中国南方海相油气藏破坏类型及其时空分布

2011-12-24李双建沃玉进袁玉松

李双建,高 波,沃玉进,周 雁,袁玉松

(中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院,北京 100083)

世界范围内,富油气盆地和贫油气盆地单位面上发现的油气当量比为500∶1,而这2种盆地内有机质总量的比只是20∶1,两者产生如此巨大的差异的原因在于有些盆地内大量的油气在地质历史时期被破坏或者散失了[1]。中国南方海相地层是经过多期构造运动改造的残留盆地,沉积地层发生多次抬升剥蚀或下降深埋,不同地区地层的岩性、厚度、产状、沉积成岩和构造应力特征具有较大差异,地质历史时期有过大量油气生成、运移、聚集、成藏的过程,但后期破坏严重,因此,油气保存条件是决定油气勘探成败的关键因素[2-6]。迄今,南方海相地层中共发现地面天然沥青、油气苗约1 800余处,40余处大、中型古油藏、约430口油气显示井。本次研究依据对南方古油藏、沥青点、油气苗点和钻井显示的典型解剖与区域统计,从油气成藏与破坏的基本地质因素出发,总结了南方海相油气藏破坏的基本类型及其可能的分布范围,以期能对南方海相油气勘探有所借鉴。

1 南方海相油气显示特征

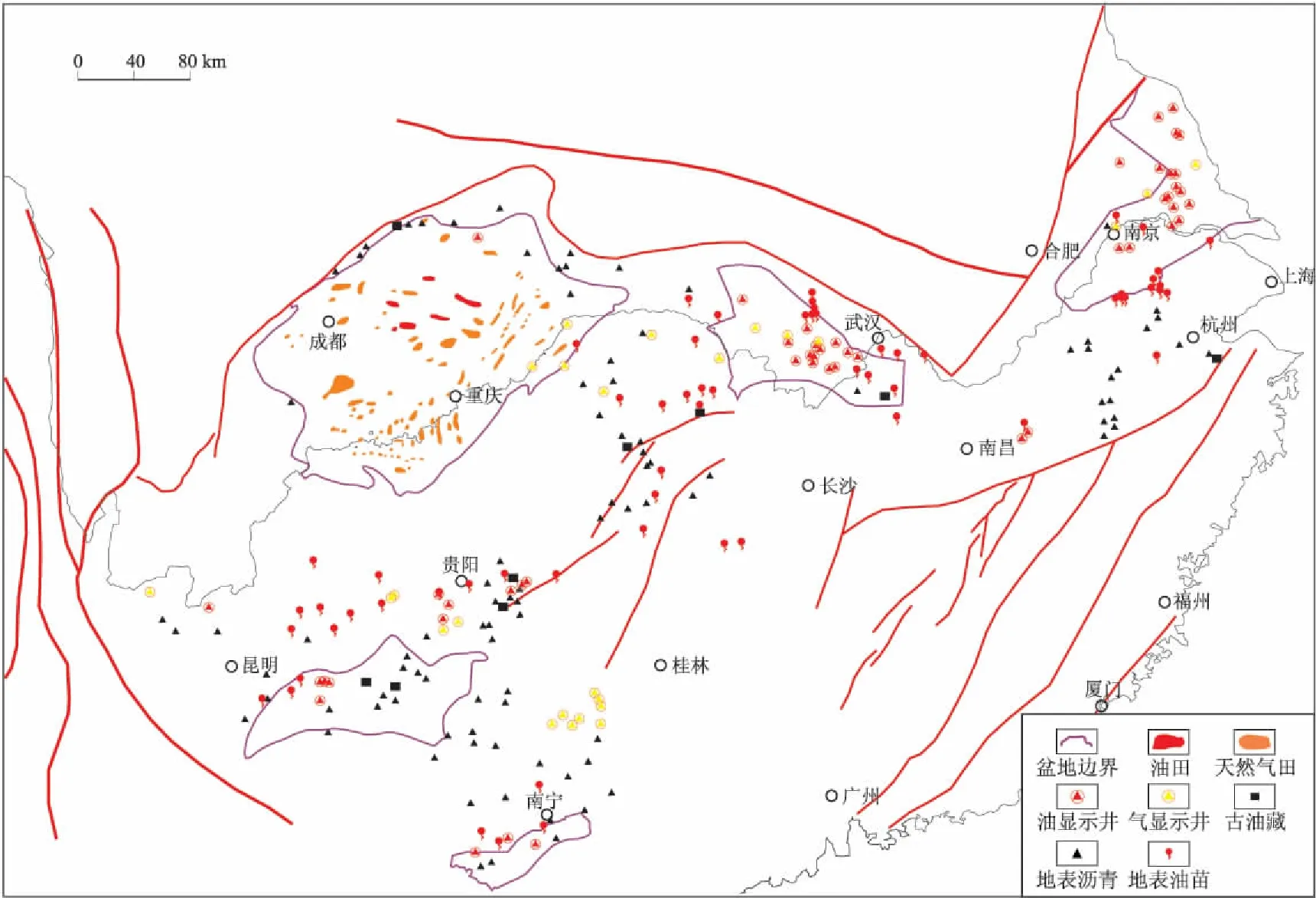

中国南方地区油气显示众多,类型丰富,主要包括地表沥青、油苗、气苗、井下油、气显示等(图1)。

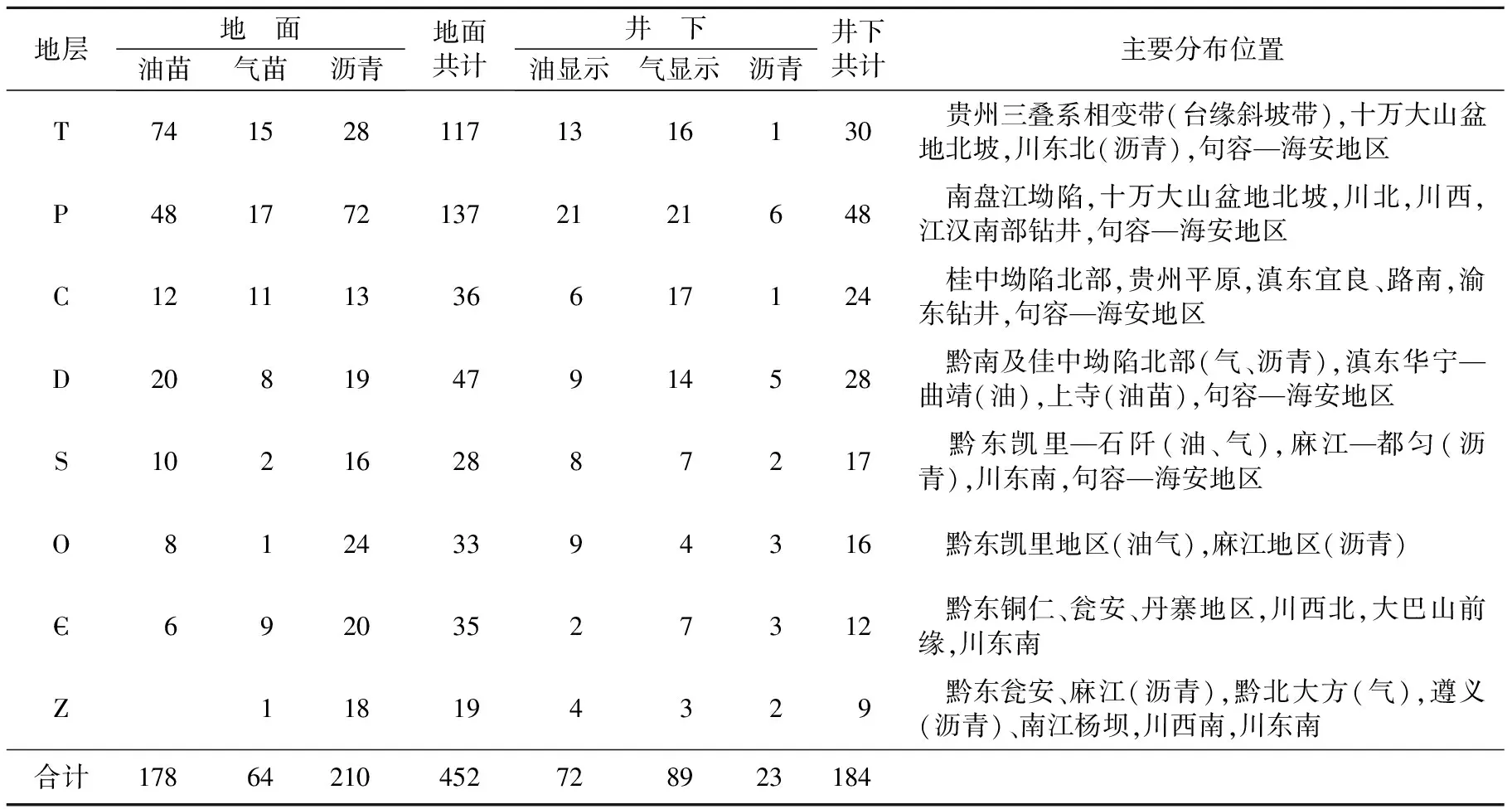

根据地面和地下钻井636个油气显示的统计结果(表1),各种油气显示中以沥青显示点最多,有233个,占到总油气显示的36.6%;油苗及油显示次之,共计250处,占到总油气显示的39.3%;气显示共计153处,占到总油气显示的24.1%。不同层位油气显示程度存在较大差异,按照油气显示的发育程度,由多到少的顺序依次为二叠系、三叠系、泥盆系、石炭系、奥陶系、寒武系、志留系和震旦系,发现油气显示的个数分别为185,147,75,60,49,47,45,28,分别占总油气显示的29.1%,23.1%,11.8%,9.4%,7.7%,7.3%,7%,4.3%。总体上来看,三叠系和上古生界以油、气显示为主,而下古生界和震旦系则以沥青显示占主导地位。根据油气源对比研究,按照生储配置关系,油气显示可划分为“自生自储”、“下生上储”、“上生下储”等多种类型;按照原油的性质,又可将油苗分为正常油、轻质油、凝析油以及由于水洗作用而形成的重质油;气苗则可根据组分特征分为烃类气和非烃气(氮气和二氧化碳气)。

图1 中国南方大陆海相油气显示分布简图

地层地 面油苗气苗沥青地面共计井 下油显示气显示沥青井下共计主要分布位置T7415281171316130 贵州三叠系相变带(台缘斜坡带),十万大山盆地北坡,川东北(沥青),句容—海安地区P4817721372121648 南盘江坳陷,十万大山盆地北坡,川北,川西,江汉南部钻井,句容—海安地区C12111336617124 桂中坳陷北部,贵州平原,滇东宜良、路南,渝东钻井,句容—海安地区D2081947914528 黔南及佳中坳陷北部(气、沥青),滇东华宁—曲靖(油),上寺(油苗),句容—海安地区S102162887217 黔东凯里—石阡(油、气),麻江—都匀(沥青),川东南,句容—海安地区O81243394316 黔东凯里地区(油气),麻江地区(沥青)-C69203527312 黔东铜仁、瓮安、丹寨地区,川西北,大巴山前缘,川东南Z118194329 黔东瓮安、麻江(沥青),黔北大方(气),遵义(沥青)、南江杨坝,川西南,川东南合计17864210452728923184

油气显示类型在平面上的分布,明显地受烃源岩的发育范围、热演化程度和构造分区的控制。在下寒武统和下志留统烃源岩发育的地区,由于烃源岩的热演化程度高,进入生油门限的时间较早,早期形成的古油藏和分散可溶有机质在后期的演化过程中因高温作用而发生裂解,目前多以沥青形式残留下来,在保存条件相对较好的地区,由于断裂的沟通,可见气苗或气显示,如湘鄂西、黔中古隆起及其周缘、江南雪峰周缘下古生界中广泛分布的沥青及油气苗显示。与下古生界相比,上古生界烃源岩热演化程度相对较低,在部分地区上古生界烃源岩目前尚处于高成熟阶段,由于烃源岩进入生油门限的时间较晚,在演化程度相对较低的地区,可见油显示(如川西北地区、江汉盆地南部、湘鄂西以及黔南凯里等地区)。在中、新生界沉积厚度较大的地区,上古生界烃源岩早期形成的可溶有机质也因裂解作用而发生油气转化,产生热演化沥青,同时断裂的沟通也可使下古生界烃源岩形成的天然气向上运移,导致上古生界和三叠系中不仅油气显示比较发育,而且沥青也比较发育。其中,三叠系沥青及油气显示主要分布于四川盆地周缘及江汉盆地;上古生界沥青及油气显示主要分布于湘黔桂地块及四川盆地周缘,在湘鄂西地区亦有分布;下古生界沥青主要分布于江南雪峰隆起西北缘及黔中古隆起及其周缘。

2 油气藏破坏的影响因素与类型划分

影响油气藏保存与破坏的地质因素包括盖层封闭性、构造活动(断层封闭性、抬升剥蚀、岩浆活动等)、天然气扩散、微裂缝散失、水文地质条件、烃源岩质量及其生烃演化史等多个方面[7-9]。参照吴元燕等[10]对中国油气藏破坏类型的总结与划分标准,首先考虑引起油气藏破坏的最初因素,如强烈的地壳隆升活动、断层通天、岩浆侵入等,与这些破坏作用相伴生的往往有生物降解、分子扩散、原油裂解等破坏作用。其次是将油气藏破坏类型纳入含油气系统范围之内,从时间角度考虑,油气藏破坏既可发生在油气成藏过程之中,也可能发生在油气藏的保存期内。最后,结合盆地发展演化阶段,从宏观角度划分油气藏破坏类型及其分布范围。根据南方海相实际地质情况,将该区古油藏的破坏类型分为断裂活动破坏型、油藏抬升破坏型、褶皱变动破坏型、深埋裂解破坏型、岩浆切割破坏型和流体冲洗破坏型6种主要类型(表2)。

3 油气藏破坏类型的典型解剖

3.1 断裂活动破坏型

断裂活动是导致油气藏破坏的一个极其重要和复杂的地质因素,断裂规模小时,只是分割油气田使之储量规模变小,并且可能成为油气运移的通道;断裂规模较大时,油气沿断裂大量散失,原生油气藏遭到破坏。南方海相被断裂活动破坏的油气藏数量颇多,其中一部分是伴随地层抬升造成主要盖层剥蚀引起的油气藏破坏,诸如湘鄂西复背斜上诸多油气构造;另一部分断裂破坏油气藏并未造成主要盖层剥蚀,但是却造成油气沿断裂散失,例如石柱复向斜紧邻方斗山、齐跃山高陡背斜翼部的潜伏构造,断层多是油气藏散失的主因[11-12]。

以黄金台构造的黄金1井为例,该构造位于万县复向斜整体封存构造保存单元区,其整体上为T2—J同造山前陆盆地所覆盖,水文地质、水动力封闭条件良好,为高矿化度水文地质封闭区和水动力承压区。尽管石炭系地层水属高矿化度的CaCl2型沉积承压水,但不能反映断层在各个时期都具有封闭性。通过对黄金1井断层形成史与油气充注史的研究认为,该井石炭系主探目的层失利的主要因素仍然是断层破坏。

黄金台潜伏构造为位于方斗山高陡背斜带西北翼的一个断界构造,黄金1井开孔井位位于方斗山高陡背斜带西北翼侏罗系自流井群。地面地下断裂发育, 黄金台断层和方西断层为主要断层。黄金台断层纵贯于黄金台二叠系底构造轴部,为北西倾的逆冲断层,其上延终端被截于方西断层和嘉陵江组地层。方西断层位于方斗山高陡背斜带西北翼,为南东倾的逆冲断层,其上延终端为地面井口附近及嘉陵江组地层,往东与方斗山高陡背斜带二叠系—三叠系露头区相连。

表2 中国南方海相油气藏破坏类型及其特征

图2 鄂西渝东地区黄金1井过井地质剖面

从而形成了由黄金台断层、方西断层、方斗山高陡背斜二叠系—三叠系露头区组成的天然气逸散系统(图2)。天然气在成藏聚集过程中,当聚集量大于散失量,天然气聚集成藏;圈闭内气藏气柱压力达到可以突破断层封盖能力时,断层开启,造成天然气散失。

3.2 油藏抬升破坏型

地层的抬升对油气藏的形成与保存同样具有双层作用。一方面地层抬升可以造成砂体回弹或储层微裂缝的形成,产生负压和增容效应,形成流体的低势区,使其成为油气运聚的最有利场所;另一方面构造抬升强烈的地区,油气藏的盖层遭剥蚀破坏,致使石油暴露地表,遭受氧化和生物降解。盖层微裂缝的形成的物理实验模拟也表明,泥岩盖层深埋后的抬升作用,是造成盖层微裂缝形成的主要原因[13],对于气藏而言微裂缝的破坏作用无疑是致命的。南方海相大型古油藏多数都经历了油气转化过程,在地质历史时期都曾存在过古气藏,燕山期以来的强烈地层抬升剥蚀是这些古油气藏最终破坏的主要因素。

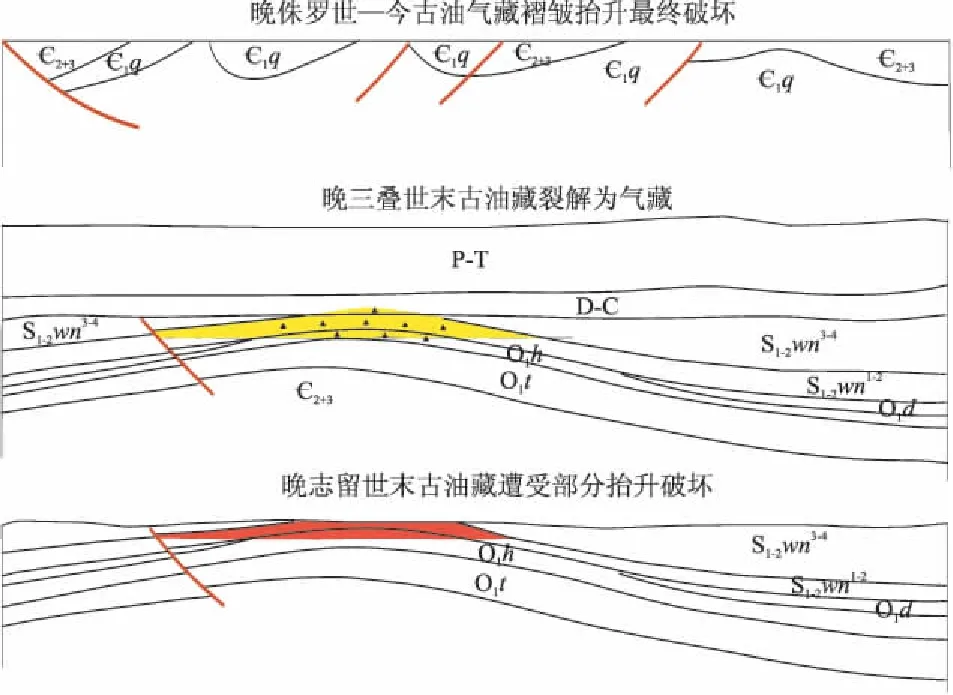

以黔中的麻江古油藏为例,古油藏的主力生油层为下寒武统盆地相—陆棚相的黑色泥页岩,红花园组和翁项组第三段储层的盖层分别为志留系翁项组第二段和第四段泥页岩,其封闭性能好,使麻江古油藏原始石油储量可达约16×108t[14]。古油藏的成藏期主要在加里东中、晚期,但在加里东末,由于广西运动的过度抬升,造成背斜轴部地区盖层剥蚀殆尽,导致储层直接暴露而油气藏遭受强烈氧化,成为沥青状稠油[15-16]。晚古生代至中生代油藏继续埋藏,到古近纪前,燕山运动造成区域褶皱和抬升时,古油藏的主要储层已经历了近3亿年的埋藏,最大埋藏深度达4 000~5 000 m,埋藏最大温度达110~225 ℃,烃类保存状态一般已进入油气裂解及缩聚沥青阶段,储层中的沥青状稠油向碳质沥青的转变。燕山—喜山期经历了强烈的抬升对油藏进行改造破坏,燕山期以后的破坏,是对古油藏的彻底破坏与改造。因此,加里东末期和燕山期以来的抬升剥蚀作用造成了麻江古油藏2次大规模的破坏(图3)。

图3 黔东南麻江古油藏破坏历史示意

3.3 褶皱变动破坏型

褶皱变动指的是那些受构造活动影响,构造高点发生迁移的油气藏,造成原来的油气藏发生调整或者被破坏,如四川盆地的资阳残余气藏。加里东早期,乐山—龙女寺古隆起已初具雏形,资阳和威远地区均处于较高的部位。志留系沉积时,川南、川东南下寒武统烃源岩成熟并向外排烃,古隆起是聚烃的有利场所,并形成古油藏。加里东末期—海西期,乐山—龙女寺古隆起全面抬升上隆,资阳地区为主要的隆起中心,志留系被剥蚀殆尽,造成了先期古油藏的破坏。二叠纪,资阳和威远地区又一次沉降,在整体沉降的过程中,资阳古圈闭进一步形成。这一古圈闭包括了威远地区,威远地区处于资阳古圈闭的南斜坡。这一时期也可称为资阳—威远古圈闭形成期。侏罗纪—晚白垩世,古油藏持续埋深,震旦系顶面曾埋深达6 000 m以上,古地温超过200 ℃,原油全部裂解为天然气和沥青。这一时期,资阳—威远古圈闭变化不大,古气藏处于资阳地区。喜马拉雅期,资阳和威远地区隆升,但威远地区隆升更快、幅度更大,现今震旦系顶海拔- 2 400 m ,资阳地区现今震旦系顶海拔-3 300 m,这就改变了2个地区的位能,资阳地区古圈闭被破坏[17]。

3.4 深埋裂解破坏型

严格意义上讲,所有经过原油裂解而形成的气藏,其原生古油藏都受到了深埋裂解破坏。这里所讲的深埋裂解破坏型古油藏,主要是指那些本身不具备气藏的优越封盖条件,原油的裂解产生的气体透过盖层渗漏或微渗漏出地表,而储层中仅剩下高演化的碳质沥青的古油藏。这类古油藏在整个南方也普遍存在,典型的主要是沿江南—雪峰隆起分布的一系列震旦—寒武系古油藏。

以余杭泰山古油藏为例,泰山古油藏圈闭形成于中震旦世至中奥陶世,主要有礁块圈闭、岩性圈闭、地层不整合圈闭和基底隆起背斜圈闭。圈闭形成时期早于主生油期,都属于有效圈闭,古油藏形成期在奥陶纪晚期至志留纪。加里东旋回晚期泰山古油藏成藏后,由于油藏上覆地层不断增加,至印支运动前泰山地区油藏埋深达5 000 m以上,温度高达185 ℃以上,石油长期在这种高温、高压物理化学作用下,发生热演化变质,形成沥青和天然气,一些不能开环的化合物芳构化并与多环芳烃和一些杂环化合物发生聚合反应并残留下来[18]。印支运动使古油田区地层发生褶皱、断裂,古油田中的气体发生逸散或再分配;燕山期的多次构造运动,使褶皱变得更加紧密,由单一的背斜变成复背斜,多期断裂活动把整个古油田切割成多个破碎残块,沥青变质程度更高,盖层基本上丧失了封盖能力,从而造成气态烃的大量逸散和次生气藏的破坏。

3.5 岩浆作用破坏型

岩浆作用对油气藏的破坏主要是由于岩浆侵入造成局部地温场增高,使烃源岩热演化程度异常增高,或者已有的原油裂解成气,同时岩浆侵入往往伴生断裂等其它作用一起对油气藏造成破坏。南方海相岩浆作用对油藏的破坏主要分布于江南—雪峰隆起周缘、南盘江盆地和楚雄盆地。典型古油藏和钻井有湖北通山半坑志留系古油藏、广西南丹大厂泥盆系古油藏以及楚雄盆地云参1井、乌龙1井等[19]。

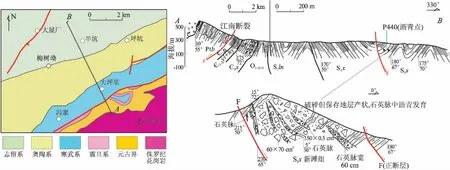

通山半坑古油藏位于鄂南通山县境内,东起雷公尖,西至冷水坪,面积约27 km2;构造上位于江南隆起北侧,九宫山背斜北翼西端,下志留统沥青赋存于下志留统断裂带(图4)。半坑地区下寒武统和下志留统生油时间比较早,加上后期多次构造运动的影响,油气运移聚集复杂。下寒武统在加里东期开始生油,到早三叠世初期下志留统烃源岩成熟排烃,晚三叠世,下寒武统和下志留统烃源岩都处在生烃期,生成混源石油被保存在寒武系和志留系圈闭中。印支期的深埋使下寒武统和下志留统在早侏罗世开始生气,并很快达到生气高峰,储层中的原油也可能因为深埋和温度的升高而脱气,石油脱沥青作用沉淀了均质性较强的凝胶状沥青质,脱沥青作用型沥青赋存于志留系储层中。

图4 湖北通山半坑志留系古油藏地质图与沥青赋存状态

对与沥青伴生的沥青砂中自生伊利石K-Ar定年结果显示,志留系砂岩储层中油气充注不早于(180.88±1.32) Ma。而与古油藏相距5~10 km的九宫山花岗岩体,形成于早中侏罗世(通山幅),与沥青脉的充注时间相近。由此推断由于燕山期的岩浆作用,赋存于下古生界的油气(稠油)及地沥青状物质与热液或饱含矿物的热液体一道,沿着断裂和裂隙向上运移,并大量的充注于断裂带中。高温使江南隆起北缘的沥青强烈演化,充填于断裂带中的稠油进一步演化生成沥青。此时,沥青与次生的石英脉、方解石相共生。由于喜马拉雅期的伸展作用,使断裂带封闭性变差,甚至完全开启。石油生成的天然气逸散,而仅残留遭受长时间的演化作用达到高变质无烟煤阶段的沥青,形成了现今的沥青。

楚雄盆地中的云参1井在下奥陶统汤池组(O1t)地层中钻遇厚约150 m的辉绿岩,结合云龙凹陷周边岩浆岩调查分析其为海西期侵入岩。在井深1 620 m(O1q)采样分析Ro值为1.06%,而2 076 m(O1t)样品所测Ro值1.6%,说明侵入岩体对其发生烘烤,使其有机质加快演化。据云龙凹陷区带评价资料,火成岩体的蚀变范围对于泥质岩而言一般2~5 m,其对泥质岩盖层本身影响较小,云参1井该段岩心破碎证实岩浆活动往往会引起大规模断裂,破坏盖层的封闭条件。

3.6 流体冲洗破坏型

流体冲洗破坏主要是指活跃的水动力条件改变油气平衡状态,初始的含油圈闭全部或部分被水占据或者后期产生的气体充填早期的油气圈闭,部分或全部破坏油气藏。由于与地表水沟通的地层水富含氧,常常导致油气藏被氧化,或者使油气沿水层散失。南方典型的流体冲洗破坏油气藏是建南气田的嘉五段和苏北黄桥CO2气藏,前者是水洗破坏,后者是气洗破坏。

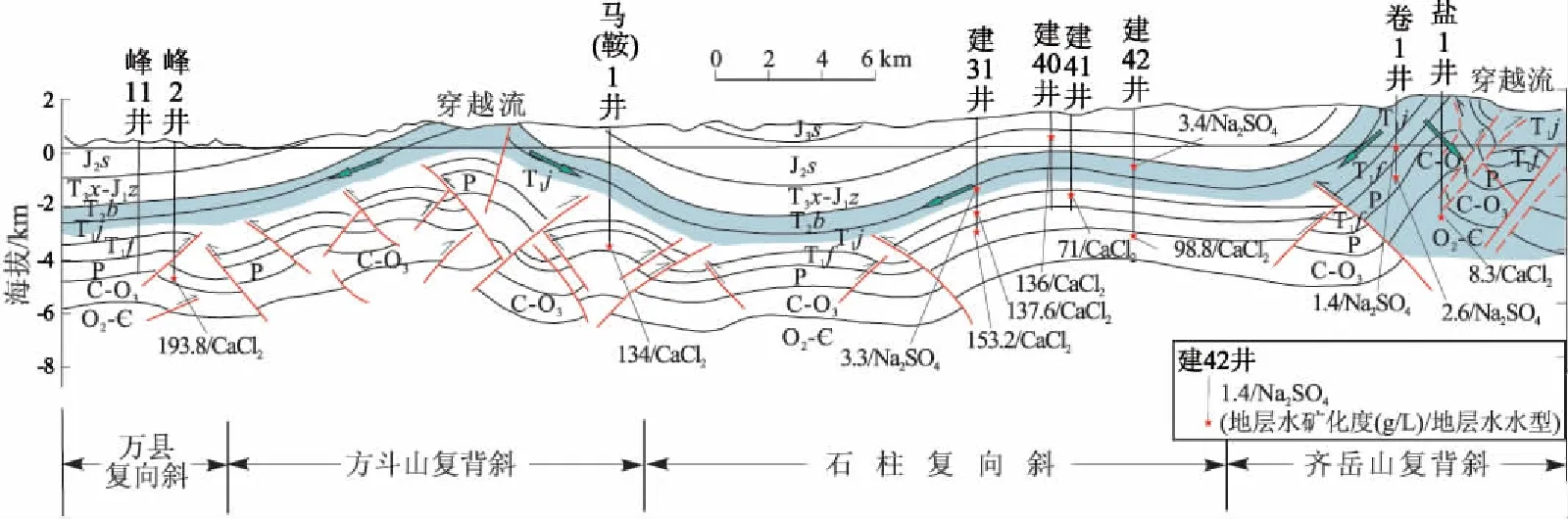

建南气田地下水化学垂直分带表明,下侏罗统珍珠冲段—上三叠统须家河组为一高压盐水层,埋深800~1 200 m,盐水矿化度高达130~200 g/L,水型为CaCl2型,属交替停滞带水。下侏罗统厚238 m的东岳庙段—大安寨组黑色页岩起到了阻止地表水向下的交替,也起到对嘉陵江组大套膏岩不受地表淡水淋滤的保护作用。但嘉陵江组五段在建3、建31井产水,矿化度仅4.2 g/L,Na2SO4水型,说明有穿越流穿越石柱复向斜,这是T1j5段未获气流的重要原因。建南气田飞仙关组三段、长兴组二段、石炭系边水井,地下水矿化度均高达90~130 g/L,CaCl2型,为沉积封存高矿化度变质水,说明飞仙关组三段以下各储集层单元均处于沉积封存高矿化度区(图5)。

4 多期构造运动对油气藏破坏的影响

油气保存条件涉及油气生成、运移、聚散的全过程,影响因素众多,但造成油气藏破坏的根本原因是油气藏形成后的构造变动。据统计,世界大气田的地层倾角小于10°者占总数的78%,10°~20°者占15.3%,大于20°者占6.7%[20]。构造运动引起地层隆升剥蚀、褶皱变形、断裂切割、地表水的下渗以及压力体系的破坏,同时还因构造动力和应力作用使盖层岩石失去塑性,造成封闭保存条件变差。扬子地区表现为一个早期海相克拉通内盆地(南华纪—中三叠世)与后期陆相碎屑盆地(晚三叠世晚期之后)叠合沉积的多旋回含油气盆地。盆地沉降时间长,构造运动频繁,多期次的构造运动对不同构造单元油气藏的形成、改造及破坏所起的作用不尽相同。

图5 鄂西渝东高峰场—齐岳山嘉陵江组流体冲洗示意

加里东运动在扬子区主要表现为整体抬升与少量剥蚀,形成“大隆大坳”构造格局。在中上扬子地区形成了江南隆起、黔中隆起、乐山—龙女寺隆起;而在川东—湘鄂西一带则是早古生代克拉通内盆地沉积的中心,发育巨大的早古生代生烃坳陷。加里东期形成的上述古隆起成为了早期油气运移的有利指向区,有利于早期原生古油藏的形成。然而志留纪末期的广西运动造成的区域性抬升,使得南方志留系遭受大规模剥蚀,致使早期形成的古油藏遭受了一定程度的破坏[14,21-22]。

海西期,中上扬子存在多次地壳短暂“开合”的特点,晚石炭世与二叠世之交的整体抬升与快速海侵,使川东地区发育了潮坪相白云岩优质储层;早、晚二叠世之交的东吴运动造成中上扬子地区整体抬升、剥蚀,发育了浅海沼泽相的龙潭组煤系烃源岩及茅口组顶部的溶蚀孔洞与裂缝性储集层,为海相上组合优质储层的形成起到了很好的建设性作用[23]。

印支运动使中上扬子周缘山系(如大巴山、龙门山、雪峰山等)褶皱隆升,对周缘造山带及其基底卷入带的油气成藏起到严重的破坏作用,同时也在上扬子克拉通盆地内部形成了宽缓的天井山隆起、泸州隆起、开江隆起。该运动对中、下三叠统的剥蚀作用具有普遍性。其中,扬子区、松潘—甘孜、思茅和闽西南大田—漳平地区只剥掉部分中三叠统;南盘江地区和十万大山盆地北部现仍保留广布的中、下三叠统;江南—雪峰基底拆离带后缘(玉山—邵东—全州—连县一带)、闽南粤东之三明—汕头地区和属华北板块的皖北地区中三叠统已被剥蚀。除上述地区外,中国南方几乎已无中、下三叠统分布[24]。

燕山运动是给南方海相以彻底改造的一次运动,它不仅包括褶皱推覆、剥蚀间断、火山喷发、岩浆侵入等一系列重大地质变化,也促成了早期前陆盆地和晚期张性盆地的形成和发育,燕山中期的构造运动对区域盖层的剥蚀作用主要表现在四川盆地以外的地区。

喜山期,秦岭—大别造山带以南地区西部受印度板块碰撞,东部受太平洋板块碰撞,夹持在其间的南方广大地区呈现为NE向展布的三隆两坳的构造格局,在隆起区被剥蚀地层层位多,区域盖层古近系、白垩系、侏罗系均已荡然无存,对早期形成的油气保存系统起到了一定的破坏作用;而坳陷区有一定厚度的第三系、白垩系、侏罗系存在,对油气保存条件的影响不大[11,25]。

5 结论

南方海相油气显示丰富,但勘探成果主要集中在四川盆地,其最终原因是印支期特别是晚燕山期以来强烈的构造改造作用,使大部分地区的油气藏遭受彻底破坏。综合考虑造成油气藏破坏的主要方式、结果和动力机制等因素,将海相油气藏的破坏类型主要分为6种,即断裂切割破坏型、油藏抬升破坏型、深埋裂解破坏型、岩浆作用破坏型、褶皱变动破坏型和流体冲洗破坏型。

南方海相油气藏受多期构造运动影响,加里东末期的构造运动造成了下组合油气藏第一次规模性破坏,这些古油藏主要分布在江南雪峰古隆起和黔中古隆起周缘;海西期和印支期的持续沉降,使南方大部分地区海相古油藏发生了深埋裂解作用;燕山期来自扬子周缘强烈的构造挤压,引起了广泛地层剥蚀和断裂切割是四川盆地以外海相油气藏破坏的主要因素,江汉盆地和下扬子句容—海安盆地海相组合的保存条件虽然在喜山期得到重建,但是此时海相烃源岩供烃能力已显不足;燕山期发生在中下扬子、江南雪峰隆起以及滇黔桂地区广泛的岩浆侵入,加速了该区烃源岩的热演化,部分岩体直接刺穿油气藏,是引起这些地区油气藏破坏的重要因素。

参考文献:

[1] Magara K. Giant oil accumulations and their real concentration efficiency[J]. Bull Geol Soc Malaysia,1993,33:303-311.

[2] 邱蕴玉. 扬子区海相地层油气保存单元的划分与评价[J] . 海相油气地质,1996,1 (3):39-44.

[3] 郭彤楼,楼章华,马永生. 南方海相油气保存条件评价和勘探决策中应注意的几个问题[J]. 石油实验地质,2003,25(1):3-9.

[4] 马永生,楼章华,郭彤楼,等. 中国南方海相地层油气保存条件综合评价技术体系探讨[J]. 地质学报,2006,80(3):406-417.

[5] 陈洪德,倪新锋,刘文均,等. 中国南方盆地覆盖类型及油气成藏[J]. 石油学报,2008,29(3):317-323.

[6] 王津义,涂伟,曾华盛,等. 黔西北地区天然气成藏地质特征[J]. 石油实验地质,2008,30(5):445-449.

[7] 胡晓凤,郭永强,何文斌. 从盖层演变与油气演化配置看湘鄂西油气保存条件[J]. 江汉石油科技,2006,10(2):16-20.

[8] 柳广弟,李剑,李景明,等. 天然气成藏过程有效性的主控因素与评价方法[J]. 天然气地球科学,2005,16(1):1-6.

[9] Magoon L B, Dow W G, The petroleum system from source to trap[M] . Tulsa:AAPG,1994.

[10] 吴元燕,平俊彪,付建林,等. 中国油气藏破坏类型及分布[J]. 地质论评,2002,48(4):377-383.

[11] 姚雪根. 四川盆地天然气藏的破坏与保存条件剖析[J]. 海相油气地质,2007,12(4):21-36.

[12] 邓模,吕俊祥,潘文蕾,等. 鄂西渝东区油气保存条件分析[J]. 石油实验地质,2009,31(2):202-206.

[13] Runar Nygard, Marte Gutierrez, Rolf K. Bratli, et al.Brittle-ductile transition, shear failure and leakage in shales and mudrocks[J]. Marine and Petroleum Geology, 2006, 23:201-212.

[14] 武蔚文. 贵州东部若干古油藏的形成和破坏[J]. 贵州地质,1989,18(1):9-21.

[15] 王强,张渠,腾格尔,等. 黔东南地区寒武系固体沥青的油源分析[J]. 石油实验地质,2009,31(6):613-615.

[16] 赵泽恒,张桂权,薛秀丽. 黔中隆起下组合古油藏和残余油气藏[J]. 天然气工业,2008,28(8):39-42.

[17] 刘树根,马永生,孙玮,等. 四川盆地威远气田和资阳含气区震旦系油气成藏差异性研究[J]. 地质学报,2008,82(3):328-336.

[18] 罗璋. 余杭泰山古油田[J]. 浙江地质,1995,11(1):63-68.

[19] 赵孟军,张水昌,赵陵,等. 南盘江盆地古油藏沥青、天然气的地球化学特征及成因[J]. 中国科学 D 辑:地球科学,2007,37(2):167-177.

[20] 张义纲. 天然气的生成聚集和保存[M]. 南京:河海大学出版社,1991.

[21] 王守德,郑冰,蔡立国. 中国南方古油藏与油气评价[J]. 海相油气地质,1997, 2(1):44-50.

[22] 刘光祥,王守德,潘文蕾,等. 四川广元天井山古油藏剖析[J]. 海相油气地质,2003,8(1-2):103-107.

[23] 李艳霞,钟宁宁. 川东石炭系原油裂解型气藏成藏史分析[J]. 石油与天然气地质,2007,28(2):275-279.

[24] 王清晨,蔡立国. 中国南方显生宙大地构造演化简史[J]. 地质学报,2007,81(8):1205-1040.

[25] 郭旭升,梅廉夫,汤济广,等. 扬子地块中、新生代构造演化对海相油气成藏的制约[J]. 石油与天然气地质,2006,27(3):295-305.