雷达资料对贵州春季冰雹云识别初探

2011-12-22周明飞周永水童碧庆

熊 伟,周明飞,周永水,童碧庆

(贵州省气象台,贵州 贵阳 550002)

雷达资料对贵州春季冰雹云识别初探

熊 伟,周明飞,周永水,童碧庆

(贵州省气象台,贵州 贵阳 550002)

利用2004年以来有雷达数据的25个贵州春季冰雹个例资料,基于贵阳、遵义和兴义3部天气雷达基数据,计算雷达回波顶高(ET)、垂直累积液态水含量(VIL)、组合反射率因子(CR)、制作反射率因子垂直剖面(RCS)产品,研究冰雹发生前后雷达回波的演变情况,找出冰雹发生前后以上产品的临界值和变化特征,从而对冰雹云进行雷达识别。经过对个例的分析研究发现:45 dBz以上的雷达回波能较好地识别冰雹云,结合0℃层高度和-20℃层高度,可较好的判断冰雹的大小;冰雹发生前1~2个体扫到冰雹发生时刻,VIL出现陡增现象。

冰雹;回波顶高;垂直累积液态水含量;组合反射率因子;垂直剖面

1 引言

冰雹是贵州春季常见的灾害性天气,每年给贵州带来严重的经济损失,人民生命和财产安全受到严重的危害。对其进行准确的预报和预警是各级政府和社会公众的迫切需求,也是公共气象服务的重点。但是,由于冰雹天气局地性明显、发生突然、持续时间短的特点,准确预报冰雹天气在目前的技术上存在很大的困难。针对冰雹天气的预报,目前国内外主要是通过冰雹天气的概念模型建立短期冰雹潜势预报方法,给出冰雹天气的展望。在冰雹的临近预报和预警方面,国内外基于多普勒天气雷达开展了大量的研究工作,而且取得了明显的成效。

目前贵州对于冰雹的临近预报和预警研究工作还处于初步阶段,做好贵州春季冰雹的预报和预警,需要对贵州冰雹天气做大量基础性的研究工作,本文主要从雷达在冰雹天气中的应用角度出发,通过对个例的统计分析,找寻贵州春季冰雹的雷达识别指标。

关于冰雹天气的雷达识别,汤兴芝[1]对宜昌地区进行了统计分析,指出利用45 dBz雷达强回波高度可较好地识别冰雹云,且降雹前45 dBz回波顶高会出现跃增现象并有一定的提前量。李金辉[2]等利用45dBz雷达强回波高度和降雹日08时月平均0℃层高度对宝鸡地区冰雹云进行识别和预警。俞小鼎[3]等指出,如果-20℃等温线对应的高度之上有超过45dBz的反射率因子核,则有可能产生大冰雹。以上的研究主要是针对CINRAD/SA或CINRAD/CB雷达进行的,本文基于贵州CINRAD/CD型雷达体扫基数据,分别计算ET、VIL、CR 3种常用的雷达参量,利用雷达反射率因子任意垂直剖面做出垂直剖面产品,结合0℃层高度和-20℃层高度以及45dBz雷达回波高度,综合分析贵州春季冰雹发生前后的演变情况,从而为冰雹云的识别提供一定的参考。

2 资料来源与研究方法

本文选取2004年以来25个冰雹个例(个例信息见表1)及贵阳、遵义和兴义3部天气雷基数据作为研究资料,对雷达资料进行三维数字化处理,反算雷达组合反射率因子、雷达回波顶高、垂直累积液态水含量,然后进行统计分析。通过对雷达反射率因子任意方向的垂直剖面分析,得到45 dBz雷达强回波高度,与0℃层高度和-20℃层高度进行对比分析。

2.1 回波顶高识别冰雹云

回波顶高是在≥18dBz反射率因子被探测到时,显示以最高仰角为基础的回波顶高度(没有进行插值处理)[4]。本文为了便于分析研究,回波顶高采用≥20dBz反射率因子的最高高度(进行了插值处理)。通过对雷达反射率因子做垂直剖面分析,可近似地得到雷达回波的顶高。

冰雹云中上升气流较强,随着气流的上升,回波不断向上伸展,因此冰雹云回波的高度一般比其它对流云回波高度要高,对研究个例统计发现:贵州春季冰雹云降雹前1~2个体扫回波顶高在5.5 km以上,7 km及以上占84.0%,最大达17 km;降雹时刻均在6 km以上,8 km及以上占92.0%,最大达20 km(图1)。

图1 25次冰雹个例雷达回波顶高统计

由此可见,雷达回波顶高可作为识别冰雹云的一个辅助条件,如果雷达回波顶高在5km以上,要密切关注是否有冰雹云的发展。

2.2 雷达组合反射率因子识别冰雹云

组合反射率因子表示的是在同一个体扫中,将常定仰角方位扫描中发现的最大反射率因子投影到笛卡尔格点上的产品[4]。本文为了便于研究,对同一体扫中不同仰角上的反射率因子进行插值处理,得到不同高度上的反射率因子,最后查找最大的反射率因子得到组合反射率因子。

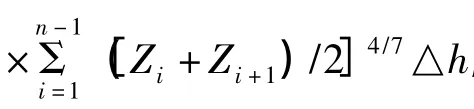

表1统计了25个冰雹个例的降雹时间、冰雹直径、接近降雹时刻的回波信息、当日0℃层高度、-20℃层高度等。从表中可以看出降雹时刻雷达组合反射率因子均在45dBz以上。由于篇幅原因,表中没有对降雹前组合反射率因子进行显示,根据统计结果不难得出:当45dBz雷达回波超过0℃层高度,继续向上扩展并到达对流云中上部时,将会出现冰雹。因此当组合反射率因子≥45dBz时,可能有冰雹云的存在,须对该回波进行反射率因子垂直剖面分析,结合45dBz回波的发展高度和0℃层高度进行有无冰雹云存在的判断。

2.3 垂直累积液态水含量识别冰雹云

通过对所有个例的计算统计,发现降雹时刻VIL值的大小平均在25㎏·m-2左右,最大达到65㎏·m-2,最小仅有5㎏·m-2。降雹前 15min VIL最小为0㎏·m-2,最大为15㎏·m-2,降雹前后VIL的值增加明显。图2是25次冰雹个例降雹前15 min与降雹时刻VIL的变化情况,降雹前15min VIL明显小于降雹时刻的值,而对于其他对流回波,VIL的值有大有小,但前后体扫中VIL的值没有明显的增长现象。因此,垂直累积液态水含量出现明显的增大,可作为识别冰雹云的一个指标。

2.4 利用反射率因子垂直剖面信息识别冰雹云

基于单部多普勒天气雷达数据,进行三维数字化技术处理,用斜距和方位最近邻近插值法与垂直内插平均相结合的插值方法得到高分辨率的三维反射率格点数据[5](经度、纬度和高度坐标,水平方向分辨率为1 km,垂直方向分辨率为0.5 km),得到不同高度上(CAPPI)雷达反射率因子。利用双线性内插值法,对雷达三维反射率数据进行任意方向垂直剖面分析,运用计算机编程实现任意方向垂直剖面。

新一代天气雷达冰雹探测算法中,使用反射率因子的资料,首先定位三维风暴,然后利用垂直方向上风暴强度、高度和0℃、-20℃层的高度的关系,得出冰雹产生的概率以及强冰雹产生的概率,并对冰雹的大小进行了估算[6]。但在实际应用过程中,多数雷达站并未对参数进行本地化调整和实时更新,对冰雹的估算准确率不高。

表1 降雹个例和反射率因子垂直剖面分析统计信息

图2 25次冰雹个例降雹前15min及降雹时刻VIL变化

对25次冰雹个例作反射率因子垂直剖面分析,如表1所示。45dBz回波高度均高于0℃层高度,在冰雹直径≥20 mm(大冰雹)的个例中,45 dBz回波高度均超过了-20℃层高度。由以上分析可知,如果45 dBz回波高度高于0℃层高度,极可能有冰雹的发生;高于-20℃层高度则可能有大冰雹的存在。

通过对雷达反射率因子作任意方向的垂直剖面分析,可得到雷达回波顶高、45 dBz回波的发展高度,并结合0℃层高度和-20℃层高度进行是否是冰雹云的综合判断。另外通过作反射率因子的垂直剖面,还可看出回波的结构特征。

3 实例应用分析

2007年4月23日19:10分贵定县铁厂、报管乡镇遭受冰雹灾害袭击,农作物受灾面积600 hm2,成灾420 hm2,绝收150 hm2,有10村62村民组4 512户21 150人受灾,经济损失达75万元。

这次过程属于冷锋前的降雹,贵州处于锋前层结不稳定区,能量条件较好。以下主要从本文中提及的4个方面对此个例进行分析。

从18:50至19:04分每隔5 min的垂直累积液态水VIL变化情况(图略)可以看出,VIL从0㎏·m2增加到20㎏·m-2,出现陡增现象,符合冰雹云的VIL指标。

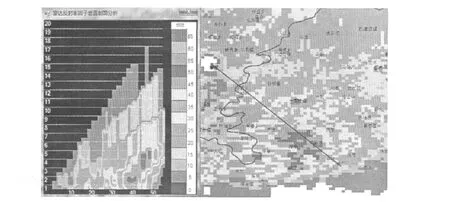

图3 组合反射率因子 (a),回波顶高、45 dBz以上回波中心及最大高度(b)

从图3可以看出:降雹前2~3个体扫到降雹时刻,组合反射率因子从20 dBz增加到50 dBz,之后逐渐减小,图3(b)所示;回波顶高较高且约有增加,在18:59分的体扫出现了45 dBz以上回波,19:04分45 dBz以上回波最高发展到6 km高度,到达对流的中上部,贵州CD雷达采用的是VCP21体扫模式,体扫间隔时间为5~6 min,该体扫观测到的回波应该为19:04-19:10之间的回波信息,而19:10分地面出现了降雹。19:14分雷达组合反射率因子减小,雷达回波顶高、45dBz以上回波中心、45dBz以上回波最高高度出现的明显下降。

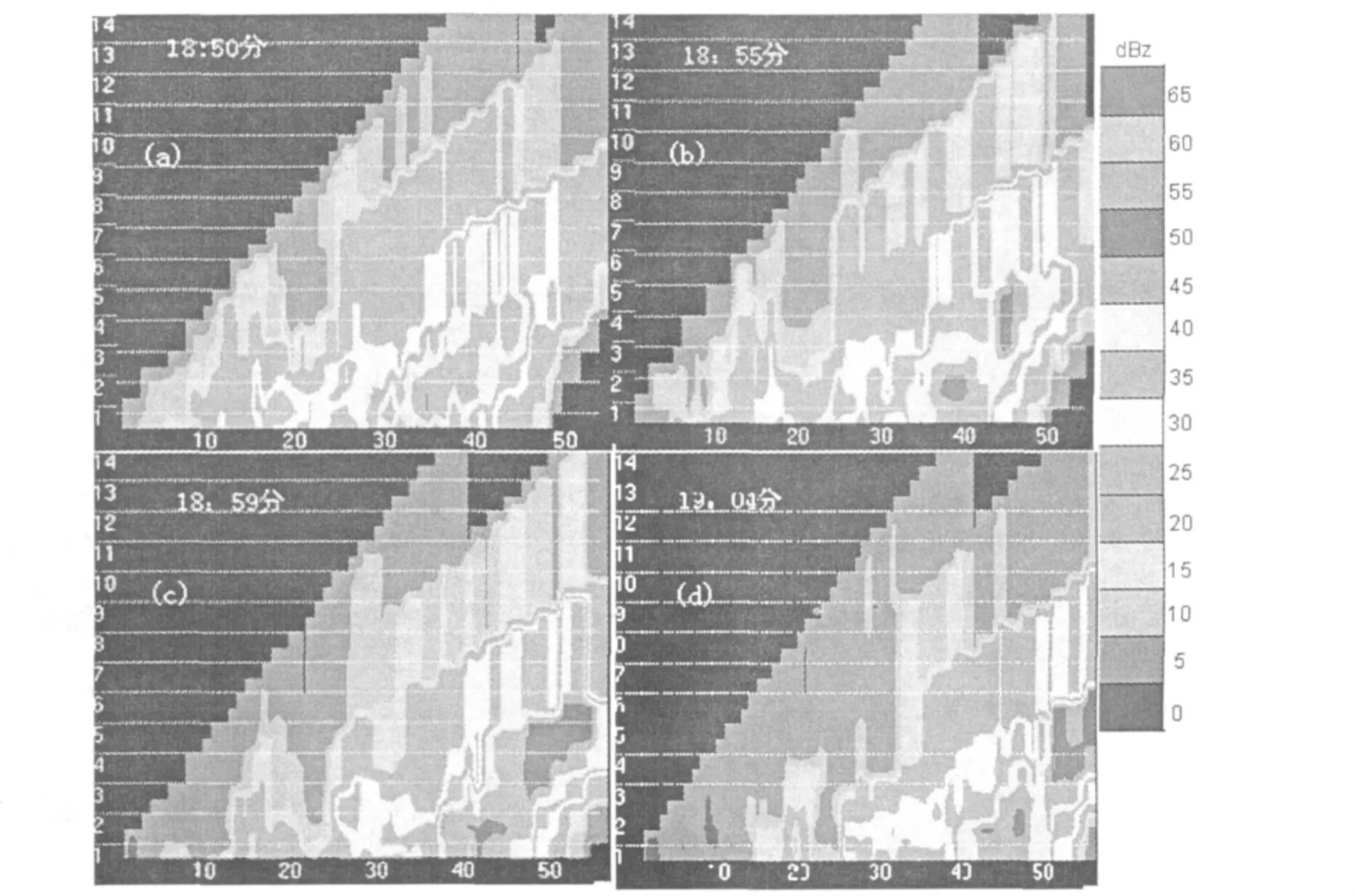

图4是从贵阳雷达站到降雹点的雷达反射率因子垂直剖面图像,从图中可以看出,降雹时刻雹云中出现了高悬回波。50 dBz回波伸展到了6 km左右,而当日08时0℃层高度为4.6 km,-20℃层高度为7.8 km,回波顶发展到10 km左右,结合0℃层及-20℃层高度分析,可判断此块回波为冰雹云回波。

图4 2007年4月23日18∶55分贵阳雷达反射率因子垂直剖面(单位:dBz)

图5 雷达反射率因子垂直剖面(单位:dBz)

18∶50分,降雹点(铁厂)出现了回波悬垂,但回波强度在35 dBz以下,回波顶高在9.5 km左右,如图5(a)所示;18∶55分,降雹点出现了40 dBz以上的回波,如图5(b)。在随后的两个体扫中,图5(c)→(d),回波逐渐增强,强回波高度不断发展,到19∶04分(雷达开始体扫的时间),降雹点50 dBz回波伸展到6.3 km左右,高出了当日08时0℃层高度(4.6 km)1.7 km。通过以上几个时次的RCS分析,可在18∶55分发布冰雹预警,能提前10~15 min做出冰雹预警。

4 小结

本文主要基于多普勒天气雷达数据,计算得到雷达回波顶高、垂直累积液态水含量、组合反射率因子,通过制作反射率因子垂直剖面,并结合0℃层高度和-20℃高度综合分析,得到以下结论:

①贵州春季冰雹发生时雷达组合反射率因子在45dBz以上。

②回波顶高降雹前到降雹时刻明显增高,多数在8 km以上。

③降雹前1~2个体扫到降雹时刻,垂直累积液态水含量出现陡增现象,而VIL值的大小没有明显的统计特征。

④通过垂直剖面分析,当45dBz回波高度超过0℃层高度且发展到对流云中上部时,将可能发生冰雹;如果超过-20℃层高度时,要注意大冰雹发生的可能。

[1] 汤兴芝,黄兴友.冰雹云的多普勒天气雷达识别参量及其预警作用[J]. 暴雨灾害,2009,28(3):261-265.

[2] 李金辉,樊鹏.冰雹云提前识别及预警的研究[J].南京气象学院学报,2007,30(1):114-119.

[3] 俞小鼎,王迎春,等.新一代天气雷达与强对流天气预警[J]. 高原气象,2005,(03):

[4] 俞小鼎,姚秀萍,等.多普勒天气雷达原理与业务应用[M].北京:气象出版社,2006.

[5] 熊伟,周明飞,等.基于双线性内插值的CD雷达垂直剖面算法[J]. 贵州气象,2010,34(3):7-11.

[6] 吴林林.新一代天气雷达冰雹探测算法及在业务中的应用[J]. 气象,2006,32(1):52-55.

P407

B

1003-6598(2011)02-0013-05

2010-12-16

熊伟(1978-),男,工程师,主要从事短时临近天气预报、预警工作。

*资助项目:贵州省气象局青年基金项目,黔气科合QN[2010]01号;中国气象局气象关键技术集成与应用项目(项目编号:CMAGJ2011M45)。