论圈层结构①

——当代中国农村社会结构变迁的再认识

2011-12-20宋丽娜田先红

宋丽娜 田先红

论圈层结构①

——当代中国农村社会结构变迁的再认识

宋丽娜 田先红

文章的核心立意在于阐释当代中国农村社会结构变化的新趋势。研究发现,从村庄人际关联的视角出发,支配当前村庄社会交往的规则发生了变化,传统的伦理规范等公共性规则逐渐被个体居主导地位的新规则所取代;同时,社会分层加剧引起的层级结构也嵌入了农民的交往体系之中。对于这些新变化,建基于传统乡村社会之上的“差序格局”理论模型已经难以提供合理而有效的解释。文章试图建构“圈层结构”的新模型来理解农村社会结构变动的新趋势,认为当代中国农村社会形成了以个人主体性为主导的“圈”和以层级结构为主要表现形式的“层”。立体的圈层结构成为理解当代中国农村众多社会政治现象的基础。

差序格局;圈层结构;个人主体性;社会分层

一、导论

费孝通[1]24-30先生指出,中国传统农村社会是通过差序格局组织的。差序格局不仅是人际关联的方式,也是农村社会结构的基本特征。在这一格局中,每个人都以自己为中心,通过血缘和地缘关系建构出一个属于自己的圈子。这个圈子的中心是自己,从自己往外一波波地推出,被圈子的波纹所推及的就发生联系。在差序格局的支配下,个人的行动必须遵循相应的伦理道德规范,形成一种礼治秩序[1]48-53或曰伦理本位[2]70-84的社会。一直以来,差序格局成为理解中国农村社会结构的经典模型。

近代以后,尤其是 20世纪 80年代以来,在国家政权建设和现代市场经济的裹挟之下,中国农村社会发生了快速变迁。传统社会结构逐步解体,宗族力量迅速削弱,以区域比较的视角来看,农村社会分别呈现出了以宗族、小亲族、联合家庭、户族、村民组、核心家庭等不同的农民认同与行动单位[3]。传统伦理规范也支离破碎,农民本体性价值逐渐丧失[4],甚而出现了一场“伦理性危机”[5]。大量的调查研究表明,核心家庭本位已经成为许多农村地区的既成事实[6-7]。

目前,学术界对于村庄社会结构变化的解释可以粗略地分为两类,一类是以“差序格局”为基础进行修正和扩展;另一类是试图对于村庄社会关系结构的重新建构。

以人际关联的角度来看待这种变化,诸多学者做出了自己的分析和解释。李沛良用“工具性差序格局”来表达人际关系呈现的新形势[8],而杨善华、侯红蕊则称之为“差序格局”的理性化趋势[9];卜长莉则认为精英管理、社会分层和法治可以赋予差序格局以现代内涵[10]。陈俊杰和陈震认为,如今的差序格局是包括了伦理、情感和利益三个维度的差序[11]。显然,已有的反映农村人际关联和社会结构变迁的研究,多数是以费先生的“差序格局”理论为基础的。它们试图在新的形势下扩充差序格局的解释力。然而,差序格局本就有自身的意涵,它强调以传统伦理道德规范为基础的社会秩序建构,而以上差序格局的“理性化”“工具性”“现代内涵”等观点所凸显的是人际交往中的个人主体性和新的交往规则。所以,如果简单地用“差序格局理性化”、“工具性差序格局”等概念来表述当前中国农村社会结构的新变化就无法消弭其概念本身的内在张力。

与上述研究相异,有些学者试图超越差序格局模型,运用新的概念体系再解释村庄社会结构的巨变。徐晓军[12]以鄂东乡村艾滋病人社会关系重构为例,来探讨传统乡土社会关系结构的变动,他认为,现在的乡村社会结构已经形成了内核—外围模式,即内核以情感为原则,而外围则以利益化为原则。谭同学[13]通过对湖南桥村的个案调查,同样发现了农村社会结合中的“实利化倾向”,他提出了一个新的分析性概念“工具性圈层格局”,来描述和分析现今农村的社会结构状态。

然而,徐晓军“内核—外围”模型是对于村庄人际关系原则的描述,从人际关系原则到社会结构,显然中间的跳跃太大,无法形成结构严密的解释框架。对于“内核—外围”模型的发生机理,徐晓军并没有做出探讨,他的研究只是证明了家庭内部的情感和家庭之外的理性是农民进行社会交往和行为的主要原则。可是问题是,为什么会发生这种变化,它对于村庄社会结构有什么样的影响?这是徐晓军的研究没有回答的问题。

而谭同学“工具性圈层格局”的概念也依然并没有真正回答农村社会是什么的问题。一方面,谭同学在文章中的经验材料只支持了他关于“实利化倾向”的论述,对于“圈层”并没有经验阐释;另一方面,从“实利化倾向”推导出“工具性”是不成立的,这只是用“工具性”的概念套上了“实利化倾向”的经验事实,而非他所称的“内在核心机理”。这是因为,村庄中的“实利化倾向”其实一直都是存在的。在差序格局的模式之下,每个核心家庭都是向外围扩散的中心,个体也都是根据自身的实际利益来行为的。所以,如果仅仅将“实利化”作为当代村庄社会结构的核心机理,显然有失偏颇。

在以上研究成果的基础之上,本文试图建构“圈层结构”的理论模型,来分析农村中的人际关联现象,并回应当代中国农村社会结构变迁的问题。我们认为,“圈层结构”能够成立的核心是农村社会人际关联方式的改变,也即在社会关系建构的过程中凸显了“个人主体性”,个人可以根据自己的经济社会地位和性格偏好来建构自己的交往圈子,从而使得人际关系“建构”的成分凸显出来。但是这种建构并不是随意的、无规则的,它们受制于一种强大的村庄结构变异,即村庄经济分层的加剧并且日益固化。村庄经济分层与人际关联方式的互动使得社会分化成为可能,并且型构了村庄社会结构。“圈”和“层”是理解当今农村社会结构变迁的关键词。

本文的经验材料来自于我们在 2009年 9月 26日至 10月 12日赴浙东地区税务村的社会学调研。税务村位于浙东地区某镇,地属丘陵地带,有 155户,469人,有水田 370亩,旱地 200亩,人均耕地不足一亩,山林 1 150亩,整村地域面积 1.2平方公里。税务村分为六个村民小组,所有的村民小组都聚集在一个自然村中,人口较为集中。税务村农民的主要收入来源是花木种植①花木是当地农民的称呼,即用于绿化的苗木。,或者与花木种植相关的产业。目前,本村农民共在村庄之外租种 3 500亩土地用于种花木,户均租地 20亩左右。

二、人际圈子:个人主体性的呈现

中国人的人际关系与人情具有紧密关联。关系是一个中性的概念,它既可以用于描述公共性的关系,也可以指特殊性的关系,而中国人则经常取用关系特殊性的一面;而人情则带有一定的感情色彩,说到人情就与特殊性的关系大致相当了。从这个意义上说,本文尊重日常生活中人们的用法,即关系和人情的混合使用,并不清晰界定关系和人情的内涵和外延。

在传统中国村庄,农民是以“差序格局”[1]24-30为基础组织起来的,血缘关系是维持村庄社会秩序的基础。在“差序格局”的规约下,一切都是有序的,差序格局是笼罩在村庄整体之上的人际交往公共性准则。而正如诸多学者所讨论的,当代农村社会中出现了“理性化”“工具性”“实利化”等倾向,差序格局的公共性准则日益松动。我们在长期的农村社会调查中也深感农村人际关系的变化。显然,今天中国农民的社会交往早已不同于“差序格局”模式,血缘关系也已经不是农民生活交往的唯一选择。在此,我们将用税务村的经验证明,以“差序格局”为基础的人情公共性标准日渐消失,而人情中的个人主体性凸显出来,个人可以更多地根据自身的经济地位和性格偏好建立自身的人际圈子。

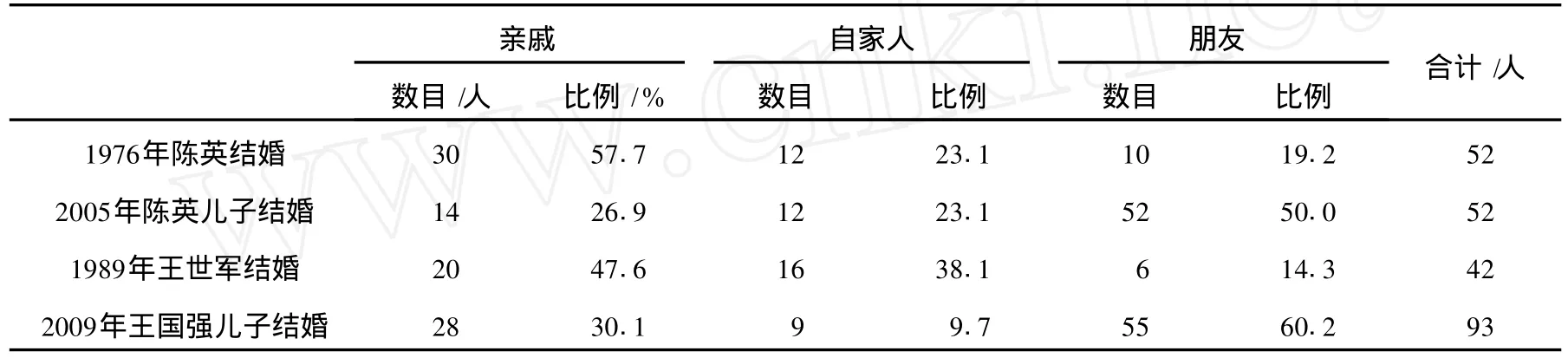

在税务村,农民的人情往来中有三种类型的关系:亲戚、自家人、朋友。表 1是我们在税务村收集到的四份礼单,这四份礼单是我们在考虑了时间序列和家庭条件因素而经过选择确定的礼单,表 1就是四份礼单中三种关系类型的比重汇总。其中,前两份是村民陈英 (女)家的:1976年陈英结婚,2005年陈英的儿子结婚。陈英曾在 1992~1995年任村支书,家庭条件在 1990年代之前是中等偏上,而在 2000年之后则是中等水平。第三份是 1989年王世军结婚时候的礼单,他家经济条件偏下。第四份是王国强的儿子在 2009年结婚时候的礼单,王国强在 1996~2008年任村支书,家庭条件较好。

表1 税务村四份礼单的关系类型

从上表中可以看出,陈英家的人情关系中,自家人的比重一直未变,亲戚关系比重从 1976年的57.7%下降到 2005年的 26.9%,而朋友关系的比重却从 19.2%上升到了 50.0%。王世军的家庭条件一直是偏下水平,他在 1989年结婚时候,亲戚和自家人占据了绝大多数的比重。而王国强的家庭条件较好,2009年他儿子结婚的时候,朋友关系的比重高达 60.2%,自家人只占据了 9.7%。

根据表 1的统计数据,再结合我们在税务村的访谈资料,我们可以提出以下几个论点供讨论:

(一)“自家人”在农民生活中发挥的功能下降

目前,税务村农民把五服之内的人称为“自家人”。自家人不仅是血缘上的联系,也在人情关系中扮演了社会性的界限。在 1970年代,自家人的关系是非常紧密的,当时如果一个人打架,他的兄弟和堂兄弟一定会无条件地帮忙,不论道理在哪一方。而 1980年代之后,兄弟关系开始松散,自家人的观念也弱化了,如今,如果有人打架,自家兄弟都很少有人出面劝阻,更不用说帮忙了。自家人之间的关系呈现出松散的状态,按照农民的话说就是“平时看不出来是兄弟和堂兄弟,只有在红白喜事的时候才以自家人的身份出现”。

自家人的亲密关系使得过去的农民具有明显的“自家人认同”。税务村在历史上曾经分为六个房头,每个房头就是一个自家人的单位。1990年代之前,农民办酒席,自家人不需要随礼①随礼,即送礼,犹指为亲戚朋友的婚丧嫁娶等的红白喜事而送礼。,都可以免费吃饭,当然,长辈给新娘子的“茶礼”②茶礼,原指敬茶待客,在订婚、结婚时也喝茶,或待客,或敬长辈,或者新婚夫妻间等。后来成为旧俗中缔婚的聘礼。除外。而 1990年前后,随着人口的自然增长,自家人的规模越来越大,免费吃饭越来越成为了办酒席者的沉重负担。经过众人商讨,自家人的规模缩减到五服之内,五服之内的人依然可以免费吃饭,五服之外的人要想参加酒席就要自觉随礼,但是这时候他们就是以“亲戚”或者“朋友”的身份,而非“自家人”的身份参与随礼。

自家人的规模增减与长期的人口繁衍有关,它是先赋性的血缘关系。个人在血缘关系中的结构性位置变动不大。1990年前后自家人规模调整,这虽然是由于人口增长而引起的自家人规模的自然调整,但是它依然在一定程度上减弱了自家人之间的社会关联。随后,税务村农民生育观念发生了极大转变,1994年之后,税务村共有 37户生儿育女,其中只有一户生了两个孩子,其他 36户都是独生子女家庭。农民生育观念的转变,也使得以血缘关系为基础的自家人规模停滞不前。

自家人在农民的婚丧大事中扮演着重要的角色,它是农民人情单位在宗亲关系中的社会性界限。一般情况下,自家人都是要参与彼此之间的婚丧大事的,并且长辈有给茶礼的义务。自家人所给的茶礼份数基本上反映了农民的自家人范围。税务村自家人的规模一般都在 20户以内,所给的茶礼份数也不会超过 20份。如表 1中,1976年和 2005年陈英及陈英的儿子结婚时候自家人的茶礼份数都是 12份,1989年王世军结婚时候自家人的茶礼份数是 16份,2009年王国强儿子结婚时候则是 9份。由此我们可以认为,自家人关系在农民的人情往来中数目相对固定。

自家人的规模和相互关联是考察宗亲关系在农民生活中作用的关键。在税务村,一方面,自家人的社会关联程度降低,另一方面,自家人的规模停滞不前,两方面的情况综合起来,我们认为,自家人在农民生活中的作用降低。

(二)亲戚关系既有的亲疏规则被打破,远亲关系的选择性增加

在税务村农民的观念中,男方的姐妹和女方的兄弟姐妹是一个农民家庭最核心的亲戚关系,并且这些亲戚的亲疏关系有一定的序列:舅舅重于姑姑,姑姑重于姨姨。这种亲疏序列反映在了随礼金额上,一般情况下,娘舅的礼金一定是所有礼金中最高的,其次便是姑丈和姨丈的礼金。这是农民家庭的核心亲属关系,在农民的人情往来中扮演着重要的角色。

其他的亲属关系可分为两类,一类是夫妻双方父母的核心亲戚,也就是被农民称为舅公、姑婆、姨婆等隔代的亲属,以及其他夫妻双方的远亲,如表叔、表姑、兄弟的亲家等;另一类是与年轻夫妻同辈的远房亲属,比如表兄、堂姐夫等。这些亲属关系是农民的“远亲”,他们也要参加农民的人情往来。近年来一个重要的变化是,某些远亲,特别是与正值壮年的远房亲属的重要性上升。

一般情况下,隔了两辈或者两层亲属关系的人之间便不再往来,这些亲戚随着老人的老去逐渐退出了农民的人情来往圈。但是我们在最近的两份礼单中发现,隔了两层之上的亲属时有出现。比如 2005年陈英儿子结婚的礼单中,陈英的外甥和表妹等远亲也参加陈英儿子的随礼;2009年王国强儿子的婚礼中,王国强的 7个表兄弟都参加了随礼。农民告诉我们,这些远亲按照老规矩是不用参加人情往来的,如今他们的参与有两种理由,一种是由于一些远亲生活在同一个村庄中,虽然是远亲,但是彼此之间毕竟与普通村民之间的关系不同,所以不参加随礼会“不好意思”;另一种理由更加重要,这就是有些远亲之间在花木销售、做生意、工作等上面有重要的互助和合作行为。税务村农民多数以种植花木为主要的收入来源,而花木的销售渠道是花木能否产生经济效应的重要条件,但是它并不是每个农民都能掌握的,于是农民之间的关系成为了他们争取销售资源的重要通道。远亲参与彼此之间的人情往来关系是有选择性的,在工作上的联系成为了远亲之间往来的重要理由。

总体来说,税务村农民的核心亲属关系依然存在,但其亲疏远近关系却在淡化;远亲关系则具有了更多的选择性。远亲参与彼此之间人情往来的理由并不是由于血缘性的亲属关系,而是由于他们可能在彼此的工作和事业中所扮演的重要角色。农民根据远亲是否成为自己的社会支持力量而选择是否与其进行人情往来。

(三)基于同学、业缘和趣缘关系建构的朋友关系日益重要

在税务村,农民的朋友关系与生产上的分工合作紧密相关,是花木种植和销售网络的社会性表达。

1989年结婚的王世军家庭条件较差,朋友关系较少,只占 14.3%;而王国强的家庭条件较好,其儿子 2009年结婚时候朋友关系占到了 60.2%,其中因为王国强当书记而结识的各村书记和乡镇领导共有 10位随礼,而王国强在花木生意上的朋友则有 44位随礼。花木种植和销售上形成的层级是农民朋友关系建构的最主要的基础。

税务村农民以花木种植为主要收入来源,围绕花木种植的数量和销售,农民之间形成了不同的朋友关系类别。花木种植大户一般情况下都是一些勤劳并且脑子灵活的人,他们因为能够有广泛的销售渠道,所以可以不断扩展自家的种田亩数,从而挣取较多的金钱;而花木种植小户则多是一些没有销售渠道,或者不敢投资的人,他们保守、传统。种植大户一般情况下也会做一些花木销售生意,就是利用自己广泛的销售渠道,收购农民的花木,挣取其中的差价。而在销售的过程中朋友关系很重要,他们相互介绍客户,相互交流花木信息和挣钱的渠道。种植小户则没有能力建立销售上的朋友关系,他们除了种自家的田之外,有时候还会给种植大户“打工”,他们具有传统的小农意识和保守的观念。花木种植和销售上的层级网络建构了农民之间基本的朋友关系群体。农民告诉我们,种植大户和做生意的人一般都有良好的私人关系,很多人甚至具有两种身份;而小工只有与小工在一起的时候,交流的信息才是彼此都有用的。于是,种植大户和做花木生意的人容易形成朋友关系,而小工也只能与小工形成朋友关系。而种植大户和花木生意人的朋友关系网络较大,它们延伸到了周围的村庄中,甚至延伸到了县市之外的地区;小工的朋友关系则大多限于村庄中,他们多数情况下为本村的种植大户打工。花木种植和销售上的分工和层级,使得农民之间的朋友关系群体相差巨大。

而事实上,税务村经济层级的形成也只是最近 20年的事情。1990年代中期之后,农民在花木种植和销售上的层级逐渐拉大,随之,农民朋友关系的层级也逐渐形成。农民自觉地根据自身在花木种植和销售中的层级位置来主动建构朋友关系。朋友关系在农民日常生活中的重要性上升,它是农民的生产经营情况的社会性表达,而朋友关系的建构也更加强化了农民现有的生产经营情况。这在下文中会有更加详细的论证。

总体来说,在税务村,自家人在农民生活中的作用下降;亲戚关系既有的亲疏规则被打破,特别是远亲关系的选择性增加;朋友关系的重要性上升,它是农民经济能力和经济地位的社会性表达,并且是农民人际圈子中变化最突出的部分。这些现象和分析表明同一个事实:人情关系的“差序格局”不断被打破,血缘上的亲疏远近已经不是农民进行人情往来的主要依据了。相反,个人作为人情主体的重要性急剧上升,个人的人情网络不再是“差序格局”的社会性规定,而是个人根据自身的经济地位和性格偏好主动选择和建构的。人情中的个人主体性呈现了出来,经济因素成为理解农民人情关系网络的关键。人情不仅是农民以血缘关系为基础的社会关系的表达,也是农民经济社会地位的体现,以及农民性格特征和个人偏好的反映。由此,“差序格局”的公共性规则被打破,农民以个人主体性为基础来选择和建构人际圈子。村庄中的人际关联模式从公共性的规则逐渐转变为个体性的规则。

农民以自我为中心建构人际交往圈子,在“差序格局”模式之下也是如此。所不同的是,以往农民建构人际关系的主要标准是血缘,其建构规则受差序格局及其所代表的道德伦理的规约;而今,农民建构关系的时候却在自觉依据自身的经济社会地位和性格偏好等,农民在关系建构中的个人主体性凸显出来。朋友关系的建构一方面显示了个人主体性在关系建构中的巨大作用,另一方面,表明农民的关系建构日益受制于一种更加强大的结构性因素:村庄经济分化。

三、村庄经济分化:规约人际圈子的层级结构

自家人、亲戚和朋友是农民村庄人际关联中的三个组成部分。其中,朋友群体在农民社会关系中的变化最明显,这表明农民社会关系的建构规则发生了根本的改变,接下来要回答的问题是,这是一种什么样的变化,为什么会有这种变化,它产生了怎样的社会后果呢?

农民的收入来源与经济上的分化会影响到农民的社会交往,也必然会影响到人情的规模与社会效应。简要地说,通过人情和关系的运作,村庄中的经济分化转化为社会分化,并且对村庄社会结构产生重要影响。本节中,我们期望通过对村庄整体经济分化与朋友关系建构的论述,来探讨其中的作用机制。

从经济分化到社会分化,人情交往在其中起到了重要的作用,可从两个层面来理解。

(一)生产上的分工体系、经济收入分化等对于农民人情交往的影响

税务村农民的人际圈子中,自家人的作用式微,亲戚关系的选择性增加,而朋友群体的变化最明显。在村庄生活中,农民之间的人际圈子能够产生差距、成为不同的社会资本,其中朋友关系起到了决定性的作用。

种植花木是税务村 70%以上农民的主要收入来源,而他们的朋友也多是围绕在花木的种植销售、绿化工程等工作上建立起来的。朋友圈的形成与农民的花木产业链条和工作分工紧密相连。具体来说就是同一个工作环节和收入层次的人容易形成朋友群体,不同工作环节和收入层次的人即便在工作上有紧密的相互依赖关系,他们之间也很难形成亲密的朋友关系。税务村共有 155户,约 70%(即 108户)从事与花木的种植、销售以及绿化工程有关的工作,表 2就是关于工作类型的经济结构层次:

表2 税务村农民的工作分工与层次① 税务村人均耕地不足 0.067公顷 (1亩),农民种植花木的大量土地是通过土地流转的方式向附近以工业为主的村子中租来的。经济收入上的详细数据是我们和同伴刘燕舞、王德福、桂华以村民组为单位进行收集获得的。

第一层次中的农民是税务村的富人,其中,花木种植大户一般情况下都兼做花木生意。这是因为这些种植大户一般都有广泛的销售渠道,他们客户较多;当自家的田里没有客户要求的花木时,他们就向其他农民收购,并且从中挣取差价,即做花木生意。税务村的农民很少有人单独只做花木生意。做绿化工程是指农民以承包的形式为某些单位搞绿化,他们收购花木,并且雇佣工人。第一层次的农民是村庄中的富人群体,因为工作信息沟通的需要,他们彼此之间来往密切,相互介绍客户的情况时有发生,并且第一层次的农民多数在村庄之外的朋友很多,这些朋友也多数是做花木生意或者绿化工程的。如在王国强儿子结婚的礼单中,王国强在花木生意上的朋友有 44人随礼,占他朋友群体总数的 84.6%。花木种植大户石志辉告诉我们,他有 300多张与花木工作有关的朋友的名片,有些是客户,有些是生意伙伴,在业务上他们有频繁的往来,在生活上他们也是朋友,经常一起喝酒聊天,多数人都参与彼此的人情往来。第一层次的人良好的家庭经济条件支持了他们广交朋友所需的成本。

第二层次是村庄中的中间阶层,他们一般种 20亩左右的花木,户均年收入 6万元左右。种植花木较少的人家也会打临时工,也就是在自家花木劳动之余为第一层次的人打工,种植大户和绿化工程都需要较多的人手劳动,打临时工的行情是 100~120元/天。有少数种植大户常年雇佣 1~2个花木管理人员。在繁忙的季节,种植大户需要雇佣大量的临时工人。税务村有 30~40人经常打小工,他们多是种植花木较少,性格老实、勤劳能干的人。63岁的王兴松就是如此,他告诉我们,种10亩以下的人家一般情况下就会打小工,一个人一年的打工收入在 1万元左右。第二层次的农民相互之间交往较多,他们相互交流花木的种植技术和打工信息,较好的朋友会参与彼此的人情往来。这个层次的农民较少与村庄之外的人接触,村庄内部的种植小户群体和打工群体是他们主要的交往对象,所以他们的朋友群体一般也都在村庄之内。村庄之内的所有人都是信息上的熟人,而朋友就是因为性格合得来而经常来往的小群体。第二层次的农民较差的经济条件不能支持他们广交朋友的成本,他们的朋友较少并且多在村庄之内,以朋友关系参与彼此人情往来的情况也较少。

第三层级的农民多是村庄中的边缘群体,他们或者是单过的老人,或者是光棍、离婚者等群体。这里不重点讨论。

第一层次的人要雇佣小工,而第二层次的一些人做小工,这种工作上的依赖关系既没有产生权威结构,也没有使他们成为朋友关系。朋友关系多数是在层次内部产生的。农民们说,有些“老板”需要雇佣小工的时候就到公共场合“小卖店”中叫人,人手不够的话他们会打电话给经常做小工的人。在这个过程之中,第一层次的人不会按照血缘关系的原则把销售机会和挣钱的机会给自家的亲戚、关系较好的人家,而第二层次的人也不会为了得到更多的销售机会和挣钱机会而讨好第一层次的人。“小工”的需求方和供给方是完全按照市场的原则进行的,就如同在陌生人之间进行的市场交易一样。层级之间的农民虽然有较为密切的工作上的联系,但是朋友关系的建立基本上是不可能的。

生产上的分工体系、经济收入分化对于农民的社会交往产生了根本的影响。朋友关系的不同彰显了农民之间的经济差距。农民的朋友群体基本上是在层次内部建立的,家庭经济条件的差异成为他们彼此之间建立朋友关系的鸿沟。因为经济条件的差异而产生的社会交往上的差异,明显地反映在了农民的人情往来之上。第一层级的农民有人情往来的朋友较多,并且多是与自身家庭条件相差不大或者从事同样行业的人,他们的地域分布广泛;第二层级的农民有人情往来的朋友较少,多数是村庄内部性格合得来的朋友。经济上的分化影响到了农民社会关系上的分化,由此形成了农民之间具有差异等级的人际圈子。

(二)农民的人际关联和人情交往对社会结构的重新安排

农民的人际关联是理解村庄社会结构的基础,而今人际关联的变化必然会对社会结构的变动产生影响。农民在人际关联上的分化通过村庄社区特有的作用机制,如人情、面子、舆论等,转化为村庄内部的社会分化,并且最终成为型塑社会结构的基础性力量。

红白喜事时候的人情交往是农民人际关联的仪式性展演。在同一个村庄中,因为“低头不见抬头见”,农民不免要对别人进行社会评价,人情对于农民的社会心理影响巨大。虽然多数农民都在按照既有的人情规则办事,但是村庄社会中也有少数人例外,他们试图运用自身的经济实力和广泛的社会关系使得人情产生更大的社会效应。

税务村多数农民办酒席的规模不会相差太大,一般在 10~30桌之间,小于 10桌和多于 30桌的情况都很少见。但是 2009年 10月份,这种相对均衡的结构就被打破了。国庆期间村支书戴某嫁女儿,摆了 130多桌酒席,全村 90%的农民都随礼;戴书记开有两个工厂,他的很多员工参与随礼;戴书记与县市政府各个部门的领导都很熟悉,据说各级部门领导共来了 200人,其中局级以上的领导有 40人参加。戴书记办酒席共花费 50多万元,收了 30万元的礼金,“亏”了 20多万元;而其他农民办酒席一般会盈余礼金收入的 1/3~1/2。戴书记说,领导来吃酒席都没有收礼金,本村的老人来吃酒都不用送礼。戴书记认为自家办酒“亏了才好,不亏就睡不着觉”。

戴书记办酒席时候的铺张和排场与村庄中其他的村民形成了鲜明的对比,戴书记“亏”的逻辑也给予了我们学术上的启发。首先,这次婚礼拉开了戴书记与普通农民之间的距离。戴书记虽然办酒席的时候亏钱不少,但是多个领导的光临和婚礼的盛大场面却使他在当地社会挣足了“面子”。领导的光临对办酒席者有强烈的面子效应,但是只有极少数社会关系非常广泛的能人才有机会请到领导。领导的光临给予了戴书记面子,而戴书记自然不能收礼金。面子既是经济实力的体现,也是社会地位的展演。其次,戴书记也借机宴请村庄中的老人等弱势群体,这显示了戴书记在道德上的“高姿态”,用戴书记自己的话就是“有钱了就要回馈社会”。戴书记通过这种仪式性的高姿态取得了自己在税务村说话和行为的道德制高点。也可以说是戴书记极强的经济实力支持了他道德上的高姿态。最后,戴书记所办的酒席对于农民有巨大的社会心理效应。普通农民在谈到戴书记嫁女儿的情形时,无不竖起大拇指,言语之中流露出几多的艳羡与感慨。综合起来,“亏钱”才是符合戴书记身份的办酒席的方式。戴书记用“亏钱”的方式来表达自己与普通农民的不同,普通农民“亏不起”,而戴书记却能“亏得起”,“亏得起”就是一种高姿态,是社会地位的象征。于是,不论是在面子层面,还是在道德层面,抑或是在村庄社会评价上,戴书记通过这次亏本的酒席都达到了预定的目标。

“亏得起”能够成立的条件是强大的经济后盾。经济条件通过人情上“亏得起”转化为高姿态与社会地位,也就是拉开少数富人与普通农民之间的社会距离。如此,戴书记与普通农民之间就不仅仅是经济上的差距了,他们之间在社会地位上的差距也形成了。

显然,戴书记所办的酒席并不符合多数农民心目中酒席应有的样子。多数农民办酒席时候都要尽量不邀请过多的人参加,他们主动控制人情规模,因为别人参与随礼意味着主家对于别人具有“亏欠感”。再加上酒席成本收益的经济利益算计,普通农民在办酒席的时候既要“物尽所值”,也要符合规则。戴书记则更多考虑人情的社会效应,他想要通过酒席获得在村庄社区中的“高姿态”和社会地位,所以即便是“物不尽其值”,他也乐此不疲。于是,戴书记可以超出既有的人情规则,他可以“玩出自己的花样”。

在税务村,除了像戴书记一样的富人想通过办酒席获得一定的社会效应之外,绝大多数的农民都是尽量按照既有的人情规则办事。富人与穷人,能力不同,性格爱好也不同,邀请与否靠宾主双方对于彼此之间人情关系的考量,人情的进入与退出都是自由的,这是当地的人情规则。但是酒席人多场面大也是一种导向,它可以使主人获得面子和较高的社会评价,但是这种导向并不是压迫在每个人身上的“面子压力”,因为这种面子的获得要有强大的经济基础和广泛的社会关系,而经济基础和社会关系是在长期的社会生活中获得的。所以,我们在税务村看到,很少有人会在人情上有面子竞争的压力,“多则大办,少则小办”,人情规模和人情上的面子是社会分化的自然产物,他们都共同遵循同一套人情规则。

经济上的分层产生了人情和社会关系上的分化,而人情和社会关系上的分化又很自然地影响到了村庄中的面子和社会评价,而面子和社会评价的效应是一个农民村庄社会地位的主要表征,村庄社会地位的固化会逐渐成为一种新的社会结构。通过人情和社会关系的运作,经济分层转化为社会分层。当分化的社会结构成为一种常态的时候,个人便成为结构中的个人,而规则也成为结构中的规则。

四、立体的圈层结构

至此,圈层结构能够成立的两个基本条件已经论述完毕。一方面,关系交往中的个人主体性凸显出来,人际圈子按照新的规则组织起来;另一方面,村庄内部的产业链条和经济分化重塑了农民的社会交往和社会分层。两方面的情况结合起来就成为了型塑农村社会生活的结构性特征,在当今的社会条件下,它们是如何成为影响村民生产生活各个方面的社会结构特征呢?

(一 )“差 ”和“圈 ”

“差”和“圈”反映的都是人际关联方式,它们都是以自我为中心而向外扩散的平面结构。从形式上看,两者之间并无大的不同,但是深究起来,两者在人际结合的规则、对象、范围等方面有较大的差异。

在人际结合的规则方面,“差”所反映的关系类别有亲疏远近,血缘就是其标准,而传统道德伦理就是其意识形态基础。而“圈”所反映的人际关联方式的标准是个人的经济社会地位和性格偏好,具体表现为个人的情感、工具性倾向、或者理性化。人际结合规则的改变是反映人际关系变化的根本方面,它决定了村庄中的人际关联模式所呈现的基本样态。

受人际结合规则改变的制约,人际结合的对象、范围也都呈现出不同的层次。在差序格局的模式之下,血缘关系是一个人基本的人际关系范围,血缘的亲疏远近就是关系的亲疏远近。传统时代的农民主要有宗亲和姻亲两种关系网,并且宗亲重于姻亲,以业缘、趣缘为基础的朋友关系只有极少数的农民才有。传统时代农民的人际关系网都是相对固定的,一个人从出生开始就已经基本上决定了他以后的人生中会有哪些重要的社会关系;个人社会关系范围的大小与血缘关系的范围相关,而与个人的经济实力和能力无关。道德伦理是规约农民人际关系网络的重要力量,也是型构村庄社会秩序的根本。于是,在差序格局的模式之下,人的社会关系是社会文化给定的,个人要做的只是按照社会文化惯例来相互交往。个人的财力、能力、性格、爱好等因素在社会关系的规定中是无为的。

而今农村社会关系的模式不是“差”,而是“圈”。人际圈子的形成同样是以自我为中心的,但是在对象和范围上都有极大不同。人际圈子形成的标志是个人社会关系的对象发生了变化,朋友关系在农民社会交往中的重要性急剧上升,而自家人和亲戚关系也开始松动,选择性增加。而与此同时,村庄社会中也出现了以业缘和趣缘关系结合起来的不同的人际圈子,比如说,税务村的花木种植大户和做花木生意者,依据工作上的联系形成了一个相对固定的交往圈子;而村庄中多数闲暇的妇女因为经常打麻将而在牌场上形成了一个相对固定的圈子;村庄中的种植小户和打工者根据性格爱好的不同也会相互吸引而经常相互来往。在这样的交往规则下,个人的经济实力、能力、性格、爱好等因素都被凸显出来,并且成为了建构人际圈子的影响因素。而这些个体因素在市场经济条件下又可以被迅速区分出来,人际关系就明显呈现出大小不同的范围。于是我们看到,有的人在办红白喜事的时候规模巨大,而有的人家则规模较小。

从“差”到“圈”,农民未变,是规则变化了。人际圈子的形成意味着个体因素 (经济实力、能力、性格、爱好等)在农民社会关系的建构中扮演了积极的作用,由此带来农民社会关系的对象和范围也都发生了相应的变化,而农民社会关系的功能也随之发生改变。在差序格局模式之下,农民的社会关系有人际交往、互助、社会整合等方面的功能,本质是维护道德伦理秩序;而圈层结构之下,农民的社会关系功能的发挥也是个人主体性的体现,人际关系不再是维护社会秩序的手段,而在较大程度上成为了实现个体目标和个体价值的方法。

(二 )“序 ”和“层 ”

费老曾用一个形象的比喻来描述传统社会的结构特征,“好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。”[1]26费老所描述的形象就是“差序格局”,“愈推愈远,愈推愈薄”。多数研究者都认为,费老的描述是一种平面的结构,他更强调的特征是以自我为中心和以血缘关系的亲疏远近作为标准,差序格局最经常用来描述中国人的人际关系结构。阎云翔[14]却一反常态,认为差序格局是个立体的结构,包含有纵向的刚性的等级化的“序”,也包含有横向的弹性的以自我为中心的“差”。他认为,差序格局的维系有赖于上下尊卑的等级差异的不断再生产,而这种再生产是通过伦理规范、资源配置、奖惩机制以及社会流动等社会文化制度实现的。阎云翔对于差序格局的解读实际上是试图超脱社会关系的范式,真正把差序格局作为中国乡村社会的结构特征。

尽管阎云翔的解读对于我们理解中国传统乡村社会颇有裨益,但是我们认为,在一个村庄社区中,并不存在“实在的”等级化的“序”,即“序”并没有一个实在的载体,它所有的只是一个比较虚的载体,这就是道德伦理规范。所以,传统乡村社会如果有立体结构,那也是一种“道德序列”,道德伦理作为维系村庄社会秩序的最高原则,形成一系列的社会规范,并且指导村庄中的资源配置、奖惩机制和社会流动。传统村庄社会中的权威结构是以辈份和“德行”为主要标准的,而辈份只是一个伦理秩序的载体。于是,我们发现,村庄中的权威多是具有较高道德威望的人,农民行为的逻辑也多遵循“因人成事”,也即阎云翔所讲的“差序人格”。“差序人格”形成的根本原因在于,人是伦理秩序得以实施的载体。

如果说差序格局中的“序”在本质上是道德上的等级结构,而今圈层结构中的等级序列却非常实在,即经济分化。应该说,传统中国乡村社会也有经济分化,但是经济分化却不构成农民生活的中心,不成为农民的判别标准。

而今,农民在生产上的产业链条与经济收入上的分化,是在长期的村庄生活中逐渐形成的,是农民看得见摸得着的差距。在整个社会“货币化”的大环境中,农民的金钱观念也相应转变,有钱可以住上豪华的房子,有钱可以进行高消费,有钱可以支付交往朋友的成本,甚至有钱了别人对自己说话的语气都会改变。当金钱成为了一种强有力的判别标准的时候,村庄中的经济分化就成为了一个实实在在的社会分层了。比如我们在税务村所看到的,经济上的分化不仅可以拉开贫富之间在住房和消费上的差距,也可以拉开农民在社会交往上的差序结构,甚至经济分化还可以生产面子与权威结构。经济分化是影响村庄社会分层最基础的要素,进而成为型塑村庄社会结构的要素。

“序”和“层”之间本质的区别在于,“序”所维系的是一种秩序,而“层”所反映的是一种社会后果和社会状态。“序”所维系的是一种受传统道德伦理规约的秩序,它使得个人的财力、能力甚至性格偏好都要在道德伦理的框架中有序地进行,唯有在此框架中成长并且具有极高道德水准的人才能成为这种秩序的代言人,于是,如果说“序”反映了一种等级秩序,那也是“道德等级”。而“层”则是农村社会全面“货币化”的真实反映。农村社会的“层”是以经济分化为基础,以个人财力、能力和性格特征作为依托的社会自然分化,它遵循的是丛林法则。在这种自然法则之上,社会秩序得以维系的传统道德基础已经破除,新的秩序状态只能依赖于国家和法律的进入来维系。

从现今的人际关联模式来看农村的社会结构变动,人际关联中的个人主体性凸显与经济分化就成为了关键词,两者共同决定着圈层结构是一个立体的结构。在这个结构的上层,少数富有的农民以个体为中心形成了一个个较大的社会关系网络,花木生产链条和劳动分工是连接他们的最主要的方式,他们的社会关系延伸到了村庄之外,也挣脱了普通农民的关系网络,在村庄中他们也形成了一个特殊的人际圈子。而在这个结构的下层,大多数的农民都处于花木生产链条和劳动分工的低端,他们缺乏建构社会关系的成本,同等层次并且性格合得来的农民是他们主要的交往对象,他们的人际圈子较小,并且集中在村庄之内。

立体的圈层结构不仅仅是一个人际关联方式的模型,更是一个影响村庄生活各方面的结构性因素。农民的生产劳动、社会交往、政治参与、公共生活等各方面都要在圈层结构的框架中进行,正是在这个意义上,圈层结构才能与差序格局形成对应。

(三)圈层结构的解释力

圈层结构发生的基本条件有两个,一个是人际关联规则的转变,从公共性的规则转变为个体性的规则,另一个是村庄经济分化成型并加剧。人际关联规则与村庄社会性质相关,而村庄经济分化所引起的贫富分化,则与村庄本身的经济基础、产业结构,以及村庄的地域位置和社会市场化的大环境有较大关系。这两个条件在村庄中的发展程度直接决定了圈层结构的解释范畴和解释力。

关于村庄社会性质,就是“从农村内部研究农村,将农村当做研究的出发点和归宿。”[15]贺雪峰在之后的乡村研究中贯彻“村庄社会性质研究”,他试图运用村庄社会关联[16]、农民认同与行动单位[3]等视角来理解转型期中国乡村社会性质。我们认为,从村庄社会性质的角度来看圈层结构,就是指“村庄原子化”趋势。

贺雪峰从农民认同与行动单位的视角认为,村庄原子化是指在核心家庭之上没有明显认同与行动单位的村庄[3];从村庄历史文化的角度来看,原子化的村庄多是村庄历史较短的移民村庄,并且村庄中并不存在主导性的大姓;从村庄人际关联的角度来看,村庄原子化多指村庄内部血缘联系不够紧密,血缘关系依托的道德伦理规范不再强烈。不同的视角共同揭示出,村庄原子化可以成为理解村庄社会性质的一个重要参照变量。

我们认为,村庄原子化的核心是血缘关系在农民的生活中不再起主导性的作用。血缘联系在农民生活中的变化已经被诸多学者的研究所证明,如李沛良的“工具性差序格局”[8],杨善华、侯红蕊的“差序格局”的理性化趋势[9],贺雪峰则论述了最近十年农民的理性化进程[17]。陈俊杰和陈震也认为,差序格局是包括了伦理、情感和利益三个维度的差序[11]。这些研究都在不同程度上关注到了农民血缘关系的式微。

血缘关系的式微影响到了村庄社会生活的方方面面,农民的行为方式、观念态度、村庄权力结构等各方面都发生了根本改变,村庄原子化成为了多数村庄的发展变化趋势。

村庄原子化是圈层结构能够成型的内在变量,而村庄经济分化则是圈层结构成立的外在力量。

近 30年来,特别是 1990年代以来,中国的市场化改革日益造成了一个比较普遍的社会后果:贫富分化。在农村,市场化的浪潮也深入其中,打工经济的兴起,以及村庄多种经营方式的开展,使得村庄社会的贫富差距在继人民公社时期以来逐渐拉大,并且成为了影响农民生产生活各个方面的结构性因素。

当村庄原子化和村庄经济分化成为一种变迁趋势的时候,圈层结构就具有了更大的解释力。本文的经验论述对象——税务村,在村庄性质上是原子化村庄,再加上它地处东南沿海,村庄经济分化较广大中西部农村更加明显,圈层结构就更加成型。从村庄社会变迁的内在逻辑来看,圈层结构是理解中国村庄社会结构变化的基础。

五、余论:从差序格局到圈层结构

在传统中国乡村社会中,农民通过情感、业缘、趣缘等建构起来的圈层也是存在的。但是,这些圈层并没有在村庄社会结构中占据主流地位,而仅仅只是差序格局主导下的社会结合方式的一个补充。在传统乡村社会里,差序格局是人与人之间的基本结合方式。而在核心家庭本位的当代中国农村社会,差序格局已经不再构成人与人之间的基本结合方式,取而代之的是基于业缘、趣缘和个人情感偏好等而建构起来的一个个圈层。在传统乡村社会,农民自身建构的社会关系圈层受到一整套公共道德伦理规范的约束,个人的主体性无法独立和凸显出来;而在当代乡村社会,农民基于自身的情感、职业和兴趣等等建构各类圈层时,其受村庄公共规则的约束则大为削弱,个体的主体性、能动性得以凸显。这是圈层结构与差序格局的本质区别所在。

差序格局与圈层结构可以成为理解中国村庄社会结构的两种不同的理想类型。

以“差序格局”为基础的传统村庄社区有以下几个要点:

1、村庄社区相对稳定和封闭,很少有外部社会力量打破村庄中现有的结构,或者说村庄中不存在传统道德伦理规约之外的力量和意识形态。

2、“差序格局”是人际关联方式,它表达了整个社区中以自我为中心的亲疏远近关系。

3、人际关联方式是以血缘联系为基础的,血缘的亲疏远近就是关系的亲疏远近。

4、血缘联系不仅表达了关系的亲疏远近,还表达了关系的等级序列。比如说“三纲五常”就是对血缘关系等级序列的规约。

5、因为有血缘关系上的等级序列,传统社会中最容易产生的就是“长老权威”,即村庄中辈份最长的能人拥有权威;权威与个人的血缘结构位置紧密相连,于是长老权威一般情况下也是“卡理斯玛”权威[18]261。这种权威从根本上说是“道德权威”。

6、权威的特征决定了农民的行为逻辑:因人成事,礼治,道德维护村庄社会秩序。

以上几个方面的元素中,血缘成为理解传统社会人情和关系模式的核心。血缘具有双重性质,一方面血缘能够表达以自我为中心的亲疏远近关系,另一方面血缘关系是被“三纲五常”等传统道德伦理的等级秩序规约的。两方面的性质共同组织起“差序格局”的模式。血缘联系在人情和社会关联中具有基础性的作用。然而在一些历史较短的移民社区,血缘关系较薄弱,它们就发展出一种“拟血缘”的关系,即以地缘关系为基础,按照差序格局的模式运作。血缘和地缘共同构成了熟人社会的性质[19]。

然而,近代以来,特别是改革开放之后,乡村社会发生了巨大的变化。有以下若干个变化的要素对于村庄社会结构产生了根本性的影响:

1、乡村社会流动性增加,村庄的边界日益模糊。农民可以很容易逃脱他所生存的村庄生活圈子。特别是打工经济兴起之后,常年在外工作的农民工更是把现代性的因素带进了村庄。

2、因为流动性增加和交往规则的改变,农民有机会与血缘关系之外的人相处,朋友关系进入了农民人际关联的主要方式之列。

3、农民的人际圈子是个人根据自身的经济地位和性格偏好主动选择和建构的,关系交往中的个人主体性凸显。关系主体之间不再具有道德伦理规约的等级序列。

4、因为关系缺乏了等级序列,不再受传统道德伦理的制约,关系的规则发生了改变,简要地说,关系靠“相处”越来越突出。一方面核心家庭内部以“感情”作为主要的关系原则,另一方面,核心家庭之外则以“理性”作为关系建构的原则。

5、关系不再有等级序列,但是关系却产生了另外的要素:关系范围的大小、关系能否成为可资利用的社会资源等,这些也可能成为新的结构性要素。

6、关系范围的大小、关系的强弱成为构造村庄社区权威的基础。如今村庄权威是村庄内外社会关系的权威和再造,人际关联再造了村庄社会结构。

7、经济上的优越地位和个人能力共同成为维持村庄社会秩序的结构性力量,政治经济精英的竞争和合作是村庄政治生态稳定与否的基础。农民在面对权威的时候成为了绝对的弱势,他们甚至会产生道德上的弱势。

关系交往中个人主体性的凸显正是现代性话语中个人自主性的兴起,它表明,农民已经日益被裹挟进一个更大的交往体系和社会生活之中了。村庄的政治和文化边界日益被圈层覆盖,圈层不仅成为农民人际交往的场域,也成为了农民赖以生活的基础。所以,“圈层结构”模型可用于阐释当代中国农村社会结构变化的新趋势。

[1] 费孝通.乡土中国生育制度.北京:北京大学出版社,1998

[2] 梁漱溟.中国文化要义.上海人民出版社,2005

[3] 贺雪峰.农民行动逻辑与乡村治理的区域差异.开放时代,2007(1)

[4] 贺雪峰.农民价值观的变迁及对乡村治理的影响——以辽宁大古村调查为例.学习与探索,2007(5)

[5] 申端锋.中国农村出现伦理性危机.(香港)中国评论,2007(3)

[6] 费孝通.三论中国家庭结构的变动.北京大学学报:哲学社会科学版,1986(3)

[7] 王跃生.中国农村家庭的核心化分析.中国人口科学,2007(5)

[8] 李沛良.论中国式社会学研究的关联概念与命题.东亚社会研究.北京:北京大学出版社,1993

[9] 杨善华、侯红蕊.血缘、姻缘、亲情与利益——现阶段中国农村社会中“差序格局”的“理性化”趋势.宁夏社会科学,1999(6)

[10] 卜长莉.“差序格局”的理论诠释及现代内涵.社会学研究,2003(1)

[11] 陈俊杰,陈震.“差序格局”再思考.社会科学战线,1998(1)

[12] 徐晓军.内核—外围:传统过乡土社会关系结构的变动——以鄂东乡村艾滋病人社会关系重构为例.社会学研究,2009(1)

[13] 谭同学.当代中国乡村社会结合中的工具性圈层格局——基于桥村田野经验的分析.开放时代,2009(8)

[14] 阎云翔.差序格局与中国文化的等级观.社会学研究,2006(4)

[15] 冯小双.阅读和理解转型期中国乡村社会——“转型期乡村社会性质研究”学术研讨会综述.社会学研究,2002(1)

[16] 贺雪峰,仝志辉.论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础.中国社会科学,2002(3)

[17] 贺雪峰.论农民理性化的表现与原因——以河南汝南县宋庄村的调查为例.湛江师范学院学报,2008(2)

[18] 韦伯.支配社会学.康乐、简惠美,译.桂林:广西师范大学出版社,2004

[19] 宋丽娜.熟人社会的性质.中国农业大学学报 (社会科学版),2009(2)

Study on the Structure of Circle and Layer:Recogn ition to the Soc ial Structure of Rural Areas in M odern China

Song Lina Tian Xianhong

The core concep tion of thispaper consists on the new change direction of rural social structure in China.From the visual angle of village’shuman relationship,we can find that the intercourse rule on village haschanged,form common rule of traditional ethic to the new rule of individual dominating;At one time,hierarchy has embed into peasant’s intercourse system.For these new changes,the theory model of“chaxu Geju”which based on tradition countryside has notoffered reasonable and effective exp lanation.Thus,the author tries to construct a new model“the structure of circle and layer”which can be used to catch on the new direction in country structure.Modern country society has shaped into“circle”which was led by individual subjectivity,and“layer”whosemain behave form is layer structure.Tridimensional structure of circle and layer is the elementswhen peoplewant to comprehend more phenomenon of society and politics in China.

Chaxu Geju;The structure of circle and layer;Individual subjectivity;Social delamination

2010-11-30

宋丽娜,华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生,邮编:430074;田先红,南昌航空大学文法学院讲师,邮编:330063。

①贺雪峰教授,董磊明教授,陈柏峰、杨华、桂华等多位博士为本文提供了宝贵意见,在此一并致谢。

(责任编辑:常 英)