留英学生眼中的英国骚乱英国骚乱背后的社会病

2011-12-13冯薇

文|冯薇

一向以绅士风度、现代文明著称的英国,所爆发的 30年来最严重的大骚乱,狠狠扇了英国一巴掌,但却也为这个国家鸣起警钟——这是几十年社会问题最终一次性爆发

或许在8月8日前,有人问波兰姑娘莫妮卡·科诺兹克,为何要背井离乡,历经23个小时巴士的颠簸,来英国做一家“一英镑商店”的店员时,她还会这样回答:朋友们告诉她,英国是个美丽、友好的国家。她希望能在伦敦过上好日子。

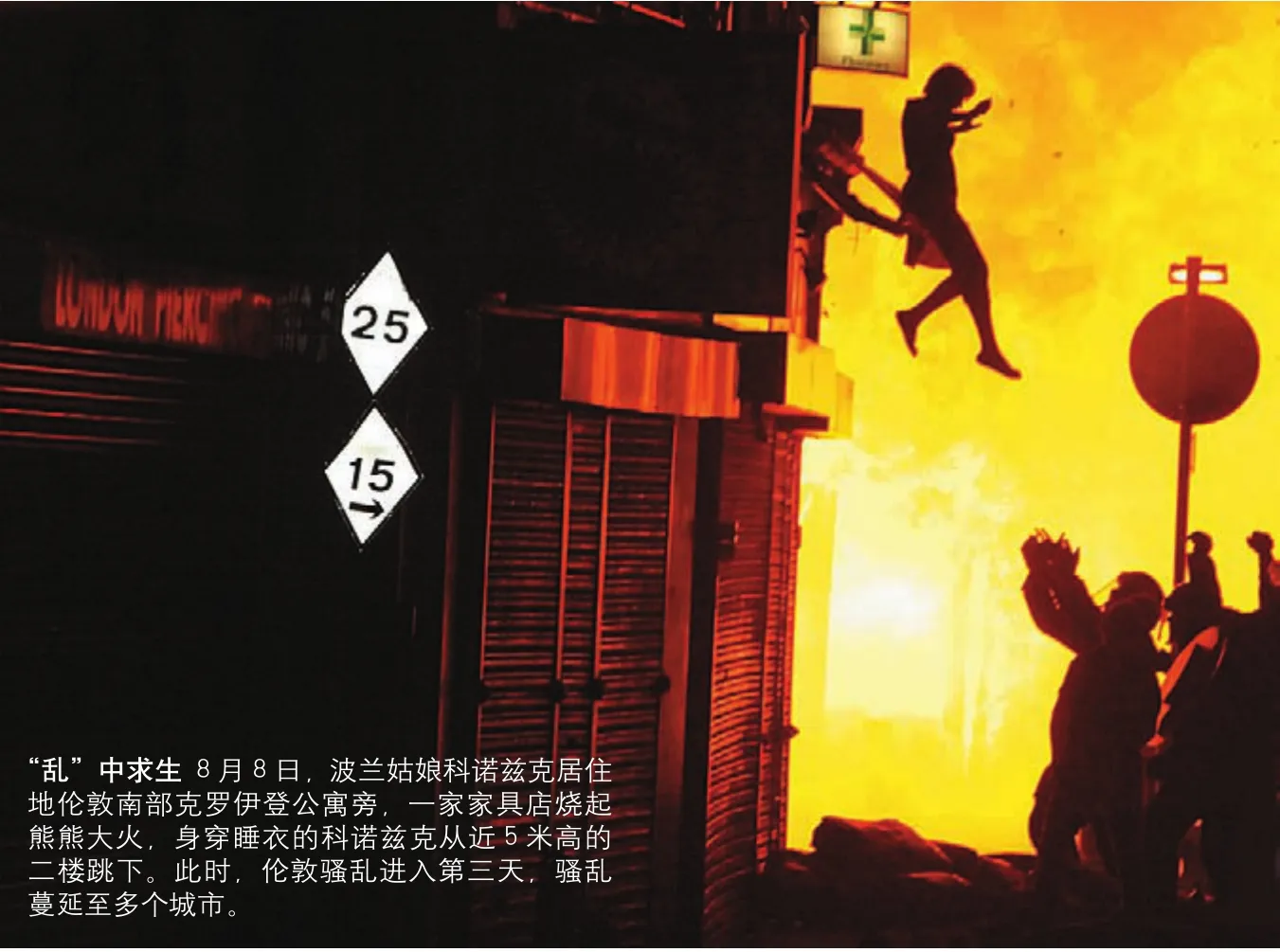

但科诺兹克的美好构想,却在8月8日,她从二层公寓纵身一跃后,变得虚无缥缈了。8日晚,科诺兹克居住地伦敦南部克罗伊登公寓旁,一家家具店烧起熊熊大火,身穿睡衣的科诺兹克从近5米高的二楼跳下,着陆在警察事先铺好的空气垫上。此后,科诺兹克接受英国媒体采访,详述当晚惊心动魄的一幕时,英国在她口中,不再 “美丽、友好”。她叹息着:“英国,生病了。”

这场“病”的爆发,是在8月4日。29岁的英国托特纳姆区居民,非洲裔黑人马克达根(Mark Duggen),因被怀疑非法持有枪支,在伦敦警察的追捕中被击毙。亲友因质疑警方对其死因和整个事件经过的调查结果而在随后的周六聚集在该区警署门口抗议示威。

本来这只是一起警民之间存在争议的治安事件,但出乎全世界的预料,它竟在极短的时间内,演变为一场遍布伦敦乃至横跨英格兰,北至利物浦、南至布里斯托等多城市上演的的骚乱。就连英国首相卡梅伦,也站在唐宁街10号门口,发出一句和波兰姑娘科诺兹克类似的感慨:“英国生病了。”

被边缘的“贫民区”

骚乱爆发地托特纳姆区,是伦敦著名的“黑人区”。这里之于伦敦,就好像哈雷姆之于纽约、18区圣心堂之于巴黎、索维托之于约翰内斯堡……在以白人为主流的英国,“黑人区”一般相对孤立存在于市中心某一个或某几个地区,并具备明显区别于其他区的特点:街道破旧、治安混乱、物价低廉。

比如在2006年,伦敦的普通民居或公寓分租一间房间价格为每周110英镑左右,但在托特纳姆等地区可低至80多英镑。作为留学生,我在伦敦居住期间,对托特纳姆的印象是:主要街道上少有大型商店,而是以小规模家庭经营的蔬果店、超市、比萨和炸鱼薯条外卖店为主。整个街区透露出的是与伦敦西部肯辛顿、梅菲尔或切尔西等富人区截然不同的气息。

在英国,由于历史原因,大量印度和巴基斯坦移民在此生活。所以“印巴区”也多见于伦敦、曼彻斯特等主要城市中,与“黑人区”有雷同之处,都被看成是贫民区。这些族裔移民家庭群居在这些地区,子女众多,受教育水平普遍较低,多在当地从事底层体力劳动,做小生意或干些零活。

近年来由于英国本身的经济萎靡,又经历金融危机,政府财政逐年紧缩。原有的提供给低收入人群的“政府租屋(相当于廉租房)”供给和其他补贴严重缩水。再加上失业率一直居高不下,“贫民区”居民的生活更是得不到保障。也因为如此,这些地区成为偷盗、抢劫等治安事件频发区,是伦敦警察厅的“重点治安对象”。

其实,所谓“黑人区”的说法,对于黑人来说并不公平,因为这些区一般为多种族移民混居状态。比如此次骚乱的“始发地”托特纳姆,虽以非洲裔移民为主,但也有相当数量白人、土耳其裔、葡萄牙和少数亚裔移民(主要为东亚和东南亚)居住于此。但不知从何时开始,人们习惯用“ghetto (来自意大利语,在英国主要指犹太区,在美国指黑人区)”“skid row”等带有明显歧视色彩的词汇来统称。我在英国生活多年,对此深有体会:人们在说到“ghetto”或“skid row”的时候,其实表达的意思是“那里都是穷人,并且很不安全”,即使这一区还住着很多白人。

“贫民区”居民由于种族和身份构成复杂,有时警察甚至会当街查验其是否具有合法身份。曾经,我在傍晚和同学去伦敦东部的“印巴区”Brick Lane探访朋友, 路上被巡逻警察拦住核对身份登记卡。那是我在英国生活3年多来第一次也是唯一一次遇到被检查身份。同时被查的也有几个东亚裔人,但主要是黑人。

警察在看到我和同学的身份登记卡的学生身份和所属高校名称后,友善放行。但随后却面目严肃地命令旁边几个黑人小伙子掏身份证,并质问他们的住址。由于警方对待移民“简单粗暴”的态度,使得移民,尤其是非洲裔黑人与以白人为主的警察结怨很深。

“贫民区”的居民就是这样常年生活在政府、管理机关和所谓社会中上阶层异样的目光中。但是地理位置意义上的“种族隔离”为社会带来的伤害要远远小于民众心中的“种族隔离”。移民由于肤色和人种而被孤立,这成为了英国城市普遍存在的现象。

26 年前,这里也曾爆发骚乱

伦敦上一次发生大规模骚乱是在1985年。历史的巧合就在于,26年前,同样是在托特纳姆区,非洲加勒比裔移民妇女Cynthia Jarrett在警察进入她家搜查时受到惊吓,心脏病发丧生。结果引起当地黑人居民的不满,最终酿成大约500名黑人攻击警察、抢劫和纵火,导致一名警察殉职的大规模暴动事件。而黑人妇女被搜查的原因只是由于她的儿子在汽车上被警方发现“其完税凭证存在可疑之处”。据事后统计,约超过220人在此次骚乱中受伤,其中约200人是警察。

被福利“溺爱”的一代

如果说警民冲突和移民问题是此次英国骚乱的导火索,那么随后发生的多城市“全民参与”的打砸抢事件作为其后续发展,着实让全世界吃惊。

长久以来,英国一向以现代文明、美丽安宁著称。二战后,虽然多次参战,但没有一次战争在英国本土进行;2005年后,虽然发生了“国王十字街站爆炸案”等恐怖袭击,但其死伤人数和社会影响都不足以让人怀疑“这是一个远离战火的国度”。再加上,英国人素来给人文明、绅士、稳重、诚实的印象,所以英国在相当长一段时间被认为是世界上最安全的国家之一。但是,此次骚乱,让英国以及全世界反思:这个一直安逸的国家的年轻人,为什么能如此轻易地被煽动?

看看年轻人们在8月6日以来的一周都干了些什么:他们成帮结伙打、砸、抢、烧自己所在社区的商店,他们说笑着,似乎这样的“趁火打劫”是在进行一场愉快的“消遣”;曼彻斯特,一名12岁的白人男孩被镜头拍到从Sainsbury超市偷盗一瓶红酒后跑出,路透社随后又拍到了他受审后羞愧蒙脸走出法庭的照片;伦敦东南部伍里奇,一名据称“家教严格”的15岁男孩趁骚乱抢劫并强奸了一名13岁女孩,由于未成年,警方并未公布他的名字,据《每日电讯》报道,这名少年已被控偷盗、抢劫和强奸罪名;伯明翰,21岁穆斯林男子哈隆·贾汗在保护社区商店不受侵袭的过程中,与另两名同伴一起被骚乱者撞死,BBC报道称其父塔里克·贾汗手持爱子遗像呼吁骚乱者停手……发生的一切,都显示着,这是一场由盲目“凑热闹”到失去理智,最后到疯狂的悲剧。

悲剧为何发生,有人将其归因于:生活过于安逸。

曾经雄厚的经济实力给了英国较完善的福利体系,也造就了近半个世纪英国人“安于现状,依赖社会”的性格。长期安逸的生活造成了年轻人的空虚,以致爱好“盲目凑热闹”。而这一点,我在英国深有感触。

2008年北京奥运会火炬传递至伦敦时,“藏独”分子为阻挡圣火传递,利用各种方式骚扰、抗议、示威。正在英国学习的我,和身边的华人朋友一起,在火炬传递的当天赶往伦敦,加入华人自发组织的“保护圣火”的队伍。

除了“藏独”分子外,人群中那些边喝啤酒边挥舞着煽动标语的英国年轻人,有点让人费解。我当场质问一名来自伦敦近郊萨里郡(属富人聚集区)的20出头的男孩“你为什么要支持‘藏独’分子?”他的回答竟是“我也不知道”。“那你去过西藏吗?了解西藏吗?”我又问。男孩不好意思地笑了,说“都没有”,只是因为“没有其他可做的事”,所以朋友们说好今天“相约”来“干这事”。另外,这件事,还可以让他们“have fun”。

不难看出,摆在英国面前的事实是,出现了“被宠坏的一代”。于是,很多当地媒体将伦敦骚乱的根源,归因为——“英国多年来的教条自由主义培养了这批不明是非、没有文化、为福利所供养、以残暴为时尚的年轻一代。”

就像英国《每日邮报》爆料称,有大量中产阶级甚至是富裕阶级的英国人“趁火打劫”,与所谓的“暴徒”一起乱中作恶。根据报道,伦敦警方罗列了数位被警方控制的中产阶级暴徒,其中包括拥有价值百万房产的公司高管的女儿、17岁的芭蕾舞女学生,家境殷实、刚从大学毕业的24岁女青年,在伦敦小有名气的青年音乐家,甚至还有一名伦敦奥运会形象大使。

BBC援引了首相卡梅伦的话说:事实上“这场骚乱本质是人的行为”。人们所表现出的不同行为正在驱使他们走向对或错。而成百上千的英国人在8月6日以来这一周的所作所为将“心灵的扭曲和道德的完全缺失”暴露在世界面前。

然而,在所有的评价之后,也许还应该补上一句:英国年轻人不明是非的盲目追从是其上一辈在高傲、保守的世界观下教育和引导的恶果。

让伦敦奥运蒙上阴影

失控的年轻人 全球关注的伦敦骚乱,其中多数参与者为年轻人。有人称他们是“被宠坏的一代”。当城市街头变身战区后,英国出动万余人警力维持秩序,上千人被指控。英国首相卡梅伦认为,骚乱是个人社会责任感崩溃的结果。

在骚乱爆发前,英国的安全保障在全球广受好评,而此次骚乱,却“狠狠扇了英国一巴掌”。据英国工商联合会对伦敦的公司进行的一次民意调查显示,83%的公司认为骚乱损坏了伦敦的商业形象。对经济低迷的英国而言,骚乱造成的商业形象受损让商界普遍感到担忧。

路透社报道说,随着骚乱的画面传遍全球,伦敦的形象也受到了致命的损伤,何况它还即将举办明年的奥运会。《每日电讯报》称,此次暴力骚乱让2012年伦敦奥运会蒙上了一层阴影。

2005年7月6日,时任奥委会主席罗格宣布了伦敦申办2012年奥运会成功。伦敦在与巴黎、纽约、马德里、莫斯科等强劲对手的激烈竞争中,用一份“晓之以理、动之以情”的申奥陈述词以微弱优势胜出。虽然反对的声音从申奥提交之日起就在英伦三岛此起彼伏,但公众的担忧主要集中在办奥的巨大花费将给作为纳税人的自己带来巨大负担,鲜有人对安全过多担忧。

但申奥成功仅一天后的7月7日,在英格兰还沉浸在6日的惊喜时,伦敦经历了“9·11”以来最震惊世界的恐怖袭击:阿尔盖特和国王十字街等5地铁站连环爆炸。事件发生后,国际奥委会表态“力挺”伦敦,称爆炸与伦敦申奥无关,相信伦敦在2012会带给世界一场安全的奥运会。

但这之后,伦敦就像被下了魔咒,恐怖袭击、治安事件频出。2007年6月30日,正值温布尔顿网球公开赛期间,我亲历了皮卡迪利广场汽车炸弹的“虚惊”。事发时大量警车将广场包围,我乘坐朋友的汽车在警戒线外与众多公交车、出租车、私家车一起被拦住长达3个半小时才予以通行。大街上不论警察、司机还是行人都面目凝重,充满焦虑,担忧2005年的噩梦会在这座城市再次上演。所幸,这次爆炸被警方及时解决。

今年7月25日,伦敦奥运会倒计时一周年的日子,前奥运选手、伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科在接受中央电视台国际频道记者采访时信誓旦旦地表示:“让我清楚地告诉你:即将到来的伦敦奥运会将完全没有安全威胁!如果你看到或听到任何暂时的不信任,都不要质疑伦敦奥运会将有最高的安全准则。”据英国《卫报》报道,同一天,伦敦奥运会主体育场“伦敦碗”经理格里·汤姆斯也表示了同样的观点:主办团队的全部宗旨是“制造一场安全的盛会”。仅10天后,骚乱发生了,并失控般肆虐蔓延,政府和警方在起初相当长的时间似乎只是作“目瞪口呆状”。

英国《每日邮报》网站体育版8月17日文章表示,骚乱发生后,尽管伦敦奥运的安保问题越发令社会各界堪忧,但塞巴斯蒂安·科依然对奥运安全“充满信心”,虽然在伦敦警方暴露了其在突发事件快速反应和处理中的种种漏洞后人们不知这种“信心”从何而来。但是,作为经历了无数场比赛的运动员和官员,塞巴斯蒂安也承认:骚乱严重破坏了伦敦的国际形象。

或许,我们也宁愿相信,如塞巴斯蒂安所说,伦敦只是与历史上众多体育赛事举办城市一样,为“弘扬体育精神”一次又一次面对安全挑战。伦敦要反思的更多的应该是如何抚慰曾无比高傲的英国人在骚乱中受伤的自信心、和被挫败的对这个城市和这个国家的期望。

申奥的成功曾给萧条许久的伦敦东区无数居民带来新生活的希望,但伦敦果真能实现它给民众所描绘的未来吗?

没人能准确预测。但正如英国首相卡梅伦所说,骚乱为英国鸣起警钟,困扰国家几十年的社会问题最终一次性爆发。他发誓将解决社会中“无秩序、自私”的各种问题,同时整治国家在学校、福利、家庭、教养和社会团体等方面的政策以及社会中“文化、法律和官僚”的问题。

伤口难合 8月8日,伦敦一名青年骑着小木马站在遭纵火的街头。暴力事件令伦敦不少街区一片狼藉。英国首相卡梅伦表示,骚乱事件凸显出英国社会已经“破碎”的现状,而自己政治日程的首要任务就是修补这个“破碎的社会”。

但这并非易事,毕竟,冰冻三尺非一日之寒,一场骚乱的最终爆发,涉及英国多年来经济的衰退、福利制度的圈养、外来移民的冲击、多元文化的社会构建等种种问题。

但愿在骚乱趋于平息后,英国能够找到真正根除病症的良药。而不仅仅像伦敦市长鲍里斯强力宣传的——不要受骚乱事件影响,伦敦是安全的。这样的“安全”,欠公众一个理由。