在战火中成长——彭勃将军的军旅生涯

2011-11-13沈国静编文沙大云缩编胡志明绘画

沈国静/编文 沙大云/缩编 胡志明/绘画

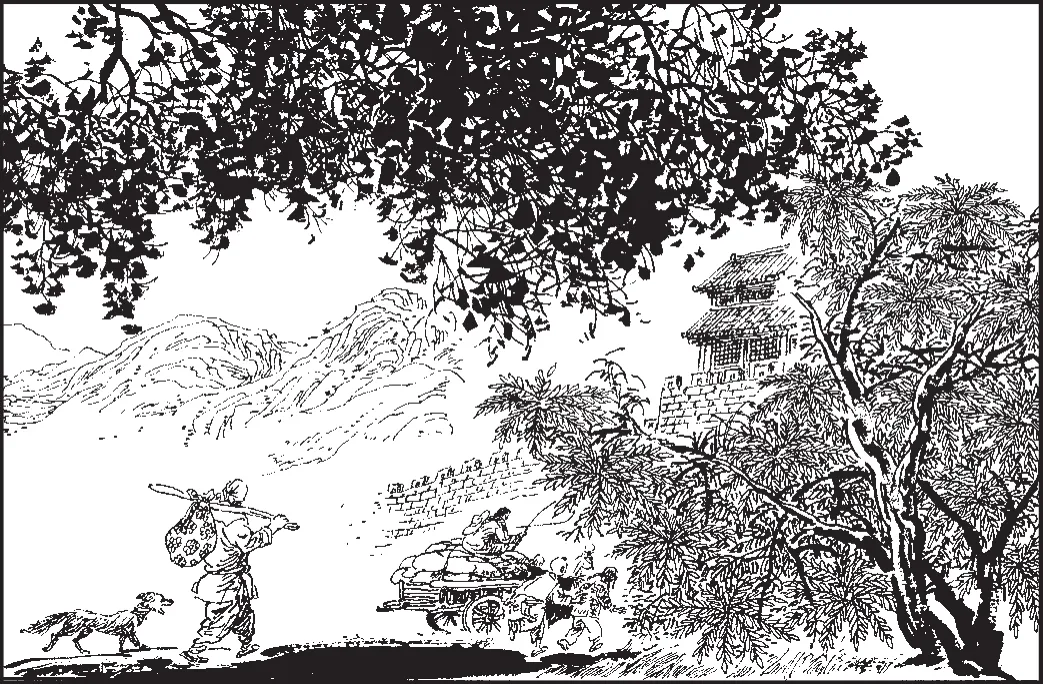

1 山东聊城是一个山青水美的好地方。太平年间,这里的人们过着平静的生活。

2 1921年,在山东聊城莘县一个贫苦的农户家中,一个男婴降生了。父母给他起名叫彭朝栋,后改名彭勃。

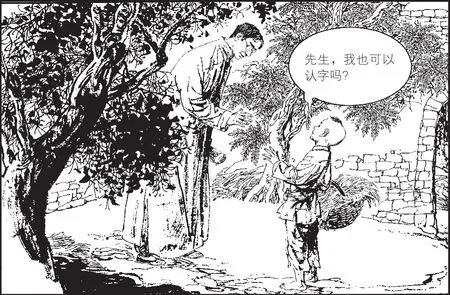

3 为了能认字、看书,他一有空就跑到村里小学张老师的住处。等到他12岁时,父亲才咬牙借钱,将他送入学校。

4 由于家里穷,买不起桌子、凳子,他就整天站着上课。可他很珍惜得之不易的学习机会,没事就向老师讨教,总想多学点东西。

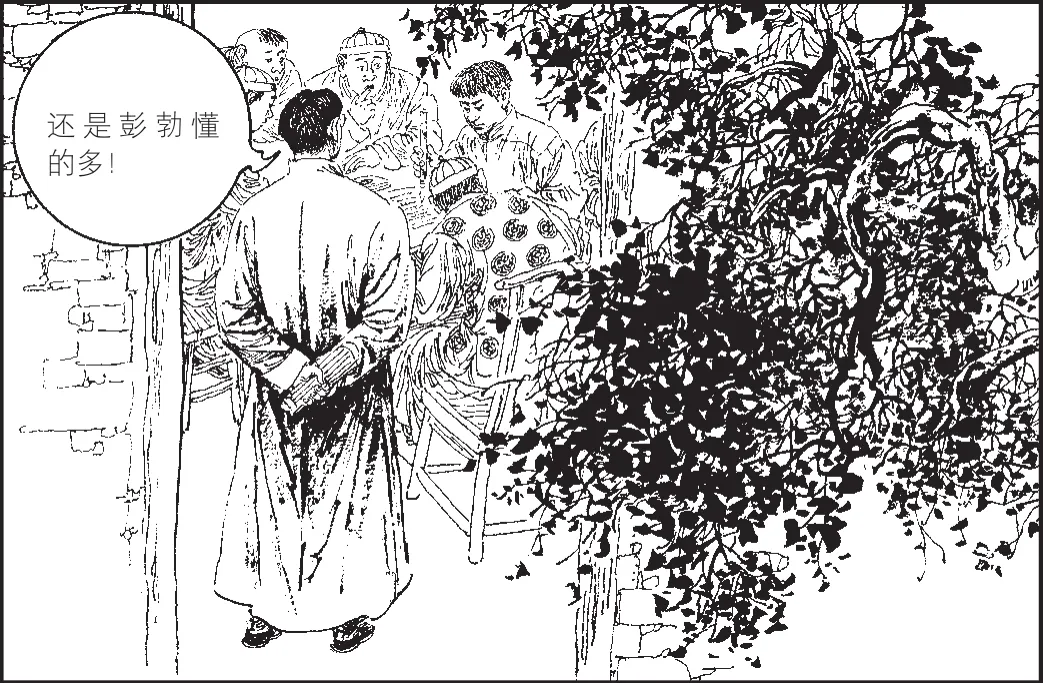

5 张老师是一位中共地下党员,很喜欢勤奋好学的彭勃,经常开导他,有意识多给他一些书读。在老师的悉心指导下,彭勃进步很快,虽然只上了五年学,可掌握的知识却远远超过了其他的孩子。

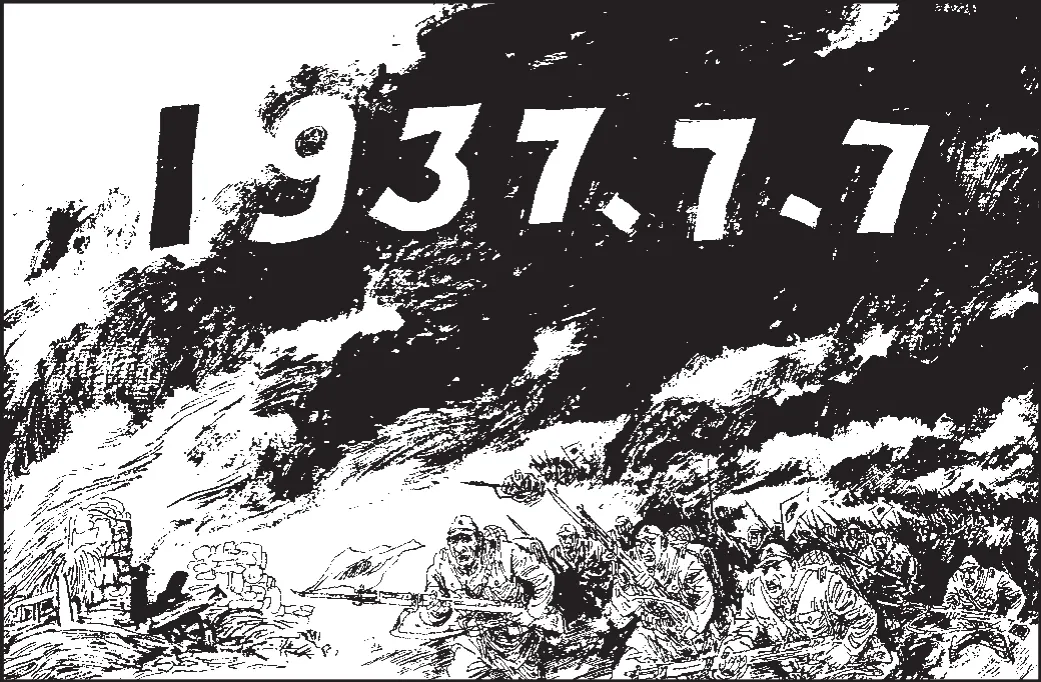

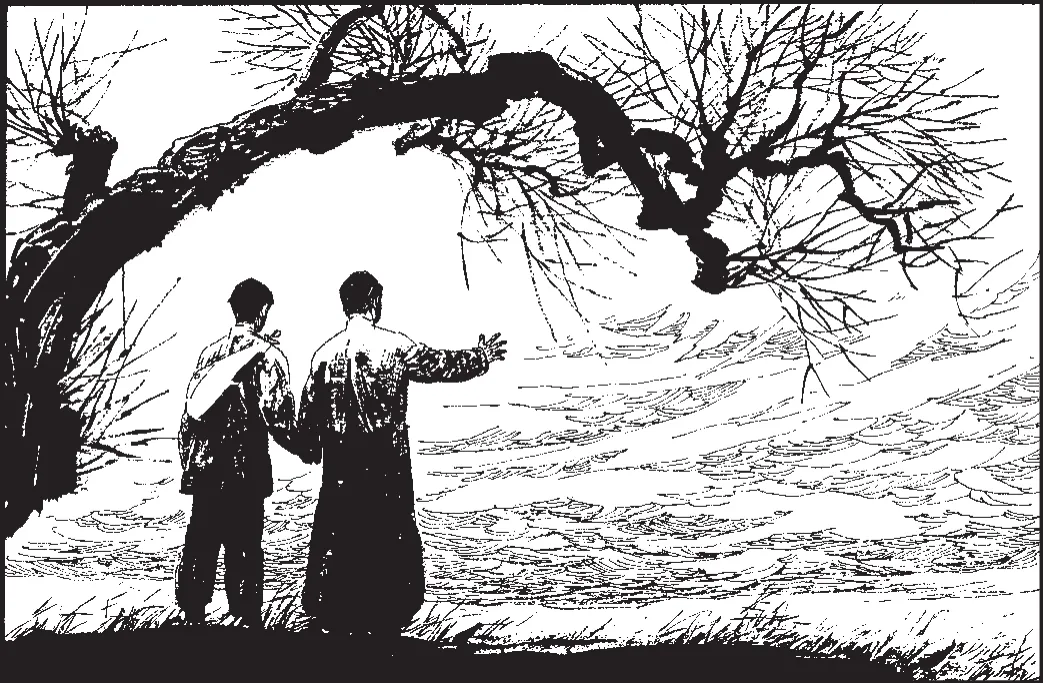

6 艰苦而平静的学习生活没过几年。1937年7月7日,日本悍然发动了卢沟桥事变,蓄谋已久的全面侵华战争爆发了。日军一路烧杀抢掠,如入无人之境,国土大片沦丧。中华民族又一次到了最危险的时刻。

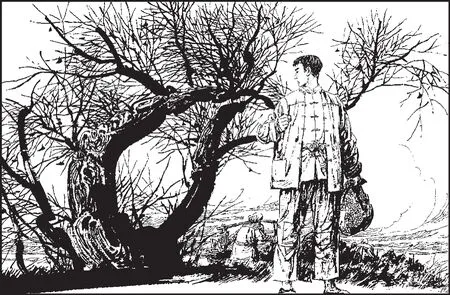

7 战火很快烧到了山东聊城,曾经宁静的村镇,由于日军的入侵,很多人举家逃亡。学上不下去了。1938年初,17岁的彭勃,没有选择逃避,毅然参加了革命。

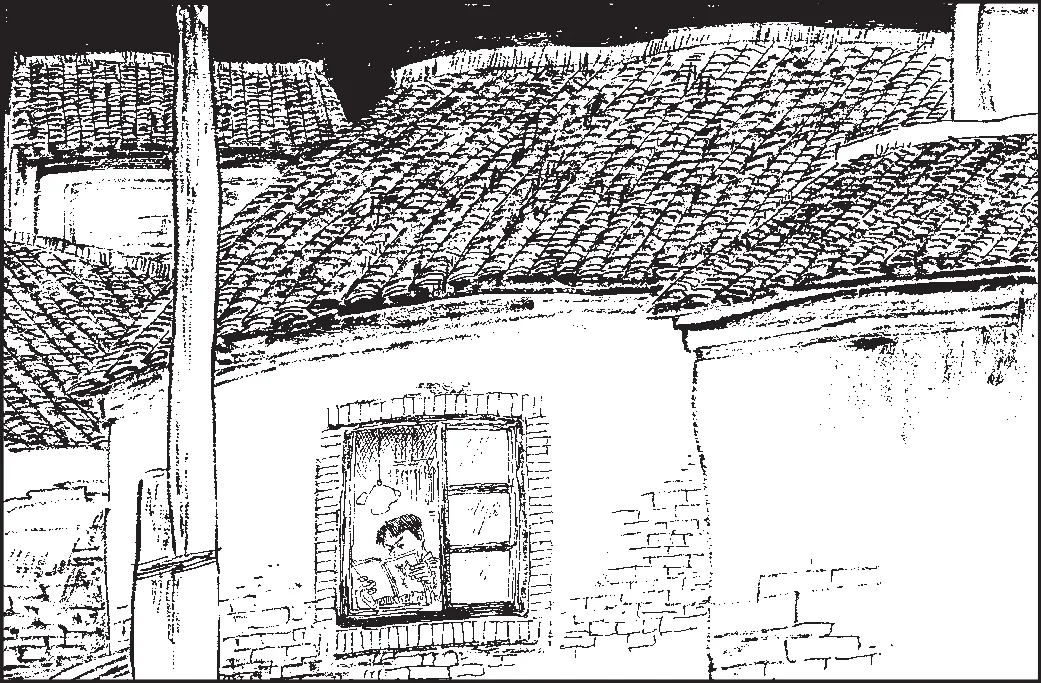

8 在张老师的推荐下,他来到由共产党在聊城创办的《抗战日报》当起了排字工人。为了做好工作,他一边排字,一边不忘学文化。夜幕下,人们都睡了,但彭勃还在看书学习。

9 每天排铅字之前,他都会把要排的文章认真读一遍,然后再排字,从未出过错。排字工作之余,他向报社的编辑了解时事,学习共产党的抗日方针、政策。

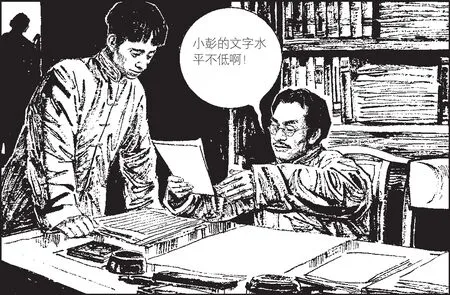

10 不久,报社负责人发现彭勃识字多,而且写得一手好字,就安排他做校对和抄写的工作。在新的岗位,接触了更多“笔杆子”,彭勃的思想理论水平有了快步提升。短短的几个月,新的岗位对彭勃的抗日爱国思想及严谨作风的形成产生了重要影响。在社长的介绍下,彭勃加入了共青团组织。

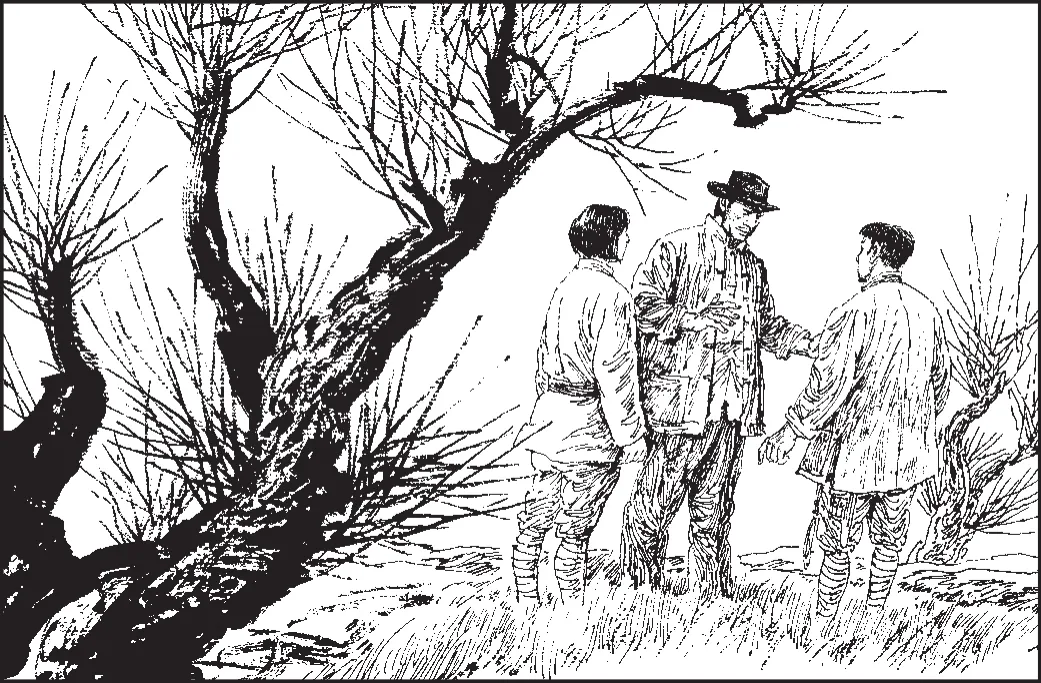

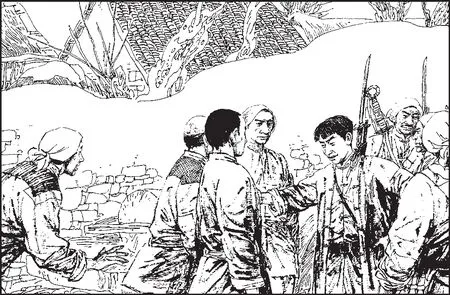

11 1938年秋,日军发动对聊城地区的进攻,报社遭到攻击,被迫解散了。彭勃和路默华被党组织派到家乡组建游击队。

12 面对日军肆无忌惮的烧杀抢掠,彭勃坚定了组织一支抗日游击队的决心。在当地中共地下党的帮助下,他加快了准备工作。

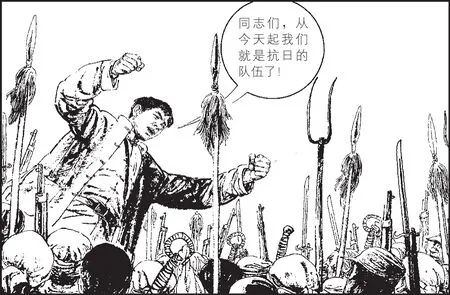

13 当时的聊城一带,有很多被日本人打散的国民党军队的士兵,他们找不到大部队又一时无法回到家乡,于是,彭勃把他们动员接收过来,成立了一支有100多人和拥有20多支长短枪的游击队。彭勃由于文化水平高,被推选为范冠朝(范县、冠县、朝城)游击队长。

14 党组织交给游击队的任务有三:一是成为战斗队,打击敌人;二是成为抗日的宣传队,发动群众团结抗战;三是成为工作队,组织抗日的民主政府,保证人民的安全生产。

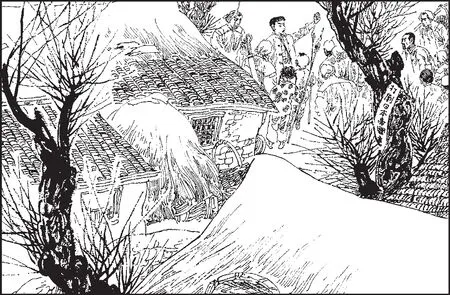

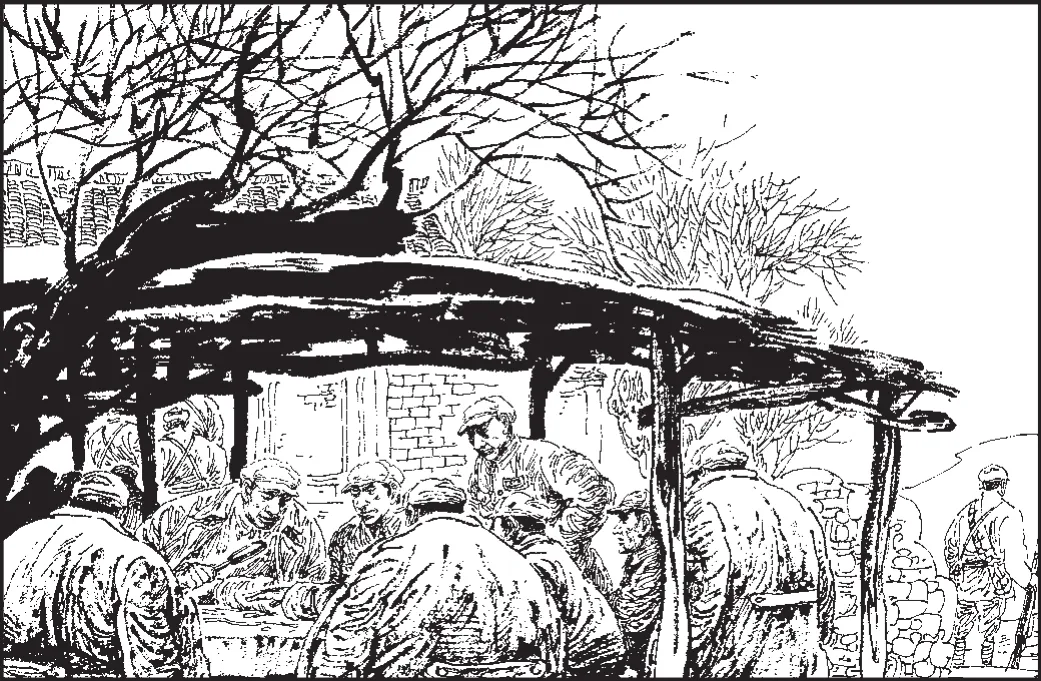

15 每到一个村,彭勃都将群众组织起来宣传抗日,动员青年人参加游击队,并在村中组织民兵、妇女会、儿童团,将抗日活动搞得有声有色。

16 游击队得到广大群众的支持,有志青年踊跃参加,队伍逐步壮大起来,成为一支重要的抗日力量。

17 游击队的影响不断扩大,彭勃成为日伪军抓捕的重点对象。为了安全,他正式改名为彭勃。经过游击队的历练,彭勃的斗争经验不断丰富,军事素养得到提高。

18 1939年,在路默花等人的介绍下,彭勃光荣地加入了中国共产党,更加坚定了革命信念。

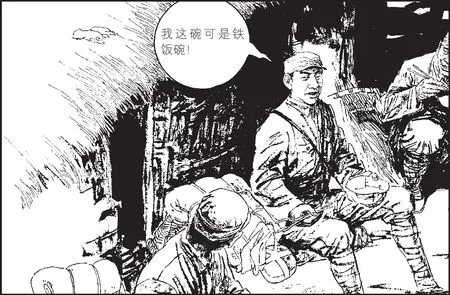

19 1943年夏天,彭勃被派往林县开辟工作,并参加林县战役。战役结束后,由于工作需要,彭勃调任太行八分区政治部组织科工作。

20 在政治部,除了打仗、发动群众,还要生产自救。当时,部队面临的困难很多,吃穿都成问题。战士们行军都要背负粮食,另外每人每日要挖野菜,交野菜5斤。一日三餐都是小米加野菜。

21 每人所有家当就是一个背包,夜晚就睡在干草窝里。平时,没有肥皂洗衣服,就用泡过草灰的水洗。很多人连吃饭的碗筷也没有。彭勃的碗是花1角5分钱请人用铁片子焊的,筷子就用山上的树条子。

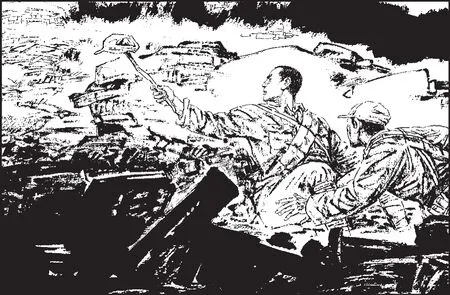

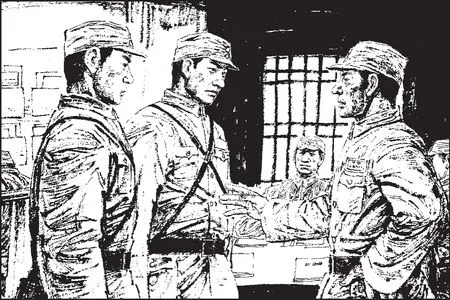

22 1946年,为了配合吕梁战役,67团奉命于12月5日对垣曲守敌发起攻击。彭勃把焦五保和几个战士骨干召到一起,研究敌情试探敌人的火力点。

23 焦五保按计实施。隐蔽在土包内的敌人,误认为是攻击部队抵近,慌忙对着军帽射击。射击的火花,暴露了敌人伪装成土包的暗堡。

24 焦五保在小组的掩护下,将手榴弹投进暗堡内。全连很快解决了碉堡内的敌人,活捉了两名敌人,扫清了纵深战斗的障碍,获得了垣曲战斗的辉煌胜利。

25 垣曲战斗讲评时,焦五保的“三大互助”的开展,对彭勃触动很深,启迪很大。彭勃立即将焦五保的做法及九连的实践,总结成“焦五保的工作方法”即“三大互助”的经验,首先在三营普及推广。

26 1946年底以后,攻坚作战越来越多,这对部队的战术技术提出了更高的要求。彭勃加大了在连队开展如何使“三大互助”能在战斗中有更大的发展与提高的实践。

27 经过细心琢磨,彭勃决定首先在焦五保的九班开展以解放战士为小教员的群众练兵方法。他选军事技术精、思想作风好的解放战士任小教员,讲解新式武器的性能,以切身体会说明“洋灰碉”的致命弱点。这一方法在连、营、团铺开后,技术互助的内容更加丰富、充实,很多解放战士迅速上升为骨干。

28 “三大互助”的发展,把当时部队中老骨干、翻身农民战士、解放战士三种成分合成一体,形成了无坚不摧的整体战斗力。彭勃将“焦五保互助组”做法、经验总结上报,得到了太岳军区的充分肯定,很快在太岳军区全面推广。

29 彭勃总结的互助法为当时巩固和提高部队战斗力这个迫切需要解决的问题,找到了最好的、比较简单易行的组织形式和工作方法,在当时及以后很长时间内对促进部队建设,提高部队战斗力,作出了显著的贡献。此后,“焦五保运动”在全军轰轰烈烈地展开了。

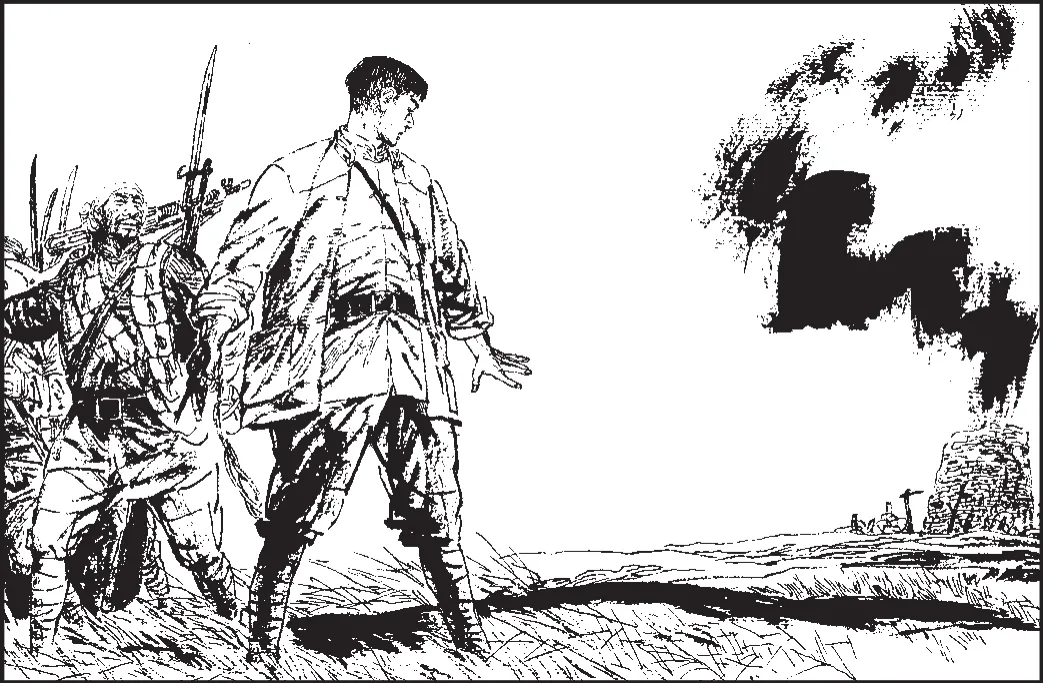

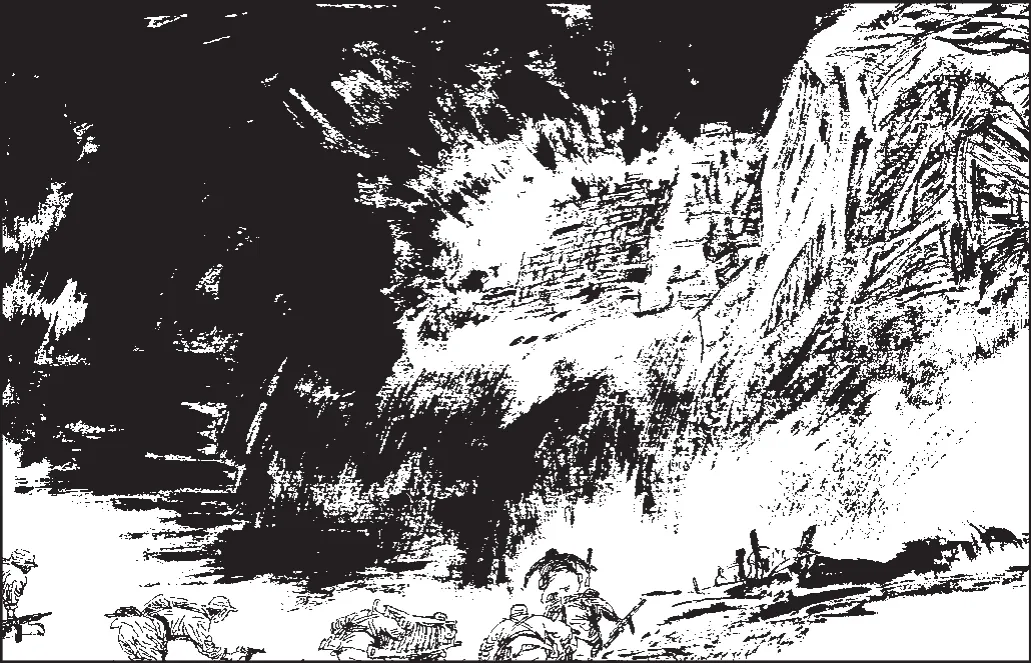

30 1947年3月,国民党第一战区胡宗南部集中兵力进攻陕甘宁解放区,晋南地区守备兵力薄弱。为保卫陕甘宁边区和党中央,中共中央军委指示晋冀鲁豫野战军第四纵队及太岳军区三个独立旅转入战略性反攻。

31 乡宁县城坐落在南北两面山之间,地势险要。抗战初期,阎锡山曾在这里躲战避难好几年,曾驱使部队和民工把县城周围山头全部削成断崖,并在崖顶构筑二百多个堡垒工事,既能独立固守,又可相互支援,易守难攻,是山西的战略要地。要解放晋西,必须先解放乡宁城。

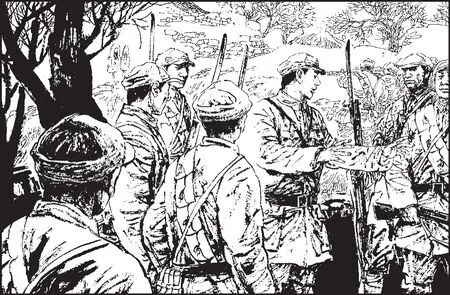

325月17日,五团团长康烈功在团部召开军事会议,部署战斗计划,命令三营营长周殊山、营教导员彭勃组建突击队,作为解放乡宁的先锋。

33 此时乡宁县城的国民党部队还未有丝毫察觉。周殊山和彭勃带领八连对乡宁城进行了突袭,如天降神兵。守城的敌人毫无准备,被打了个措手不及,仓皇退缩到印台山1160高地。

34 部队乘胜追击,一鼓作气追到印台山下。印台山山顶构筑的碉堡号称“好汉堡”,封锁着通往乡宁城的道路。阎锡山的部队狂妄地把这里称为“死亡地段”。周营长讲:“我就不信邪,我们一定要把这死亡地段拿下!”

35 八连连长郑崇仁率领一排,趁着皎皎月色,乘敌不备,扛着木梯,冲过城堡一端的桥头,沿着陡壁到达预定攻击地点。

36 周珠山和彭勃带领的二排和三排被敌人的火力压在“死亡地带”,无法继续冲过桥头,如果再拖延下去,所有的人都会牺牲在这里。

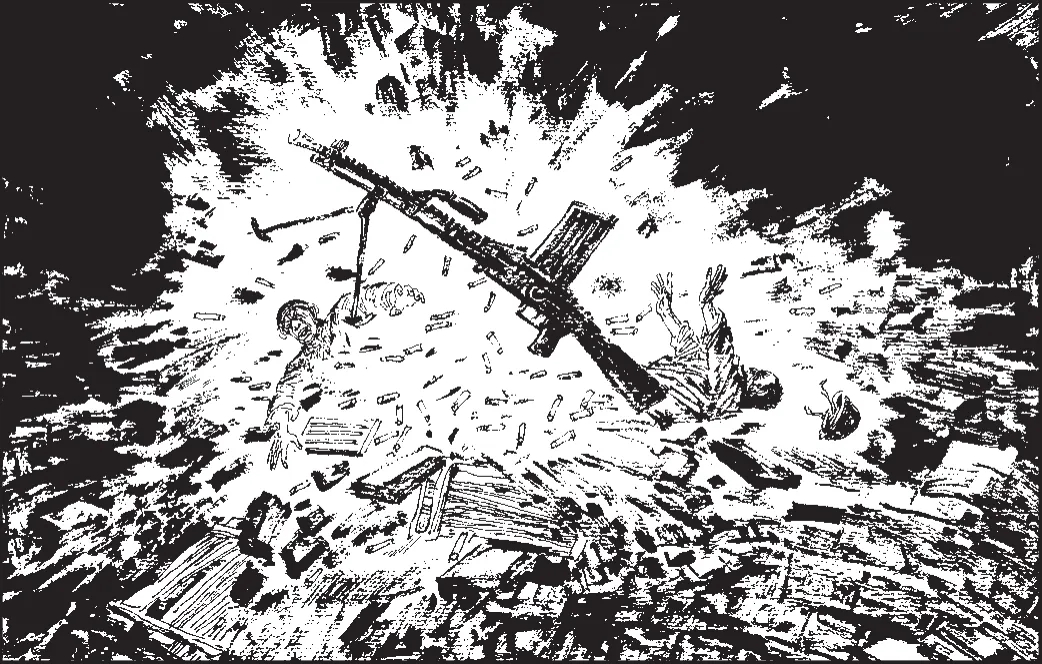

37 敌人的火力越来越猛。在这生死存亡的关键时刻,后续的团部开始了行动。团部的山炮向碉堡开火,一发炮弹击中碉堡上端,机枪顿时成了哑巴。

38 趁此间隙,营长、教导员带领二排、三排冲过了桥头。当敌人的碉堡再次喷吐火舌时,八连已全部到达陡壁下。

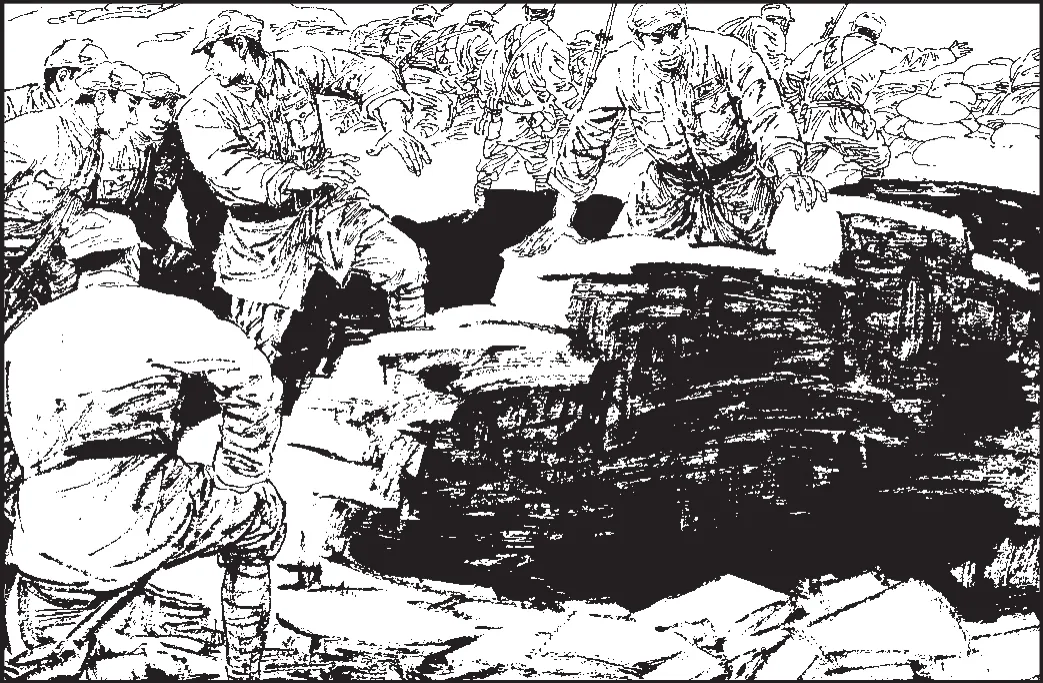

39 八连集结在印台山陡峭崖壁下,为爬上崖顶,开始竖立自制的二十多米的木梯。崖壁太高了,木梯又太重,一时无法竖起。

40 一排长王守清指挥战士继续把木梯竖好,班长王保同率先登上梯子向上冲,但仍够不到崖顶。

41 这时,敌人雨点般地向下扔手榴弹,八连伤亡近半。情况非常危急,如果不在天亮前冲上去,天一亮,部队伤亡会更大。

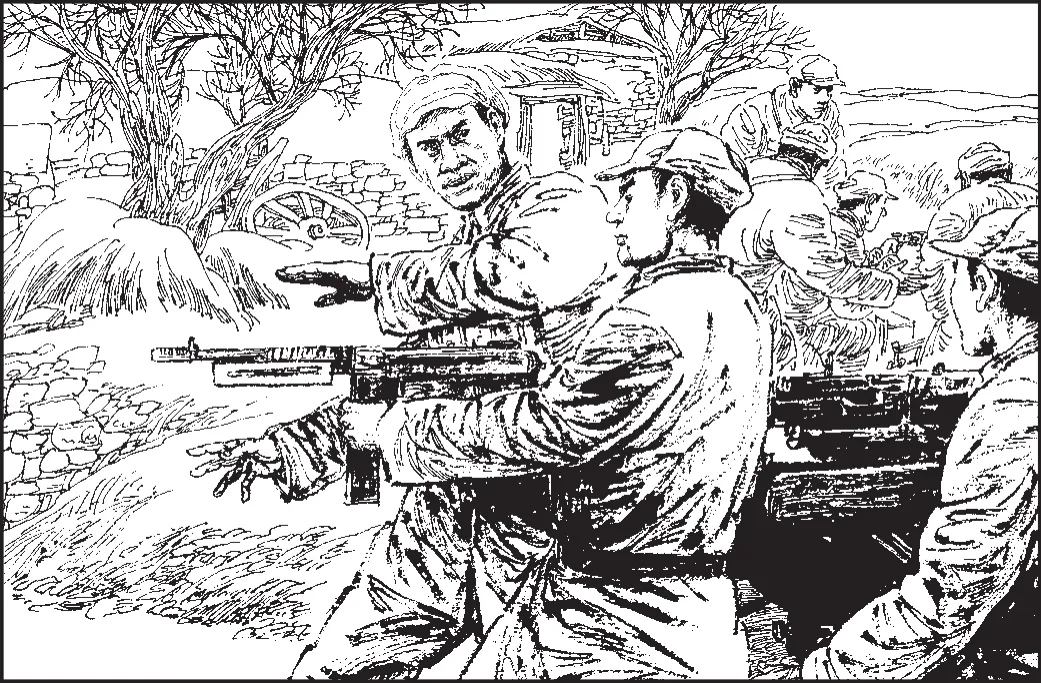

42 彭勃急中生智,当即命令连长郑崇仁,一面组织投弹手向崖顶投弹,一面组织突击队采取木梯上再加人梯,一个个往上爬。

43 这时友邻部队也攻占了南山高地。北山的敌人闻讯失魂落魄,他们万万没有想到解放军会从南北两山同时进攻。

44 四班打得只剩下1个人,又参加到五班继续战斗。八连打得也只剩12个人。这时,七连已经跟替上来,彭勃带领八连剩下的12个人继续和七连一起冲锋前进。

45 在七连、八连官兵的英勇突击下,敌人的阵地终于被撕开突破口。后续部队迅速突进,激烈的枪声、喊声、杀声响成一片,战斗一直进行到天亮,终于全歼印台山守敌。

46 站在印台山上,彭勃内心又激动又难过。激动的是终于打胜了,难过的是又有几十名战士牺牲在战场。

47 拿下印台山,乡宁城守敌失去了屏障。友邻部队直插城内,敌人惊慌失措,有的弃城而逃,有的乖乖投降。这场战役共俘敌官兵3450人,成功解放了乡宁。八连被太岳军区命名为“钢铁好八连”,彭勃及连长郑崇仁被评为“一等功臣”。

48 在之后的十多年中,彭勃和千千万万军人经历了无数次生死考验,为新中国的建立立下了汗马功劳,成为在战火中成长起来的一代共和国将军。