高3618块火驱举升工艺配套及应用

2011-11-09赵云峰

赵云峰

(中国石油辽河油田公司高升采油厂,辽宁盘锦 124125)

高3618块火驱举升工艺配套及应用

赵云峰

(中国石油辽河油田公司高升采油厂,辽宁盘锦 124125)

高3618块位于高升油田高二、三区的东北部,属深层巨厚稠油油藏,为提高区块的整体开发效果,2008年开展了火驱先导试验,试验过程中逐渐暴露出掺油困难、泵效降低等举升问题,制约了火驱试验的顺利进行,为此,针对性地开展了相关技术的试验与应用,形成了以双柱塞过泵掺油为主,以泵下油管电磁加热为辅的掺油配套工艺及双级复合气锚分离技术的防气配套工艺,为火驱试验的成功提供了保障。

稠油油藏;火驱开发;举升工艺;高升油田

高3618块位于高升油田高二、三区的东北部,属深层巨厚稠油油藏,主要开发层系为沙河街组莲花油层,是高升油田主要稠油区块之一,1987年投入蒸汽吞吐开发,目前已进入吞吐末期,地层压力由原始的18.4 MPa降至2~3 MPa,平均单井日产油1.1 t、吞吐油汽比0.25、采油速度0.4%,回采水率27.6%,继续吞吐开发效果差,开发方式亟需转换。火驱开发具有驱油效率高、采收率高、有效利用油层存水等优点,2008年5月在高3618块开展了火驱先导试验。随着火驱试验的进一步推进,火驱开发逐渐呈现良好态势,但生产中也暴露出一些问题,制约了火驱试验的顺利进行,为此开展了火驱配套工艺技术的试验与应用。

1 火驱试验暴露的主要举升问题

火驱试验井组位于高3618块中部,动用含油面积0.205 km2,石油地质储量188.2×104t,试验目的层为L5+L6砂体。2008年5月按照行列井网干式正向燃烧开始注气,目前有注气井10口,观察井7口,一线井20口,日注气15.5×104Nm3,注气压力0.9~6.1 MPa;一线油井日产液131.7 t,日产油45.6 t,综合含水65.4%,日产气6.7×104Nm3。从目前生产情况看,高3618块火驱先导性试验收到了较好效果,但在举升方面仍然暴露出一些问题,制约了区块的高效开发,具体表现在以下几个方面:

1.1 油套环空掺油困难,掺油比增加,油井负荷增大

因井组产气量大幅增加,掺入的稀油部分被带入气系统,导致掺入井底稀油量大大减少,油井表现出油稠泵漏或卡井,虽然采取了加大掺油比的措施,但油稠问题仍然存在。平均掺油比由驱前的0.48增加至1.14,但一二线油井仍存在油稠井16口,占开井数总的47.1%。

1.2 入泵气体无法及时排出,油井泵效大大降低

随着油井产气量的增加,进入泵气体也逐渐增多,导致入泵液体减少,泵效降低,油井产量大幅波动,严重时甚至发生“气锁”。虽然采取套管气外排措施,但效果并不明显,一二线油井仍有12口存在气影响,占开井数总的35.3%。

2 举升工艺的试验与配套技术[1-4]

2.1 掺油配套工艺

2.1.1现场试验情况

现场共试验了6项举升配套工艺,这些工艺存在的情况如下:

(1)螺杆泵过泵掺油工艺:抽油杆和转子频繁断脱,要求井供液充足。

(2)空心杆泵上掺油工艺:原油入泵问题未得到解决,掺油压力高且空心杆洗杆频繁。

(3)空心杆电缆加热工艺:原油入泵问题未得到求,不能进行原油性质全分析。

(4)泵下油管电磁加热工艺:能够满足生产需求,方便原油性质全分析;运行成本高。

(5)空心泵过泵掺油工艺:能够满足生产需求,使用寿命短,不能进行原油性质全分析。

(6)双柱塞泵过泵掺油工艺:能够满足生产需解决,同时耗电量大、运行成本高。

综合考虑掺油问题和火驱监测两方面,最终确定了“以双柱塞泵过泵掺油为主,以泵下油管电磁加热为辅”的掺油配套工艺。

2.1.2双柱塞泵过泵掺油工艺

主要由地面部分和井下部分组成,地面部分包括高压掺液胶管、空心光杆三通和胶管支架,井下部分包括空心杆、华东掺油泵、抽油泵和分流接头。稀油依次流经高压掺液胶管、光杆三通、空心杆、掺油泵内筒和分流接头后,进入油套环空与井底原油混合,混合后原油依次经过抽油泵和掺油泵外筒进入油管。

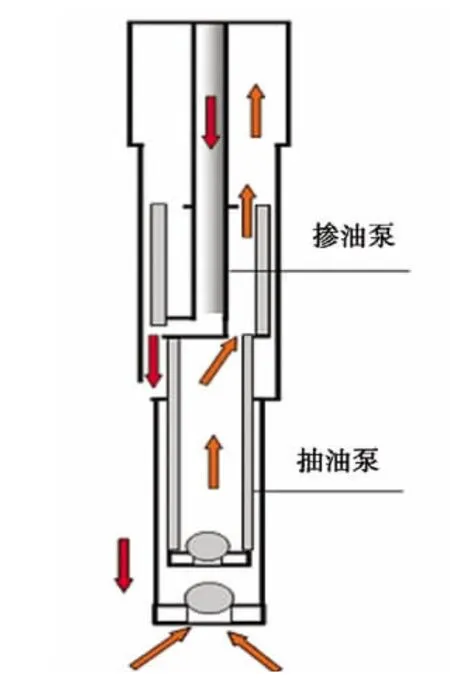

(1)双柱塞泵工作原理:上冲程空心杆带动掺油泵外筒、抽油泵柱塞上行,掺油孔由掺油泵的柱塞与外筒构成全程密封,游动阀关闭,固定阀打开,井下原油进入抽油泵内,馆内原有举升到地面;下冲程空心杆带动掺油泵外筒,抽油泵柱塞下行,抽油泵固定阀关闭,游动阀打开,泵内液体进入油管内(图1)。

图1 双柱塞泵结构示意图

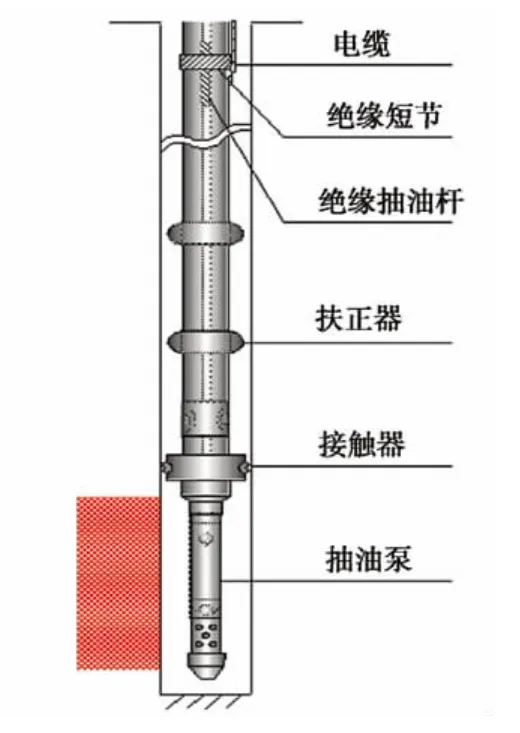

图2 油管电加热示意图

(2)双柱塞泵优点:可实现空心杆泵下掺液,使原油在入泵前与稀油充分混合,黏度大幅降低,保证了原油的顺利入泵和举升;利用双泵两个活塞之间的面积差,在抽油泵下行程时,产生液力反馈作用,使下部抽油杆始终承受拉力,减少抽油杆弯曲,增加抽油泵的有效冲程,提高泵效;与空心泵比,固定阀、游动阀恢复为球阀,密封面由曲线密封改为面密封,提高了阀的使用。

2.1.3泵下油管电磁加热工艺

(1)油管电磁加热工作原理:油套电磁加热系统由地面和地下两部分组成,包括控制柜、电缆、油管绝缘短节、油管扶正器、接触器、绝缘抽油杆。电能由地面电缆经井口密封器连接到井下电缆,再经油管下部的油套接触器与套管连通,形成了一个完整的回路。油管本身具有阻抗,当交流电流流过油管时,会产生涡流,油管发热,将电能转化为热能,直接加热井内的流体(图2)。

(2)油管电磁加热工艺优化:高3618块原油为稠油,50℃脱气原油粘度在809.9~17798.9 mPa·s,平均为3876.4 mPa·s,常规油管电磁加热工艺无法解决稠油入泵问题,对此将接触器调整到抽油泵以下,电流经过油管、抽油泵、接触器和套管构成一个完整的回路,实现对入泵前原油的加热。

2.2 防气配套工艺

2.2.1现场试验情况

共试验4项防气配套工艺,各工艺情况如下。(1)空心泵防气技术:具有一定效果,但对高产气井适应差,适合与掺油工艺配套。

(2)环阀泵防气技术:游动阀与柱塞间间隙过小,易发生堵塞,无法保证正常生产。

(3)螺杆泵防气技术:抽油杆和转子频繁断脱,要求井供液充足,无法正常生产。

(4)双级复合气锚:专门设计,分离效果好,适合与掺油工艺配套。

结合生产实际,最终确定了“双级复合气锚气液分离技术”的防气配套工艺。

2.2.2双级复合式气锚工艺

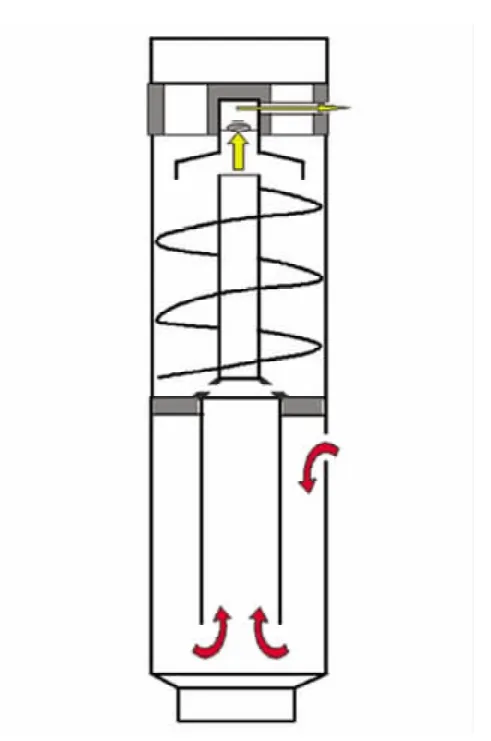

(1)气锚工作原理:为了提高气液分离效果,将重力式和离心式气锚进行了有机组合,气锚结构为离心沉降复合式结构,细分为沉降结构和离心结构,沉降结构在下,离心结构在上,液体和气体进泵前先进行沉降分离,然后再进行离心分离,液体从螺旋道底部经离心分离到螺旋道顶部时,将底部最边缘的φ0.4 mm的气泡聚集到螺旋道的中心,大量聚集到螺旋道中心的气体经收气帽和空心单流阀进入油套环空,通过套管放气进入地面出油干线,在螺旋道边缘被分离含气较少的液体被抽油泵抽到地面(图3)。

(2)气锚的优化设计:为了提高气锚对高3618块火驱的适应性,对气锚的结构和性能参数进行了优化设计。结合高3618块火驱试验井的生产实际,设计出复合气锚的相关参数为:重力分离段:长度2 m,最大外径φ95 mm,中心管内径φ50.8 mm,外径60.3 mm;螺旋分离段:长度2.2 m,螺旋片外径(工作筒内径)76 mm;螺旋片内径(中心杆外径)25 mm;螺旋分离高度2.07 m;气锚总长5 m;处理气量小于12 000 m3/d;处理气泡直径大于0.1 cm;

图3 复合气锚示意图

一般情况下,气锚的单流阀球由尼龙材料制成,不能适应高温环境,考虑到火驱生产井井底温度会升高,选用合金钢材料制作单流阀球,该单流阀球为空心球,密度1.2 g/cm3,表面硬度达到 HRC35。

3 应用效果分析

3.1 整体效果分析

截至2010年9月,高3618块共实施举升配套工艺3项26井次,其中双柱塞泵11井次,泵下油管电磁加热3井次,双级复合气锚12井次,措施有效率88.5%,累计增油4260.9 t,节约稀油1023.7 t。措施后一二线油井中,掺油困难井由16口降至3口,气影响泵效井由12口降至2口,掺油困难和气影响问题得到了有效地解决。火驱一线井,驱前日产液78.7 t,日产油24.7 t,含水68.7%;目前日产液131.7 t,日产油45.8 t,含水65.4%。

3.2 典型井介绍

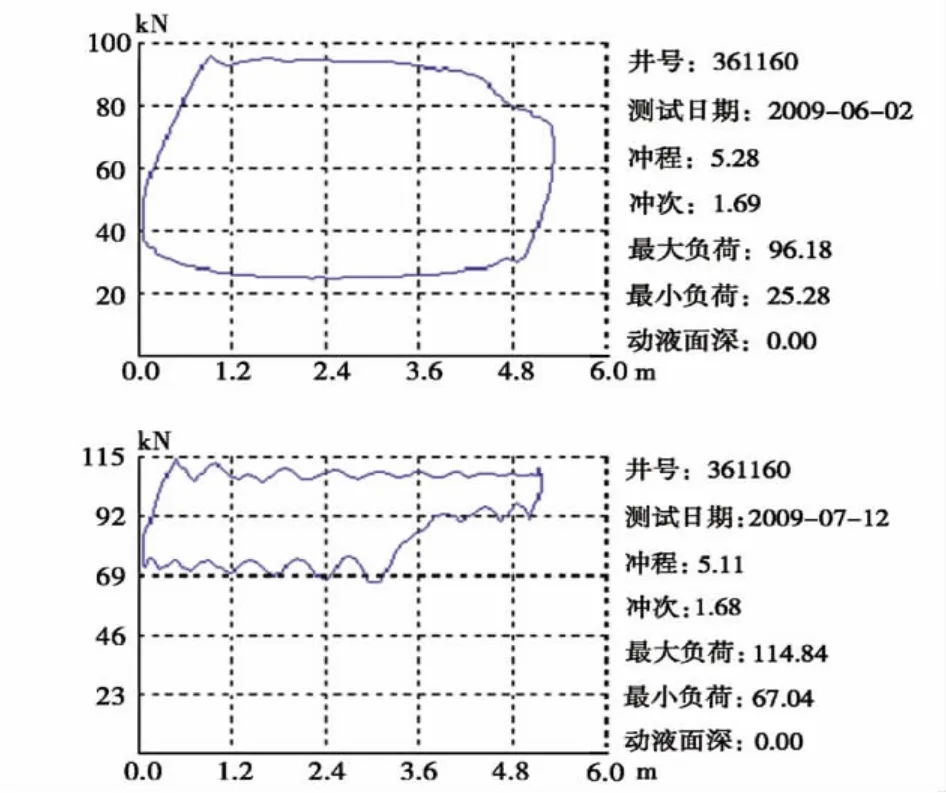

高361160井于2009年6月实施双柱塞泵过泵掺油工艺,日产油由3.8 t增至5.2 t,累增油168 t;日掺油由4.6 t降至4 t,累节稀油72 t;掺油比由1.21降至0.83,油井油稠状况得到改善,油井负荷差由71 k N降为47 k N(图4)。

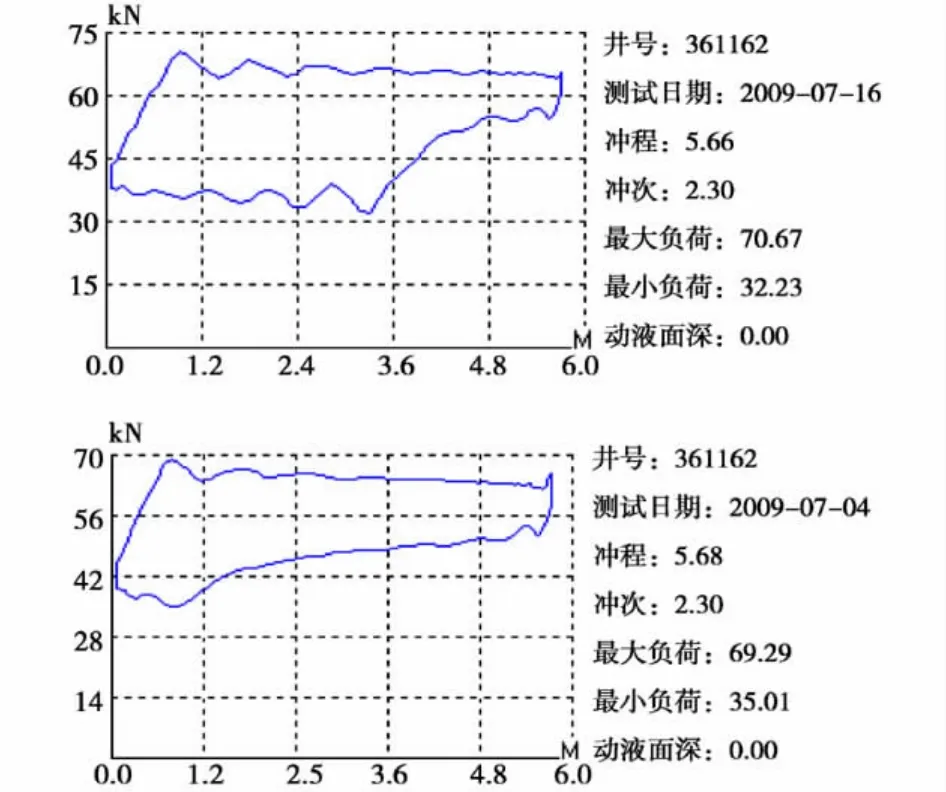

高361162井于2009年5月实施双级复合气锚,在油井产气量逐渐上升的情况下,日产液由4.7 t增至7.8 t;日产油由1.5 t增至3.5 t;泵效由17.4%增至28.9%;功图显示气影响明显减轻(图5)。

4 结论

(1)高3618块的火驱举升配套工艺解决了高产气井掺油困难和泵效降低的问题,保证了油井的正常生产,为火驱试验的顺利进行提供了支持。

图4 高361160空心泵过泵掺油措施前后功图对比

图5 双级复合式气锚措施前后功图对比

(2)该项技术是在全面分析、大量试验的情况下产生,具有广泛的适用性,可对其它类似区块火烧试验提供借鉴。

(3)从设计原理看,双柱塞泵+复合式气锚的一体化举升工艺管柱,不仅适用于火驱油井,也适合于其它所有高产气井。

TE355

A

1673-8217(2011)06-0112-03

2011-06-02

赵云峰,工程师,1980年生,2003年毕业于大庆石油学院石油工程专业,现从事油田开采方面的研究工作。

[1] 仲志红.集油管线集肤效应电伴热技术[J].油气田地面工程,2003,(9):26-28.

[2] 申劲.空心抽油杆技术水平评价[J].石油机械,1994,(6):53-55.

[3] 周继德.防气泵与气锚概述[J].石油机械,1993,(4):43-46.

[4] 李生莉.井下复合式气锚的研制与应用[J].河南石油,2005,(6):62-63.编辑:李金华