河南省县域城乡一体化建设研究

——以济源市为例

2011-11-01河南省城市规划设计研究总院牛艳华黄向球

河南省城市规划设计研究总院 牛艳华 黄向球

河南省县域城乡一体化建设研究

——以济源市为例

河南省城市规划设计研究总院 牛艳华 黄向球

随着工业化、城镇化进程的不断深入,我国的城乡关系已进入“城市反哺农村、工业反哺农业”的新阶段,如何突破城乡二元结构,建立以工促农、以城带乡长效机制,成为区域发展的核心任务。县域作为联系中心城市与农村区域的重要节点,其城乡一体化建设对整个区域的经济发展和社会稳定将起到关键作用。

河南省现辖109个县级行政单元,2009年县域人口占全省总人口的82.49%,经济总额占全省GDP的72.46%。然而,多数县域目前仍处于城乡一体化初级阶段,农业人口比重大,工业基础相对薄弱,第三产业不发达,城乡面貌差距大,尚未建立城乡平等、统筹协调的互动机制。本文,笔者以河南省城乡一体化进程较快的直辖县级市——济源市为例,通过对其城乡一体化模式、动力及实施路径的探讨、总结,为河南省其他县域城乡一体化建设提供借鉴。

一、济源市城乡一体化发展现状

自2005年被确定为河南省7个城乡一体化试点市之一以来,济源市先后推出了一系列促进城乡统筹发展的政策措施,取得了明显成效。

1.城乡收入差距逐步缩小。济源市城乡居民人均可支配收入比从2005年的2.32倍缩小至2009年的2.21倍;农村居民消费结构日趋合理,2009年农村居民消费性支出占总支出的53.04%,生活消费支出比重不断上升,凸显出农村居民在收入增加后更注重生活品质的改善。

2.农村基础设施环境明显改善。截至2009年,济源市农村居民点“村村通”工程基本落实;实现集中供水行政村429个,多个镇区实现了集中供气;各镇均建设了垃圾集运、中转站,建立了“村收集、镇运输、市处理”的生活垃圾处理模式。

3.公共服务体系日趋完善。济源市教育资源不断优化,农村中小学全部配备了远程教育设备;综合文化站、体育健身场地等公共服务设施基本满足了农村居民的文化娱乐需求;农村医疗卫生条件有较大改善,农村居民就医有了充分保障;率先建立起覆盖城乡的社会养老保障机制,基本实现了城乡居民老有所养。

二、县域城乡一体化的模式选择

1.县域城乡一体化的基本模式。从国内外实践来看,由于受城乡关系变迁复杂性因素的影响,城乡一体化过程呈现多样化趋势,典型发展模式主要有以下3种。第一种是中心城市带动近郊城镇模式。在这种模式中,中心城市处于主导地位。当城市规模实力发展到一定阶段后,其辐射能力不断增强,城市优质要素资源、公共服务逐步向近郊区域延伸,形成正溢出效应。这种溢出效应可以通过城乡间的经济联系实现,也可以受人为制度安排影响。第二种是小城镇内生成长模式。这种模式以小城镇为主导。位于中心城市之间交通走廊地带的小城镇,由于具有自然禀赋、区位条件等比较优势,既能接受城际间资源要素流动带来的溢出效应,又在土地、劳动力等方面占有成本优势,能够集聚较强的内生发展动力并通过发展特色经济快速兴盛,从而带动农村地区发展形态的转变。第三种是城乡复合体发展模式。这是一种城乡协同发展模式,即突破城市与乡村的边界,甚至跨越县域或市域行政界限,发挥区域内城市和乡村各自的优势,实现错位发展、互补融合。同时,相邻的多个中心城市高效联动,辐射带动更大区域的城乡区间,从而带动整个区域城乡共同发展,实现区域发展水平的协同提升。

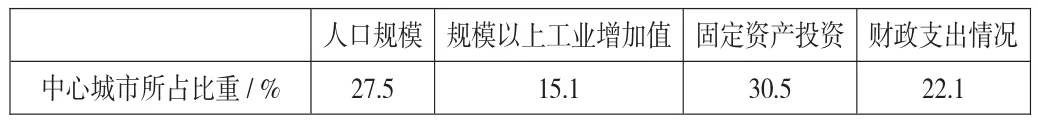

2.济源市城乡一体化的模式选择。从济源市城乡社会经济现状来看,一方面,中心城市首位度不高(表1),对周边镇区的辐射带动能力有限。目前,济源市中心城区人口规模仅为28万人,总体经济实力不强,在市域经济规模中所占比重不高,并且综合服务功能较弱,层次偏低。因此,单靠中心城市带动区域城乡一体化发展的模式对于济源市而言并不现实。另一方面,济源市域地形复杂,山区面积占68%,丘陵区面积占20%,平原区面积约占12%,不同区域在资源禀赋、产业基础、基础设施建设等方面均存在较大差异,其中山区乡镇的经济发展水平、基础设施及公共服务设施建设均滞后于平原区,镇区之间城乡一体化起点差别明显。

表 1 济源市中心城市首位度指标

基于以上因素考虑,济源市在推进城乡一体化建设过程中选择的是小城镇内生成长与中心城市带动相结合的模式。一方面,通过增强中心城区及复合组团的综合实力、辐射能力,带动近郊社会经济快速发展;另一方面,依托发展基础较好、具有较大成长潜力的重点镇,打造特色中心镇,从而带动周边农村快速发展,进而使市域形成“以中心城区、重点镇为核心,一般乡镇、中心社区、基层社区联动发展”的网络化体系。另外,在确定城乡一体化总体发展模式的基础上,济源市根据山区和平原区现状及综合条件,确立了典型示范、试点带动的城乡一体化推进思路。首先,选择基础条件较好、经济实力较强的村庄进行试点,并将试点村分为城郊村、平原村、山区村等类型,因地制宜区别对待。其次,针对各类区域产业发展、基础设施、公共服务需求特点,制定相应的分类建设指引,引导各类资源与设施建设梯度推进,逐步达到城乡社会经济均衡、协调发展的目标。

三、县域城乡一体化动力机制分析

1.产业化。产业化是促进区域城乡一体化发展的基础与核心动力,只有在产业化的强力带动下,城乡各类资源才有可能实现高效流动和优化配置,进而缩小城镇与农村产业效率之间的差距。济源市通过工业园区化发展,建立虎岭、玉川、高新技术3个市级产业集聚区,以及梨林、邵原、玉泉3个镇级特色产业园区,培育区域优势产业集群,使各镇区工业产业竞争力得到迅速增强。另外,通过建立特色农业示范区,包括以循环农业为特色的东部示范区,以优质林果业、生态养殖为特色的南部示范区,以都市农业、优质蔬菜为特色的北部示范区,以烟叶、林果、制种为特色的西部示范区,不断加快农业产业化进程,并通过建立“龙头企业+基地+农户”的现代化经营模式,大大提高了农业发展效率。

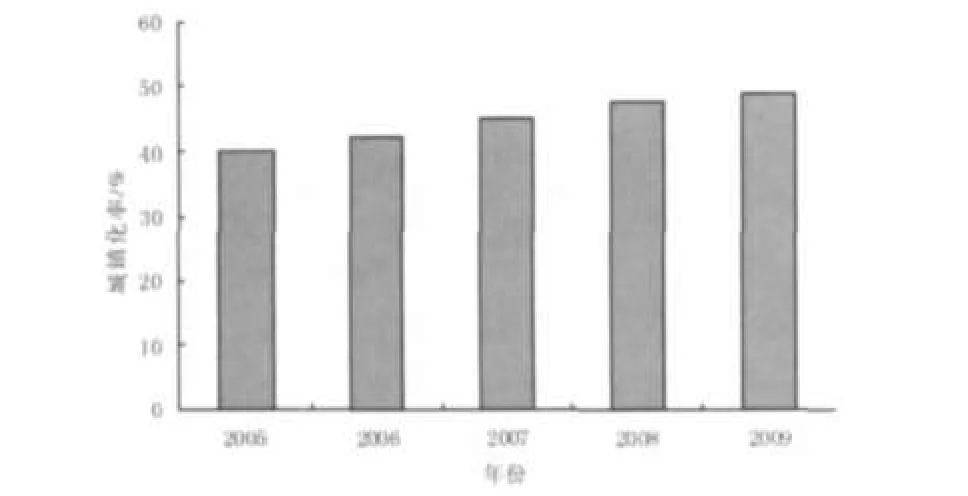

2.城镇化。城镇化不断深入是调节区域城乡人地关系,促进城乡一体化发展的重要推动力量。近年来,在工业化、农业产业化驱动下,济源市的城镇化水平提升速度较快(图1),高出河南省平均水平(11.3%)。城镇化的快速发展在增强中心城市及小城镇产业和要素集聚能力的同时,创造出数量众多的就业岗位,使城镇有能力吸纳大量农村富余劳动力向非农产业转移,改变了城镇与农村区域的人地关系结构,使农业规模化生产成为可能,对于平衡城乡生产关系结构起到了非常关键的推动作用。同时,随着农村私营经济和第二、第三产业的迅速发展,大批农村劳动力向非农产业转移,使农村内部就业结构趋向合理。2009年,济源市农村从事第二产业的人数占农村从业人员的28.7%,从事第三产业的人数占农村从业人员的21.4%。

图 1 2005—2009年济源市城镇化水平变化情况

3.制度创新。在二元体制下,城乡分割的土地管理制度、户籍制度成为制约城乡一体化发展的体制性障碍。为突破瓶颈,济源市在土地管理、户籍管理等制度改革方面进行了大胆尝试,为城乡一体化建设进程提供了制度动力。例如,在用地制度改革方面,通过组建土地流转服务中心、成立土地流转专业合作社,运用转包、出租、互换及反租承包等形式,推动用地流转;在户籍制度改革方面,通过在全市范围内取消农业、非农业二元制户口性质的划分,实行城乡统一的户籍管理制度,统一登记为居民户口,引导和鼓励农村富余劳动力、外来务工经商人员向城镇转移,增强城镇的人口吸引力。

四、县域城乡一体化建设的实施路径

1.推行城乡规划一体化。城乡一体化建设是一项复杂的系统工程,涵盖区域产业发展、基础设施、公共服务、生态环境等多个层面,必须有统一的全覆盖规划统领城乡各项建设。为确保城乡在产业发展、交通联系、基础设施及生态环境等方面实现统筹安排、合理布局,济源市制定了市域城乡一体化总体发展规划,提出“1133”市域空间发展战略框架,为中心城区、重点组团、中心镇及农村社区制定了明确的功能定位、分阶段发展目标及发展方向。在此基础上,济源市还制定了基于全市域的多项专项规划、重点项目规划及相应的规划配套政策措施,对市域产业布局、基础设施及公共服务设施建设、生态环境保护等提出了具体指导方案。科学、统一的规划编制与管理实施体系,对于引领济源市城乡一体化建设,促进区域统筹协调、可持续发展起到了至关重要的作用。

2.增加“三农”先进要素供给。为有效改善农村综合环境、增强农村发展活力和后劲,济源市积极探索促进优质资源向农村流动的渠道和机制,增加“三农”先进要素的供给。主要表现在:不断推动各种农民专业合作组织、小额担保组织建设,提高“三农”自我服务水平和内生发展能力,并不断加快农业与先进科技结合的步伐,加快传统农业向现代农业转变;按照城乡统筹发展、人人享有基本公共服务的要求,将村镇作为重点区域,通过实施基础设施和公共服务设施提升工程,使农村基础设施及公共服务环境得到有效改善;通过实施科技入户工程,构建“科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人”的科技推广机制,形成纵横交错的科技服务网络,提高了农民的学习接受能力、自我发展能力和辐射带动能力。

3.建立城乡统一的就业机制。为保障劳动力资源在城乡之间自由流动,济源市积极探索农村劳动力转移的新机制,促进农业劳动力向农业产业延长链和非农产业转移。一方面,通过开展农村劳动力就业培训、创业培训和农村致富带头人培训等措施,积极推进劳务输出,解决了农村剩余劳动力的出路,使农村就业结构实现由以农为主到以非农为主的跨越,极大地推动了农民增收、农业增效和农村发展,仅2009年,全市农村劳动力转移培训阳光工程人数就达1.8万人,转移就业率达到80%以上。另一方面,为创建城乡平等的就业环境,济源市还在劳动就业和社会保障制度方面进行改革,逐步健立完善城乡统一的就业登记制度和劳动保障事务代理制度,使在城镇实现稳定就业的务工经商农民享有城镇社会保障,进一步加快了农村富余劳动力转移的速度。

4.建立长效投入机制。在二元体制影响下,农村产业基础普遍较为薄弱,基础设施与社会公共服务欠账较多,因此,实现城乡一体化目标将是一个长期的过程,需要持续、稳定的投入机制作为支撑。济源市通过建立多元化的资金投入机制,完善以政府投入为主导、农民投入为主体的财政和投融资激励体制,鼓励社会资本参与、支持农村基础设施建设,使“三农”发展具备了稳定的资金保障。近几年,济源市的公共财政不断向农村倾斜,投向“三农”的资金年均增长30%以上,2009年全市农村人口人均投资金额超过1 000元。资金一部分用于调整农村经济结构、促进农民增收,通过支持特色农业基地建设,促进农业规模化生产、集约化经营,提高农民持续增收能力;一部分用于改善农村基础设施和公共服务条件,通过弥补农村公共服务短板,使农村基础设施与公共服务环境得到快速提升;一部分用于农村社会保障体系建设,通过提高农民的社会保障标准,使城乡社会保障差距逐步缩小。

从济源市城乡一体化建设实践可以得出,要建立以城带乡、以乡促城的新型城乡关系,必须彻底转变城乡分割的传统发展模式,树立区域整体发展理念,对县域各项事业进行系统规划、统筹安排。同时,充分发挥工业化、城镇化、农业现代化协调发展对“三农”的带动作用,促进县域城乡人地关系逐步走向均衡。

综上,在推进县域城乡一体化的过程中,应根据区域内部差异及现状基础,因地制宜,制定灵活的推行步骤与发展措施,以确保县域城乡一体化进程的有序推进。与此同时,为加快各类优质资源在城乡间的合理双向流动,还要注重就业、户籍、土地等相关制度的改革创新,使县域城乡一体化建设摆脱制度约束。