红透山矿体边界位移的应对措施及原因分析

2011-09-30高桂荣中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司辽宁抚顺113321

赵 刚,高桂荣,路 兴(中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司,辽宁 抚顺 113321)

红透山矿体边界位移的应对措施及原因分析

Cause analysis and countermeasures of orebody boundary displacement in Hongtoushan mine

赵 刚,高桂荣,路 兴(中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司,辽宁 抚顺 113321)

红透山矿床-647中段43#采场在生产中矿体发生边界位移,通过分析研究,采取了有效的应对措施,总结了经验教训,指出了引起矿体边界位移的原因,并对今后的矿山地质工作提出了一些具体建议,以更好地指导今后的矿山生产。

位移显现;应对措施;原因分析

1 前言

红透山矿床赋存于辽北太古宙绿岩带中,是我国典型的海底火山喷发—沉积—经区域变质形成的块状硫化物矿床[1],矿床具有储量大、品位高、矿体埋藏深等特点。矿床由于多年大量开采,一些生产作业条件好、矿体赋存形态简单的肥大矿体已开采结束,目前矿山生产面临的是大量矿体赋存形态复杂、品位分布变化大、矿脉窄、地质条件不好的矿体,致使矿山生产探矿效果不理想,资料误差较大,相应地引起采场生产过程中矿体边界位移幅度大,因而影响到采场工程结构的合理布置。针对红透山矿床生产中存在的矿体边界位移问题,如何采取积极有效的应对措施,分析总结问题的根本原因,有必要对-647中段43#采场在生产中遇到的矿体边界位移问题进行分析研究,总结经验教训,以便更好地指导今后矿山生产。

2 勘探及采矿系统

2.1 勘探系统

红透山矿床属铜矿勘探类型Ⅲ~Ⅳ类,依据矿体地质情况,C级网度为50m×60m;B级网度为25m×15m,矿体复杂地段还可加密[2]。

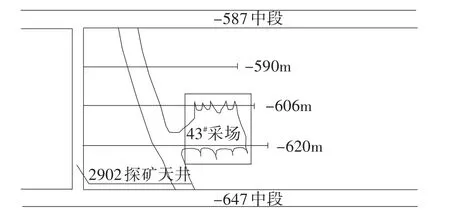

43#采场位于-647中段3#矿脉的末端,矿体中隐伏断层和岩脉较发育,矿体受褶皱、断层、岩浆侵入等影响,赋存形态极为复杂,矿体分枝复合、尖灭再现、膨大收缩现象较普遍。矿石品位无论沿走向、倾向都变化很大,较难掌握工业矿体与非工业矿体的分界线。根据以上矿体特点,矿块勘探采用了“以钻代坑、坑钻组合”的探矿方式。即上下水平中段主要以坑道探矿为主,空间上以钻探为主,按B级网度施工天井、硐室,分三层布置扇形水平钻孔[2]。硐室布置成“斜交对称互补式”,一个硐室布置在矿体的下盘,钻孔向上盘施工,另一个硐室布置在矿体的上盘,钻孔向下盘施工,以此探明该区域矿体的赋存形态、空间位置、品位及地质构造的变化。

具体勘探工程情况:-647中段的2902#探矿川、-587中段的下盘沿脉探矿运输道、2902#探矿天井、(-590、-606、-620m)标高的探矿硐室及硐室内施工的扇型水平钻孔。

具体矿体赋存情况:该矿体为主矿脉的支脉部分,控矿工程主要为-606m标高及-620m标高施工的扇型水平钻孔,其中-620m标高西部矿体较肥大规整,东部较窄,且夹石及支脉发育,平均厚度8m;-606m标高矿体发育较窄,趋于尖灭,且形态复杂,矿体沿走向产状变化较大,平均厚度0.6m。根据此区域的控矿因素——“褶曲控矿”,综合钻孔见矿情况,将矿体圈定为形似“火苗状”,见图1,矿体顶部尖灭点预测在-604m,底部下垂尖灭点预测在-632m。

图1 -647中段43#采场矿体剖面示意图

2.2 采矿系统

红透山矿床经50年的开采,中段延伸长达2 000m、延深1 200m,是国内超深开采矿山之一。目前矿山共有7个生产中段,阶段高度为60m,-647中段43#采场位于矿床的中部,采场采用“浅眼留矿采矿法”,该采矿方法是红透山矿床应对窄矿脉开采而采用最广泛的一种采矿方法。浅眼留矿采矿法的特点是采场自下而上分层回采,用浅眼法落矿,靠矿石自重出矿,每次爆破下来的矿石从底部漏斗放出约1/3左右,其余暂留在矿房内作为回采工作平台,待矿房矿体全部采完后,可大量出矿,同时可以利用采场内的大量存窿矿石,调节矿山生产供矿的需要。

具体工程布置情况:采场沿矿体走向布置,长度为50m,矿房高12m,底柱高13m,由于矿体并未发育延伸至-647中段,故不留顶柱。人行通风天井布置在采场的东西两侧,由43-1井和43-2井组成,起到行人和通风的作用,在43-1井的顶口处安装阻风风门,避免风流流失。天井内每隔3m存隔子向矿房掘进一条联络道,根据矿体赋存高度,在43-1井内布置二层联络道,43-2井内布置三层联络道,联络道不仅起到通风、行人的作用,同时也起到探矿的作用。

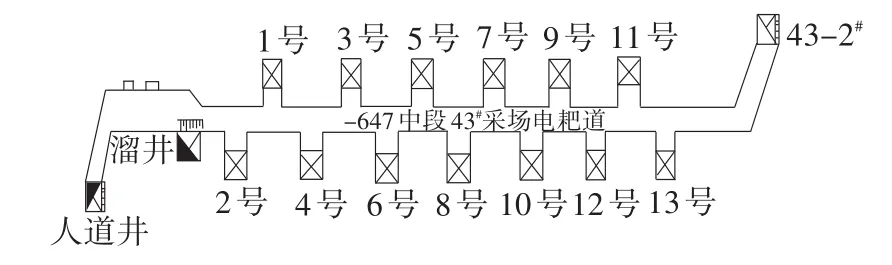

矿石溜井布置在电耙道的西侧,溜井底口设置在-647中段2802探矿川的边部,便于后期出矿运输。矿石溜井后侧施工有固定电耙机的机座和上下行人的人道井(高6m)。

电耙道布置在底柱中,在矿体的下盘,耙道与切割层之间存隔子为4m,与中段运输道之间存隔子为4m。耙道采用双排漏斗卸矿,耙道内每隔5m布置一个漏斗,共计13个漏斗,见图2,漏斗规格2m×2m×4m(长×宽×高)。

图2 -647中段43#采场电耙道示意图

切割工作主要包括拉底和扩漏斗,以便形成回采和受矿空间,拉底之前先将两个相邻漏斗的斗径上挑至拉底高度,然后贯通两个漏斗斗径,形成爆破拉底巷道的自由空间后,再进行大规模拉底巷道的施工工作,待拉底巷道揭露采场两侧的联络道后,再实施大面积开帮。拉底工作彻底结束后,将漏斗内的矿岩除净,然后在漏斗内施工上向斜孔,爆破形成受矿喇叭口(直径6m)。

采准施工顺序:人行天井—矿石溜井—电耙道—切割层—扩漏斗。

3 矿体边界位移

矿体与围岩(或夹石)的实际边界与生产勘探圈定的边界位置不一致而发生的边界位移,对采场采准工程的正确布置有较大影响,是衡量矿山生产勘探程度的重要参数,特别是矿体的垂直位移和水平位移,严重地影响到矿山生产[3]。

3.1 位移显现

矿体位移显现首先发现在电耙道斗径内。采场按照采准施工顺序,人行天井、矿石溜井施工结束后,在施工电耙道过程中,发现电耙道顶板揭露的矿体只有0.5m厚,比预计的矿体要窄很多,而漏斗位置的顶板基本没见到矿体。经综合分析后认为,矿体的下垂支脉可能有所抬高,在上挑各漏斗斗径过程中应该能揭露矿体,但各斗径上挑至设计的6m高度后,除3#、5#、11#漏斗的斗径揭露0.3~0.5m厚的矿体外,其余的10个斗径均未见矿,按此状况推断,在电耙道上方的切割工程部位也应该存在这种现象,这给下一步的切割工程施工带来很大难度,必须及时对采准工程进行调整。

3.2 应对措施

根据矿体位移显现特征,采取了下列应对措施。

(1)对联络道、电耙道、漏斗斗径等工程详细进行地质编录。漏斗斗径采用“两壁连接展开式”(比例尺1∶100)方法编录;联络道、电耙道编录采用“两壁内倒式”(比例尺1∶200)方法编录,即顶板下落、两壁内倒、顶壁相接,此方法便于判断矿体和地质构造的空间位置及编图。地质、测量技术人员积极配合,以皮尺为导线,钢尺或木尺为支距控制坑道轮廓,地质技术人员利用支距勾画地质界线,并且注明花纹、颜色、符号,地质复杂地段补充文字描述。

(2)将编录资料绘制成平面图和剖面图,并结合原生产勘探资料对矿体重新进行圈定,经过认真分析后发现矿体发生“垂直位移”,即矿体沿水平面向上发生位移。地质与采矿技术人员共同制订应对方案,在系统研究采矿方法和已经施工的采准工程后,决定对43#采场实施“探采结合”,即在采准施工过程中继续探矿。采场不仅是个采矿工程,也是一个重要的探矿工程,将采场管理作为探矿和采矿管理的重点,是整个井下生产管理的重心[3]。依据“探采结合”的施工要求,采矿技术人员及时对原设计进行修改,将电爬道与切割工程之间的存隔子由4m增加为6m,也就是将漏斗斗径加高2m,利用斗径探明顶部矿体,这样可以将大量废石保留在底柱中,避免切割工程揭露废石而发生贫化。

(3)按照修改的设计及时施工,地质技术人员每天深入现场跟踪指导,及时对斗径顶板及四壁编录。随着漏斗斗径的逐个施工,1#~13#漏斗斗径相继揭露矿体,从各斗径的见矿情况来看,1#~5#漏斗斗径见矿效果较好,矿体平均厚度2.5m(包括浸染型矿体),6#~13#漏斗斗径揭露矿体平均厚度1m。地质技术人员及时将矿体资料绘制成平面图(即切割工程的底板平面图),在平面图上很直观地看出,采场西部矿体好于东部,矿体从西部至东部,由一条矿脉转变为两条矿脉,且形态变化较大,沿矿脉走向有转弯现象。根据编录获得的矿体产状对切割层的矿体进行了预测,认为矿体有变宽的趋势。为保证预测的矿体准确无误,地质人员现场指导施工单位用YSP45型凿岩机对各斗径的顶板实施了上向浅孔探矿(深度3m),根据以往探矿积累的经验,凿岩时流淌的浆水为黑色即为揭露矿体;凿岩时流淌的浆水为灰白色即为揭露围岩,依据此规律对凿岩浅孔进行编录后发现,切割层的矿体果然变宽,平均厚度为5.2m,已达到施工切割工程的要求,经与采矿技术人员商定可以施工切割工程。

(4)首先将1#、2#漏斗斗径上挑至切割拉底高度,并将其贯通,然后在与43-1天井的第二层联络道贯通,以便形成通风,最后由1#、2#漏斗斗径向采场东部逐渐拉底,直至揭露43-2天井的第三层联络道。待拉底工程完全揭露矿体上下盘矿岩边界线后,将各漏斗斗径内的矿石出净,对漏斗进行扩漏。经过对拉底后的切割工程编录发现,矿体赋存形态与凿岩浅孔探矿预测的矿体形态基本一致。

(5)按照留矿法回采要求,实施采场爆破上采,采用7655型凿岩机压眼落矿。当采场上采至第四分层时,发现落矿后的采场顶板矿体并没有尖灭,(设计矿房高度12m,共上采四分层,也就是说在第四分层采完后,矿体应处于尖灭状态。)顶板矿体平均厚2.5m,经过在采场内施工凿岩浅孔探矿后发现,矿体赋存高度在3m左右。经分析研究后认为,矿体受“垂直位移”影响而升高,这给余下的矿体回采作业带来很大难度,因为43-1、43-2天井内的联络道布置是按照回采四分层而设计的,如果继续按常规压眼落矿方式回采,采场会受联络道影响而带来行人、通风的不利因素。针对该情况,采矿、地质人员对下一步采矿方法作了论证,决定可以改变以往压眼落矿方式,采用上向回采落矿方式采矿。即在采场内用YSP45型凿岩机施工上向垂直爆破孔(深3m),然后在采场西侧的5#、6#漏斗对应的上方施工开碴井。首先爆破开碴井以西的矿体,落矿后,及时组织人员对电耙道的 1#、2#、3#、4#漏斗进行作业出矿,将埋在矿石堆中的43-1天井的一层联络道露出,以便形成通风,然后作业人员由43-2天井的一层联络道进入采场依次对开碴井以东的矿体进行爆破落矿。最后作业人员由43-2天井的一层联络道撤出,这样既解决了采场通风、行人问题,又将采场内因位移而升高的矿体安全采下。

4 矿体边界位移原因分析

引起矿体边界位移的因素有很多种,例如:矿体产状的突变、勘探网度过稀、矿体圈定不合理、钻探采取率低及测斜质量差等因素都会造成矿体边界位移的发生。通过对-647中段43#采场矿体边界位移的特征分析后认为,影响因素主要是勘探网度过稀和钻孔测斜质量差。

(1)勘探网度过稀。作为一个阶段(60m)而言,控矿工程的空间垂直间距为14m是比较合理的,而对于43#采场矿块而言,整个矿房高度仅为12m,而控矿工程(-606、-620m标高的扇型钻孔)的垂直间距就已经达到14m,明显控制程度不足。-606m与-620m标高之间的矿体圈定完全靠钻孔见矿点连接,缺乏产状依据。-620m标高以下的矿体外推是根据地质学中的“三分之二有限尖推法”,即平面矿体厚度的三分之二作为向下外推的垂直距离,然而矿体受“褶皱控矿”因素所影响,-620m标高以下矿体的延深并没有人为外推的深,促使了矿体位移的发生。

(2)钻孔测斜质量差。钻孔测斜由施工单位自行进行,一般钻孔每25~50m测斜一次,钻孔倾角要求小于3°[4],而在采场实际上采过程中,采场揭露的扇型钻孔比实际设计的要高出3m左右,通过三角函数反算钻孔倾角,钻孔倾角已达到4.2°,远超过规定的3°,致使矿体整体抬高发生垂直位移。

5 结论与建议

(1)加强综合地质研究,提高地质勘探精度,分析地质复杂程度,合理布置探矿工程,根据矿体空间赋存形态合理调整勘探网度,加强对局部变化大的矿体的勘探精度,放稀简单规整矿体的控制间距,适当降低勘探成本、缩短探矿周期。

(2)加强“探采结合”工作,在采场实施采准过程中可以利用联络道垂直穿透矿体,详细掌握矿体产状,控制其形态变化,这样不但不会增加探矿周期,还可以有效提高探矿质量。

(3)建立健全关于施工单位的“钻探施工规章制度”,对钻孔岩矿采取率及测斜质量严格要求,不合格钻孔不予验收,并制定相应的奖罚制度。

(4)采取切实可行的措施,从技术指导和现场管理入手,进一步提高针对矿体边界位移的应对方法,使矿产资源得到充分利用。

(5)矿山在生产过程中多数采场存在不同程度的矿体边界位移问题,在今后的矿山地质工作中,必须通过长期不断地进行分析、研究,总结经验教训,才能使矿体边界位移得到有效控制,以便更好地指导生产,从而满足矿山建设的需要。

[1]赵 刚,陈铁光,赵兴柱.以钻代坑及坑钻组合探矿方式在矿山的实施[J].有色矿冶,2009,25(4):23-26.

[2]张伟春,张连富.KY-150钻机在红透山铜矿生产探矿中的作用评析[J].有色矿冶,2001,17(3):5-7.

[3]张 轸.矿山地质学[M].北京:冶金工业出版社,1985:51-52.

[4]刘荫桐等.矿山地质手册(上)[M].北京:冶金工业出版社,1995:123-126.

TD166

B

2010-01-12

赵 刚(1980-),男,辽宁抚顺人,地质助理工程师,从事矿山地质工作。

Abstract:In 43#stope of-647 sublevel in Hongtoushan deposit,the orebody occurs boundary displacement in production.Based on the analysis and research,the effective countermeasures are adopted,and the experiences and lessons are summarized.The reasons for orebody boundary displacement are pointed out,and some specific proposals for mining geological work are put forward,which provides guide for the future mining production.

Key words:displacement appearance;countermeasures;cause analysis

1672-609X(2011)01-0004-04