泉州近代洋楼民居湿热气候环境适应性

2011-09-25薛佳薇陈志宏

薛佳薇,陈志宏

(华侨大学建筑学院,福建泉州 362021)

泉州近代洋楼民居湿热气候环境适应性

薛佳薇,陈志宏

(华侨大学建筑学院,福建泉州 362021)

从生态视角对洋楼民居的建造经验进行研究,分析洋楼群体的密集型聚落关系及其色彩体现了地域特色与气候适应.运用建筑物理知识归纳洋楼与泉州地域气候的适应经验,包括朝向与遮阳,开敞性与自然通风,屋顶与隔热,开窗与采光,形态与节能节地等方面.

洋楼民居;湿热气候;外廊;泉州市

地处闽东南的泉州是著名侨乡,南洋华侨带来的外来文化同本地传统文化融合,产生许多洋楼民居,成为古城丰富多彩的民居种类之一,沿用至今仍保持相当旺盛的活力.在主体建筑外侧增加的廊式空间——“外廊”空间作为洋楼的最显著特征而区别于泉州的其他种类民居,其功能乃至精神意义却绝不仅是主体的附属空间,已经上升为全天候的生活空间.泉州洋楼诞生的同时代乃至更早,我国许多租界地或国际商贸都市,如天津,山东烟台、青岛,上海和浙江宁波等地,也都由于外来殖民文化的渗透而出现过开发时间早,等级高的外廊式公建或公馆别院.洋楼是欧洲外来殖民建筑对于东南亚炎热气候的适应与妥协,逐渐以舶来品的方式影响着我国的沿海地区.目前,我国主要有广东和福建闽南等地存留有外廊式的建筑.文献[1-3]研究了洋楼与历史人文的关系,但仅简略述及洋楼与气候的关联.本文主要探讨泉州洋楼在聚落组合及单体建设方面具有适应湿热气候及环境的经验.

1 泉州地域气候与环境概述

福建泉州地处闽南沿海低纬度地区,东经117°34′~119°10′,北纬24°15′~25°56′,气候有“高温、高湿、多水、多风、多阳”的显著特点,春季温暖湿润多雨,夏季高温高湿,秋冬季节干燥少雨,夏长冬短.年均气温为20.7℃,全年高于25℃需要防热的天数超过189 d,年均湿度为76%,其中最热月的7,8月的平均湿度为79%~80%;日照强烈,年均日照时数为2 000.5 h,7~9月是泉州高日照时数的月份,约占全年的50%;降水丰沛,年均降水量为1 235 mm,月降水量呈现双峰型,其中6月是主峰219 mm,8月是次峰158.6 mm.泉州还是典型的季风区,冬季盛行东北风,平均风速3.67 m·s-1,夏季盛行西南风,平均风速为2.9 m·s-1.

按我国民用建筑设计通则中的建筑热工分区,泉州属于“夏热冬暖”地区,设计时必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温.针对夏季防热,充分利用自然通风,降温降湿,合理运用光照,规避水湿的影响是泉州建筑应该遵循的气候设计依据.

洋楼在遮阳和防雨方面的明显功效正是遵循气候设计的体现[4].福建泉州气候湿热,夏长冬短,夏令时节温高湿重,开敞的外廊和厅堂遮阳避雨、通风纳凉,提供居住者休闲、聊天、乘凉乃至夜晚休憩等活动;到了冬季,外廊又是人们纳阳、晾晒的好地方.洋楼的外廊空间成为具有综合功能的起居空间,这些居住经验都是洋楼适应气候的体现,是洋楼得以留存今日仍广泛使用的基础.

2 洋楼在聚落组合中的气候环境经验

2.1 密集型布局顺应炎热气候

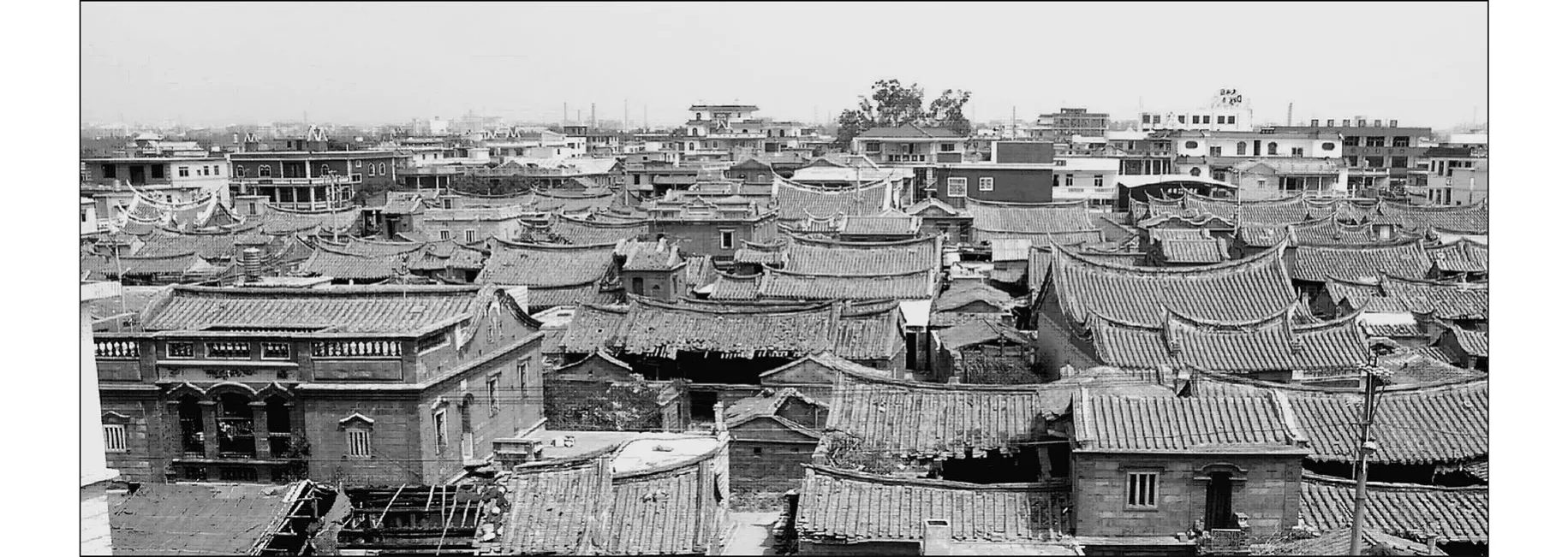

洋楼穿插在街巷里坊或与建筑聚落保持有机的联系,呈现传统的密集型布局,使得建筑彼此遮阴,避免外墙过多受阳光直射,有效地降低了建筑得热,并且建筑间形成人行巷道,有利于捕捉街巷风.在较为复杂拥挤的城市地块或是乡村聚落中央,洋楼从干道上穿行宅间小道至宅地,如中山路陈光纯宅、东园埭庄洋楼.在乡村聚落的边缘,较多洋楼选择在聚落外侧建设,继承传统区域的密集型布局,基地形态较为规整,从而保护聚落中心的传统建筑,并降低土地资源承载力,如晋江的深沪和金井等村落(图1).

图1 晋江丙洲村鸟瞰图Fig.1 Bird′s eye view of Bingzhou village in Jinjiang city

洋楼作为近代新生事物,与传统民居的空间关系并未出现明显的断层和割裂,在建筑组合上二者融合共生,主要有两种相对关系,都体现了较好的可持续发展思想.

(1)以独立身份建于已有建筑的后方,与前方的民居以花园、天井衔接,例如西街宋宅、许厝埕傅宅.宋宅的前落大厝建于清末,花园后方洋楼建于1915年,呈现前低后高的整体关系,初衷是风水要求,却为前后建筑的采光和通风营造了良好的格局.

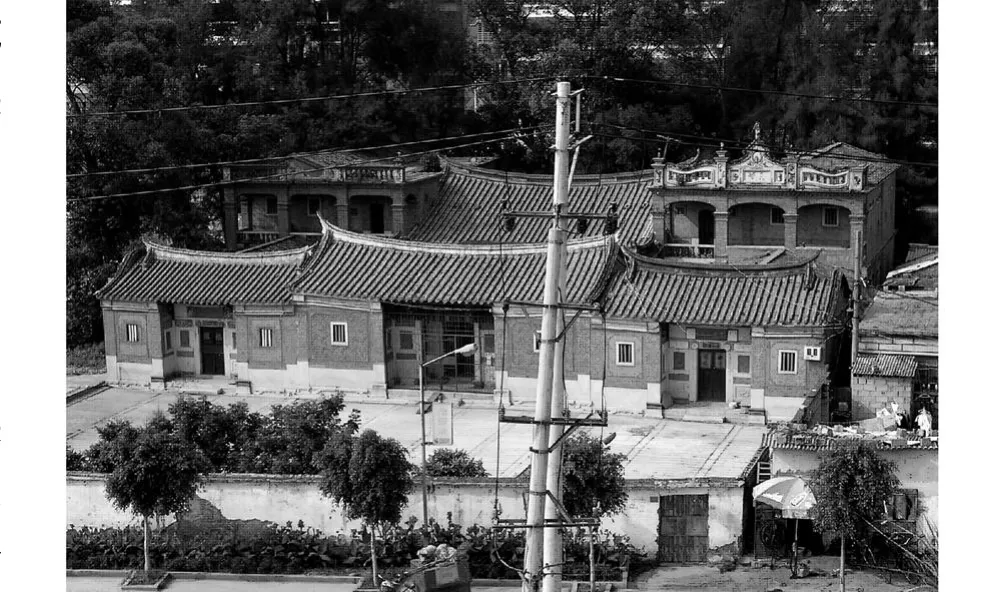

(2)在传统民居局部增建洋楼,可以是主体的顶落加建为楼,也可以是旁边附属的埕头楼、护厝楼、榉头楼或角楼梳妆楼等,或者前低后高利于建筑群体导风,或者西侧、东侧的附属洋楼挡住主体用房的不利日晒.它们与主体建筑之间保留有改善环境的天井空间,例如丰泽东美李清纶宅的顶落洋楼(图2),惠安东园镇庄宅的护厝楼等.

图2 丰泽东美李清纶宅顶落洋楼Fig.2 Yang-Lou dwelling of Li Qing-lun house in Dongmei,Fengze districts

2.2 色彩协调气候及环境

泉州古城传统民居多以红砖砌筑,间以白石和青石,洋楼对地域色彩也作出了呼应及调整.早期的洋楼主体外墙以红砖为主,中后期的洋楼红色成分降低,白色成分提升,如石材或水刷石,色温降低,外墙吸热也降低.主要表现为以下3个方面:

(1)部分洋楼在柱身和栏杆等外廊表面,采用白石或混凝土构件形成色彩上的吸热缓冲层,例如鲤城小泉涧巷傅梓春宅;

(2)有的洋楼底层为白石砌筑,二层主体红砖,外廊及栏杆用白石,红白比例相当,降低了传统民居中的红艳程度,多见于乡村洋楼,如金井丙洲村海天堂构楼等(图3);

(3)一些洋楼主体大部分为白石及水刷石,局部饰红,仅在外廊楼地面尺二砖、外墙红砖饰堵或屋顶红瓦,大面积地降低色温,如鲤城螺珠巷叶宅(图4),鲤城赤涂山后村陈宅(图5).这些举动可能是出于对新材料、新技术使用的考量,但因为白色外廊或外墙相比全部红砖吸收的日照热量少而更加适应泉州炎热的气候,同时也呼应了红白相间的传统肌理.

图3 晋江丙洲村海天堂构洋楼Fig.3 Haitian house in Bingzhou village,Jinjiang city

图4 鲤城螺珠巷叶宅Fig.4 Ye house of Luozhu lane,Licheng districts

图5 鲤城山后村陈宅墙面Fig.5 Chen house wall surface in hanhou village,Licheng districts

3 洋楼单体的气候环境适应经验

3.1 朝向与遮阳

通过对泉州古城的洋楼建筑调研发现,在湿热地区,坐北朝南对洋楼夏季遮阳及通风有重要意义.外廊处于南向时能充分发挥遮阳作用,并通过外廊的缓冲空间冷却南向来风.在长期的建设使用过程中,洋楼尽量坐北朝南,在南向设廊形成常规的建设模式.

在用地条件严苛的市区,大部分洋楼都维持坐北朝南的朝向.典例民居中除镇抚巷叶贻根宅坐南朝北,究史巷王宅坐东朝西,青龙巷的李妙森宅坐西朝东外,其余调研的32栋典例民居均坐北朝南.除典例民居外,调研中许多不知名的洋楼也大都坐北朝南.朝北的叶贻根宅在背面同时设南向廊,朝西的究史巷王宅除西廊外也在南面设廊,体现城市型洋楼南向外廊具有普遍性.

上述非坐北朝南的民居都是出于正面临街的考虑而形成特殊朝向,而大部分洋楼民居当出现朝向与街道走向不兼容的时候,有如下3种处理方式:

(1)街道在建筑东、西侧时,经临街院门侧入前石埕,转折90°进入洋楼正向,形成良好空间过渡(图6a),如陈光纯宅、螺珠叶宅、听桐别墅等;

(2)街道在建筑北侧时,等级较高的洋楼设置南北向双入口,如许厝埕傅宅,北面设圆形出规廊为迎客入口,南面宽敞外廊为生活入口,由侧巷引至南入口(图6b);

(3)街道在建筑北侧时,普通的处理是由北向院门联系街道,进门后经侧院或侧巷折入前石埕,再入洋楼(图6c),如奎霞巷15号某楼,为朝南而背对街巷.

图6 洋楼朝向与街巷关系Fig.6 Relationship between Yang-lou dwelling orientation and street

乡镇村落中的洋楼聚集地,如晋江的深沪、金井,鲤城的浮桥、江南等地,大部分洋楼也呈坐北朝南的格局.从金井丙洲村的鸟瞰图可以看出,整个村的建筑朝向统一,2层以上洋楼围绕在村落相对外圈,面向夏季主导风南偏西方向(图1).城郊洋楼用地的自由和建设期相对较城市更晚,限制少又有前期建设经验可循,因而普遍朝南,典例民居如晋江溪头村玉怀楼、金井镇植核楼等.

城乡二者的情况综合显示出洋楼南向外廊的重要性,整体朝向上明确性高,甚至超过官式大厝,是洋楼适应气候的体现.

此外,也有许多洋楼除南廊外还设东、西廊甚至北廊,这几个朝向的外廊对于遮阳无太大作用,更多是出于观景、造型或交通的需要.例如,鲤城后城黄克绳宅东廊是因为尊重和观望东面原有祠堂;鲤城西街宋宅带东西廊从而形成饱满的砖拱造型连续感;鲤城傅梓春宅、奎霞巷傅宅东西廊都出于美观需要并作为联系楼梯的交通廊.这几个方向上的外廊尺寸都较其自身的南向廊来得窄、地位从属.鲤城区部分洋楼的各向廊宽(h)对比,如表1所示.

表1 鲤城部分洋楼的各向廊宽对比Tab.1 Comparison of veranda w idth of some Yang-lou in Licheng districts

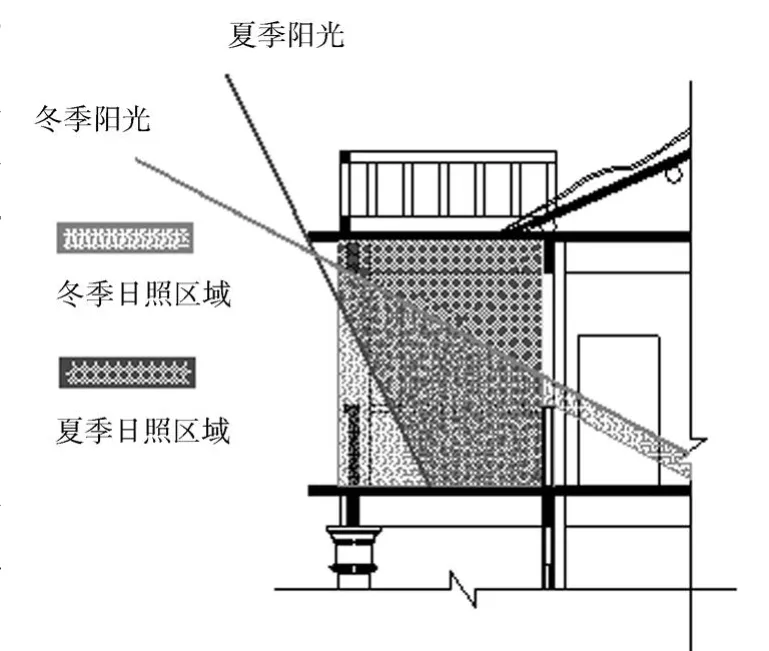

图7 外廊空间冬夏季的照射范围示意Fig.7 Sunshine area diagram of veranda in summer and w inter

由表1可以看出,泉州洋楼的南向外廊通常较宽,多为2.5~3.5 m,属于宜居生活的尺度.比较特别的是究史巷王宅,在主立面朝西的情况下,南廊和主廊西廊的宽度一样,是对南向外廊重视另一体现.

泉州夏季的太阳高度角高,宽敞的外廊使建筑主体外墙及部分外廊地面长时间处于阴影区,降低建筑得热,形成舒适的外廊和室内生活空间;而冬季的太阳高度角较低,温暖的冬季阳光透过外廊照射墙身和外廊地面,以及通过南向洞口射入室内,增加建筑得热(图7).

在洞口遮阳方面,制作较为精良的洋楼的洞口常加设百叶窗,如鲤城的陈光纯宅、许厝埕傅宅、究史巷王宅等都带百叶窗,南安丰州洋楼聚落带也带有百叶窗.在炎炎烈日下,关闭百叶窗能有效遮挡洞口直射的阳光,并让凉风渗入室内,保持舒适度.

百叶安置的洞口也具有明确的方向性,在许厝埕傅宅及究史巷王宅的南、西、东向都有百叶窗,而北面没有百叶窗,尤其是许厝埕傅宅在北面是迎客主立面的情况下仍然没有使用百叶窗,可见早期建设者已经具有气候设计的经验,能针对南面、西面日射程度高,而北面无直射阳光来安放百叶,并不是将其作为美观和彰显档次的元素.

3.2 开敞性与自然通风

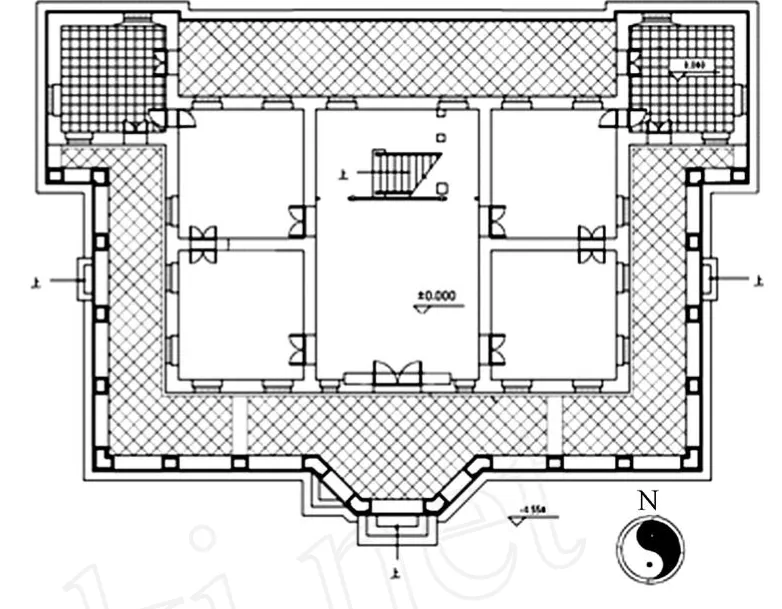

湿热地区夏季最有效的降温方式是自然通风.与官式大厝及手巾寮等传统民居内向性不同的是,洋楼的开敞程度大大提高,各向洞口,尤其是朝向外廊的南向门窗洞口增大、数量增多,窗洞口在阴影的庇护下长时间开启,显著增加通风面积.厅的洞口由传统民居的一门制增加为一门带双窗,部分大门双层,如鲤城的后驿内巷王宅和花巷傅宅,一层为防御的实木门,一层为通风兼防御的木格栅或铁格栅门.典型的洋楼平面以鲤城的螺珠巷叶宅和西街宋宅为例,如图8,9所示.

两处民居中,厅的门窗与后轩的洞口及背面窗口基本对位,利于形成夏季主导风向的穿堂风;前后房间虽隔墙分开,但每个房间侧向的洞口基本对位,利于捕捉不定向的街巷风形成穿堂风,或者是常时的通风换气.洋楼门窗洞口上的安防构件也尽量减小遮挡,由原来的方石窗棱变换为纤细的铁条,构件尺度由原来的80~100 mm减小至8~15 mm,普遍以简洁的铁条立杆处理,讲究盘成铁花.

图8 鲤城螺珠巷叶宅平面Fig.8 Plane of Ye house in Luozhu lane,Licheng districts

图9 鲤城西街宋宅平面Fig.9 Plan of Song house in west street,Licheng districts

洋楼的栏杆呈现开敞状态,以宝瓶葫芦的使用最为普遍,其他少量的有竹节形、方石条、铁栏杆、盘花预制件等,虽表现形式不一,但本质上都是以镂空增加通风量.栏杆高度范围内正好是人体下半部,使用者对通风增加的舒适度有最直接的感受.较为特别的是鲤城的镇抚巷叶宅,它在四向都有外廊的情况下,南、东、西3面都采用通透的方石杆45°侧放,增加通风散热面积,而北面则全部采用实体栏板,兼顾减少冬季北风的影响.类似的情况还有鲤城花巷傅宅.

洋楼的厅与后轩之间为木堵隔断,常将上方距离屋顶70 cm左右漏空成为木格栅,厅的热空气上升后由此处扩散.洋楼的楼梯多设在后轩,较为陡高而短捷,形成小口径的垂直空间,作为无风时段的热压通风口,热空气上行后可经二楼楼梯旁的窗口排出,具有良好的拔风效果;结合传统民居的营建方式,有坡屋顶的洋楼在二层的山墙顶部开设琉璃砖方窗进行散热,如图1左前方洋楼山墙.

3.3 屋顶形式与隔热

民居局部升起型洋楼基本保持坡屋顶,延续传统民居的屋顶处理方式,即木结构结合砖瓦屋面,构造层次由内至外依次为檩条、椽子、望砖、灰土、仰瓦、板(筒)瓦,垄距较密,垄缝以灰土填塞,板瓦和仰瓦的交接处以砂灰勾缝并抹光.其中的灰土垫层增加屋顶的热惰性指标,增加屋面整体的隔热效果.

独栋型洋楼多为平坡屋顶结合,外廊部分砖坪屋顶配合葫芦栏杆压檐,采用蓄热系数较高的尺二砖减缓温度内传,结合通透的葫芦栏杆加快屋顶的散热.其主体建筑上方为缓坡屋顶,较传统坡屋顶不同的是,洋楼屋顶坡度很缓,街巷角度经常看不见起坡.部分洋楼双层屋顶,先是现浇钢筋混凝土楼板,上罩木质瓦屋顶,如鲤城螺珠巷叶宅.另有部分洋楼直接建造坡屋顶,然后二层室内进行吊顶,如鲤城的陈光纯宅和后城黄克绳宅.上述两种屋顶处理方式都形成了空气间层隔热,抵御室外气温的大幅升降,增加了内部的舒适度.

3.4 “多孔性”与采光

多孔性是指洋楼门窗洞口数量较传统民居明显增加,一个房间设3,4个门窗属普遍情况,也有一个卧室开5,6个门窗的情况,如鲤城的螺珠巷叶宅和西街宋宅(图8,9).与传统官式大厝和手巾寮的“光厅暗房”比较,洋楼房间尤其是卧室的采光程度大幅提高,免去白天人工采光的能源浪费,提高且适应近现代人起居生活的模式.

3.5 规模形态与节能节地

高挑、挺拔、方整是洋楼的印象.大部分的洋楼平面开间约为10~14 m,进深约为10~16 m,建造精良的洋楼体型也大一些,平面方正矩形,少数进深大的达25~30 m,如鲤城小泉涧巷傅宅、石狮杆头村景胜别墅等.在保证居住质量的前提下解决了较多用房且占地少、土地利用率高,利于节地.除了出规式外廊有外凸、塌岫式入口有内凹之外,一般整体较少起伏,体型系数小,受外界严酷冷热气候影响的围护结构面积少,室内外能量交换也较少,利于节能.

4 结束语

对外廊适应气候的共同经验进行分析,是洋楼民居历史人文研究的延伸和补充,也是今后的单体实测分析的铺垫,并从另一个角度认识洋楼的价值.作为泉州民居的一员,洋楼具有许多适应气候的经验,从而形成舒适宜居的建筑空间,为人们继续居住和使用.洋楼的核心是南向外廊空间,外廊型建筑普遍存在于闽南及岭南地区,如学校建筑、医院建筑、办公建筑等,因而其气候经验和空间格局有一定的扩展性,值得归纳和传承.

[1]陈志宏.闽南侨乡近代地域性建筑研究[D].天津:天津大学,2005.

[2]谢鸿权.泉州近代洋楼民居初探[D].泉州:华侨大学,1999.

[3]杨思声.近代泉州外廊式民居初探[D].泉州:华侨大学,2002.

[4]薛佳薇.泉州手巾寮适应地域气候的方法与理念研究[D].泉州:华侨大学,2003.

[5]王珊,杨思声.近代外廊式建筑在中国的发展线索[J].中外建筑,2005(1):54-56.

[6]陈志宏,曾坚.闽南侨乡近代地域性建筑文化的比较研究[J].北京:建筑师,2007(1):72-76.

[7]BROWN G Z,SUN M D.Wind&light:A rchitetural design strategies[M].New Yo rk:John Wiley&Sons Inc, 2001.

[8]张千秋.泉州民居[M].福州:海风出版社,1996.

[9]张家诚.中国气候总论[M].北京:气象出版社,1991.

[10]泉州市地方志编纂委员会.泉州市志[M].北京:中国社会科学出版社,2000.

[11]中华人民共和国建设部.GB 50352-2005民用建筑设计通则[S].北京:建筑工业出版社,2005.

(责任编辑:钱筠英文审校:方德平)

Analysis of Hot-Hum id Climate and Environmen t Adaptability about the Modern Yang-Lou in Quanzhou City

XUE Jia-wei,CHEN Zhi-hong

(College of A rchitecture,Huaqiao University,Quanzhou 362021,China)

The construction experience of the Yang-Lou dwellings is discussed in the view of ecology.The color of the Yang-Lou dwellings reflects the regional characteristic and climate adaptability,the relationship between the density and the color of the dwellings is analyzed.Using architecture physics,the adaptability of the Yang-Lou dwellings to the climate in Quanzhou is investigated,which includes the orientation and sunshade,the open characteristic and natural ventilation,roof and heat insulation,window and daylight,building form and saving of land and energy.

Yang-Lou dwelling;hot-humid climate;veranda;Quanzhou City

TU 111.31;TU 241.5(257)

A

1000-5013(2011)03-0332-06

2010-11-13

薛佳薇(1976-),女,讲师,主要从事生态建筑、建筑设计及其理论的研究.E-mail:xjw hqu@yahoo.com.cn.

教育部科学技术研究重点基金资助项目(209150);国务院侨办科研基金资助项目(09QZR08);亚热带建筑科学国家重点实验室开放基金资助项目(2009KB06)