B3G小区间干扰抑制技术

2011-09-25沈振汉黄华灿

沈振汉,黄华灿

(华侨大学信息科学与工程院,福建泉州 362021)

B3G小区间干扰抑制技术

沈振汉,黄华灿

(华侨大学信息科学与工程院,福建泉州 362021)

分析可用于或已经用于长期演进(L TE)无线通信系统的小区间干扰抑制技术.探讨解决潜在信号与干扰加噪声比覆盖中断问题的技术,包括功率控制技术、空分多址接入天线技术、干扰消除技术和译码技术等.研究认为,干扰消除能带来显著的增益,但由于处理的复杂性,仅应用于L TE上行链路中,并且还需要基站间毫秒级实时交换信息以实现L TE系统的最大增益;球面译码和脏纸编码等译码技术能提供的相当好的增益,但处理复杂度限制了其在UL链路上的应用;功率控制技术和多入多出(M IMO)技术是基于基站间的技术,具有潜在的性能增益和基站实现的可行性.

后三代;长期演进;干扰抑制;小区间;信号与干扰加噪声比

后三代(Beyond 3rd Generation,B3G)无线通信系统向着高频谱效率和较高的QoS方向发展,在仅增加有限带宽的情况下,实现大吞吐量数据服务显然是需要正交频分复用(OFDM)技术的[1].OFDM技术实现了频谱的正交分割,降低了数据传输速率,提高了可靠性,更具优势的是它的对抗信道频率选择性的衰落能力.所以,未来的无线通信主要是基于OFDM技术的.以L TE(Long Term Evolution)为例,从频谱利用角度讲,采用OFDM技术可以使小区频谱利用效率达到或者接近1.意味着小区内的所有基站可以同时使用所有的时频数据块(RBs),但这只是理论上的情形.由于上行发射功率限制, B3G系统的小区半径肯定要比以前的2G和3G系统要小,即使缩小小区半径,在干扰受限情况下,L TE达到预期的频谱效率也会大打折扣的.所以,基站和终端接收干扰抑制技术就显得很有必要.大幅度提高频谱效率和系统容量,意味着B3G系统链路传输受信道干扰和其他用户干扰的可能性增加,从而给干扰抑制技术带来更高的要求.无线通信系统演进的关键就是干扰抑制技术的发展[2].本文针对小区间的干扰,提出干扰消除和调谐技术,并结合L TE R8标准进行可行性验证.

1 小区间干扰抑制方案

一般小区干扰需要在时间、频率或空间上使不同小区的信号保持正交性,在接收端正交性遭到破环时可以采取主动的措施,移除或抵消掉干扰信号.另外,根据下行链路特性,可先跟踪定位终端,再根据基站分布估计出离潜在的,引起干扰的所有基站的距离;在接收信号和干扰信号的信道衰落条件都已知的情况下,对感兴趣信号的信号与干扰加噪声比(SINR)进行计算.

在AWGN信道条件下,由于接收信号和干扰信号经历相同衰落,这样计算复杂度会减小.分析上行链路干扰不仅需要知道目标移动终端的位置,而且需要知道其他所有可能引起干扰的移动终端的相对位置.这些终端的数目和位置都是随机变量,故干扰抑制相对下行链路困难些.

L TE采用以OFDMA为多址接入方式而构建的蜂窝移动通信网络中,可以做到频率复用因子为1.即整个系统覆盖范围内的所有小区,使用相同的频带为本小区内的用户提供服务.在OFDM系统中,各子信道之间的正交性有严格的要求.虽然由于载波频率和相位的偏移等因素会造成子信道间的干扰,但是可以在物理层通过采用先进的无线信号处理算法,使这种干扰降到最低.因此,L TE系统中的小区内干扰很小,而影响系统性能的主要干扰来自小区间干扰.对此,L TE采用了干扰随机化处理措施,对码字进行加扰,但没有像CDMA系统那样采用功率控制技术.

L TE系统中采用频率复用方式对小区间的干扰进行协调,可以适用于各种带宽的业务,实现简单,并且对抑制小区间的干扰、改善小区边缘用户传输质量有很好的效果.L TE的系统的干扰协调技术的核心思想:采用频率复用技术,使得相邻小区之间的干扰信号源的距离尽可能远,从而抑制相邻小区的干扰,达到改善传输质量、提高吞吐量的效果.L TE上行方案中采用基于高干扰指示(H II)和过载指示(O I)信息的小区间干扰协调(ICIC)方案.

2 LTE小区间干扰协调潜力技术

在小区间干扰存在情况下,部署静态N=1的频率复用OFDM系统面临一个问题.即在一个部署满负荷的时候,大多数覆盖区域将会面临负SINR水平,导致部署覆盖区域内的差异,有很多用户将面临负SINR的情况.需要注意的是,在一个满负荷干扰受限蜂窝部署内,SINR恶化的严重程度将会与平均的路径损失指数高度相关.对于一个具有固定小区间距离的的蜂窝部署来说,具有5~6级的路径损耗指数的高路径损耗衍生环境,将比具有较低路径损耗指数的面临较少的总体干扰.

由于临近小区的潜在干扰信号在前者情况下将会受到更加严重的衰落,而其衍生环境将会有明显的SINR变化.因此,为了部署一个L TEOFDM系统,需要对出现的负SINR覆盖区域进行缓和.

3 解决潜在SINR覆盖中断的技术

3.1 功率控制技术

目前,功率控制技术比较倾向于使用部分功率控制技术替代传统的完整路径功率控制技术[3].这是一个折衷方法,可通过功率控制以补偿小区边缘移动终端部分路径损耗,而不是整个路径.在场景采用500~1 000 m小区间距离,带宽10 MB的干扰受限环境下,使用部分功率控制可以比传统的功率控制提高整体扇区的吞吐量20%;而如果采用的场景使用500 m级小区间距离,部分功率控制增加5%的小区边缘吞吐量比传统功率控制增加10%~15%.然而,在小区间距离为2 km级的宏小区,整体的吞吐量的增益由于小区边缘用户吞吐量20%~30%的小损失而打折扣[3].

除了上述的eNodeB节点内功率控制算法外,移动终端的发射或接收功率还可以从网络基站间或者宏多样性角度出发进行进行优化.这种方法可以和中继网络结合起来,定义几个分布式的功率控制调度算法,优化小区边缘用户吞吐量、整个网络吞吐量、最大-最小公平性,以及中间变量如PFS(Proportional Fair Share)或 HM F(Harmonic M ean Fairness)[4]是可能的.PFS和最小-最大算法已经展示出30%~80%的潜在增益.

3.2 空分多址接入天线技术

在OFDMA系统中,由空分多址(SDMA)技术和多入多出(M IMO)技术带来的增益已经得到广泛研究.在L TE标准中已经定义了一整套的SDMA和M IMO技术,包括空分复用、循环延迟分集CCD、下行空频分组编码SFBC和上行多用户M IMO技术.这些技术的增益已经通过仿真和尝试性实现验证.实际实现的不相关空间信道M IMO吞吐量增益,已经被证明接近理论最大值(如2×2 M IMO信道的吞吐量增益为2,4×4 M IMO信道的吞吐量增益为4).

网络M IMO概念涉及多个基站和一个移动终端之间的多空间路径.在下行链路中,多基站可以通过一个或多个M IMO路径发射给一个移动台;而在上行,一个移动终端可以发送由一个或者多个基站接收,它的最简单形式是由每个基站和一个终端之间的单一路径组成,网络M IMO采用宏分集方式.从上行链路中,网络M IMO可以和多用户M IMO的干扰消除结合,使相邻小区的移动终端使用相同的RBs,以此来提高系统整体频谱效率.

网络M IMO还可以和接收算法如脏纸译码算法结合以提高整体效率,但其实现面临基站之间信息交换的延迟的问题.在当前L TE标准R8中,基站之间信息交换最小的X2延迟是20 m s.然而,RBs是典型以1 m s子帧为基进行分配的,对临近小区的干扰数据进行实时处理是不现实的.

3.3 干扰消除技术

干扰消除技术可用运用小区内干扰消除,也可用于小区间干扰间消除.其基本理念是重新产生干扰信号,然后从期望信号中间减去.这需要把接收信号采样值存储到缓存器里,从实现的角度出发,消除在基站端.调制符号是事先已知的信号如参考信号,因为这样不需要再对其解调和译码.具有最大系统容量增益的干扰消除的最高级形式,也需要把干扰从信号中消除[5].在OFDMA系统如L TE中实现干扰消除是可行的.虽然干扰消除技术可以应用于上行和下行链路中,但是考虑到复杂度问题,其主要应用于上行链路,并在基站接收器中实现.

目前,L TE的当前版本支持非实时干扰消除,通过基站间X2接口通信完成.干扰消除技术也可以消除来自多用户M IMO(也称虚拟M IMO)配置的L TE上行链路干扰.在此种情况下,两个或多个用户使用相同的或重叠的上行传输用的物理RBs集合,同时传输会引起相互间干扰,导致SINR性能下降,结果预期多用户M IMO带来的频谱效率增益将会减少.

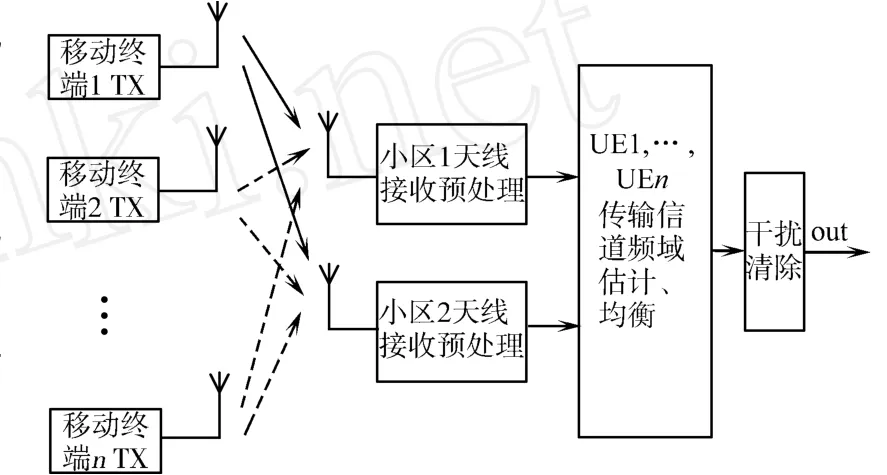

图1 L TE上行链路干扰消除接收机原理Fig.1 Principle of reciever about L TEup link interference canceltation

图1是一个典型的干扰消除L TE上行链路接收机的上层结构图.图1中:移动终端1是期望用户设备;移动终端2至移动终端n是引起干扰的用户端.干扰用户可以来自小区内,也可以来自相邻小区.小区内干扰情形有移动终端故意调度小区内相同的 RBs(多用户M IMO),或者在过载情形下为小区内所有的移动终端分配相同的RB;小区间干扰情形主要是相邻小区的移动终端使用相同的RBs引起的.

干扰消除接收机要重新生成移动终端2至移动终端n引起的干扰,就需要对干扰信号和对应的信道参数进行估计.基站接收机要先获得移动终端2至移动终端n采用的参考符号(RS)序列信息,然后估计出信道增益和相位,以及各个干扰信号的时间延迟.根据这些估计,基站接收机可以重新产生移动终端2至移动终端n干扰信号,然后从接收信号中减掉.如果信道估计精确,重新产生的干扰信号将是实际干扰信号的精确估计,减除过程就能充分从移动终端1信号中消除干扰.因此,所有衰落场景下可用的精确信道估计、频率偏移量估计、时间延迟估计和接收信号功率估计都是必须的[5].最小均方估计、最大似然序列估计技术都是有效的信道估计方法.干扰重新产生和消除步骤需要保持连续性,以实现所能带来的潜在容量和吞吐量优势.

3.4 译码技术

球面译码有接近于最大似然译码的性能,但其复杂度比最大似然译码显著低.它的基本思想是:在码空间内搜索某个预定义半径为R的N维超球面.R的取值范围需要折衷考虑,因为搜索复杂度会随着R的范围增大而呈指数级增长,而R的取值范围减小,会使译码发生错误的可能性增加,如正确的码字点有可能不在搜索的半径范围内.研究分析表明,在采用高阶调制如16QAM和64QAM较高SINR情况下,目前的处理器还是可以合理应对球面译码算法的复杂性的[6].更进一步的是,在不相关M IMO信道传输条件下,性能只比最大似然译码恶化不到1 dB.如果M IMO空间信道是相关的情况下,球面译码器的性能降低达5 dB,这取决于信道之间的相关性程度.

脏纸译码(DPC)是另外一个受到相当关注的消除系统干扰的技术,它可以在联合译码不能实现的情况下采用.其本质是对于每个传输进行预编码,期望的信号会被影射到了一个已知的码字空间;接收机得到预编码空间的信息,就可以在干扰存在的情况下使用网格类型的译码器与向量量化器的结合,成功译码期望信号.研究结果[7]表明,DPC和2×2的M IMO结合比单独只采用M IMO系统频谱效率增加0.8 bit·(s·Hz)-1,比4×4M IMO增加1.35 bit·(s·Hz)-1,DPC性能也超过频率复用方案.

为了达到DPC的理论最大增益,码字中的符号数目需要达到104级,结果向量量化器的复杂度不可避免,还导致译码器的复杂度随着码字长度增加而呈指数级增长.

4 结束语

目前,可以实现的成熟方法应该考虑作为初始L TEUL和DL部署的基线特征,它们不仅显著地提高整体容量,而且复杂度并未增加太大.在干扰消除技术、功率控制技术、M IMO技术,以及球面译码和脏纸编码等译码技术中,没有一个单独的技术是可以一劳永逸的.只有把这些技术结合起来使用,才能在重负载的L TE部署中获得较大的N=1复用容量.短期内,诸如分数功率控制和基于高SINR区域调度的自适应分数频率复用的结合,可以形成强大的L TE ICIC策略的基础.对于长期的ICIC性能增益,可以通过使用基站间基于网络算法,包括网络M IMO、分布功率控制,以及编码策略如球面译码或者脏纸编码实现.

[1]吕鹏.OFDM系统的信道估计算法研究[D].西安:西安电子科技大学,2008.

[2]LASTER JD,REED J H.Interference rejection in digital wireless communication[J].IEEE Signal Processing Magazine,1997,14(3):37-62.

[3]CASTELLANOSC U,V ILLA DL,ROSA C,et al.Performance of uplink fractional power control in U TRAN L TE [C]∥Proceedings of the 67th IEEE Vehicular Technology Conference.[s.l.]:IEEE,2008:2517-2521.

[4]PISCHELLA P,BELFIORE J C.Power control in distributed cooperative OFDMA cellular networks[J].IEEE Trans Wireless Commun,2008,7(5):1900-1905.

[5]胡欣,戴在平,李元杰.针对一种特殊干扰信号的自适应抵消器改进算法[J].华侨大学学报:自然科学版,2002,23 (3):308-312.

[6]BARBERO L G,THOM PSON J S.Performance of the complex sphere decoder in spatially correlated M IMO channels[J].IET Commun,2007,1(1):112-130.

[7]CHO IW,ANDREWSJ.The capacity gain from base station cooperative scheduling in a M IMO DPC cellular system [C]∥IEEE International Symposium on Information Theory.[s.l.]:IEEE,2006:1224-1228.

(责任编辑:黄晓楠英文审校:吴逢铁)

Research of Inter-Cell Interference Suppression Technique for B3G System

SHEN Zhen-han,HUANG Hua-can

(College of Information Science and Engineering,Huaqiao University,Quanzhou 362021,China)

The analysis of being used o r have been used for long term evolution(L TE)wireless communication system s Inter-cell interference suppression has been put forwarded.The problem of the interruption coverage in potential signal to interference plus noise ratio was investigated.Including power control technology,space division multiple access antenna techniques,interference cancellation techniques and decoding technology,etc..The research suggest that interference cancellation can bring a significant gain,but because its complexity to dealing with,it′s only applied to L TE up link,and the base stations also need real-time exchange of information between the millisecond L TE system in order to achieve maximum gain;spherical coding and dirty paper coding decoding technology can provide fairly good gain,but the complexity for dealing limit the UL link applications;power control technology and multiple input multiple output(M IMO) technology is base on the inter-base station technology with the potential performance gain and the feasibility of achievement on base stations.

beyond 3rd generation;long term evolution;interference suppression;Intercell;signal to interference plus noise ratio

TN 911.4;TN 914.5

A

1000-5013(2011)02-0165-04

2009-08-21

黄华灿(1948-),男,教授,主要从事视频处理与传输及专用集成电路设计的研究.E-mail:hchuangqz@yahoo.com.cn.

福建省科技计划项目(2006T0006);福建省泉州市科技计划项目(2006G3)