不同缓冲带植物在滨岸缓冲带中的作用

2011-09-19吉国强韩伟宏赵国斌

吉国强,韩伟宏,赵国斌

(1.山西林业职业技术学院,山西太原030009;2.山西省农业科学院农业资源与经济研究所,山西太原030006;3.山西省科技教育扶贫工作站,山西太原030002)

随着我国经济的发展,人们对环境保护的力度越来越大。水体污染导致水生生物多样性下降和水生生态系统的严重破坏,对人们的健康构成了十分严重的威胁。目前,对于点源污染的控制已经取得了及时有效的成果,但对于非点源污染的控制还有很多问题有待解决。在最大限度降低面源污染物产生量的前提下,如何减少其入河量,是解决农业非点源污染问题的热点之一[1-2]。滨岸缓冲带(Riparian buffer strips)是指河水—陆地交界处的两边,直至河水影响消失为止的地带,是介于河溪和高地植被之间的生态过渡带[3]。滨岸缓冲带对农田地表径流中携带的营养物质、农药等污染物、颗粒物具有较高的吸收和截留作用[3-4]。由于其处于水陆生境的过渡地带,既受到陆地系统的影响,又受到水体的影响,具有明显的边缘效应[4-5]。滨岸缓冲带的重要标志之一是其上覆盖有密集的植被[6]。

本试验主要研究临汾汾河流域草本、灌木、乔木在缓冲带净化面源污染物中的固体颗粒悬浮物(SS)和水土保持方面所发挥的不同作用,以期为山西临汾及全国类似地区滨岸缓冲带的研究和营建提供借鉴。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验基地位于山西临汾汾河流域,北纬35°23′~36°57′,东经110°22′~112°34′,该地区是冬寒夏热。全市冬季寒冷干燥,降雪稀少;春季干旱多风;秋季阴雨连绵;夏季酷热多暴雨,伏天旱雨交错。

1.2 植被选择

通过调研,选择3种常见的适合于当地环境的植被,植物类型设计为草本、灌木、小乔木各1种。草本为高羊茅,秆成疏丛,直立,粗糙,幼叶折叠;叶舌呈膜状,长0.4~1.2 mm,平截形;叶耳短而钝,有短柔毛;茎基部宽,分裂的边缘有茸毛。灌木为紫穗槐,是豆科紫穗槐属落叶灌木,高1~4 m,丛生、枝叶繁密,皮暗灰色,平滑,小枝灰褐色,幼时密被柔毛;侧芽很小,常2个叠生;叶互生,奇数羽状复叶;小叶11~25片,卵形,狭椭圆形,先端圆形,叶内有透明油腺点。小乔木为柽柳,叶互生,披针形,鳞片状,小而密生,呈浅蓝绿色。

1.3 试验条带设计

构建长度为20 m,坡度为4°的3条缓冲带,每条缓冲带宽2 m。为防止干扰,每2个条带之间用防渗薄膜隔开。每条试验带沿程居中布设9 个采样点,分别离进水端 3,6,9,12,13,14,16,17,19 m[7],同步采集径流水样。试验条带植被选择及分配方式如表1所示。

表1 试验条带植被选择及分配方式

1.4 试验方法

根据临汾地区农田面源污染物特征,人工配制径流污水,模拟降雨径流。

(1)降雨量为100 mm,降雨历时均为50~60 min。(2)污水配制:泥土颗粒配制污水模拟面源污染中的固体颗粒悬浮物(SS)。(3)监测方法:现场试验从2009年6月开始,监测径流水中固体颗粒悬浮物(SS)的浓度变化,每个月1次,连续5次[8]。(4)评估不同植物的固土能力:植物生长稳定之后,分8个土层深度对种植不同植被的滨岸缓冲带样地进行土壤抗侵蚀强度测定,重复4次取平均值。

2 结果与分析

2.1 草本高羊茅对SS的净化能力及固土能力

从图1可以看出,高羊茅在缓冲带前12 m对径流水中SS具有明显的滞留效益;但12 m后去除效果趋于平缓。全程对SS去除率较高,达83.81%。

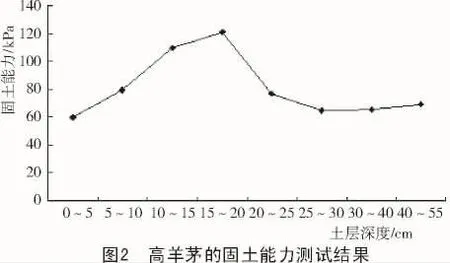

由图2可知,种植有高羊茅的缓冲带土壤,表层0~5 cm处的土壤抗侵蚀能力为60 kPa,5~20 cm处出现了上升趋势,并在20 cm处达到了峰值,而后出现了明显的下降趋势,最终回到60 kPa的初始水平,可见,高羊茅对于土壤浅层土(5~20 cm)的固定有一定促进作用。

2.2 灌木紫穗槐对SS的净化能力及固土能力

由图3可知,径流水在经过紫穗槐缓冲带的过程中,其中的SS不但没有出现下降反而出现大幅上升,最大增幅可达14.7%。虽然在整个过程中也出现了一些拐点,但总体而言,径流水中的SS都呈现上升趋势。可见,紫穗槐缓冲带对面源污染中的SS并没有明显的滞留效益,与裸露的土壤表层遭到径流冲刷时表现出了相似的特征。

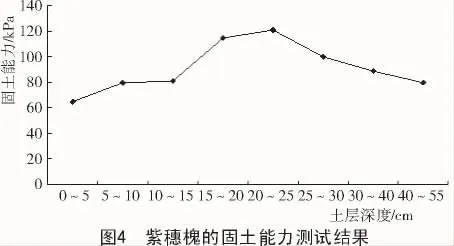

由图4可知,种植有紫穗槐的缓冲带土壤,在土层深度0~15 cm处土壤抗侵蚀能力为60~80 kPa,与普通的土壤区别不大;但在土层深度15~30 cm处,土壤的抗侵蚀能力最高可达到121 kPa,可见,紫穗槐的存在增加了土层深度15~30 cm土壤的抗侵蚀能力,即紫穗槐对中浅层土壤抗侵蚀能力的提高有一定促进作用。

2.3 小乔木柽柳对SS的净化能力及固土能力

从图5可以看出,柽柳对SS的净化与紫穗槐相似,径流水中SS的质量浓度沿程增加的趋势较为明显;在整个过程中,SS质量浓度的最大增幅可达16%,这与草本缓冲带径流水中的SS质量浓度截然相反。同时,其印证了关于缓冲带对面源污染物去除效益的一个普遍观点,即草本缓冲带在面源污染的去除中发挥着最重要的作用。

由图6可知,种植有柽柳的土壤,在土层深度0~20 cm处,土壤抗侵蚀能力为60~80 kPa,与普通的土壤区别不明显;但在土层深度25~40 cm处,土壤抗侵蚀能力最高可达132 kPa,可见,柽柳的存在增加了土层深度25~40 cm处土壤的抗侵蚀能力,即柽柳对中深层土壤的抗侵蚀能力的提高有一定促进作用。

3 结论与讨论

缓冲带通过在其上种植的浓密草皮层,能有效滞缓径流,沉降、截留和吸附径流中的各类污染物质[9-14]。缓冲带的营建方式千差万别,不同植物在缓冲带中所起的作用差别很大。本试验发现,在缓冲带中对径流水中SS净化起主要作用的是草本,这与其高盖度有十分重要的关系,同时,草本根系较浅,能有效减少径流水对土壤的过度冲刷,因而,在污染物去除方面效果十分理想。

灌木和小乔木在其下不生长草本且没有枯落物覆盖的情况下,裸露的土壤面积较大,基本与纯粹的裸露土壤没有明显区别,因而,受径流水冲刷,裸露土壤的一部分进入到径流水中,使径流水中SS的质量浓度不但没有下降,反而出现了增加的趋势。所以,灌木和小乔木对净化流过缓冲带的径流水中的污染不起主要作用。然而,通过缓冲带固土能力试验结果发现,灌木和小乔木对中浅层土壤、中层土壤和中深层土壤的保固却有十分重要的作用。

[1]卢宝倩,黄沈发,唐浩.滨岸缓冲带农业面源污染控制技术研究进展[J].水资源保护,2007(增刊):7-9.

[2]邱卫国,唐浩.稻作期氮素渗漏流失特性及控制对策研究[J].农业环境科学学报,2005(增刊):99-103.

[3]Nilsson C,Berggrea K.Alterations of riparian ecosystems caused byriver regulation[J].Bioseienee,2000,50(9):783-793.

[4]张建春.河岸带研究及其退化生态系统的恢复与重建[J].生态学报,2003,23(1):56-63.

[5]邓红兵,王青春,王庆礼,等.河岸植被缓冲带与河岸带管理[J].应用生态学报,2001,12(6):951-954.

[6]董凤丽,袁峻峰,马翠欣.滨岸缓冲带对农业面源污染NH4+-N,TP的吸收效果 [J].上海师范大学学报:自然科学版,2004,33(2):93-97.

[7]苏天杨,李林英.不同草本缓冲带对径流污染物滞留效益及其最佳宽度研究[J].天津农业科学,2010,16(3):121-123.

[8]Lowrance R R,Altier L S,Williams R G,et al.The Riparian E-cosystemManagement Model[J].Journal ofSoil and Water Conservation,2000,55(1):27-34.

[9]王敏,吴建强,黄沈发,等.不同坡度缓冲带径流污染净化效果及其最佳宽度[J].生态学报,2008,28(10):4951-4956.

[10]黄沈发.3种草皮缓冲带对农田径流污染物的净化效果及其最佳宽度研究[J].环境污染与治理,2009,30(6):53-57.

[11]Dadd L C.Principles of planning and establishment of buffer zones[J].Ecological Engineering,2005,24:433-439.

[12]叶建锋,操家顺.生态修复技术在保护水库水源地中的应用[J].环境科学与技术,2004,27(2):61-64.

[13]王晓燕,曹利平.控制农业非点源污染的排污收费理论探讨[J].环境科学与技术,2007,30(12):47-51.

[14]李世锋.关于河岸缓冲带拦截泥沙和养分效果的研究[J].水土保持科技通报,2003(6):41-43.