某高层建筑抗震设防类别提高后加固设计

2011-09-12冯远丽

冯远丽

(贵州省建筑设计研究院,贵州贵阳550002)

1 工程概况

1.1 建筑现状

某高层公寓楼位于贵州省贵阳市金阳新区,建筑面积1.8×104m2,地下 2 层,层高分别是 4 .4m、5.5m,地面上 2 5层,1至3层层高4.2m,4层层高4.5m,以上各层层高3.0m,房屋檐口高度80.1m。结构型式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,楼盖为全现浇一般钢筋混凝土梁板结构,基础型式为人工挖孔桩,基础持力层为中风化白云岩,基础平均埋深9.9m。该建筑工程所建地抗震设防烈度6度第1组,设0.05g,计基本地震加速度值为 抗震设防类别为标准设防类(丙类),场地土类别为Ⅱ类,基本风荷载值0.35 kN/m2。

1.2 建筑使用功能改变

公寓楼设计时间为2008年3月,设计当初大楼功能定性为普通公寓楼。原设计依据GB 50223-2004《建筑工程抗震设防分类标准》,抗震设防类别定义为标准设防类即丙类,根据GB 50011-2001《建筑抗震设计规范》第6.1.2强条表6.1.2,结构抗震等级:框架3级、剪力墙3级。

2009年10月当公寓楼修建至第10层时,建设单位提出改变公寓楼使用功能,拟由普通公寓楼改为学生公寓楼及学生餐厅使用。当时正逢我国经历了2008年“5·12”汶川8.0级特大地震,造成特大人员伤亡及大量房屋建筑垮塌,其中,中小学学校建筑破坏严重,部分校舍倒塌,据初步统计,该次地震造成四川地震区受损学校数约13 779处,总面积21 900×104m2,其中严重破坏校舍面积约占38%约8 322×104m2,倒塌校舍面积约占3.8%约832×104m2。国家领导及教育部决定:痛定思痛,吸取教训,全面提高我国学校建筑的抗震能,《力 因此很快调整了当时执行的 建筑工程抗震设防分类标准》及《建筑抗震设计规范》,意在提高学校建筑的安全度。

2 抗震类别、构造等级提高

修改设计时间2009年11月,按照修改后的GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第6.0.8条“教育建筑中幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别不低于重点设防类”及黔建设通【2009】428号文件要求“中学的学生宿舍、餐厅抗震设防类别不低于重点设防类”,再根据GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第3.0.2强条,该公寓楼由原设计的标准设防类提高至了重点设防类,再根据GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第3.0.3-3强条“重点设防类应高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;……同时应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。”因此按照调整后设计规范,该公寓楼需按7度加强抗震构造措施,同时按照GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震设计规范》第6.1.2强条表6.1.2,框架、剪力墙抗震等级由原设计的三级提高至了二级。

3 按照提高后的结构抗震类别及构造等级复核原设计

根据建设进度,建设单位提出调整房屋建筑使用功能之时,大楼已经修建至地面上10层,因此需对房屋建筑的底部加强部位,-9.90m~17.15m标高即地下室-2层至地面上4层框架及剪力墙抗震构造措施进行复核,复核结果如下。

(1)轴压比限值,按照GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震设计规范》第6.3.7条(表6.3.7),原设计框架柱抗震等级3级,轴压比控制限值为0.95,提高至2级后其轴压比限值为0.85;原设计剪力墙抗震等级3级,设计当初规范对3级剪力墙轴压比没有要求,提高至2级后按照GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震设计规范》第6.4.5条其轴压比限值为0.60。经复核结构计算结果,查实原设计框架柱、剪力墙轴压比均在新规范限值内,因此框架柱、剪力墙截面尺寸满足新规范要求,无需加固。

(2)框架柱配筋率,按照 G B 50011-2001(2008年版)《建筑抗震设计规范》第6.3.8强条(表6.3.8-1)规定,提高至2级后框架柱最小配筋率:角柱1.0%、中柱、边柱0.8%,经复核原设计框架柱配筋率满足新规范规定,无需加固。

(3)剪力墙截面厚度,需满足GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震设计规范》第6.4.1条规定,经复核原设计剪力墙截面厚度满足新规范规定,无需加固。

(4)剪力墙构造边缘构件及约束边缘构件设置复核,原设计剪力墙抗震等级3级,结构全高仅需设置构造边缘构件,剪力墙抗震等级提高至2级后,根据 GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震设计规范》第6.4.6-1条,需在“抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层……设置约束边缘构件”,即在建筑的-9.90~17.15m标高设置约束边缘构件。由于原来设计时规范对此没有要求,因此设计当初剪力墙未设置约束边缘构件,故需复核该部位边缘构件配筋及配箍是否满足约束边缘构件要求。

(5)约束边缘构件配筋及配箍率需满足GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震设计规范》第6.4.7条规定,故原设计边缘构件的实际配筋配箍需按照第6.4.7条进行补足,对已经施工完毕而又需要补足的约束边缘构件,目前只有采用补强加固措施进行补足。

复核结果表明:该建筑整体结构体系、刚度、楼层位移比及多数结构构件的原设计截面及配筋等均能满足业主调整大楼使用功能后相关设计规范的要求,仅有部分剪力墙约束构件配筋或配箍不满足要求,需进一步进行加固处理。

4 补强计算

4.1 剪力墙约束边缘构件纵筋及箍筋均不满足时节点补强计算

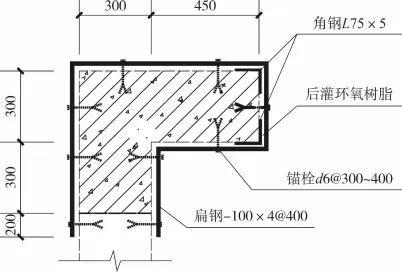

以图1为例:原设计剪力墙混凝土强度等级C40,剪力墙墙肢轴压比0.45,剪力墙墙肢长度两侧分别是 hw=2 400mm、1 300mm,约束边缘构件范围长度按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》表6.4.7要求:lc=0.15hw=0.15×2400=360mm、0.15×1300=195mm,约束边缘构件配箍特征值λv为0.20。另按照《抗震规范》图6.4.7转角墙(L形墙)转角部位bf需≥300mm,因此本转角约束边缘构件设计lc=750、600mm。根据《抗震规范》第6.4.7条:二级抗震墙约束边缘构件在设置箍筋范围内纵向配筋需达到:

0.010Ac=3150mm2,

(其中Ac=300×600+300×450=315000mm2)

而原设计该约束边缘构件实际配置纵筋为18φ12,配筋面积As1=2 036mm2,故还需增加纵筋面积As=3150-2036=1 114mm2,配筋不足率达-35.37%。

设计采用在墙肢外侧粘贴钢板的方式进行补足。在约束边缘构件转角处竖向外贴2根角钢 75×5,增加纵筋面积:As2=741×2=1 482mm2。

粘贴角钢后构件配筋率达到:

(As1+As2)/Ac=(2036+1482)/315000=1.11% >1.0%

因此粘贴2处角钢 75×5后,约束边缘构件的纵筋配筋率满足GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》要求。

按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》第6.3.12条,约束边缘构件配箍率需达到ρv=fc/fy=0.20×14.3/210=0.0136=1.36%。而此部位实际配箍为φ12@150,配箍率仅有:

3060×1131×10/(As0×1000×1.5)=0.88%

(其中,原箍筋长度lc=3 060mm,边缘构件净面积As0=260×1010=262 600mm2)

配箍率不足率达到-35.29%。

设计采用在墙肢外侧水平粘贴钢板-100×4@400(钢板中到中距离)的方式进行补足。通过粘贴钢板,增加配箍率:lc×100×4×2.5/(As0×1000)=1.03%

(增加扁钢长度 lc=750×2+600×2=2 700mm,扁钢@400即每1m增加2.5道扁钢)

粘贴水平钢板补强后配箍率达到:0.88%+1.03%=1.91%>1.36%

因此粘贴水平钢板-100×4@400后,约束边缘构件配箍率满足GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》要求。

图1 纵筋及箍筋均不满足时节点补强计算

4.2 剪力墙约束边缘构件仅配箍不满足时补强计算

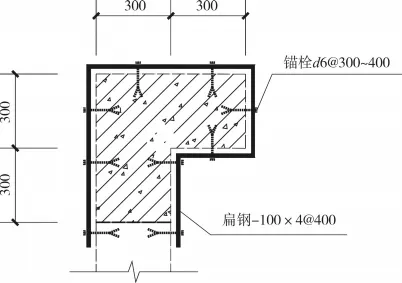

以图2为例:原设计剪力墙混凝土强度等级C40,剪力墙墙肢轴压比为0.47,剪力墙墙肢长度hw=2 000mm,约束边缘构件范围长度按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》表6.4.7要求,lc=0.15hw=0.15×2000=300mm,约束边缘构件的配箍特征值 λv为0.20。另按照《抗震规范》图6.4.7,转角墙(L形墙)转角部位bf需≥300mm,因此本转角约束边缘构件lc=600mm。

图2 仅箍筋不满足时的节点补强计算

根据《抗震规范》第6.4.7条,二级抗震墙约束边缘构件在设置箍筋范围内纵向配筋需达到:0.010Ac=2 700mm2

(其中Ac=300×600+300×300=270 000mm2)

原设计该约束边缘构件实际配置纵筋为16φ16,配筋面积 As1=3 218mm2,As1>0.010Ac,纵筋配筋率满足 GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》要求。

按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》第6.3.12条,边缘构件配箍率需达到 ρv=fc/fy=0.20×14.3/210=0.0136=1.36%。而实际配箍为φ12@125,配箍率仅有:

2760×1131×10/(As0×1000×1.25)=1.11%

(其中,原箍筋长度lc=2 760mm,边缘构件净面积As0=260×860=223 600mm2)

配箍率不足率达到-18.38%。

设计采用在墙肢外侧水平粘贴钢板-100×4@400(钢板中到中距离)的方式进行补足。通过粘贴钢板,增加配箍率:

2400×100×4×2.5/(As0×1000)=1.07%

(增加扁钢长度lc=600×4=2 400mm,扁钢@400即每1m增加2.5道扁钢)

粘贴水平钢板补强后配箍率达到:1.11%+1.071%=2.18%>1.36%

因此粘贴水平钢板-100×4@400后,约束边缘构件配箍率满足GB 50011-2001(2008年版)《抗震规范》要求。

5 补强加固措施

(1)墙肢边缘构件纵筋配筋不足、纵筋及箍筋均不足时采用在约束边缘构件范围横向粘贴扁钢、竖向转角粘贴角钢的方式进行补足,扁钢及角钢采用φ6锚栓固定于原有墙肢上。补强大样详图1。

(2)墙肢边缘构件仅配箍不足时采用在墙肢边缘构件范围横向粘贴扁钢-100×400的方式进行补足,扁钢用φ6锚栓固定于墙肢上。补强大样详图2。

6 加固施工技术要点

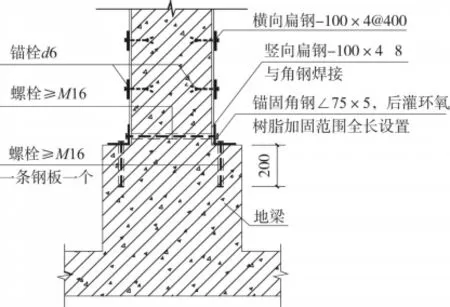

图3 加固钢板及角钢与基础的连接

(1)需加固约束边缘构件竖向钢板及角钢与基础的连接按图3大样要求施工,柱脚处用角钢 75×5将竖向钢板及角钢固定于原有墙肢及基础上,用M16锚栓将角钢固定于基础上,且角钢内侧全长灌注环氧树脂。

(2)需加固约束边缘构件竖向钢板及角钢在楼层标高处连接按图4大样要求施工,在楼板上下面标高处用角钢

75×5将竖向钢板及角钢固定于原有墙肢,并用M16穿墙锚栓对穿连接。

图4 加固钢板及角钢与梁、板的连接

(3)技术要求:

①应将原剪力墙墙肢截面的棱角打磨成半径r>7mm的圆角;

②外贴型钢的注胶应在型钢架焊接完成后进行;

③外贴型钢的胶缝厚度宜控制在3~5mm;

④型钢表面应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作为防护层。

7 结束语

当前,有不少建筑因设计功能的改变或设计本身的不足,需按照国家现行设计规范进行复核及加固。本工程由于大楼使用功能改变,建筑抗震设防类别及抗震构造等级提高,设计采用在剪力墙约束边缘构件外粘贴竖向扁钢、角钢及水平扁钢的方法进行加固补强,加固处理后的结构既满足现行规范要求,又较好的满足了建筑功能的需求。本工程在2010年8月已经施工完毕,投入使用。

[1] JGJ 3-2002高层建筑混凝土结构技术规程[S]

[2] GB 5011-2008建筑抗震设计规范[S]

[3] GB 50367-2006混凝土结构加固设计规范[S]

[4] ISSN 1002-8412工程抗震与加固改造[S]