地域化绿色建筑创作——卧龙自然保护区都江堰大熊猫救护与疾病防控中心方案设计

2011-09-12茅锋,胡佳

茅 锋,胡 佳

(中国建筑西南设计研究院有限公司,四川成都610041)

受“5·12”汶川大地震影响,地处震中的中国保护大熊猫研究中心损毁严重。为保证灾后大熊猫人工种群的安全,满足大熊猫野外救护和疾病研究的需求,四川卧龙国家级自然保护区管理局决定于都江堰青城山异地重建大熊猫救护与疾病防控中心——国内首家“大熊猫救护与疾病防控中心”。

项目建设地点位于四川省都江堰市青城山镇石桥村区域,总用地面积约51 hm2。基地东临青城山环山渠及106省道,西侧群山环抱。基地内林木茂盛,种类繁多。项目建成后将兼具大熊猫疾病救治、疗养、疾病研究、科普教育等功能。

1 设计方案探索

方案设计经历了一个漫长的过程,对几个核心问题的思考、咨询、讨论贯穿设计始终,并一直延续到后续的施工图设计阶段。

(1)题一,关键词:功能。作为国内乃至世界第一个大熊猫救护与疾病防控中心,项目建设具有标杆意义。设计应积极应对大熊猫特殊生活习性以及救护与疾病防控研究的特殊功能,探索并构建适应大熊猫的生活习性、行为方式、生理特点的标准化的空间处理方法及工程构造做法。

(2)题二,关键词:地域与现代。项目应该有着怎样的表情,蕴含怎样的神韵。设计伊始,设计团队对此问题有着两种不同的理解。观点一、作为科研办公性质的项目,干净简洁的现代建筑形象更符合项目的性质,所谓“新瓶装新酒”。观点二、建设区域位于青城山景区外围保护地带,建筑形象应与保护区整体风貌协调,充分表现地域建筑特色。设计在观点的不断碰撞中进行,几易其稿,对方案的多种可能性进行研究对比。最终,在听取崔凯为组长的专家评审组意见后,两个从不同角度出发相对对立的观点互相渗透融合,统一于对地域与现代的重新认识:建筑总是扎根于具体的环境中,受到当地的社会、经济、人文等因素的影响,也受到所在地区的文化传统、地理气候条件和城市地段环境所制约。建筑设计应从地域中提取特色,挖掘有益基因,与现代科技相结合,使现代建筑地域化,地域建筑现代化。

(3)题三,关键词:绿色与生态。排开物种因素,因人类活动而改变——更多的是恶化——的自然环境,是大熊猫数量日益稀少,亟需保护的重要原因。本案作为为大熊猫特设的项目,将采取更为谨慎的环境与建筑生态策略。高技与低技已不是取舍的重点,选择服从于项目各属性所决定的项目背景的规划与技术是更为切实和慎重的方法。

2 设计方案的形成

2.1 规划布局——林盘布局,对传统民居聚落的传承和再诠释

2.1.1 原型分析

林盘,成都平原独有的一种农村居住聚落形态。一个林盘往往以数个农村院落为聚落中心,形成直径约50—200米的生活场所,圈层外是环绕聚落的高大树木,聚落周围则是耕田。一个林盘内,每家独户居住,邻居多近亲、宗族兄弟,既私密又互通有无。整体经营布局上街、巷、坊、院有机结合,房舍围合成庭院,很好地顺应地理气候特征。院坝作为聚落的公共绿地和活动空间,则是社会性及文化性场所。

2.1.2 拓扑演绎

规划布局按照林盘的构思理念,强调融入自然而非突出于自然的设计,注重传统川西民居院落意向的表达。各建筑单体以聚落状,由南向北呈线状展开。各建筑单体均以自然山体为背景,在茂盛的绿化植被中若隐若现,充分契合林盘的理念。在空间组织上,自然山体为空间的主要构成背景,建筑聚落依托山体布置,形成开合有序,野趣盎然的院坝空间。各建筑聚落参差错落,随机自由,或围合成三合院,或点、线结合。建筑单体多采取一层或二层的小体量,形态内敛,整体意象朴素自然。

2.1.3 功能分区

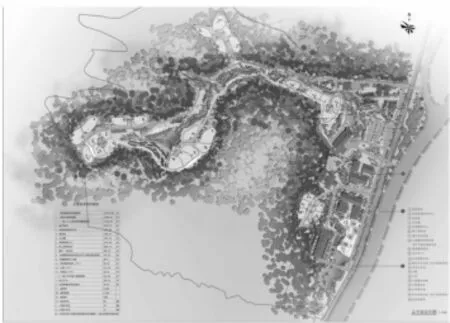

规划设计中尽可能地使各功能区均具有较强的独立性和完整性,简化流线,方便管理。根据使用功能的需要,将园区划分为公众接待教育区、办公区、大熊猫救护与检疫区、大熊猫疾病防控与研究区、大熊猫康复与训练区、自然植被区、后勤服务区、未来发展用地八个分区(图1)。

图1 总平面图

2.2 建筑设计

建筑设计鸟瞰图见图2。

图2 鸟瞰图

2.2.1 现代建筑地域化,地域建筑现代化

川西林盘建筑的自然、生态、民居元素形态非常丰富,这些元素是在长期历史发展进程中积淀形成的。设计通过对传统川西民居的穿斗结构、青砖墙等经典元素的抽象提炼,以现代建筑材料和语言对传统建筑进行诠释和转喻,内部空间充分反映了民居院落的特点,自然的表达了原生态和地域化的特质,既是对传统形式的直接延续,也是在传统意韵基础上的现代表达,建筑形态富于空间层次感和时间厚重感而不失现代气息(图3)。

图3 科研教育中心透视图

在单体设计中,与动物学专家及一线饲养管理人员沟通合作,在监护兽舍、大熊猫圈舍、大熊猫活动场地、兽医院等大熊猫生活区域,探索了一些适应大熊猫的生活习性、行为方式、生理特点的标准化的空间处理方法及工程构造做法(图4)。

2.2.2 由整体到局部,全周期的绿色建筑理念

项目拟申请国家三星级绿色建筑设计标识,设计贯彻全寿命周期内资源消耗最小的绿色建筑理念,根据《绿色建筑评价标准》控制项与一般项的要求,各专业紧密配合开展集成性的工作。(方案设计已通过绿色建筑设计三星标识初步评审。)

(1)对场地内地形地貌进行最大限度的保护,避免进行大开挖、大填方。建筑、道路、大熊猫圈舍、大熊猫运动场的布置顺应地形,随山就势。部分建筑利用场地原有农宅基地进行建设。对场地内现有自然水系、自然湿地和植物进行合理尊重地利用,根据地形和现有沟渠设置雨水蓄积方案并与景观设计相结合。

图4 兽医院透视图

(2)降低光污染和优化声环境。窗户设计和景观照明布置均考虑避免出现光污染。

根据建筑对声环境的要求进行总图布置,通过总图调整、围墙以及绿化带布置降低环境噪音影响。

(3)合理及优化使用环保建材。建筑方案造型简约,无大量纯装饰构件。对实验室和大会议室采取灵活隔断,适应后期功能扩展调整需要,避免过多的建筑垃圾和后期资金投入。

(4)尽可能多的采用屋顶绿化及扩大绿化面积,采用可开启吊顶及通风屋面,提高环境舒适度,降低空调能耗。采用双层中空保温墙体,满足外维护结构热工性能的同时减少不可降解保温材料的使用。

(5)对场地内废弃建筑材料进行有效利用,用无法直接利用的建筑废弃物进行道路铺地和砌筑圈舍矮墙等,预计回收利用原址废旧建材不低于现有可利用材料的30%。

(6)采用透水混凝土及透水材料作为园区道路及硬质地面的铺装,最大程度地维持原场地地下水系统,以利植被生长及地热资源的保持。

(7)综合节能技术。通过对建筑各项性能的分析,合理配置资源,解决满足使用要求前提下降低能耗问题。如对建筑方案的的窗户布置进行采光效果分析,进行合理配置,在满足室内采光和降低空调能耗方面寻求最佳结合点;采取地源热泵技术解决大部分的空调能源问题,降低功能使用的运营成本;在空调系统的设计中采取分区、分单体设置的方式:办公楼、疾病控制研究中心和兽医院采取中央空调,职工周转用房采取分体空调,监护兽舍采取局部空调、大部自然通风隔热的方式。根据不同的功能需求设计不同的空调方式,既保证了建筑的使用舒适性,又有效的节约的能源。

2.2.3 景观设计

(1)以尽量少扰动原生态环境为宗旨, 只做施法自然的融入式调整设计。

(2)疏密有致,步移景异——建筑布局的“随机”对位关系及景物(湿地植物、小桥、栈道等)的精品设置。

(3)建筑与环境相辅相衬,互为景观。——建筑之间互为关照,植物布置起到调节视觉层次的作用

(4)引入农耕田园意象,人工与自然进行对话——农田不同色彩农作物的种植与乔木林形成鲜明的对比。

(5)园林手法的运用,让小环境(庭院)四季写意。如在庭院中种植:银杏、梅花、樱花等,辅以大面积竹林,通过植被感知季节变化。

[1] 吴良镛.基本理念·地域文化·时代模式——对中国建筑发展道路的探索[J].建筑学报,2002(2)

[2] 单军.“根”与建筑的地区性──“根:亚洲当代建筑的传统与创新”展览的启示[J].建筑学报,1996(10)

[3] 曾坚.地域性建筑创作[J].城市建筑,2008(6)

[4] 胡京.建筑的进化:原生到自觉的生态建筑——可持续发展的建筑及环境思考[J].建筑学报,1998(4)