太阳能电池的原理、发展及测量参数

2011-09-07夏天豪宁波市计量测试研究院

夏天豪 陶 煜/宁波市计量测试研究院

0 引言

1 太阳能电池的结构及原理

目前全球能源问题严峻,必须寻求可持续发展的解决方案。太阳作为地球上所有能源的根源,将会是解决能源问题的关键。太阳储能非常丰富,它向宇宙空间发射的辐射功率为3.8×1023kW,其中20亿分之一到达地球大气层,到达地表的约为8×1013kW,也就是说太阳每1 s照射到地球上的能量就相当于燃烧500×104t煤释放的热量,取之不尽,用之不竭。但是太阳能的利用率却非常低。到达地面的太阳辐射能中,47%在地表面直接转化成热能,23%储存在海水和冰中,另一部分用于将水蒸发成云或雨。地球上动植物以光合作用的形式使用的生物能源只占0.02%。这是非常小的一部分太阳能,却支持着地球上所有的生命活动。如果能合理有效地利用太阳能,能源问题将不再是问题。

现阶段对太阳能的利用主要分为两类,一种是直接利用太阳辐射所转化的热能,其主要代表为真空管太阳能热水器,收集太阳辐射的热能用来提升水的温度。这种方法技术简单,但是能量使用方式单一,灵活性差;另一种就是把太阳能转化为电能,然后应用于各种场合,这种方法也被称为太阳能电池发电。太阳能电池发电是一种可再生的环保发电方式,发电过程中不会产生二氧化碳等温室气体,不会对环境造成污染,是具有巨大发展潜力的绿色能源。

太阳能电池是一种利用太阳光能直接发电的半导体薄片,在光的照射下,能够瞬间输出电流,这在物理学上称为光生伏特效应(photovoltaic, 简称PV),并于1939年由法国物理学家A.E.Becquerel首次发现。

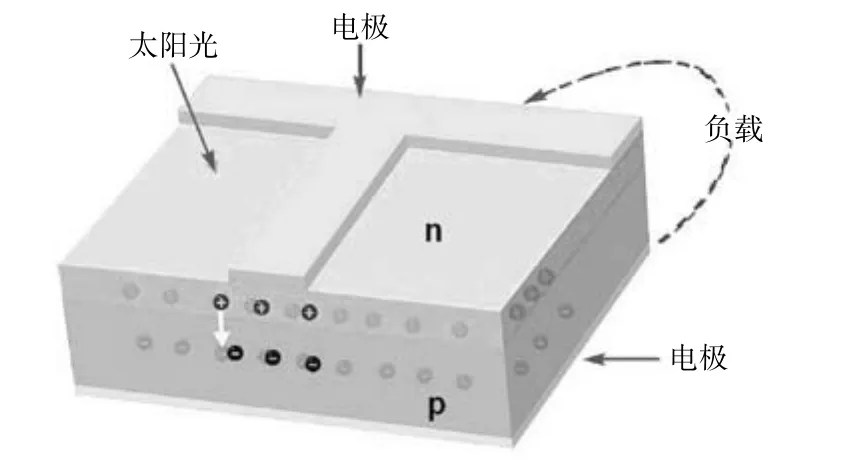

图1所示为太阳能电池的一般结构,它的主要部分就是两层不同掺杂的半导体。当半导体原子受到外来能量激发时,外层电子会脱离原子核的束缚而形成自由电子,而剩下部分则成为一个“空穴”。由于电子带负电,所以空穴带正电。不同掺杂的半导体导致其多数载流子的不同,以电子为多数载流子的成为n型半导体,以空穴为多数载流子的称为p型半导体。当两种半导体连接在一起时(如图1所示),就会发生多数载流子的扩散,并在其交界面处形成一个p-n结。载流子扩散的最终结果是形成一个n型半导体指向p型半导体的一个内建电场,也称为势垒电场。当太阳照射p-n结时,大量光子的注入会激发出许多电子-空穴对,并在势垒电场的作用下,分别向p-n结两端移动,使得p区带正电,n区带负电。当光生载流子积累到一定程度时,其产生的电场能够抵消势垒电场,形成一个与之方向相反光生伏特电动势。在两种半导体上接上金属电极,电流就能从p区流出,带动负载,再从n区流入。可见,太阳能电池的本质就是将入射光子的能量转化为电能的过程。

图1 太阳能电池一般结构

2 太阳能电池的发展

虽然早在1883年,Charles Fritts等人通过在锗半导体上覆上一层极薄的金层形成半导体金属结,成功制备出世界上第一块太阳电池,但是这种电池把光能转化成电能的效率非常低,仅有1%能量被转化为电能,其余则变为无用的热能。如此低的转化效率就决定了如果需要得到足够的电能,必须使用大面积的电池来吸收太阳光能。这种情况下,一方面巨大的电池体积不利于多场合下的应用;另一方面,电池的成本会大大增加。这两点技术难题导致太阳能发电技术长期处于停滞不前的状态。

随着材料科学的发展,许多新的材料技术被应用于太阳能电池的研究生产中,其转化效率和成本都得到了大幅度的改进。无机硅太阳能电池凭借新的掺杂技术,有效提升了材料的光敏性,从而提升其转化效率。其中单晶硅电池的最高转换效率可达29%,多晶硅电池为24%,非晶硅为17%。这些技术已经发展得比较成熟,并投入了实际生产。美国于1983年就已在加州建立了一个大型的太阳能发电站;1994年,日本也通过政府补贴奖励的办法,鼓励每户人家安装3 000 W的家用发电系统;而今,不少汽车生产厂家也推出了商用的太阳能汽车。但是硅太阳能电池由于制作复杂,成本高,还是不适合大规模的推广使用。

为了应对无机硅太阳能电池商业化进程中所遇到的难题,有机太阳能电池已成为现今研究热点。这种电池同样是运用光生伏特的原理,有机材料吸收光子产生激子,激子会扩散到一定区域,并在一定的作用下发生分离,形成自由电子与空穴,两者运动到相应电极形成光生伏特电动势。相对于无机硅来说,有机材料取材相当丰富,价格低廉,而且生产制作相当方便,非常适合投入到商业化的应用,另外有机材料还可以通过涂覆,运用于各种复杂的环境条件中。虽然,目前不到10%的转换效率不如无机硅的太阳能电池,但是低廉的成本使其在市场竞争中保留了一席之地。

新一代太阳能电池的研究都是向提高转化效率和降低制作成本及难度的方向进行的。比如薄膜太阳能电池、染料敏化太阳能电池等都能有效降低制作成本和难度,并以此优势抢占市场份额。还有一种叫做串叠型的太阳能电池,通过设计不同能级的多层太阳能硅薄板来充分吸收不同波长的光子,其转化效率可达50%以上。另外,太阳能电池存在的最大缺陷就是夜晚不能进行发电作业,因此利用蓄电池、压缩空气等其他形式能量贮存白天所产生电能的技术,伴随太阳能技术的发展而不断创新。美国和日本也为了弥补这个缺陷,合力开展了“卫星太阳能计划”,利用赤道上空的卫星,24 h接收太阳能,并将能量以微波的方式传送到地面,保证这种能源能够独立支持全天候的能量供应。

3 太阳能电池的测量参数

随着太阳能电池生产成本的进一步降低,其商业化的趋势越发不可阻挡。由此受技术条件不均衡的影响,不同生产商生产的太阳能性能参数必然参差不齐。为了使太阳能成为一种大规模供能手段,必须对太阳能电池产品的一些参数进行定义和测量,并保证量值的统一可靠。根据太阳能电池的结构原理,描述其性能的主要有以下几个参数:

1)开路电压VOC

将太阳能电池置于标准光源照射下,在两端开路时,太阳能电池的输出电压值。可用高内阻的直流毫伏计测量电池的开路电压。

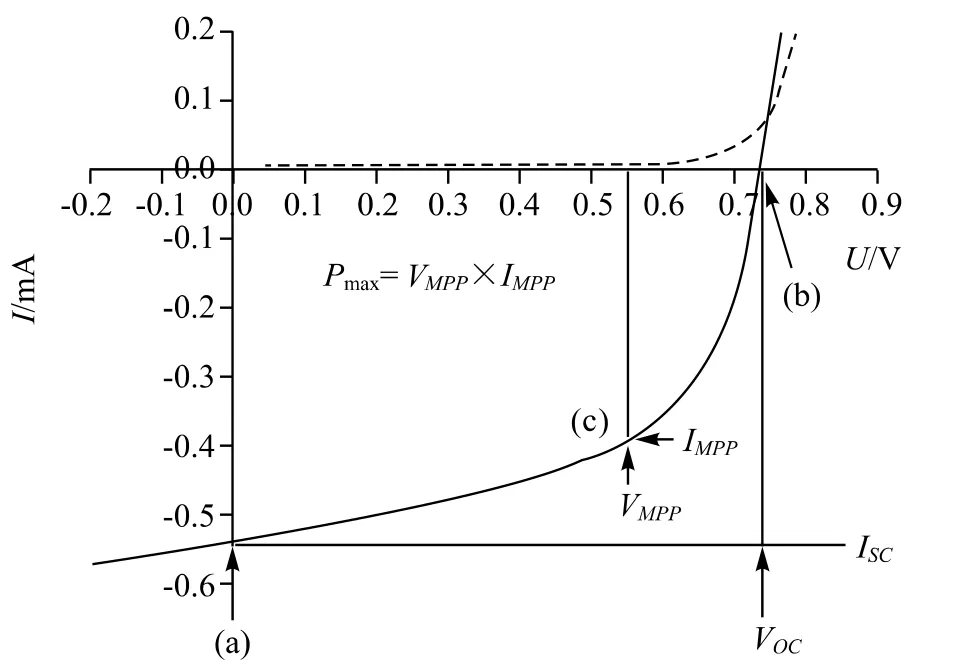

通常用I-V曲线来表征一个器件的电学性质。在此,可用电化学工作站来测试太阳能电池的I-V曲线。图2是一个太阳能电池在暗态和亮态下的I-V曲线的示意图。开路电压相当于图2中的(b)点。

2)短路电流ISC

就是将太阳能电池置于标准光源的照射下,在输出端短路时,流过太阳能电池两端的电流。如图2中的(a)点。可以通过用内阻<1 Ω的电流表接在太阳能电池的两端来测试短路电流。

3)填充因子(fill factor, FF)

图2 太阳能电池亮态(实线)与暗态(虚线)的I-V曲线

指最大输出功率Pmax与开路电压和短路电流乘积之比,是由于电池内阻而导致的能量损失,体现了电池带动负载的能力。

最大输出功率可以通过在I-V曲线图上找出最大的(I,V)乘积点得到,如图2中的(c)。

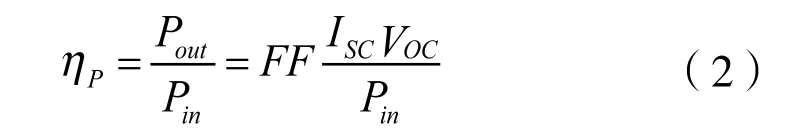

4)能量转换效率(ηP)

太阳能电池的转换效率指在外部回路上连接最佳负载电阻时的最大能量转换效率,等于太阳能电池的输出功率与入射到太阳能电池表面的能量之比,表示产生的电能与入射光能量之比,是太阳能电池的最为重要的指标,可以利用暗室和标准辐射强度(单位:W/m2)的白炽灯提供标准的宽谱光能,根据所测到的VOC和ISC,计算出转换效率。

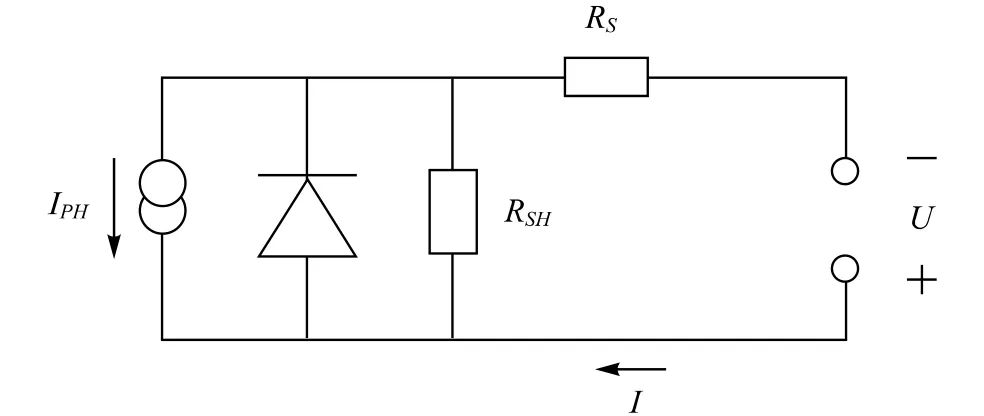

太阳能电池的等效电路是理解太阳能电池各个参数的有效方式。理想的太阳能电池的等效电路如图3所示,由一个恒流发生器、一个二极管、一个并联电阻RSH以及一个串联电阻RS组成。恒流发生器表示电池受光照时产生光电流IPH的能力,通过p-n结的结电流用二极管表示。

图3 太阳能电池的等效电路

这个等效电路的物理意义是:太阳能电池受到光照后产生一定的光电流IPH,其中一部分用来抵消结电流,另一部分为供给负载的电流。其端电压U、结电流、以及工作电流的大小都与负载电阻R有关,但负载电阻并不是唯一的决定因素。

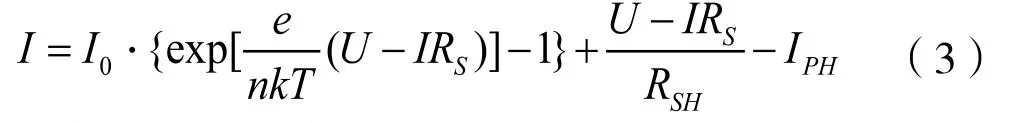

故通过端电流I与端电压U可以表示为

式中:I0- 暗态电流;

U - 负载两端的电压;

RS- 串联电阻;

RSH- 并联电阻;

IPH- 光电流。

公式第一项表示通过二极管的结电流,第二项表示通过并联电阻的电流,第三项表示光电流。

4 小结

石油、煤炭、天然气等重要能源正在日益枯竭,都不足人类百年之用,太阳能作为一种清洁能源,资源丰富,取之不尽。用太阳能进行发电,并用于生产生活的方方面面,将会是一种大势所趋的潮流。为了提升太阳能电池的转换效率和降低制作成本,各种研究不断提出不同新的材料和结构。因此,找到各种结构太阳能电池特性参数的通性,发展完善这些指标的测量技术,将为推进太阳能电池的商用化进程提供坚实的保障。

[1]Harald Hoppe, Niyazi Serdar Sariciftci. Organic Solar Cells: An Overview[J]. Materials Research Society, 2004, 19: 1924~1945.

[2]Martin A. Green, Keith Emery, David L. King, et al. Solar Cell Efficiency Tables(Version 26)[J]. Progress in Photovoltaics: Research and Application, 2005, 13(5): 387~392.

[3]Chapin D M, Fuller C S, Pearson G L. A New Silicon p-n Junction Photocell for Convertion Solar Radiation into Electrical Power[J]. Appl Phys, 1954, 25(5): 676~677.

[4]李炳田,任斌,黄河.有机太阳能电池研究进展[J].中山大学学报(自然科学版),200342(A19): 240-244.

[5]张晓光. 太阳能电池的发展历程[J]. 无线电,2008(551):83.

[6]马 莹,李占双,王君,等. 染料敏化纳米晶太阳能电池[J]. 化学工程师,2006(131):24-26.

[7]李钟实. 太阳能光伏发电知识问答(二)[J]. 电子世界,2008(10): 27-28.