空间索面悬索桥施工阶段计算与施工监测分析

2011-09-06李伟芳

李伟芳

(邵阳市公路桥梁建设有限责任公司)

空间索面悬索桥施工阶段计算与施工监测分析

李伟芳

(邵阳市公路桥梁建设有限责任公司)

摘 要:结合工程背景,从体系转换计算方法施工阶段仿真分析和施工阶段划分对施工阶段的计算方法进行了论述,并对施工阶段结果进行了分析,最后探讨了施工监测设施布置情况。

关键词:空间索面悬索桥;体系转换;施工阶段计算;施工监测

1 工程背景

(1)主梁:采用混凝土箱梁,梁高1.0 m,单箱3室,中腹板厚30 cm,边腹板厚100 cm。一般横梁厚30 cm,端横梁厚120 cm。顶板厚20 cm,底板厚18 cm,至吊杆锚固点处加大至45 cm。

(2)索塔及墩桩基础:索塔为“A”字型钢筋混凝土框架结构,桥面以上高20.75 m,为矩形混凝土实心截面,尺寸为180 cm×110 cm,塔根横向渐变到180 cm×168 cm,上横梁为梯形截面,厚160 cm,高度525 cm,下横梁为厚1.8 m,高1.5 m的矩形截面。

(3)主缆:主缆为空间对称布置,塔顶理论交点横向间距40 cm,跨中横向间距811 cm。主缆通过索鞍后直接锚固在两侧山体上的锚旋里。

(4)吊杆:全桥吊杆共34根,采用55根中5镀锌高强钢丝组成的成品索,标准强度为1 670 MPa,下端采用冷铸锚具,上端采用热铸锚具,双层PE保护层。

2 施工阶段计算分析

2.1 体系转换计算方法

体系转换过程即为在主梁、主塔浇注完成后,通过张拉吊杆及背索,使得主梁自重由主缆承受,实现主梁脱模。体系转换为施工监控的核心,也是施工监控中主要控制的阶段。

(1)吊杆安装阶段。

(2)吊杆张拉(吊杆力的三轮调整)阶段。

(3)主梁脱模,拆除支架,进行二期铺装阶段。

2.2 施工阶段仿真分析

利用桥梁有限元分析软件RM进行施工阶段的计算分析,在成桥优化所建立的模型的基础上,添加支架单元,同时将主缆的初始坐标修正为空缆坐标,同时对背索单元进行细分。在体系转换阶段分析中,选用独立模型分析选项,背索与吊杆张拉过程通过改变吊杆单元无应力长度实现。

2.3 施工阶段划分

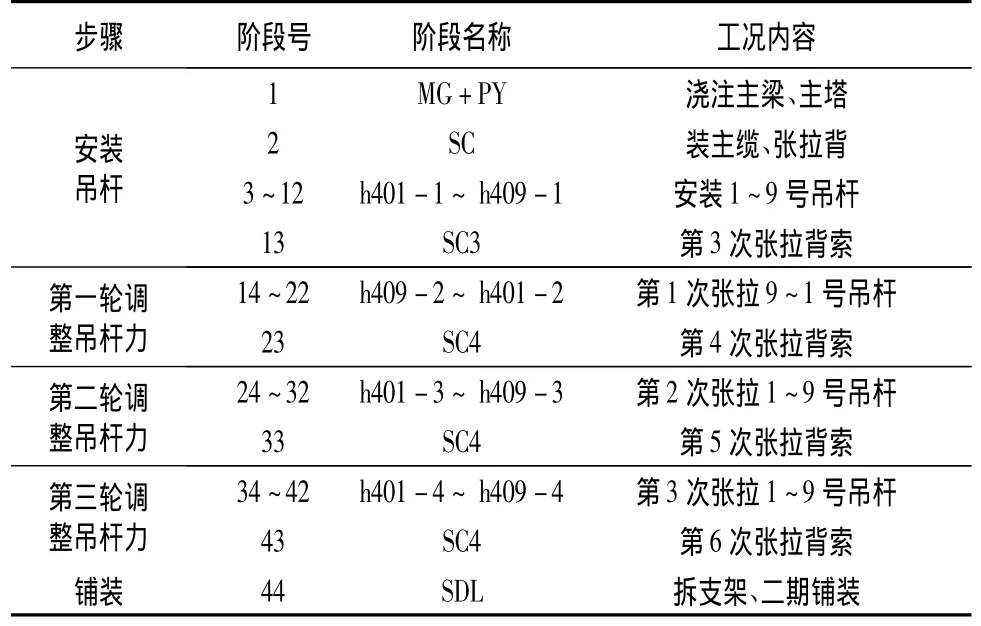

根据前面分析,进行计算,并得到具体张拉过程数据。对于无索鞍预偏施工方法。在计算过程中以主塔塔根应力控制体系转换阶段划分。全部体系转换阶段的划分如表1所示。

表1 施工阶段表

表1中第一施工阶段为体系转换前主塔主梁浇注阶段,此时主梁支撑于支架上,主梁自重由支架承担。全桥共17对吊杆,在吊杆安装阶段,h409-1为安装跨中处两根9#吊杆,h408-1~h401-1工况为安装相应的8~1#吊杆,每次安装沿桥跨中心对称的四根吊杆;张拉阶段也是按此顺序进行。

如表1中所示,吊杆安装分五步完成:(1)张拉背索单元,使主塔偏向边跨。(2)安装9~5号吊杆。(3)第二次张拉背索。(4)安装1~4号吊杆。(5)第三次张拉背索。可以看出,在吊杆安装阶段,背索的调整较为密集,以保证主塔受力安全。

所有吊杆力调整阶段分三轮完成,每轮调整均从9#吊杆张拉至1#吊杆,两边对称张拉,且在每轮张拉的最后一阶段对背索力进行调整。最后进行二期铺装,达到成桥状态,实现休系转换。

3 施工阶段结果分析

3.1 吊杆安装阶段

施工中,索鞍无预偏,在施工阶段中,主塔会随着中、边跨内力的变化偏向其中一侧,由于主塔轴力的存在,在施工监控中,可通过有效调整中边跨的不平衡力大小,使得主塔塔根在任意施工阶段中,均能处于全截面受压状态,保证结构的安全。吊杆安装阶段中,主塔轴力较小,所能承受的不平衡力有限,且塔顶容许位移较小(均小于10 mm),这使得对桥塔塔顶位移的监测精度要求较高,故本阶段中依靠监测塔顶位移对结构状态识别,难度较大。通过在主塔位置处埋置混凝土应变计,通过监测塔根应力值,实现对结构状态的识别,较为方便。在施工中,通过应力值测量,对结构状态进行识别预警,保证施工中结构的安全。

3.2 吊杆张拉阶段

在吊杆力调整阶段,随着主塔承受的不平衡弯矩的增大,主塔塔顶容许的极限位移值也在逐渐加大。故在吊杆力调整阶段,通过对主塔塔顶位移的监测,实现对主塔受力状态的识别更为方便。

在第一轮张拉中,主塔塔顶位移较小,在第二轮张拉调整中,塔顶位移值变化明显,且在此轮的背索张拉工况下塔顶相对位移最大。第三轮张拉完成后,主塔塔顶偏向边跨约2 cm,这部分不平衡弯矩将在最后的二期铺装荷载中得到平衡。

3.3 二期铺装阶段

调索的过程就是加劲梁线形控制的过程;加劲梁线形也是判断成桥状态是否合理的重要标准。调索目标线形为无二期横载作用下的调索最终状态下的线形。在吊杆力调整完成时,主梁产生的向上挠度,在铺装荷载加上之后,产生一定的下挠。二期铺装荷载使主梁跨中位置处产生约69 mm的竖向位移。在二期铺装完成后,主梁跨中有26 mm的预拱,此为主梁成桥线形。

4 施工监测设施布置

4.1 应力监测点布置

考虑实际施工控制中,测量的方便性,将混凝土应变计埋置于距主塔塔根2.5 m位置处截面,每个断面上布置2个应变计,全桥共四根塔柱,共需应变计8个。用配套应变仪测量相应位置处应力。应变计在主塔断面埋置的布置位置。应变计分别布置在距界面外边缘15 cm位置处。

4.2 位移监测点布置

主塔在施工中,除对塔根应力进行监测之外,还需对塔顶位移进行控制。在体系转换前期阶段(吊杆安装及吊杆第一轮张拉阶段)中,应力变化较快;在体系转换后期阶段(吊杆后两轮张拉阶段),随着主塔轴力的增加,主塔塔根应力变化会较为缓慢,而此时主塔塔顶位移值较为明显。故在体系转换前期阶段,以监测塔根应力为主;而在后期阶段以监测主塔塔顶位移为主。

对张拉过程中,需对主缆吊点位置进行监测,在中跨跨中及1/4位置处布置观测棱镜,监测主缆在张拉过程中的位移情况。本桥选在404#及409#索夹位置处安装棱镜,进行观测。下表给出了在各个工况下,404,409点坐标值(409为跨中主缆处吊点,由于该桥为对称结构;409#吊点的X轴值在任意施工阶段均为0,本表没有列出),供施工时进行监测。

4.3 吊杆及背索力监测

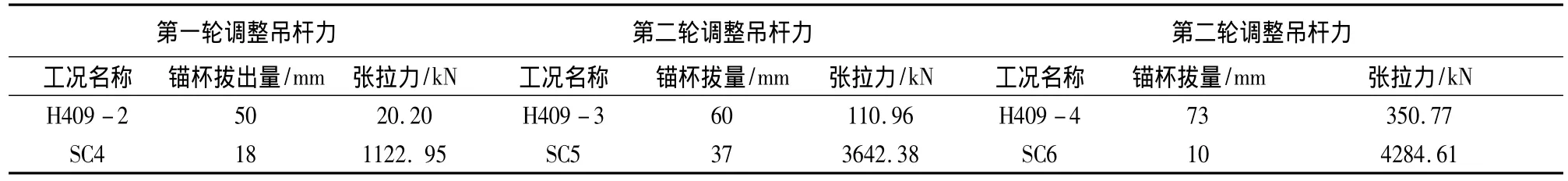

由于施工阶段中背索需六轮张拉,轴力变化幅度较大,故对背索轴力需紧跟施工阶段进行。下表列出各个工况下背索轴力变化值,及背索无应力长度值。全部吊杆张拉共分为三步完成,每步中所有吊杆、背索均张拉一次。下表给出吊杆张拉工况下,所吊杆张拉力及锚杯拔出量值。

表2给出部分各工况下所张拉吊杆及背索的锚杯拔出量及其索力值。

5 结语

使用RM桥梁分析软件建立施工阶段模型,通过合理划分施工步骤,得出了可行的体系转换方案,并对施工方案进行阐述,详细介绍了个施工阶段的特定、控制要领及相关重要参数。同时根据施工控制特点,对全桥监测系统的施工中监测点进行布置,并给出相关数据供施工中参考。

表2 体系转换阶段吊杆参数表

:

[1]胡建华.现代自锚式悬索桥理论与应用[M].北京:人民交通出版社,2008.

[2]吴寿昌,王立新,彭德运.润扬长江公路大桥总体设计[J].铁道标准设计,2003(3).

[3]张哲.混凝土自锚式悬索桥[M].北京:人民交通出版社,2005.

中图分类号:U442

C

1008-3383(2011)06-0140-01

收稿日期:2011-01-24