复杂地质条件下超浅埋高大断面过街暗挖风道沉降分析及施工技术

2011-09-04王炳华

王炳华

(中铁三局 广州分公司,广州 510630)

城市轨道交通线路大多要穿过城市中心区域,人口聚集、客流集中、地面道路狭窄、周边高层建筑物林立。车站风道或通道大多要横穿道路并需采用暗挖法施工。由于部分结构断面大,埋深浅,地质情况复杂,工程难度非常大。需在施工过程中进行综合的现场监测和工况分析,全面了解隧道结构变化,根据监测结果动态调整优化施工参数,及时提出应对措施。本文在工程实例的基础上,充分分析监测数据,在总结复杂地质条件下超浅埋过街高大断面暗挖风道的沉降特性的基础上,提出了以后类似工程在设计施工方面的建议。

1 工程概况

广州市轨道交通五号线区庄站土建工程位于环市东路与农林下路交叉的丁字路口处,为五号线与六号线换乘站。

C风道为五号线车站东端风道,采用暗挖法施工。暗挖段长度为43.18 m,双层隧道,下穿环市路,通过2号竖井分Ⅷ部开挖,开挖断面总宽度为14.20 m,总高度为17.15 m,拱顶覆土厚度为4.60~5.60 m。

C风道开挖Ⅰ、Ⅲ部穿越的地层主要为〈3-1〉冲积~洪积粉细砂层、〈4-1〉冲积 ~洪积土层、〈4-2〉河湖相淤泥质土层、〈4-3〉坡积土层;Ⅱ、Ⅳ部穿越的地层主要为〈4-3〉坡积土层、〈5-1〉可塑或稍密 -中密状残积土层、〈5-2〉硬塑或密实状残积土层、〈6〉红层岩石全风化带;风道下半部分隧道Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ部穿越的地层为〈6〉红层岩石全风化带、〈7〉红层岩石强风化带。

2 施工情况

C风道从2006年12月23日开始施工上面Ⅰ、Ⅲ部,至2007年3月8日,隧道上半部分Ⅰ ~Ⅳ部开挖初支施工完成;至2007年7月1日,隧道下半部分Ⅴ~Ⅷ部开挖初支施工完成。分部开挖尺寸及开挖顺序详见图1、图2。

图1 Ⅰ~Ⅳ部分部尺寸及开挖顺序(单位:mm)

图2 Ⅴ~Ⅷ部分部尺寸及开挖顺序(单位:mm)

3 监测点布置及沉降特性

3.1 监测点布置

地表监测点沿隧道纵向共分为6个断面,每个断面横向3个监测点;拱顶监测点分Ⅰ、Ⅲ部同一断面分别布置,纵向分9个断面共计18个监测点。具体见图3。

图3 C风道地表监测点平面布置

3.2 隧道沉降特性

C风道整体位于环市东路车道下方,分Ⅷ部开挖,地层及隧道结构沉降具有以下特性。

3.2.1 同一断面位置地表沉降值大于隧道拱顶沉降值

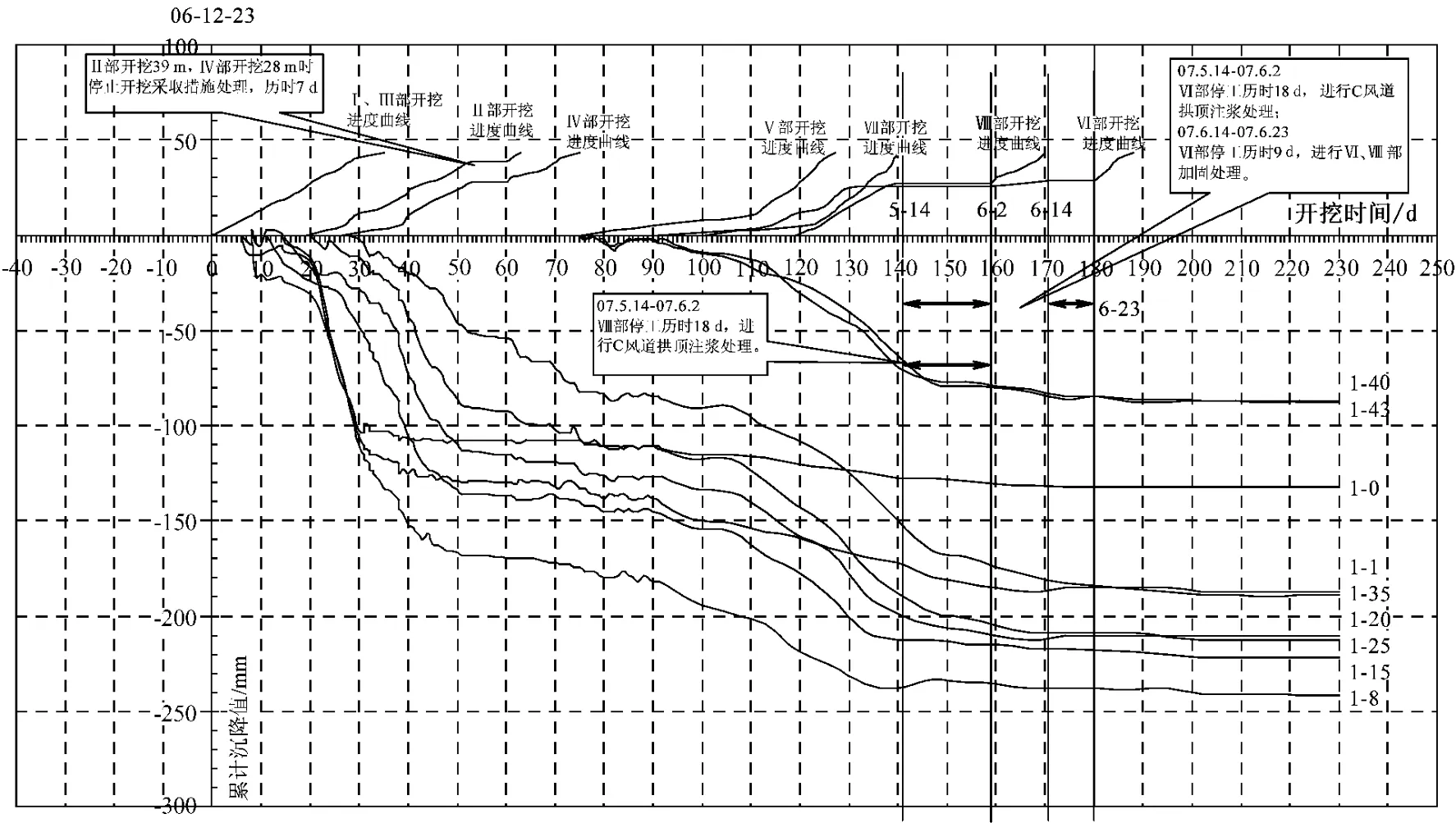

根据监测数据,选取最具代表性的隧道中线位置纵向地表及拱顶沉降值绘制沉降曲线图,拱顶沉降值由Ⅰ、Ⅲ部拱顶沉降值换算为隧道中线位置沉降值。隧道地表最终沉降值一般为 -100~-300 mm,而隧道拱顶最终沉降值大体为-90~-250 mm,最大沉降值距洞口8 m处为-244 mm,见图4。

3.2.2 沉降变化较大位置为靠近洞口段,主要集中在Ⅰ~Ⅳ部开挖过程中

由图4可知沉降较大的位置在进洞0~35 m范围内,其中Ⅰ~Ⅳ部开挖过程中沉降量与最终沉降量对比详见表1(表1沉降为Ⅲ部进洞8 m时)。

表1 Ⅰ~Ⅳ部开挖沉降与总沉降对比分析

由表1可知,沉降量主要来自于Ⅰ~Ⅳ部开挖过程中的变化。选取有代表性断面进洞8 m处(地表约为C2-1点,拱顶为1~8点)监测数据进行分析,风道各分部开挖与进洞8 m处沉降关系见图5。

从图5可以看出,C2-1点在Ⅰ、Ⅲ部,Ⅱ部,Ⅳ部三次进洞施工期间的两个阶段沉降值都有较大的变化,第一阶段为C风道Ⅰ、Ⅲ部从2006年12月23日到2007年1月3日,即从进洞到开挖至13 m期间,C2-1点在10 d内累计沉降 -59.04 mm,沉降速率为-5.9 mm/d。第二阶段为C风道Ⅱ、Ⅳ部从2007年1月13日到2007年2月6日,即进洞到开挖至(Ⅱ部27m、Ⅳ部15 m)期间,C2-1点在23 d内累计沉降达到-167.05 mm,沉降速率可达-7.26 mm/d;同一阶段,拱顶沉降点1~8累计沉降了-129 mm,沉降速率为-5.61 mm/d。

图5 C风道各分部开挖与进洞8 m处沉降关系

从两个阶段的沉降量分析可以看出,C2-1点在这两个阶段内累计沉降了 -226.09 mm,占最终沉降累计值的61.8%。而1~8点则占最终累计值的53.3%。而这两个阶段的时间仅占开挖开始至监测稳定后终值总时间的14%。

从早上6点到晚上9点,几乎排满了各类课程和修行任务,天天如此,年年如此。寺院全年有两次假期,春节放假后,2月10日得准时回寺;6月1日放暑假后,25日得回寺。

3.2.3 开挖对地表的影响范围大[5]

根据地表沉降监测数据,横向由隧道中线附近向两侧沉降逐渐变小,明显呈现沉降槽特性,隧道开挖引起地表沉降范围大,而且纵向影响范围大于横向,纵向影响范围应超过开挖边缘约30~40 m的地面;横向应超出开挖边缘约7~20 m的地面。

3.2.4 初期支护封闭成环后拱顶及地面沉降继续发展从C风道每部开挖情况看,初期支护封闭成环后拱顶及地面沉降继续发展,经过处理后,沉降速率虽明显降低,但仍然继续下沉,直至全部开挖完成,隧道初期支护全部完成后,其拱顶及地表仍有少量下沉。

3.2.5 隧道开挖超前影响范围小于其滞后影响范围[5]从图6可以看出,开挖超前影响范围一般约为开挖洞径宽度的 1~2倍,以 1~8、1~15、1~20、1~25

点较为明显。而对后方影响范围较大,唯有开挖初期支护全部完成后,隧道结构才趋于稳定。

图6 C风道各分部开挖与拱顶各监测点沉降关系

4 地层沉降影响因素分析

4.1 覆跨比太小,拱顶上的土体不能形成自然拱

C风道覆跨比在0.32~0.39之间,拱顶上方地层不能形成自然拱,在隧道开挖过程时,拱顶上方土体及地面动荷载全部作用在隧道初支上,增大了初支荷载,而Ⅰ ~Ⅳ部处于〈4-1〉、〈5-1〉、〈6〉等地层,抗剪能力弱,地基承载力不足,造成隧道每部初支土封闭成环后还继续下沉。另外,当地面出现沉降槽后,车辆经过时,冲击力加大,更加剧了沉降的发展,这也是隧道在Ⅰ~Ⅳ部开挖时沉降量比值大的原因。

4.2 地层土体特性及地下水的影响[6]

4.3 分部开挖隧道相互作用的叠加影响

C风道分Ⅷ部开挖,不可避免存在多个断面同时施工的局面,对围岩多次扰动,多条隧道相互影响作用使地表及拱顶沉降有叠加效应,隧道会出现大的和持续不断的沉降。

4.4 开挖进尺的影响

开挖进尺的大小实质上是工作面无支护空间的大小,其值决定地表下沉及拱顶沉降,也影响开挖面的稳定性。当进尺适当时,工作面需支撑的压力并不大,仅适量预留核心土就足以使工作面短期内自稳,保证开挖顺利进行;如果无支护空间过大,会造成工作面失稳,地面沉降过大。

4.5 工作面的开挖速度

沉降具有时空效应。工作面推进速度的加快,意味着各工序时间的缩短,隧道开挖裸露的空间亦小,其存在的时间亦短,利于控制地层沉降,符合“早封闭”的隧道施工原则。

5 体会与总结

5.1 隧道支护参数要充分考虑地面荷载的影响,确保隧道初支的刚度

C风道施工中,虽然拱顶沉降了200~300 mm,但结构没有破坏,结构整体下沉,保证了施工安全。

5.2 对开挖周边及拱顶地层进行注浆改良

在C风道沉降速率过大时,停止施工将系统锚杆变更为系统锚管,对开挖周边地层进行注浆改良,加强周边地层的抗剪能力,对控制沉降速率起到了明显的效果。同时对初期支护背后及拱顶进行了注浆加固,使初支结构渗水现象减轻,对失水以及扰动后的地层孔隙进行了填充,有效地缓解了上覆地层的剧烈变化。

5.3 每分部多设置锁脚锚管,加强拱脚支垫

分部开挖,左右两侧初支拱脚位置由原来的2根锁脚锚管增加到4根,长度由原来的2.5 m变为3.5 m,同时在开挖初支施工,支立格栅钢架过程中,拱脚下采用钢板垫实。并在施工时注意排水,隧道内组织排水,防止水浸泡拱脚及仰拱。这些都有效控制了隧道的沉降。

5.4 保持开挖面间距,控制开挖循环进尺

在Ⅱ、Ⅳ部开挖中,保持分部开挖面之间的距离在10 m以上;在Ⅴ、Ⅵ部及Ⅶ、Ⅷ部上下导坑之间台阶距离保持在5~8 m以内,Ⅴ、Ⅶ部左右导坑间距根据要求控制在10 m以外。控制间距,减弱左右导坑开挖的叠加效应。在Ⅱ、Ⅳ部及Ⅵ、Ⅷ部这些采用机械开挖的较大断面分部施工中,适当采用分短台阶或预留核心土对掌子面进行支护,确保开挖面安全稳定。城市地铁尤其是软弱地层隧道,开挖进尺应尽量小。根据C风道施工经验,建议每循环进尺取断面开挖宽度的0.10~0.15倍。

5.5 超前管棚支护采用整体式长管棚

浅埋暗挖施工高大断面的城市地铁隧道,超前支护中多采用管棚加超前小导管联合支护。管棚支护分为整体式长管棚、搭接式短管棚,经过多年的地铁施工经验积累及切身体会,本文认为整体式长管棚的超前支护效果在多方面优于搭接式短管棚。C风道管棚支护即为长度50 m整体式长管棚,一次性施作完成。

整体式长管棚在开挖初支前一次性施作,采用先进的“有线仪器定向,一次性跟管钻进法”进行施工,能有效保证施工精度。使整个C风道隧道初期支护结构整体性更强,呈现整体下沉特性,且从现场的监测情况看,在沉降变化过程中,初期支护结构没有破坏,未出现开裂现象。而且整体式长管棚在隧道开挖初期支护前一次性施工完成,不需在开挖初期支护施工过程中进行搭接循环施工,大大缩短了开挖初期支护的工期,使隧道能够及早封闭成环,对控制沉降非常有利。

5.6 地面出现的沉降槽要及时进行回填处理

在地面出现明显沉降槽后,槽内积水会加剧沉降槽的发展以及加重洞内初支结构渗水现象,而且地面车辆经过沉降槽时冲击力加大,更加加重了沉降槽的沉降及车辆荷载对隧道结构的影响,而且较大的冲击力对下方暗挖施工造成安全隐患。因此需及时对沉降槽位置的路面采用沥青混凝土进行回填修复,确保隧道结构以及行车安全。

5.7 预留足够外放量,确保二次衬砌结构净空

根据C风道的施工经验,覆跨比在0.4以内的软弱地层中,拱顶沉降值较大,因此在开挖初支时,预留足够的外放量。

5.8 管线保护

施工前充分掌握隧道上方管线资料,建议提前将对沉降敏感的管线(如煤气管、混凝土给水管等)进行迁改或悬吊保护,并需密切注意,定期进行监测。

[1]王梦恕.地下工程浅埋暗挖技术通论[M].合肥:安徽教育出版社,2005.

[2]肖广智.软弱地层中采用浅埋暗挖法修建地铁车站几个问题的探讨[J].岩石力学与工程学报,2001(4):567-572.

[3]施仲衡,张弥,王新杰,等.地下铁道设计与施工[M].西安:陕西科学技术出版社,1997.

[4]蒋爵光.隧道工程地质[M].北京:中国铁道出版社,1991.

[5]曾润东.下穿铁路的浅埋隧道长距离管幕施工[J].铁道建筑,2009(9):43-45.

[6]刘志春,朱秀莲.城市地下工程施工与地下水渗流引起地面沉降的分析及预测[J].国防交通工程与技术,2003(1):45-49.

[7]王春林.地铁隧道施工对地层变形的影响[J].科技资讯,2006(8):36-38.

[8]李永树.地面沉陷灾害预报与防治方法[M].北京:中国铁道出版社,2001.

[9]贾建波,焦苍,范鹏.天津地铁浅埋暗挖隧道地表变形分析[J].隧道建设,2006(2):26-28.