山区客运专线的防灾救援及安全疏散方案

2011-09-03史先伟

史先伟

(中铁第一勘察设计院集团有限公司桥梁隧道处,西安 710043)

1 工程概况

西安至成都客运专线设计速度目标值250 km/h,工程北起陕西省西安市,自在建西安北客站引出,经户县进入秦岭山区,在此形成以6座特长隧道为主的密集特长隧道群,经佛坪县、洋县与阳安线并行接入汉中车站;出站后,跨汉江取直经宁强,翻越米仓山进入四川境内,沿潜溪河而下跨嘉陵江引入广元地区,后跨白龙江至宝成线北侧,前行经剑阁、厚坝引入江油站。本线列车追踪间隔按3 min设计。城际列车采用8辆编组,其他均为 16辆编组。长编组列车定员1 200人/列,短编组列车定员600人/列。

西成客运专线穿越秦岭山脉和米仓山山区。秦岭山势陡峻,沟壑纵横狭窄,植被茂密,形成百余公里的长大密集隧道群,特点是隧道长、占线路比重大,并且成群密集分布,隧线比高,越岭长大隧道群多,在我国铁路客运专线建设中和世界运营的高速铁路中实属罕见,进行山区客运专线隧道群防灾救援模式及疏散方案研究十分必要。

2 国内外隧道防灾救援介绍

铁路隧道火灾事故的原因:隧道方面、机车方面、车辆方面、人为纵火。

铁路隧道火灾的特点:燃烧猛烈、温度高、爆炸频繁、烟气毒性大、容易复燃、火灾扑灭难度大、损伤严重。

以下为国内外部分特长隧道防灾救援设置情况介绍。

2.1 日本

日本为了预防长大隧道内的列车火灾等事故,隧道内装备:联络设备、消防设备、照明设备、距离出口显示、接触网特殊供电设备、列车防护开关等。

在修建新干线过程中,将明线小于400 m的相邻隧道设定为1个火灾对策分区,统一设置相应的火灾对策设施;隧道内发生火灾时应贯彻“继续运行,脱出隧道,停在最适合乘客避难道位置是最有效的”的基本方针。隧道内发生列车火灾的场合,如能在15 min以内驶出隧道,原则上应在洞外停车处理;若列车火灾和列车故障同时发生,不得不在隧道内停车,应考虑相应对策,确保安全。

日本在青函超长隧道中,采用“能够进行消火、避难的地点设置定点”的火灾对策,隧道内设2处避难车站。日本青函隧道由3条隧道组成。主隧道全长53.85 km(其中海底部分23.3 km,陆上部分本州一侧为13.55 km,北海道一侧为17 km)。另有2条辅助坑道:一是调查地质用的先导坑道;二是施工辅助坑道(2条坑道高4 m、宽5 m,均处在海底)。

平行导坑与正洞的中线间距30 m,两者之间每隔600 m用横向通道连接用于安全疏散。为确保列车的准时、高速、安全运行,在函馆设指令中心,对列车的运行实施监控,还在隧道内建有2座避难车站和8个热感应点,装有火灾探测器、自动喷水灭火装置、地震早期探测系统、漏水探测器等设备。一旦发生危险,列车可迅速就近驶入避难车站,乘客可通过两侧能收容上千人的避难所或倾斜坑道脱离险境。

2.2 英法海峡隧道

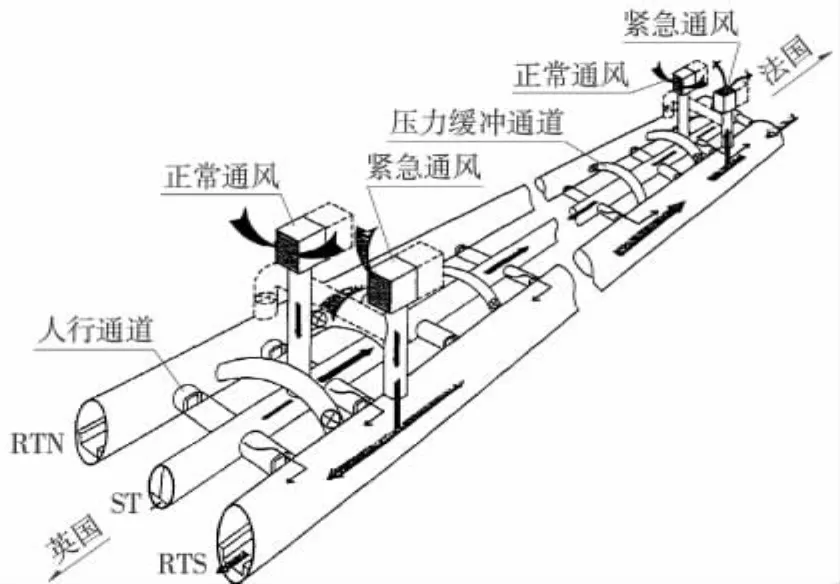

英法海峡隧道由3条隧道和2个终点站组成。3条隧道平行排列,中间为辅助隧道(直径为4.8 m),用于两运营隧道的维修和救援工作。辅助隧道用以设置通风系统及作为安全通道和避难所。两行车隧道之间每隔375 m设一横向通道(直径3.3 m)与辅助隧道连接,以便在紧急情况下旅客能去辅助隧道内避险或换乘另一行车隧道的列车。在辅助隧道的1/3和2/3处,分别为两运营隧道修建了横向联接隧道。当铁路出现故障时,可把在一侧隧道内运行的列车转入另一隧道继续运行,而不中断整个隧道的运营业务(图1)。在整个隧道中设4个交叉渡线以连通2条行车线路,使列车可转线或折返。

在英法海峡隧道防火救灾系统的设计中,包括了预防、灭火和救援等方面的内容,救援方案主要是通过横通道与服务隧道相连,并在隧道内设多处渡线。列车发生火灾时,首先考虑把列车拉出隧道进行灭火。如果由于特殊原因火灾列车必须停在隧道内,则考虑让燃烧的部分从列车上脱钩分离,并把未受影响的列车部分送回地面;或把旅客疏散到服务隧道中进行灭火。

图1 英法海峡隧道结构

2.3 德国

德国新干线高速铁路属客、货混运型,且隧道约占线路长度的1/3。德国制定了非常严格有效的防范措施。

(1)禁止无加固和防护措施的货物列车或装有危险货物的列车驶入隧道。

(2)尽可能减少客、货列车在隧道内交会,并要求限速运行。

(3)专门制造了2列隧道救援列车,随车带有医疗卫生救助设备,并同地方政府共同组织消防、救援队,当出现意外事故时,能及时进行抢救。

(4)在高速新干线上采用新型防灾报警系统MAS90:包括 LSMA隧道气流报警器(在长度大于1.5 km的隧道内安装)、BMA火灾报警仪、隧道口坍方报警信号装置(EMA)、隧道两端及隧道内每1 000 m(早期600 m)设置应急电话(NR),仅需扳动手柄就可打开电话箱,紧急呼叫的信息具有绝对优先权。

2.4 西班牙

西班牙瓜达拉马隧道对其消防救援方案及措施进行了全面充分的设计。

(1)利用双线单洞隧道的有利条件,在2座隧道之间每隔250 m用横通道相连,形成隧道间互救、联络的防灾救援格局。

(2)在2座隧道中央的隔离墙内设置500 m的定点消防及救援系统。

(3)设有完善灾情监测、探察和灾情预警设施。包括温度探测器、烟雾探测器、有毒气体探测器、TV摄像监视系统、报警装置、专用消火栓等。

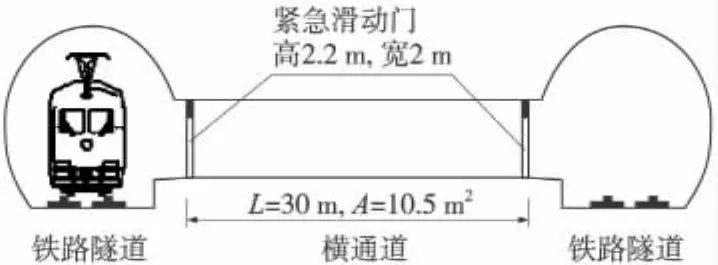

西班牙的瓜达拉马隧道为双洞单线隧道,2座隧道之间每间隔250 m用横通道相连,形成隧道间互救、联络的防灾救援格局,并在2座隧道中央的隔离墙内设置500 m的服务隧道,做为定点消防及救援系统。疏散点断面示意如图2所示。

图2 疏散点断面示意

2.5 石太客运专线太行山隧道

太行山隧道长27 839 m,为2条单线隧道,线间距35.0 m,与南梁隧道(长11 526 m)紧临,中间隔孤山大桥相望,相距184 m,在南梁隧道内需由2条单线隧道(线间距35 m)逐渐过渡为1条双线隧道(线间距4.6 m)。太行山、南梁隧道设置2个“紧急救援站”,“紧急救援站”长度为550 m,其中1号救援站设在太行山隧道5号斜井与正洞交叉部位,2座单线隧道之间设排烟竖井1处(竖井内净空直径为5.0 m,竖井深度为248.55 m)。2号救援站设在太行山隧道进口端,南梁隧道2号斜井作为隧道紧急出口。

“紧急救援站”的标准:设置在太行山、南梁隧道中的“紧急救援站”构造形式是最简单的,立足于2座单线隧道间互为救援,“紧急救援站”由正洞停车区域、疏散站台、横通道和横通道内等待区域组成,其中横通道内等待区域是以横通道断面为基础扩大而成,如果人员能够立即疏散到洞外,可以不设置等待区域。正洞停车区纵向长度设计550 m;疏散站台总宽度230 cm(其中通道宽度170 cm);2座单线隧道间的横通道沿停车区域60 m设1处,每个救援站设9个横通道。1号“紧急救援站”由于人员需要在隧道内等待救援列车的到来,因此在横通道内设置等待区域,等待区域采用加宽的横通道断面,宽6 m;2号“紧急救援站”紧临洞口,人员通过横通道到达另一座隧道后直接疏散到隧道外,在隧道进口设引接道路到附近的乡村道路。

给排水消防系统:在1、2号紧急救援站内各设高压细水雾消防系统1套,细水雾消防水泵与通风系统联动,当着火列车驶入救援站,通风机启动同时细水雾消防水泵启动,细水雾消防管道充水,达到消防状态,待消防结束后手动关闭。

通信系统:为线路维护人员配置5台OPH手持台,在隧道维护时携带使用。在太行山隧道、南梁隧道单线隧道间所有的横通道内设置应急通信。

2.6 武广客运专线大瑶山隧道群

武广客运专线大瑶山地段为3座长大隧道组成的隧道群,相邻洞口距离分别仅为169、45 m,洞口之间的明线长度小于列车长度,且为桥梁。隧道为单洞双线隧道,净空达到100 m,最长隧道为1号隧道,长10 080 m,防灾问题突出。以消灭火灾于初期,尽量使列车驶离隧道,实施洞外救援为第一原则。

隧道群设置定点消防,隧道段消防定点为黄土湾大桥和湮眺中桥,当条件许可时,列车应停靠杨梅山车站或新乐昌车站,并利用隧道施工中使用的平导、横洞和斜井设置逃生通道,通道内设置射流风机,提供正压送风。除进出口外,隧道群共设置逃生用平导(或横洞)5处,送风道3处。黄土湾大桥和湮眺中桥桥面已加宽,满足旅客逃生和救援的需要,桥面宽度应考虑在外界自然风的作用下高温火焰和有毒烟雾对下风方向逃生人员和桥面设施的影响,并在两端设置逃生天桥,从桥面通向桥下安全地带。在隧道两端的车站应常年配备消防、救援人员和物资。

隧道群位于崇山峻岭之间,定点处交通极为不便,需研究客运专线专用消防车,具备铁路和公路两种行驶条件,能够排烟和灭火,并具备紧急救护的能力。

3 防灾救援的主要设计原则

结合国内外现状及处理此类问题的思路,考虑到本段特点是隧道长、占线路比重大,并且成群密集分布,两相邻隧道间多以桥梁连接,隧道群地段防灾问题非常突出。提出的防灾救援及安全疏散主要原则如下所述。

(1)隧道防灾救援贯彻“以防为主,防消结合,方便自救,安全疏散”的原则,健全防灾救援系统,预防灾害发生,减轻发生灾害所产生的影响。

(2)针对隧道内灾害的特点,防灾以防止旅客列车发生火灾为主,采取可靠的防火措施和消防手段,做到安全可靠,技术先进,经济合理,使用维修方便。全线防灾救援能力按同一时间相邻两区间内只发生一次火灾考虑。

(3)隧道群地段统一考虑设置消防或疏散定点,定点尽量设在路基、车站等明线处,通往定点处的道路须能保证救援车辆和人员设备快速抵达,以满足旅客逃生和救援需要。

(4)充分利用施工时的辅助坑道设置逃生通道,逃生通道内设置射流风机提供正压送风,并设置防烟门。

(5)火灾通风结合运营通风系统设置,列车在隧道内发生火灾时应尽量驶出洞外,否则应启动防灾通风。火灾工况下,应对洞内风向、风速进行控制;风机开启的方向应根据列车不同着火部位而定。

(6)预防火灾须加强列车火灾检测及车内设备和旅客携带物品的检查。

4 山区客运专线的防灾救援及安全疏散方案

4.1 防灾救援及安全疏散模式

隧道内的救援疏散的模式须考虑洞内疏散和定点疏散两种情况,列车着火后,原则上应该将列车拉至洞外的救援疏散定点,但当列车发生机械故障或脱轨,列车不能继续行走时,需进行洞内安全疏散。

4.1.1 着火列车可继续行走的情况

继续行走,拖至最近的消防定点或者最近的救援疏散定点,在定点前方1 000 m处应设有停车指示。通过防灾信号系统,列车上将失火列车的信号发给防灾管理部门,同时,在线路上检测到最近的救援疏散定点和刹车位置,进行停车疏散,旅客从桥上和隧道内救援通道行至救援停车场或者公路上,等待救援。同时通过广播引导旅客向未着火车厢疏散,组织实施灭火。

4.1.2 着火列车不得不在隧道内停车的情况

当列车在隧道中失火,失去动力,不得不在隧道内停车时,旅客逃生是首要的,主要通过隧道两侧的逃逸通道和长隧道内预留的辅助坑道尽快疏散。为保证隧道内疏散安全,进行辅助的救援疏散通风及救援照明。

4.2 救援疏散时间的确定

对隧道的防灾救援和安全疏散分析结果,影响隧道火灾量级并最终影响生命安全的主要参数是“时间”,即发现火灾的时间;发出警报的时间;确定火源地点的时间;实现应急反应过程的时间。根据国内外火灾试验结论:火灾时,一般在起火后2~10 min内温度即达到最高,且烟雾在20~30 s内即充满整个隧道断面,能见度降到1 m左右。所以必须在这宝贵的时间里面实现人员的安全疏散,并以此来确定防灾救援和安全疏散的标准和原则。

日本于北陆隧道列车火灾事件后的1974年10月在宫古线猿山卡山隧道进行的带火列车运行试验资料表明,一定条件下,在保证1节车厢内的火灾不向其他车厢蔓延继续运行可能的时间约15 min。与国外旅客列车相比,我国的旅客列车车辆的制造材质不同,且其编组及乘客人数都较多,一旦列车着火,着火成灾的时间较短,旅客疏散的时间较长,必须的安全疏散时间应小于火灾发展到危险状态的时间(取15 min)。

必须的安全疏散时间=火灾探测时间+预动作时间+Tm人员移动时间(其中火灾探测时间和预动作时间包含在Ty运行时间之内)。

4.3 “救援疏散定点”的布置

4.3.1 列车运行时分分析

本次研究,车站内均设救援点,在此基础上,按运行时间(Ty)不大于10 min进行检算,在大于10 min的区间内,结合地形情况,利用两端隧道及其间的明线(桥梁或路基)设置为救援点。

4.3.2 疏散时间确定

以动车组1节车厢的疏散为计算依据,采用英国格林威治大学开发的buildingEXODUS软件计算,考虑最不利情况,动车组车厢二等车厢核定载员98人,超载20%,即车厢内载人120人,单侧疏散。

人员全部疏散出车厢所用时间为t1=186 s=3.1 min

在疏散点,列车所处位置如图3所示。

图3 疏散点示意

在疏散点,隧道进行了加宽,最后一个人下车之后,从隧道内逃至洞口所用时间为行走距离除以行走速度,资料表明,人在灾难发生时平均行走时间为1.2 ~1.3 m/s,则人行走时间 t2=L1/1.2,Tm=t1+t2。

4.3.3 布点方案

综上分析,结合本线车站分布情况,在户县东站、佛坪站、洋县西站、汉中站、宁强南站等设置5处消防点,其余山区桥隧相连地段按25 km左右设置疏散定点,共设置菜子坪、东流水、麻河、酉水河、大水沟等5处。消防定点布置如图4所示。

考虑户县东站距佛坪站近95 km,距离过长,因此选择地形相对开阔的菜子坪疏散定点,增设消防设施。救援疏散时间见表1,救援疏散定点里程见表2。

4.4 救援通道、紧急出口和避难所

(1)所有隧道均双侧设置全长贯通的救援通道:其宽度为1.5 m(自同侧线路中线外2.3 m起算)、净高为2.2 m,救援通道走行面高于轨面30 cm(图5)。

图4 救援疏散点分布(单位:km)

表1 救援疏散时间 min

表2 救援疏散定点里程

图5 双线隧道救援通道(单位:cm)

(2)隧道施工完成后,6~10 km的隧道预留1座、10 km以上的隧道预留2座辅助坑道,按永久结构进行设计,作为运营期间防灾救援的紧急出口,受地形条件限制,斜井较长时,可做为临时避难所,逃逸旅客等待救援。斜井口设置停车场地,施工便道运营期间进行维护可保持通车。

5 疏散定点设计

本线城际列车采用8辆编组,其他均为16辆编组,长编组列车定员1 200人/列,短编组列车定员600人/列。因此疏散点长度按500 m考虑,在隧道口两侧设置逃逸通道至救援车场等待救援。疏散点布置示意如图6所示。

图6 疏散点布置示意(单位:m)

5.1 疏散定点设计

5.1.1 洞内疏散

将位于疏散点段的隧道净宽单侧加宽1.5 m,则单侧疏散通道加安全空间为3 m,可满足疏散需要,另考虑疏散点在隧道内最长约200 m,因此不单独设置排烟设施。

5.1.2 洞内疏散通道宽度的选择

洞内单侧总的疏散宽度是3 m,洞外救援通道由施工便道改建,宽度4.5 m。为了确定疏散宽度的安全、可靠性,采用buildingEXODUS进行动态的救援疏散模拟。在救援点,列车在洞内的部分最长是208 m,建模考虑在洞内最长列车为6节车厢。

通过改变救援通道的宽度,分析人员疏散时间,如图7所示。

图7 人员疏散时间

图7中1,2,3,4四条曲线为洞内救援通道宽度分别为3 m(加宽 1.5 m),2.5 m(加宽 1 m),2 m(加宽0.5 m),1.5 m(不加宽)时的救援疏散时间曲线。由图7可见,加宽1.5 m,救援疏散时间明显减小,且小于5 min,能满足救援疏散的要求。因此加宽1.5 m能满足疏散时间的要求。

5.1.3 桥上疏散

本线桥梁设计宽度12 m,两侧人行道宽度1.3 m,可作为桥梁上的防灾疏散通道。桥梁上的防灾救援和安全疏散具体步骤为:旅客从事故列车下至桥梁上的疏散通道,再沿疏散通道到达两侧桥头,由桥头两侧设置的逃逸通道至救援车场等待救援。

5.1.4 路基段疏散

考虑救援疏散的需要,在救援疏散定点,路基断面进行适当加宽后设置疏散通道。

5.1.5 线外救援通道

线外救援通道由施工便道改建,宽度4.5 m,救援停车场可由施工场地改建。

6 综合分析

本文针对着火列车可继续行走的情况提出定点疏散,针对着火列车不得不在隧道内停车的情况提出洞内疏散,后者在《高速铁路设计规范》(试行)中也提出了相应的要求,在此主要针对前者进一步研究,主要提到Ty—运行时间、Tm—人员移动时间,并且Ty+Tm≯15 min。Ty决定于疏散定点的分布间距,Tm决定于疏散定点处的隧道洞内疏散通道的加宽尺寸,在类似工程外在因素已定的情况下,合理布置疏散定点、合理选择疏散通道的加宽尺寸是决定该工程的防灾救援及安全疏散方案是否经济合理、安全可靠的重要因素。

防灾救援及安全疏散是一系统工程,除上述以外还需考虑应急通风、应急照明、应急通信方案及消防、隧道火灾报警系统、应急供电系统等。

7 结语

随着我国经济的发展,越来越多的客运专线在中西部山区修建实施,山区客运专线的防灾救援及安全疏散也越来被人们重视,虽然目前已有部分工程实例,并为业内积累了一定的经验,但是如何因地制宜地选择一套经济合理的防灾救援及安全疏散方案将值得进一步深入研究。

[1]中铁第一勘察设计院集团有限公司.新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段防灾救援专题研究报告[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2009.

[2]TB10020—2009 高速铁路设计规范(试行)[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[3]高 波.高速铁路隧道设计[M].北京:中国铁道出版社,2010.

[4]铁道部工程设计鉴定中心.高速铁路隧道[M].北京:中国铁道出版社,2006.

[5]管鸿浩.武广铁路客运专线特长隧道防灾疏散设计研究[J].铁道标准设计,2010(12).