黄秆乌哺鸡竹生物学特性观测研究

2011-08-21张培新赵高军琴鲁良庆胡娇丽马赛君

张培新 周 锐 赵高军 王 琴鲁良庆 胡娇丽 马赛君

(1 安吉县林业局;2 安吉县竹产业协会3 安吉竹子博览园 浙江 安吉 313300)

黄秆乌哺鸡竹生物学特性观测研究

张培新1周 锐2赵高军2王 琴2鲁良庆2胡娇丽3马赛君3

(1 安吉县林业局;2 安吉县竹产业协会3 安吉竹子博览园 浙江 安吉 313300)

本文通过对黄秆乌哺鸡竹生长发育规律的观测, 研究了黄秆乌哺鸡竹的出笋规律、竹笋—幼竹的高生长规律、退笋规律以及竹林凋落物的季节变化,为黄秆乌哺鸡竹的栽培、经营管理和推广利用提供科学的理论基础。

黄秆乌哺鸡竹;出笋期;发育;退笋;凋落物

黄秆乌哺鸡竹(Phyllostachys vivax f. aureocaulisN.X.Ma)属竹亚科刚竹属植物,单轴散生型,为乌哺鸡竹的变型种,由黄纹竹(Phyllostachys vivax f.huangwenzhuJ.L.Lu)变异而来。黄秆乌哺鸡竹竹秆呈鲜艳的金黄色,中下部有数个节间具1条或数条不规则的绿色纵条纹,姿态优美,为优良的园林观赏竹种。目前对黄秆乌哺鸡竹的生物学特性研究较少,本文希望通过对黄秆乌哺鸡竹生长发育规律的观测研究,为该竹的开发利用提供初步的理论依据。

1 研究方法和试验地

黄秆乌哺鸡竹(Phyllostachys vivax f. aureocaulis N.X.Ma)生物学特性的观察研究主要包括该竹的出笋期、出笋量、退笋率、高生长变化关系以及凋落物变化等内容。生长发育规律研究采用实际样地调查法,出笋期调查以1天为一个观察单元,以笋尖露出地面为标准,标明出笋日期,记录退笋时间、高度以及原因;幼竹高生长观测采用在样地内选取7株生长健壮的黄秆乌哺鸡竹笋,从4月23日开始观测,每天早晨6时和傍晚18时分别测量竹笋生长的高度情况,截止到5月26日,历时约33天;凋落物的收集采用拉网收集,面积为2 m×2 m的样方(5个),每周收集1次,持续时间1年。

试验地位于浙江省安吉县良朋镇,东经119°38′,北纬30°46′,属亚热带季风湿 润气候,主要受东亚季风气候的控制,四季分明。年平均气温为16.6 ℃,无霜期平均为243天,年日照时数2009小时,年平均降水量为1400 mm。土壤属红壤土,pH值为5.5~6.5。根据立地条件、竹林结构和试验需求,将试验调查样地面积确定为667 m2。

2 研究结果

2.1 出笋期

黄秆乌哺鸡竹出笋从4月初开始至5月初止,历时约为30天,在第17天左右达到出笋最高峰,其出笋量的变化分布如图1所示。

根据观测数据统计,以观察单元出笋数量占笋期发笋总数P=5 %为界限,根据观测数据统计,将整个笋期划分为3个时期。①出笋初期:4月3-11日,P<5 %,历时9天,出笋13株,占全期发笋总数的0.8 %。②出笋盛期:4月11-29日,P>5 %,历时18天,出笋1167株,占全期发笋总数的86.5 %。③出笋末期:4月29日-5月7日,P<5 %,历时8天,出笋169株,占全期发笋总数的12.5 %。从各个时期的出笋情况看,出笋初期出笋数增长缓慢,盛期出笋迅速,数量较多,持续时间较长,到末期出笋数又迅速下降,呈正态分布(图1)。

由此可见,黄秆乌哺鸡竹出笋数量大,出笋集中在4月13-29日,这一时段是竹笋产量形成的重要阶段,也是留笋养竹的好时机。此期间除应留养足够的母竹外,其余的竹笋均可挖掘食用。

2.2 竹笋—幼竹的高生长规律

在整个调查期间,出现的最低气温为9 ℃,最高气温为33 ℃,平均气温为17.1~26.4 ℃。根据观测结果,统计出笋期样笋的高度平均值、日平均生长量和昼夜生长量变化。

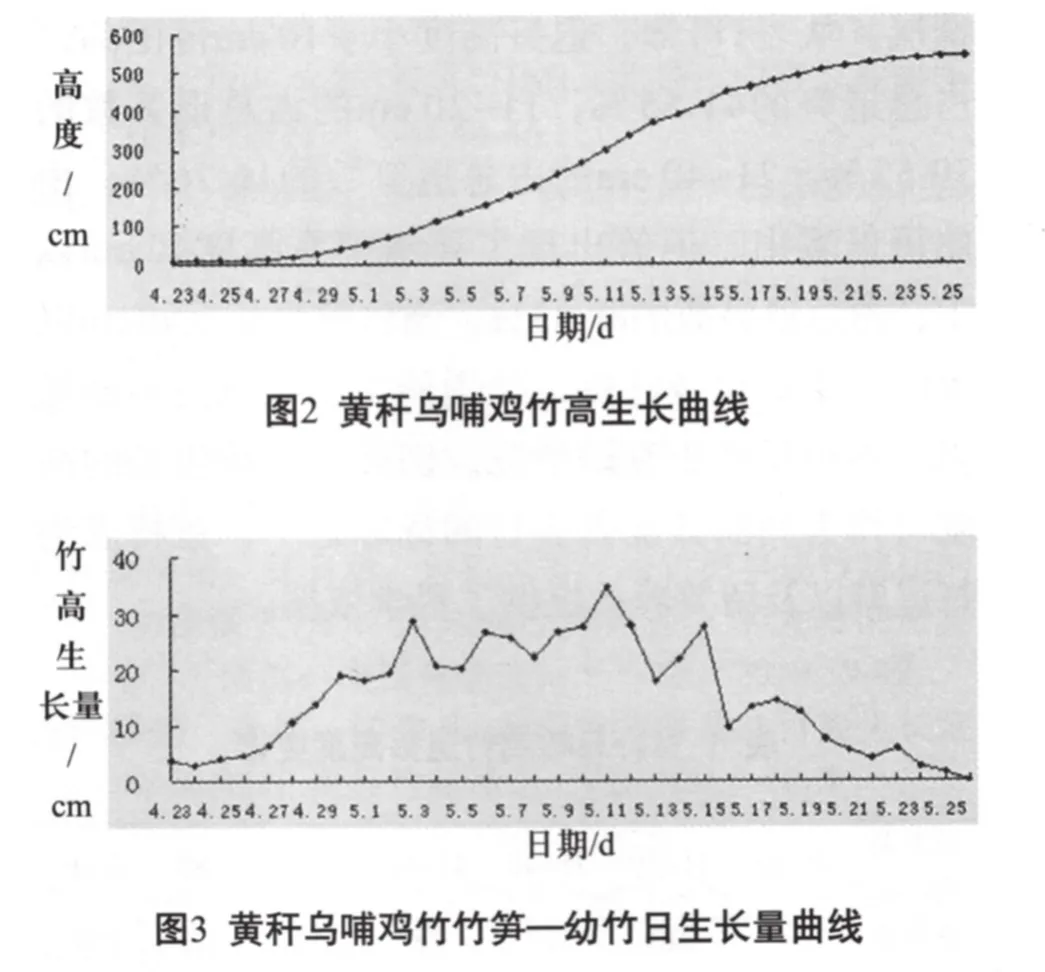

在整个黄秆乌哺鸡竹高生长过程中,遵循慢—快—慢节律进行,即呈S形曲线(图2),整个高生长符合Logistic模型。

以1天为1个间隔时间,通过对黄秆乌哺鸡竹竹笋—幼竹生长规律的观测可以看出:幼竹高生长阶段可分为生长初期、上升期、盛期、末期4个阶段(图3)。

由图3可知,初期高生长极为缓慢,日平均生长量为4.4 cm,历时5天,最大日平均生长量为6.3 cm;上升期竹笋的高生长逐渐加快,日平均生长量为14.6 cm,历时3天,最大日平均生长量为19.1 cm;盛期竹笋高生长速度最快,日平均生长量为24.4 cm,历时15天,最大日平均生长量为34.8 cm;末期竹笋生长速度减慢,直至生长停止。高峰期出现在4月30日至5月15日之间,尤其是5月3-15日,其生长速度最快。

黄秆乌哺鸡幼竹的昼夜高生长变化总体也呈现出“慢-快-慢”的规律,在观测期间,其中白天比黑夜生长量大的有14天,黑夜比白天生长量大的有19天,但是其昼夜生长量无明显的变化规律。

2.3 退笋数量变化规律

2.3.1 退笋数量变化规律

通过对样地内笋期调查,黄秆乌哺鸡竹出笋1 349株,其中退笋698株,退笋率为51.74 %。受出土时间影响,黄秆乌哺鸡竹退笋的分布情况与出笋数量情况大致相似,二者关系密切。出笋初期,由于出笋数量较少,营养供给充足,退笋较少,随着时间的推移,竹笋出土数量显著增加,养分供给出现困难,从而退笋率不断增加。

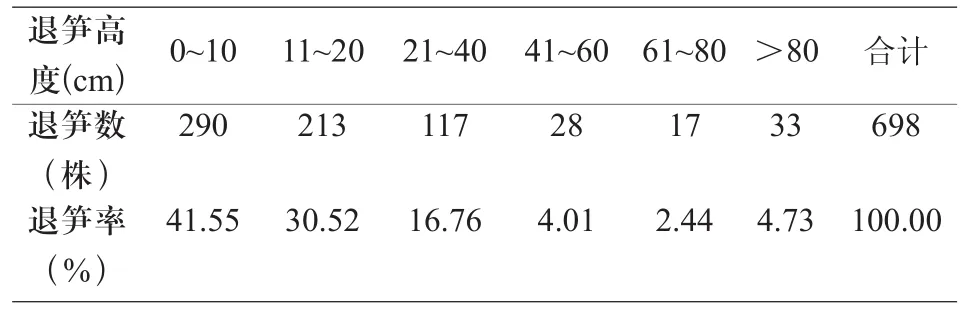

2.3.2 退笋高度变化规律

黄秆乌哺鸡竹的退笋高度一般在100 cm以下,有时甚至生长至150 cm左右,也会出现退笋情况。从表1可知,退笋高度小于10 cm范围的,占总退笋的41.55 %,11~20 cm的占总退笋数的30.52 %,21~40 cm的占总退笋数的16.76 %。由此可以看出,退笋出现主要集中在高度40 cm以下,占总退笋数的88.83 %,当竹笋生长至40 cm以上时,生长比较旺盛,代谢能力和抵抗力不断增强,不容易产生衰退情况。因此,竹笋生长的高度可作为判断其能否成竹的标志之一,该特点为打退笋以及留笋养竹提供了科学依据。

表 1 黄秆乌哺鸡竹退笋高度变化

2.3.3 退笋原因分析

退笋的原因主要分为3种:机械损伤、虫害和营养退笋。

在样地内调查的698株退笋中,因机械损伤导致的退笋为45株,占总数的6.45 %,由于虫害引起的退笋为87株,占总数的12.46 %,而由于营养供给不足引起的退笋为566株,占退笋数的81.09 %。可以看出,黄秆乌哺鸡竹退笋的主要原因是营养供给不足,所以在出笋前应加强竹林抚育管理,砍伐清理细竹和过密的老竹,适当的增施肥料,及时挖笋,减少退笋数量。

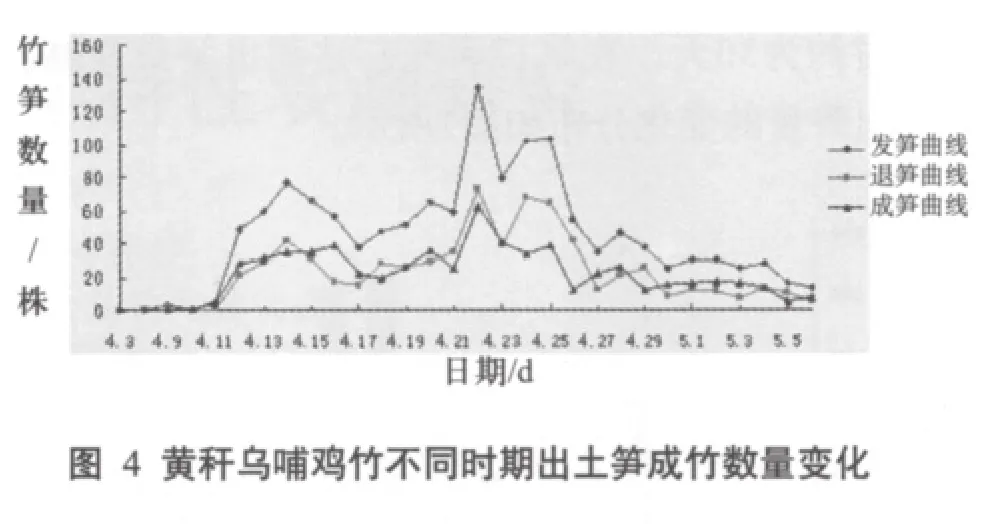

2.4 成竹规律

黄秆乌哺鸡竹竹笋成竹数量随着出笋时间不同而发生不同的变化。成竹曲线(图4)反映了该变化的发生规律。

从图4可知,从4月3-11日,即出笋初期,出笋曲线和退笋曲线几乎重合,表明出土的笋难以成竹;4月29日-5月7日,即出笋末期,黄秆乌哺鸡竹成竹较少,占成竹总株数的16.8 %;而出笋上升期和出笋盛期,从4月11-29日,成竹数量较多,占成竹总株数的82.0 %。因此,在发笋初期和末期,都可以全部作为食用笋挖取,在发笋的上升期和盛期,做好适当的留笋养竹工作。

2.5 凋落物变化

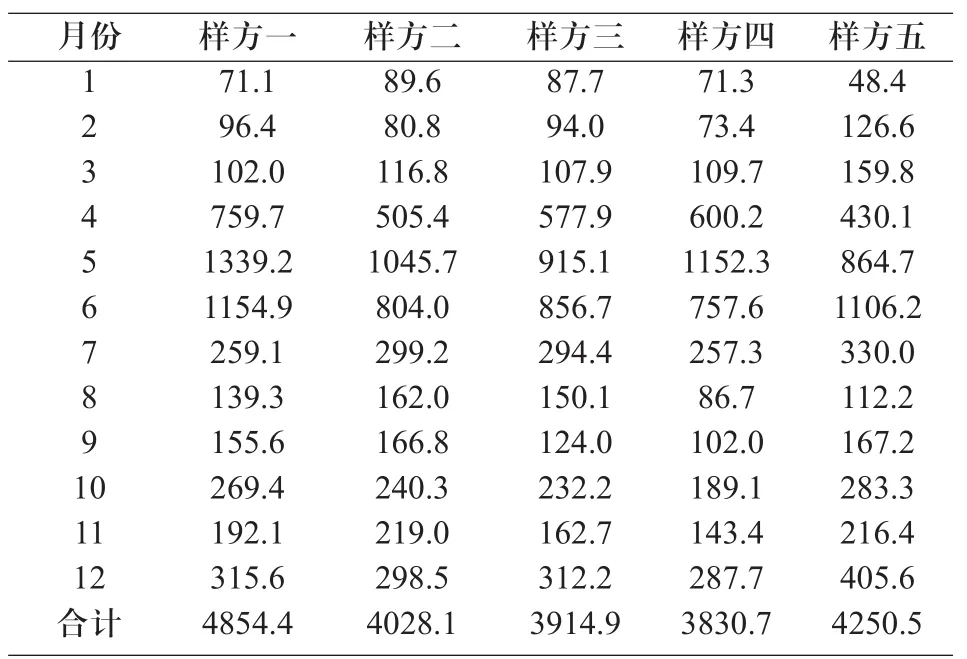

表 2 黄秆乌哺鸡竹林林凋落物的逐月变化(凋落物量:kg/hm2)

竹林地上,竹子和伴生植物的枯枝落叶等称为竹林的凋落物。竹林凋落物被土壤微生物分解成腐殖质。腐殖质富含有机质、N、P、K等矿质元素,能改良土壤的理化性质。竹林中尚未分解的凋落物数量称为竹林凋落物的保存数量。

黄秆乌哺鸡竹林中影响凋落物数量的因素主要是立竹度、叶面积指数、立地条件等。竹林立竹度越大,竹林凋落物越多;竹林凋落物与叶面积指数呈正比关系;立地条件好、产量高的竹林,其凋落物多,反之则少。通过初步调查,一年中黄秆乌哺鸡竹凋落物为4.175 t/hm2,比毛竹林一年的凋落物3.121 t/hm2还要大,这与黄秆乌哺鸡竹高立竹量、叶面积指数有着密切的关系。

1年中的气候因子影响了黄秆乌哺鸡竹的凋落物逐月变化数量,其中在4、5、6月份由于温度、水热以及竹林自身生命活动代谢(换叶、抽发新叶)等各个方面的综合影响,竹林凋落物数量明显比其它月份多。在1、2月份,由于天气寒冷干燥,代谢活动减弱,所以竹林凋落物数量是一年当中最少的。竹林凋落物的变化很好的反映了一年当中黄秆乌哺鸡竹生长受物候期的影响而产生的变化过程,是竹子对气候环境变化、生长活动的规律体现。

凋落物的保存数量受到气候、土壤、翻土等方面的影响。在高温高湿的地方,竹林土壤微生物分解旺盛,竹林凋落物保存数量少;在低温干燥的地方,竹林土壤微生物分解差,竹林凋落物保存数量相对较多。土壤如果肥沃,竹林生长好,凋落物多,但是土壤中微生物多,分解凋落物也快。经过翻土的立地中,凋落物被容易翻入土中分解,保存量少。

3 小 结

(1)通过调查,黄秆乌哺鸡竹在研究地的出笋时间为4月初,发笋历期约持续1个月,出笋期可以划分为3个时期:初期、盛期和末期,其中盛期是留笋养竹的重要时期。

(2) 黄秆乌哺鸡竹出笋量大,这与其高叶面积指数有着密切的关系,叶面积指数的大小直接影响着竹子的生物合成量的多少。

(3) 黄秆乌哺鸡竹的高生长过程,遵循慢—快—慢节律进行,整个高生长符合Logistic模型,高生长持续30天左右。

(4) 由于营养补充不足,黄秆乌哺鸡竹退笋量相对较大,所以加强对竹园的水肥管理是减少退笋的重要保证。

(5) 黄秆乌哺鸡竹林地凋落物的数量受到气候、土壤、翻土等方面的影响,而气候因子是影响凋落物量的主要因子。

6 黄秆乌哺鸡竹出笋量大,繁殖系数高,是优良的观赏竹种,具有较大的经济效益和广阔的市场前景。 进一步探究黄秆乌哺鸡竹竹笋的营养成分和食用价值是合理开发黄秆乌哺鸡竹笋用林的关键和前提。

[1]周芳纯.竹林培育学[M].北京:中国林业出版社,1998:173-183.

[2]金爱武,何奇江.图说毛竹高效培育技术[M].杭州:浙江科学技术出版社.2009:1-6.

[3]武永照.黄秆乌哺鸡竹的适应性及其栽培技术探讨[J].陕西林业科技,2007(3):28-30.

[4]《浙江效益农业百科全书》编辑委员会.浙江效益农业百科全书•观赏竹[M].北京:中国农业科学技术出版社.2004:44-46.

[5]何林,潘心禾,傅冰等.黄甜竹地下部分和地上部分生长发育规律研究[A].第六届中国竹业学术大会论文集[C].南昌:中国林学会竹子分会,2010:31-34.

[6]吕大勇,蔡越,黄甫昭等.篌竹生物学特性研究[A].第六届中国竹业学术大会论文集[C].南昌:中国林学会竹子分会,2010:35-38.

[7]刘倩倩,张有珍,何钧朝等.皱竹出笋成竹规律的初步研究[A].第六届中国竹业学术大会论文集[C].南昌:中国林学会竹子分会,2010:39-42.

[8]楼扬,孙祥,江津凡.黄纹竹出笋及幼竹高生长规律研究[J].世界竹藤通讯,2010,9(4):7-10.

Observation and Study of Biological Characteristics ofPhyllostachys vivax f. aureocaulis

Zhang Peixin1, Zhou Rui2, Zhao Gaojun2, Wang Qin2Lu Liangqin2, Hu Jiaoli3, Ma Saijun3

(1 Anji Forestry Bureau; 2 Anji Bamboo Industry Association 3 Anji Bamboo Exposition Garden, Anji 313300, China)

With the observation and study ofPhyllostachys vivax f. aureocaulis, the article revealed the law of shooting, the height growth of bamboo shoot and young bamboo, law of shoot degradation and the seasonal change of bamboo litter, which provided scientific theoretical basis of cultivation, management and use ofPh. vivax f.aureocaulis.

Phyllostachys vivax f. aureocaulis, shooting time, growth, shoot degradation, litter

国家自然基金。