我国环境流量适应性管理框架构建初探

2011-08-12马赟杰霍军军

马赟杰,黄 薇,霍军军

(长江科学院水资源综合利用研究所,武汉 430010)

我国环境流量适应性管理框架构建初探

马赟杰,黄 薇,霍军军

(长江科学院水资源综合利用研究所,武汉 430010)

回顾了我国环境流量研究的发展历程,梳理了我国环境流量管理现状,构建了我国环境流量管理框架,揭示了我国环境流量管理的不足。为解决这些不足,引入了适应性管理的概念,并简要介绍了适应性管理概念的由来及发展过程。借鉴南非赛比河环境流量适应性管理实例,构建出我国环境流量适应性管理的框架。研究认为:环境流量适应性管理更符合我国环境流量的管理需求,对维持河流的完整性和水生生物多样性具有重要意义。

环境流量;适应性管理;直线过程;循环过程

1 概 述

我国对环境流量问题的研究历史不长。在20世纪70年代末才开始探讨河流最小流量问题,主要集中于最小环境流量确定方法的研究,《长江流域片生态环境需水量初步研究报告》是其典型代表[1]。长江流域水资源保护局在20世纪70年代末期至80年代初期开展的三峡工程生态与环境评价中,就很关注水生生物与径流条件的关系,对三峡工程对鱼类、特别是珍稀鱼类和四大家鱼的影响作了系统评价。黄河水利委员会在20世纪80年代编制的《黄河水资源利用规划报告》和《黄河水资源保护规划报告》中提出了一些重要断面的最小控制流量。1988年,长江流域水资源保护局方子云主编的《水资源保护工作手册》已提出要把河流维持流量作为合理利用河流和维持河流功能的标记。到20世纪90年代,随着研究的深入,我国环境流量的研究取得了丰硕的成果。我国学者开展了一系列针对河流环境流量的研究工作,特别是干旱、半干旱地区的河流水系环境流量研究。

但我国的环境流量研究更多的停留在学术上,很少与应用管理相结合。导致研究和管理脱节,大量优秀的研究成果应用不到实际中来,河流所需的环境流量得不到保障。所以,我国环境流量亟须良好的管理。

2 我国河流环境流量管理现状

我国没有法律法规明确地提到河流的环境流量应该控制在什么范围内才比较合理,才有利于维持河流的完整性和水生生物多样性。但我国正在尝试对河流的环境流量进行管理,如:新《水法》明确规定“开发、利用水资源,应当首先满足城乡居民生活用水,并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。”目前刚完成的全国水资源综合规划中,在计算地表水可利用量时明确首先要扣除河道内环境流量,将生态环境用水作为水资源配置的重要内容。2007年通过的《水量分配暂行办法》规定“水量分配应当统筹安排生活、生产、生态与环境用水”。水利部组织编写的《建设项目水资源论证导则》,规定了涉水工程必须保证最小下泄流量的有关要求;《全国水资源综合规划》中提出了河流生态环境需水量的具体要求;水利部组织编写了《河道内生态需水评估导则》。

除了全国性的法律法规提到环境流量管理,一些省市,也对环境流量管理做出了有益尝试。

2008年8月,广东省人民政府办公厅在《广东省东江流域水资源分配方案》[2]中也提到了“控制断面最小流量指标”。在该方案中,对重要控制断面水量(最小下泄流量)和水质控制指标提出了约束条件,并制成表格严格实施。2009年8月,福建省环保厅出台了《福建省水库最小下泄流量在线监控中心系统建设方案》[3]。政府通过在线监控水库下泄流量这一方法,对河流环境流量予以保留,保证了河流正常的生态环境需水,使河流能更好地发挥作用。

陕西省水利厅出台了《陕西省水利厅关于农村水电站保证最小下泄流量有关问题的通知》[4],以最大程度减小农村水电站对生态等方面的负面影响。《通知》中明确规定,维持水生生态系统稳定所需最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10%(当多年平均流量大于80 m3/s时按5%取用)。同时,在农村水电站的规划、设计、建设、运行的整个过程都应考虑环境流量。

海南省制定了《海南省万泉河流域生态环境保护规定(草案)》[5]。在规定的第二十五条中,明确提出“在流域内新建大中型水库、水电站等其他蓄水工程,应当进行环境影响评价,确定水闸最小下泄流量。已经确定的最小下泄流量不得擅自减少”。而在第三十五条中,明确了不保证最小下泄流量将受到的惩罚。

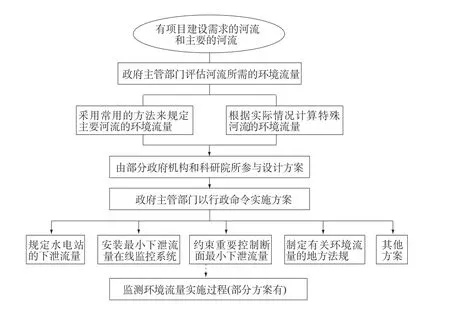

图1 我国环境流量实施过程图Fig.1 Process of the implementation of environmental flow management in China

3 我国环境流量管理框架和缺陷

通过各省的环境流量管理措施可以看出,我国环境流量的管理是一种自上而下逐级分解的直线过程:

(1)首先我国环境流量管理主要面向有项目建设需求的河流和一些主要的河流,并非所有河流。而管理方式采取集权制,公众几乎不参与环境流量的管理,主要还是政府主管部门和少数的利益相关者,如长江环境流量的管理主要是长江水利委员会、三峡开发总公司等少数几个利益相关者。

(2)其次,政府主管部门假设对环境流量的认知足以实现预测,并可以制定出与之相宜的管理方案[6]。一般采用几种常用的方法来规定主要河流的环境流量,如:Tennant法、Q95,7Q10等;少数比较特殊的河流,会根据实际情况,计算出相应的环境流量,如:陕西省针对小水电开发规定当多年平均流量大于80 m3/s时下泄流量按5%取用。

(3)然后设计方案,方案设计基本由部分政府机构和少数大型的科研院所参与。设计完方案并经过论证后,政府主管部门以行政命令的形式自上而下层层要求实施。部分环境流量方案的实施情况是有监测的,但大部分是没有的。具体的实施过程如图1所示。

这种管理方式下,政府对实施方案的投资、建设、运行有较强的控制力,见效快、效率高、节约资源。但也有很多缺陷:首先环境流量的管理是政府行为,还更应该是公众行为,广泛的公众、基层单位及科研力量的参与,能够对环境流量的认知及实施起到非常重要的作用;其次对环境流量的科学认知是一个长期的过程,不可能一蹴而就,对各种方法下环境流量实施的响应具有很高的不确定性;然后政府主管部门对于环境流量的实施是刚性的,弹性不足,对于环境流量实施的效果反应缓慢;而大部分方案缺少监测体系,方案实施没有监督,很有可能使得前期的大量工作达不到预期效果甚至变得没有意义。

4 适应性管理和国外适应性管理案例

4.1 适应性管理

适应性管理可以很好地弥补我国环境流量管理存在的缺陷。

适应性管理(adaptive management,AM),也称为适应性资源管理(adaptive resource management,ARM),是一个面对不确定性因素时结构的、反复的最优决策过程,目的是随着时间的推移通过系统监测来减少不确定性。这样,无论是被动的或主动的决策过程都将最大化一个或多个资源目标,同时增加提升未来管理所需的信息[7]。

适应性管理概念的由来可以追溯到20世纪初,由Frederick Taylor所倡导的科学管理思想(Haber 1964)。英国Columbia大学的生态学家C.SHolling(1978)和C.JWalters(1986)进一步发展了适应性管理的概念,他们区分了被动管理和适应性管理。普林斯顿大学著名物理学家Kai Lee,在20世纪70年代末至80年代初攻读加州大学伯克利分校的博士后学位时,扩展了适应性管理的概念。在C.S.Holling成为奥地利维也纳国际应用系统分析研究所(IIASA)主管后,适应性管理得到进一步发展。

适应性管理最成功的应用之一是北美的水禽收获管理(waterfowl harvestmanagement),尤其是野鸭(Johnson et al,1993;Nichols et al,2007)。2000年美国农业部林业服务部门和美国农业部动植物健康调查服务部门一起开发了一项适应性管理战略,内容为管理关于蒙大纳地区依据不同生态系统条件波动的野牛数量。Sonoita流域合作计划(Sonoita Valley Planning Partnership),是一项由具有共同志向的志愿协会成员、当地代表、使用者团体等组织和个人发起的项目。项目包括42 000英亩亚利桑那州Las Cienegas国家保护区内的公共区域。合作的目标是使农村草地得到应用的同时保护生态系统功能,实现可持续性发展。经过近15年的研究、谈判、妥协和生产世界级的EIS,实施适应性管理程序运作的格伦峡谷大坝已成为现实[8]。

4.2 赛比河环境流量适应性管理

鉴于河流恢复工作的复杂性,国外的环境流量管理普遍采用“边干边学”的“适应性管理”。其中成功的案例很多,如:澳大利亚昆士兰省的布里斯班河,流经墨美边境的SanPedro河,流经南非Kruger国家公园的赛比(Sabie)河,等。

以与我国情况较为接近的赛比河为例。赛比河向东流经南非境内非常著名的国家公园Kruger,然后汇入莫桑比克境内的Incomati河,最后注入印度洋。在这里可以看到许多动物,河边上有种类繁多的植物群落,河里有45种鱼类。

但是在此地区,人们毁掉了原来本地特有的草地,大量种植了耗水量更大的澳大利亚桉树和松树经济林,导致赛比河的平均径流量减少了至少15%;在上游地区,原来大面积荒芜的土地已被开发成香蕉园和芒果园;旅游开发商为吸引游客正在兴建一些新的旅馆和公寓;为安置贫困的黑人重返家园,政府正在建立新的村庄,开辟种植小米和玉米的土地。这种人类不断增长的用水需求,正日益危害着赛比河的生态系统的健康。

由地方有关团体以及国家和省级政府有关机构的代表组成的新“流域管理机构”,邀请流域居民、Kruger国家公园的管理者和科学家们举办了一系列的听证会,制定了远期目标、近期管理目标和管理任务。远期目标体现了利益相关者的共同利益;近期目标把远期目标展开、细化,使得管理者、政治领导以及其他决策者能够更清楚地了解管理工作的预期效果;而管理任务则是一系列为了维持重要生态指标所需要的数字,它为水管理者指明了具体的工作目标。科学家们通过监控这些生态指标,就能告诉河流管理人员,其管理工作是否得当。

1989年以来,科学家们通过观察枯水期或洪水期沿河生物的生活情况,了解到哪些生物“熬过来了”。他们利用交叉学科(包括水文学、地形学、鱼类生物学、植物生物学、野生生物学等)的专家经验开发了赛比河生态系统概念性模型。还通过计算机模拟来确定自然生态系统开始崩溃的临界值。但科学家们至今并不认为自己开发的生态模型是100%正确的,他们常常把这些管理任务数字称为“也许应予关注的临界值”[9],随着科学技术的进步和对监测结果的分析,原来制定的赛比河管理任务应作相应的调整。

科学家们带着研究成果,会见公园管理人员以及河流的水资源规划人员,让大家分享这些成果。这些研究成果在设计赛比河Injaka水库时派上了用场(Injaka水库于2001年完工)。在比选方案时,生态科学家们认为,其中的“最大限度用水方案”将会大大减少下游水量,造成河道在枯水期多处断流,必将导致严重的生态后果。他们建议考虑“有限用水方案”。此方案只减少基流23%,消减洪峰流量16%,因此该方案符合赛比河任务管理的标准。

赛比河的案例表明,在环境流量管理中,只有让更多的利益相关者参与进来,才能保证环境流量目标得到及时、足量地落实。同时通过适应性管理,不断调整管理任务,来满足近期目标从而达到远期目标。

5 我国环境流量适应性管理框架构建

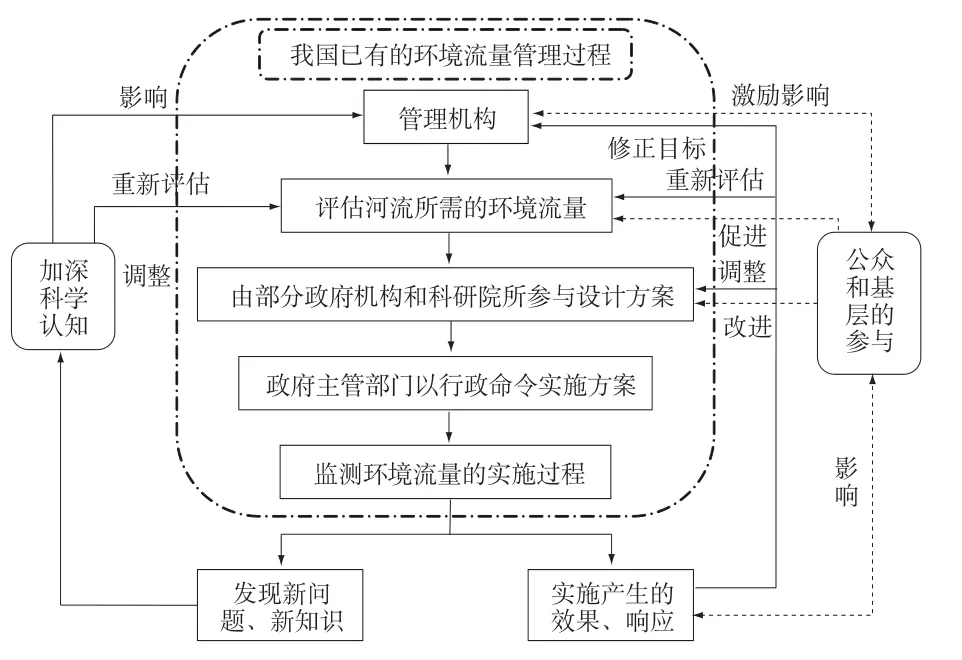

国外的环境流量适应性管理有很多地方值得我国借鉴,我国环境流量的管理结构应该形成一个循环过程,而非直线过程,形成我国的环境流量适应性管理,具体的实施过程如图2所示。

图2 我国环境流量适应性管理实施过程图Fig.2 Process of the im plementation of adaptive managem ent of environm ental flow in China

根据我国的国情,政府主管部门目前只能对有项目建设需求的河流和我国主要的河流进行环境流量管理。首先,政府主管部门需要评估河流所需的环境流量;其次,由部分政府机构和科研院所参与设计方案;然后,政府主管部门以行政命令的方式从中央到地方、从省一级到市(县)一级层层下发,要求地方实施。到这一步为止,我国环境流量管理都是健全的,而且是正在规划或实施的(见图2虚线框)。

我国环境流量适应性管理较为关键的一个环节是:监测环境流量的实施过程。目前,我国环境流量的实施方案中只有部分有监测要求,大部分都是只有行政要求,没有实际的监督。这就无法确定环境流量方案的优劣和实施效果,也无法进行环境流量适应性管理。

适应性管理是基于一个科学的假设:所有的认知是一个不断完善的过程,对一个事物的理解是不完全的,这区别于我国目前对环境流量的认知假设(假设对环境流量的认知足以实现预测,并可以制定出与之相宜的管理方案)。所以在监测的过程中,一方面,会发现新问题、新知识。此时,有利于加深对环境流量的科学认知,接着更深层次的科学认知会影响管理机构作出新的判断,从而重新评估河流所需的环境流量,同时,根据新的认识和新的评估相应对设计方案进行调整。另一方面,对监测结果得到的数据进行整理、分析,可以看出实施方案之后产生的效果、响应。根据得到的结果,管理部门可以将其与预期目标比较,根据需要修正目标或者保持原目标。接着,需要重新评估河流所需的环境流量,同时调整设计方案,以使调整之后的方案更好达到修正之后的目标或者原来预期的目标。

适应性管理要求更为广泛的公众、基层单位及科研力量参与,这有助于环境流量的认知及实施,使对环境流量的认知更为全面系统、实施更加有保障。虽然政府行为更加有效率,能够集中资源办大事,但政府的影响范围并不全面,大众的参与将使这种范围更为广泛。

公众和基层单位的参与和管理机构是相互激励影响的,一方面,管理机构征求公众的意见,让公众参与到环境流量的管理中去,公众可以很好地理解政府行为,并为环境流量的管理做出不可估量的贡献,这一点在很多国家的环境流量管理中已经体现出来;另一方面,公众的参与可以告诉管理机构大众的需求,使管理机构考虑环境流量预期目标时更为全面。基层的参与意见对河流环境流量的评估也有促进作用,基层科研力量相较于参与设计方案的部分政府机构和科研院所而言,他们涉及的领域更为宽泛,考虑问题更为全面,环境流量本身就是一个跨学科的课题,涉及水文学、水力学、水生态学等学科,所以对环境流量的评估有促进作用。同理,公众的参与可以改进设计方案。另外,让公众了解环境流量的实施效果也很有好处,一方面,公众可以了解政府的这项行为的过程、效果,了解自己身边的河流是否处于健康的状态,并根据实施的效果去分析原先方案的优劣,自身哪些方面可以参与到改善和保护河流;另一方面,实施的效果也会告诉公众河流的环境流量应该处于什么状态,目前在什么状态,政府的管理都起了什么作用。

6 结 论

环境流量适应性管理相较于我国现行的环境流量管理有很多优点:监测环节的保证,能够让环境流量的方案实施更有保障,是环境流量管理非常重要的一个环节;而认识到对环境流量认知是一个不断完善、不断学习的过程,能够不断去发现、解决新问题,从而使环境流量管理更加适合现实情况;广泛的公众、基层单位及科研力量参与,使对环境流量的认知更为全面系统、实施更加有保障。因此,环境流量适应性管理更符合我国环境流量的管理需求,对维持河流的完整性和水生生物多样性具有重要意义。

我国的环境流量管理较为复杂,本文只对我国环境流量适应性管理框架构建进行了初步的探索。对我国环境流量管理更为深入的认知,需要在今后的研究与实践中不断的完善和补充。

[1] 长江流域水资源保护局.长江流域片生态环境需水量初步研究报告[R].武汉:长江流域水资源保护局,2006.(Yangtze River Water Resources Protection Bureau.Report on the Study of EcologicalWater Demand in Yangtze River Basin[R].Wuhan:Yangtze River Water Resources Protection Bureau,2006.(in Chinese))

[2] 广东省人民政府办公厅.广东省东江流域水资源分配方案的通知[EB/OL].广东省人民政府,(2008-08-18)[2011-09-28].http://www.gd.gov.cn/govpub/zfwj/zfxxgk/gfxwj/yfb/200903/t20090302_86801.htm.(People’s Government of Guangdong Province.Note on Issuing Water Resources Allocation Scheme in Dongjiang River Basin in Guangdong Province[EB/OL].People’s Government of Guangdong Province,(2008-08-18)[2011-09-28].http://www.gd.gov.cn/govpub/zfwj/zfxxgk/gfxwj/yfb/200903/t20090302_86801.htm.(in Chinese))

[3] 福建省环保厅.关于做好水电站最小下泄流量监控数据联网上传工作的通知[EB/OL].北京市环境保护检测中心,(2010-4-27)[2011-09-28].http://www.fjepb.gov.cn/common/View.aspx?mid=97&id=6826&back=1.(Fujian Provincial Environmental Protection Department.Notification on Uploading Monitoring Data of Minimum Discharge of Hydropower Stations[EB/OL].Environmental Protection Monitoring Center of Bei-jing Municipality,(2010-4-27)[2011-09-28].http://www.fjepb.gov.cn/common/View.aspx?mid=97&id=6826&back=1.(in Chinese))

[4] 陕西省水利厅.关于农村水电站保证最小下泄流量有关问题的通知[EB/OL].中国农村水电及电气化信息网,(2007-10-8)[2009-9-28].http://www.shp.com.cn/news/info/2007/10/8/915024115.html.(Shaanxi ProvincialWater Resources Department.Notification on Ensuring Minimum Discharge of Rural Hydropower Stations[EB/OL].Website of Chinese Rural Hydropower and E-lectrification,(2007-10-8)[2009-9-28].http://www.shp.com.cn/news/info/2007/10/8/915024115.html.(in Chinese))

[5] 海南省万泉河流域生态环境保护规定(草案)[EB/OL].海南省人民代表大会常务委员会,(2009-4-13)[2009-9-28].http://www.hainanpc.net/zwgk/news_zw.asp?newsId=38524.(Regulations on Eco-environmental Protection in Wanquan River Basin in Hainan Province(Draft)[EB/OL].The Standing Committee of Hainan Provincial People’s Congress,(2009-4-13)[2009-9-28].http://www.hainanpc.net/zwgk/news_zw.asp?newsId=38524.(in Chinese))

[6] 刘小峰,盛昭瀚,金 帅.基于适应性管理的水污染控制体系构建——以太湖流域为例[J].中国人口·资源与环境,2011,21(2):73-78.(LIU Xiao-feng,SHENG Zhao-han,JlN Shuai.Construction of an Adaptive Management-Based Water Pollution Control System:A Case Study of Taihu Lake Basin[J].Chinese Journal of Population Resources and Environment,2011,21(2):73-78.(in Chinese))

[7] Adaptive Management[DB/OL].Wikipedia,(2009-9-30)[2011-10-10].http://en.wikipedia.org/wiki/A-daptive_management

[8] 刘 芳.山东省水资源适应性管理及其评价研究[D].济南:山东大学,2009.(LIU Fang.Adaptive Management of Water Resources in Shandong Province and Its Evaluation Study[D].Ji’nan:Shandong University,2009.(in Chinese))

[9] POSTEL S,RICHTER B.河流生命——为人类和自然管理水[M].武会先,王万战,宋学东,译.郑州:黄河水利出版社.2005.(POSTEL S,RICHTER B.Rivers for Life:Managing Water for People and Nature[M].Translated by WU Hui-xian,WANG Wan-zhan,SONG Xue-dong.Zhengzhou:Yellow River Conservancy Press,2005.(in Chinese) )

(编辑:曾小汉)

Prelim inary Study on Building the Framework of Adaptive M anagement of Environmental Flow in China

MA Yun-jie,HUANGWei,HUO Jun-jun

(Water Resources Department,Yangtze River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China)

In a review on the development of environmental flow management in China,the status quo is introduced,themanagement framework is presented and the shortcomings are revealed.To address these deficiencies,the concept,origin and developmentof adaptivemanagement are introduced.With Sabie River in South Africa as a reference,a framework for China’s adaptivemanagement of environmental flow isworked out.It’s concluded that the adaptivemanagement of environmental flow is essential tomaintain the integrity of rivers and aquatic biodiversity,and ismore suitable for environmental flow management in China.

environmental flow;adaptivemanagement;linear process;cycle

TV213.9

A

1001-5485(2011)12-0088-05

2011-10-20

水利部公益性行业科研专项(200901012)

马赟杰(1987-),男,江苏镇江人,硕士研究生,主要从事水资源优化配置研究,(电话)13419544293(电子信箱)fxsh2005@163.com。