北大科技助力燕垣光伏“孵化”中国第一支太阳能集电管

2011-08-05鹏飞

本刊记者 ■ 鹏飞

在世界太阳能产业如火如荼发展的今天,也许你对太阳能集热管不陌生,对太阳电池片也很熟悉,但可能你不了解把二者结合起来的产物——太阳能集电管。这正是铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳电池的一种新的结构,它为CIGS电池规模化生产与应用探索出一条新的路径。

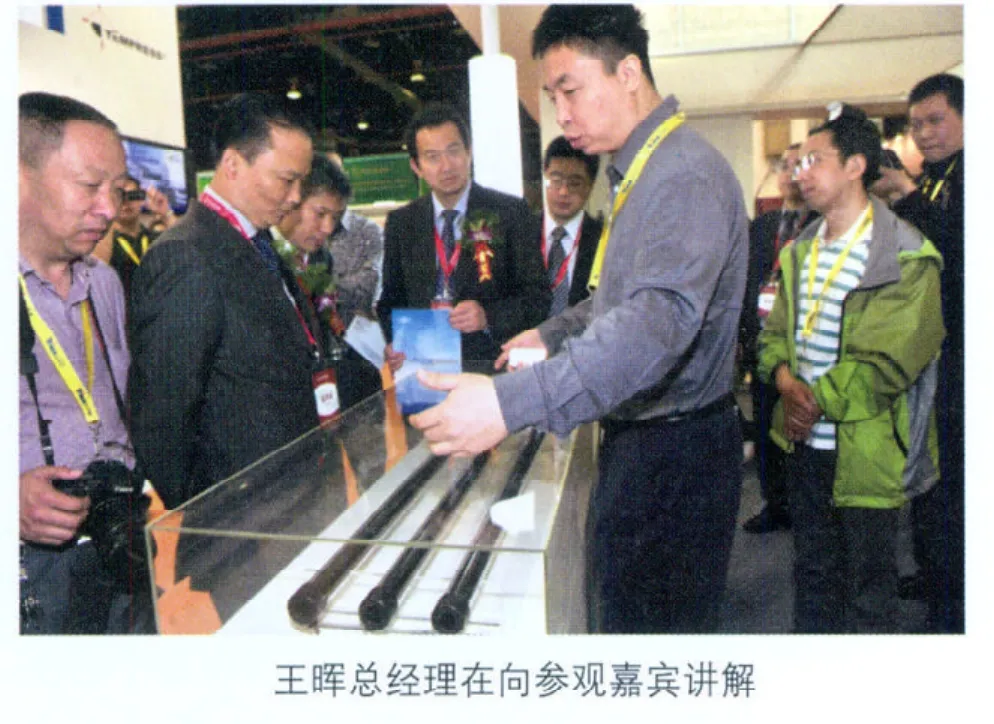

2011年5月5日,依托北京大学的技术研发团队,由河南燕垣光伏能源有限公司研发的中国第一支CIGS太阳能集电管在上海“2011第六届亚洲太阳能光伏工业展览会”上正式亮相,标志着这一具有自主知识产权的太阳电池新产品在中国开始迈向产业化的征程,堪称我国光伏产业发展中的一个新亮点。

CIGS生当其时

世界能源危机和全球气候变化催生了新能源经济的蓬勃发展。近年来以太阳能、风能等为代表的可再生能源产业风生水起,科技创新推动太阳能光热光伏应用技术日新月异。但光伏发电成本高依然是其普及应用的最大瓶颈,业界呼唤新的解决方案破解光伏成本高企的难题。薄膜太阳电池是解决途径之一,但其转换效率相对较低,生产工艺复杂,生产设备昂贵,实现大规模化生产困难。目前发电成本高是太阳电池的共性问题。

在薄膜太阳电池家族中主要包括了硅基非晶硅(a-Si)、碲化镉(CdTe)、铜铟镓硒(CIGS)三大类薄膜太阳电池。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本较低、能耗低、污染小、不衰减、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳电池之首,接近多晶硅太阳电池,而耗材大大低于晶体硅电池,被国际上称为“下一代非常有前途的薄膜太阳电池”。此外,该电池具有柔和、均匀的黑色外观,是对外观有较高要求的BIPV应用的理想选择,如大型建筑物的玻璃幕墙等,在现代化高层建筑等领域有广泛的潜在市场。先天的技术优势使得CIGS生当其时,但CIGS要实现大规模量产,提升效率和良品率,是当前必须首先攻克的难题。

CIGS太阳能集电管是怎样炼成的?

北京大学作为中国著名高等学府,拥有高水平教学和科研团队,涉足很多学科和研究领域,太阳能也是其重点研究领域。早在1996年,北大就研制出国内第一支中高温太阳能集热管,目前已经实现产业化。

北大在太阳能光伏领域的研究也不断取得重大进展。2003年,在北京市科委的支持下,北京大学物理学院射频超导实验室的科研团队开始了“大面积CIGS薄膜太阳电池”的课题研究。课题组通过多年科技攻关,最终确立了以磁控溅射为主、硒蒸镀沉积为辅的技术工艺,成功解决了制备CIGS一系列关键技术和物理问题,并建立了三元叠层硒化法与预制层后处理硒化法制备CIGS薄膜的方法;系统优化了CIGS薄膜硒化与高温重结晶热处理工艺;成功解决了薄膜成分精确控制这一关键技术难题,从而保证薄膜稳定的物理性能;研制出大面积CIGS薄膜太阳电池,掌握了制备的工艺步骤和技术要点。在此基础上,建成了具有多室多靶高真空镀膜装置、硫化镉化学水浴装置、激光刻槽与机械刻槽管式中试尺寸的实验装置。经过长达一年的中试实验,研发出新型CIGS管式薄膜太阳电池——太阳能集电管,其光电转换率≥9%,成品率≥90%。初步设计规格为:集电管长1200mm,内管直径30mm,外管直径35mm。这种独特的管式太阳能集电管设计,解决了规模化生产中良品率偏低的技术难题;并且其独特的管式结构,使得在降低电池表面温度以保持转换效率不衰减的同时,可实现太阳能热电联产。在此基础上,研发团队基于已有的太阳能集热管生产线设备技术基础,研发设计出了用于太阳能集电管产业化生产设备,及完全国产化的具有自主知识产权的工业生产线,大幅度降低了造价及后期维护费用,解决了CIGS薄膜太阳电池生产线一次性投资过大问题。

2009年8月28日,CIGS太阳能集电管产业化项目通过了由北京大学教授、中科院院士甘子钊,北京大学教授赵夔,中国可再生能源协会理事长石定寰,悉尼大学华裔科学家章其初博士,中国发明家协会邹定国教授等组成的专家团的鉴定。2011年3月30日“一种薄膜型太阳能集电管装置”正式获得我国发明专利授权。

CIGS太阳能集电管产业化之路

河南东起机械有限公司是一家专业从事大型起重设备生产的民营企业,公司董事长王庆祥在从事传统机械工业生产的同时,提前做出了公司产业转型的战略部署,新能源是他重点考虑的新领域。2009年6月,河南燕垣光伏能源有限公司成立;2009年9月27日,北京大学和河南东起机械有限公司正式牵手,以既有研发成果为基础,开始合作研究开发60MW铜铟镓硒薄膜太阳能集电管项目。国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰,中国科学院院士、北京大学理学部主任甘子钊等专家及河南省副省长宋璇涛等出席了技术汇报会和项目开工仪式。项目占地26.32公顷,总建筑面积135942m2,计划通过三年时间努力,投资78000万元,完成项目的一期工程建设,建成年产60MW铜铟镓硒薄膜太阳能集电装置生产基地。

太阳能集电管项目具有电池成本低、光电转换效率高、环境污染少、抗辐射能力强、不衰减等特点。项目采用中国人自己的发明工艺,量身定做国产化装备,探索出一条拥有完全自主知识产权的铜铟镓硒薄膜太阳电池产业化之路。

亮丽风景线

笔者曾经多次参加过国内各种规模的光伏展览会,但从没有见到过太阳能集电管展出。本届展会上,燕垣公司展台前始终人头攒动,一些光伏行业的知名专家和企业家纷纷驻足考察咨询,也就不足为怪了。展览会的“创新产品暨技术发布会”把“CIGS薄膜管式太阳电池——集电管及自主研发的全国产化生产工艺及设备”作为第一个项目发布,立即吸引众多观众到场;更有包括深圳松禾资本、上海安益投资、皓玥资本、上海万利股权投资管理有限公司等多家PE静听该项目的介绍,他们对项目都表现出了浓厚的兴趣;由燕垣光伏总工程师陆真冀教授做的项目介绍刚一结束,就立刻迎来了众多记者的采访。这种场景成为展览会上一道独特、亮丽的风景线。

项目总顾问、甘子钊院士对记者说,管式CIGS太阳电池光电转换效率现已达到9%,并有很大的提升空间;生产设备全部国产化自主开发,避免了进口昂贵设备带来的生产成本增大,因此其光伏发电成本有望实现0.9元/kWh以下,会具有很大市场竞争力。太阳能集电管一经亮相,就引起了几大风投机构的关注。国内很多投资机构非常看好这一产品,有意开展合作。

据公司董事长王庆祥介绍,北京大学对新能源技术高度重视,北大新能源中心是北京现代物理中心的下属研究单位,现代物理中心由李政道教授担纲中心主任,由前北大校长陈佳洱院士、理学部主任甘子钊院士任副主任。新能源中心的研究团队将加大对太阳能集电管技术研发的力度,促进项目不断提升技术水平,降低生产成本,早日实现规模化生产。

北大科技助力燕垣光伏,已然“孵化”出了中国第一支太阳能集电管。现在它好比一只“雏鹰”,相信在多方的精心呵护下,不久会成长成一只“雄鹰”,在中国光伏事业蓬勃发展的大好形势下展翅高飞。