甘肃省黄牛种质资源现状浅析

2011-08-04王晓平赵国琳祁占胜

王晓平,赵国琳,祁占胜

(甘肃省畜牧管理总站,甘肃 兰州 730030)

为了摸清甘肃省的畜禽种质资源现状,我们于2009年8月至2010年4月,通过发放调查表、现场抽样测量、座谈汇报、翻阅档案资料等方法,对甘肃省黄牛种质资源进行了全面调查摸底,根据调查结果,甘肃黄牛的种质资源状况有了较大的变化,这种变化主要体现在黄牛品种资源的丰富、扩展和个体生产能力的提高。现根据调查结果对甘肃黄牛种质资源现状进行了初步分析,仅供参考。

1 甘肃省黄牛种质资源现状

1.1 数量及分布

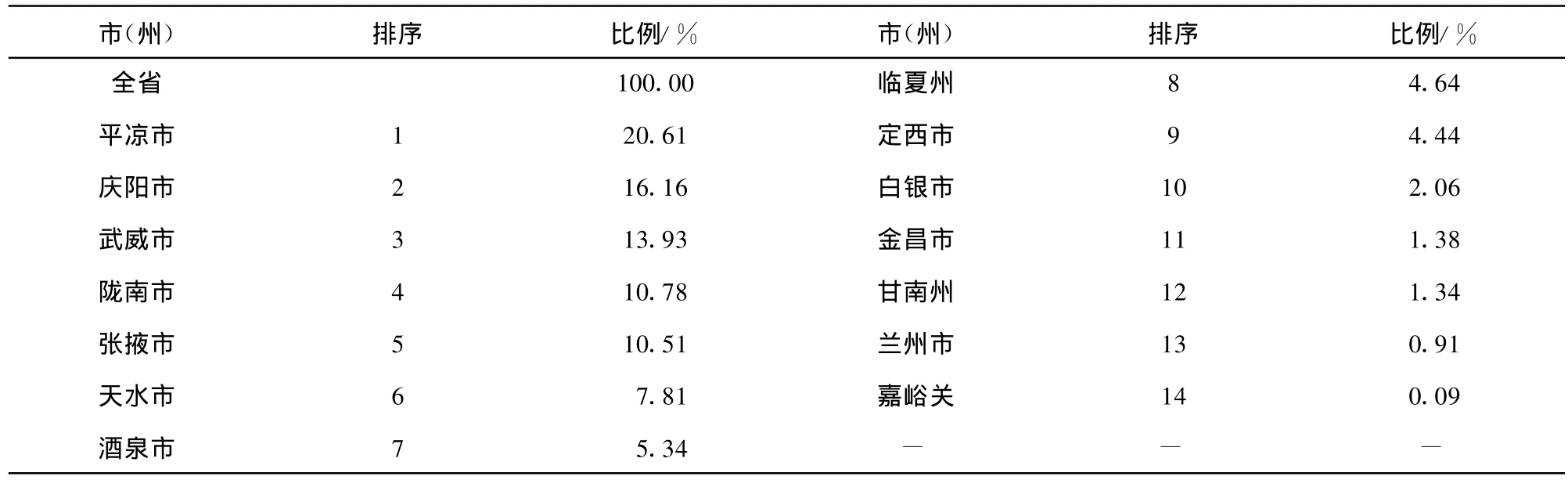

据调查,甘肃省2009年底牛存栏469万头。在牛存栏量中黄牛占68.64%,牦牛占26.34%,奶牛及其杂种牛占5.02%。黄牛主要分布在平凉市(20.61%),庆阳市(16.16%),武威市(13.93%),陇南市(10.78%),张掖市(10.51%)等5个市州,黄牛数量占全省总数的72%(见表1)。

表1 甘肃黄牛主要分布地区

1.2 类型及构成

目前甘肃省黄牛地方品种及类群主要有安西牛、蒙古牛、秦川牛、早胜牛。先后引进使用的种牛及冻精品种有11个,产生的杂交类型有16个。从各品种及杂交牛的数量分析结果看,地方优良品种秦川牛、早胜牛,各类引进品种及杂种牛约占到黄牛总数的 85%。其中秦川牛、早胜牛约占总数的28.2%,各类杂种牛约占56.5%,杂种牛中以西杂牛居多占34.4%,其它杂种牛占22%。近几年来由于陇东地区大量引进南德温牛与当地秦川牛杂交,南杂牛的数量快速增长。

1.3 体尺与体重

甘肃黄牛种质资源变化的主要特征除了杂种牛比例提高外,牛的体格明显变大,个体产肉量显著增加。1985年畜禽品种资源调查的资料显示,甘肃地方黄牛(高台牛)公、母牛平均体高117.3 cm、105.2 cm,体长 120 cm 、110 cm,胸围 155 cm 、146 cm,管围16.3 cm、14.6 cm 体重266.9 kg、234.5 kg,出栏淘汰牛胴体重110.6 kg,屠宰率43.8%;安西黄牛公、母牛平均体高113.5 cm、112.4 cm,体长134.83 cm 、130.17 cm,胸围 155.54 cm,150.08 cm,管围17.83 cm 、16.33 cm 体重 301kg、272kg,出栏阉牛胴体重125.87 kg,屠宰率41.7%;陇东的早胜牛公、母牛平均体高142.0 cm、121.86 cm,体长168.5 cm 、137.17 cm,胸围 206.67 cm,191.63 cm,管围21.17 cm 、15.84 cm 体重 666.39 kg、326.32 kg。

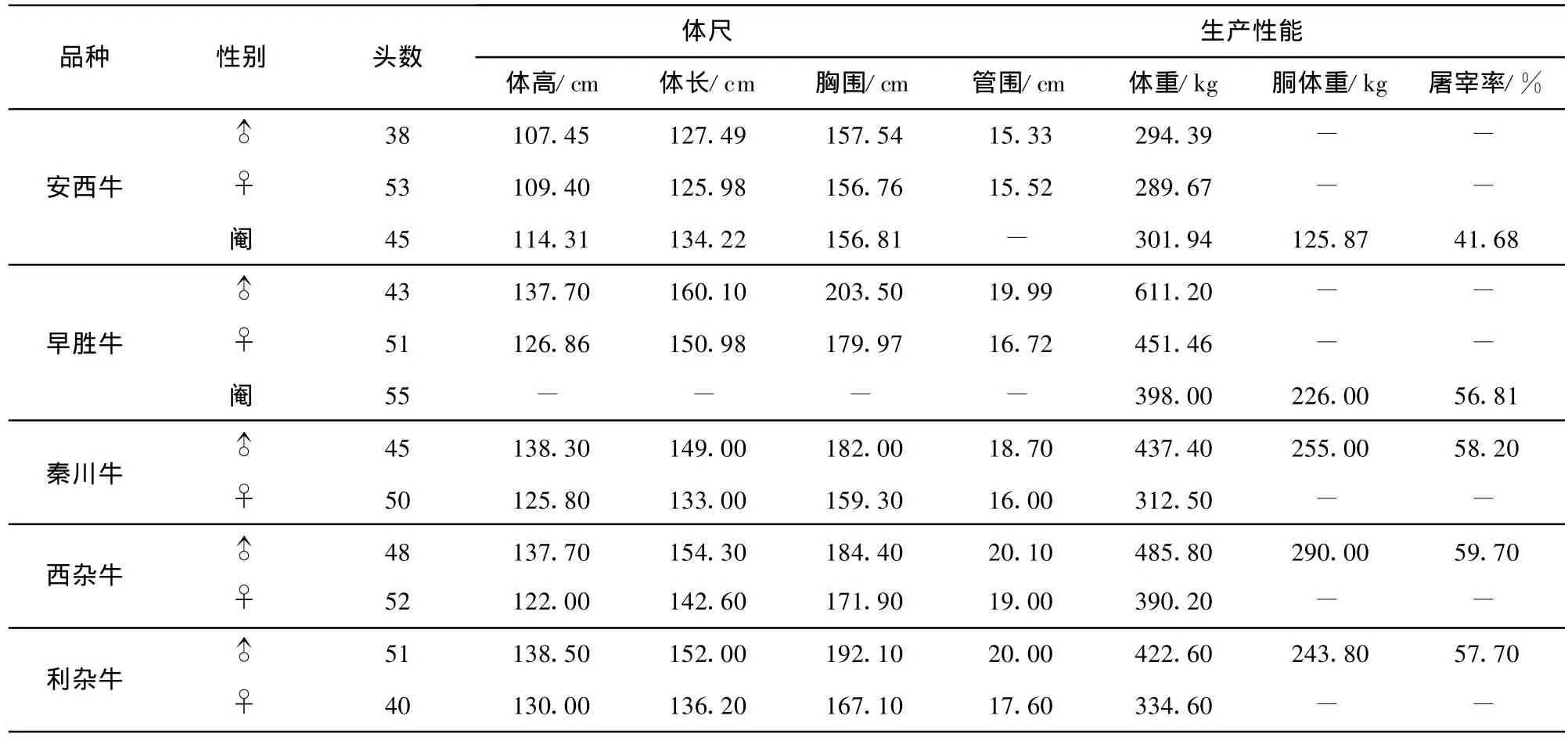

从本次普查的情况看,地方品种中,早胜牛经过选育体尺有所提高,安西牛体尺有所下降。新增加的几类杂种牛体尺体重和生产性能都有良好的表现。和安西黄牛相比公、母牛出栏体重提高128.21~191.4 kg和44.93~100.53 kg,公牛胴体重提高117.95~164.13 kg,屠宰率提高16.2%~18.2%(见表2)。

表2 2006年甘肃省成年黄牛体尺及生产性能比较(平均年龄2.5岁)

1.4 改良布局

2009年全省冻配79万头,其中西门塔尔牛的冻精授配43万头,占60%,主要集中在河西地区;南德温约7.6万头,占10%,主要集中在平凉、庆阳两市;利木辛6万头,占8%,主要集中在平凉、武威市,夏洛莱5万头,约占7%,主要集中在武威、张掖两市;安格斯3万头,占4%,主要集中在庆阳市。已经形成了河西地区以西门塔尔杂种牛为主,利用夏洛莱、利木辛开展三元杂交,陇东地区以秦川牛为主,利用南德温、利木辛、安格斯进行杂交选育的布局。

2 资源构成的变化对养牛业的影响

2.1 甘肃黄牛资源的历史变迁

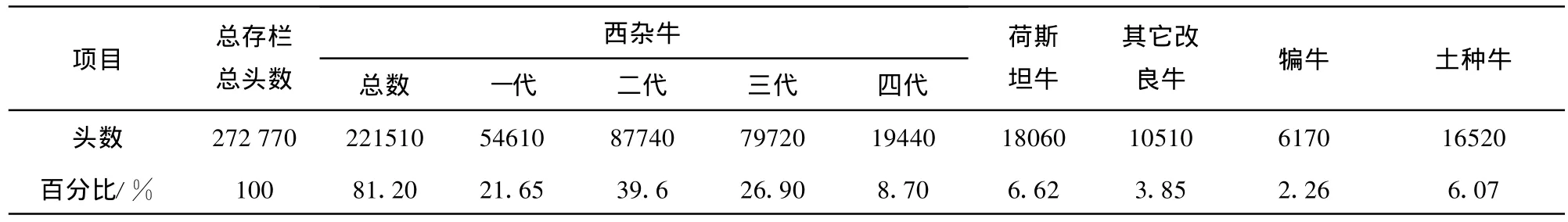

甘肃黄牛来源,一为本地原有的蒙古黄牛,二为秦川牛类型。分布在中部及西北部的多为蒙古牛类型。分布在东部、尤其是庆阳、平凉、天水三地的黄牛多为秦川牛类型。除了5个地方品种外,从50年代起曾引进过鲁西黄牛、南阳牛、秦川牛、黑白花奶牛、三河牛、草原红牛等品种,引进品种数量和杂交利用程度极为有限。至70年代末,全省引进外省和国外的良种牛2 475头,这一时期牛的改良主要以奶牛和提高役用性能为目的,改良方式以自然交配为主,引进的种质资源对甘肃黄牛资源的整体构成影响极小。1980年后开始推进耕牛向肉、乳方向转化,引进西门塔尔、利木辛等国外良种公牛生产冻精,大面积推广冻配改良技术。当年设冻配点161个,冻精配种15 074头。自此甘肃省的黄牛资源走上改良和优化的轨道。2008年全省设改良点1 330个,冻精配种71万头,占应配母牛的45%。牛的改良化程度接近70%(含牦牛)。据2005年河西地区调查杂种牛的比例达到91.6%(见表3)。

2.2 资源优化推动了商品肉牛生产快速发展

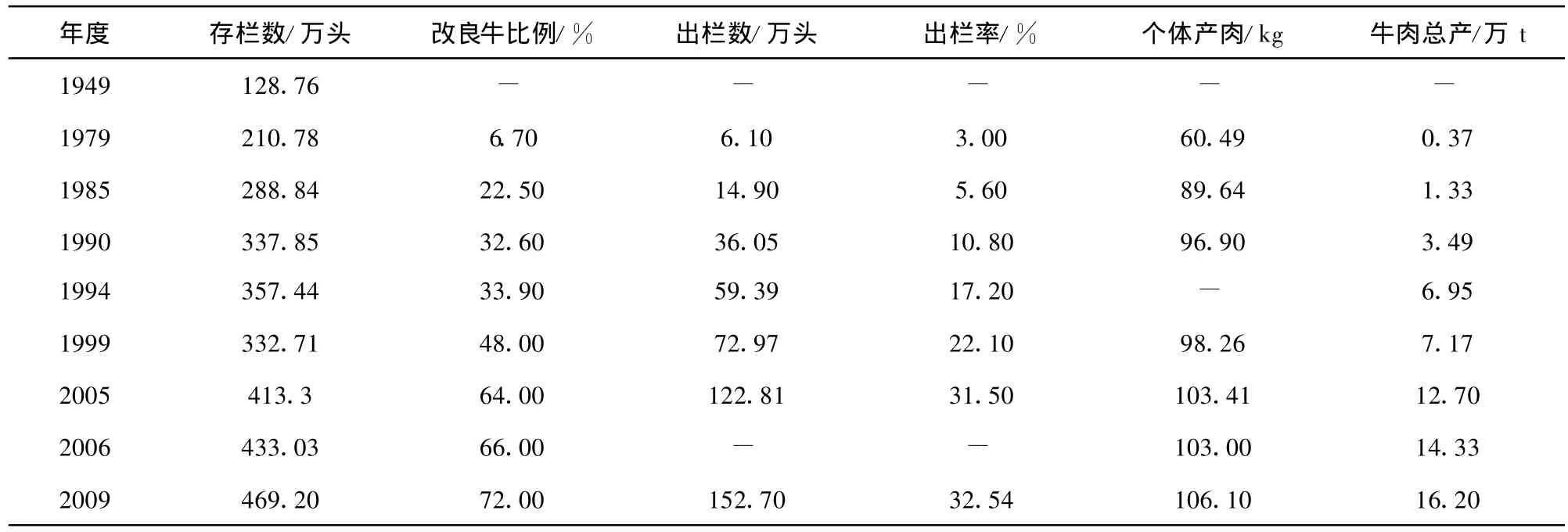

2009年全省牛存栏达469万头,是1985年的1.62倍;出栏肉牛157.75万头,是1985年的10.59倍;牛肉产量16.20万t,是1985年的12.20倍;明显特点是:①是牛的改良化程度大幅提高,2009年达到72%,提高65%;引进优良品种与当地品种的二元、三元杂交牛数量大幅增加;②是出栏率提高,达到33.6%,提高28%;③是出栏牛的个体产肉量显著提高(见表4)。

表3 2005年凉州区牛群结构调查表

表4 甘肃省牛的良种化程度和生产情况表

2.3 黄牛已经实现了由役用向肉用的转变,规模化、产业化进程加速

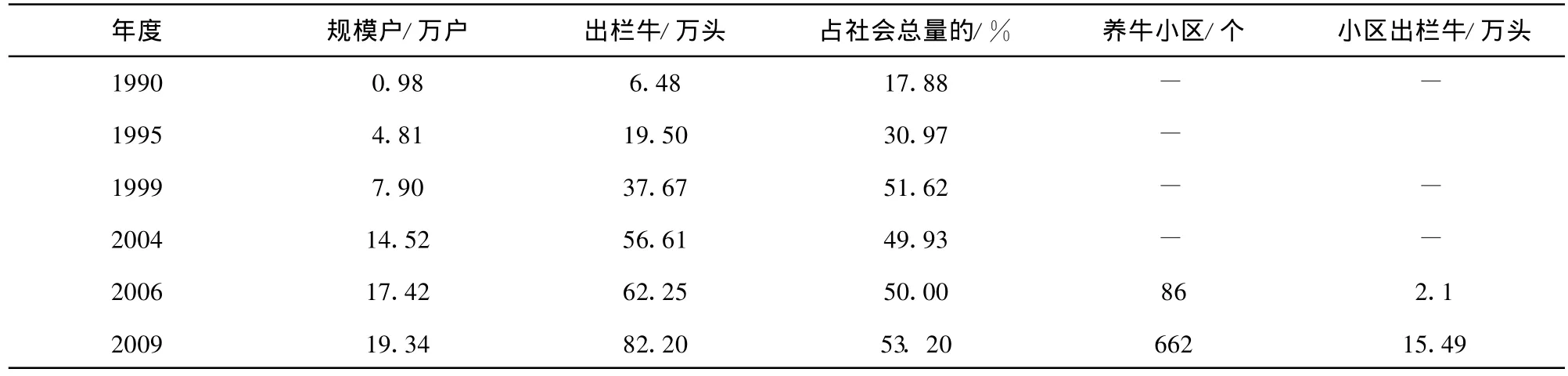

由于农业机械化程度不断提高,黄牛的使役用功能逐渐削弱,农民养牛的目的已经转向以规模化、产业化生产为标志的商品肉牛生产。而杂种牛群体扩大,二元、三元杂交肉牛比例增加,个体生产性能提高,为实现这一转变奠定了坚实的基础,2009年全省规模养牛户发展到19.34个,规模养牛出栏82.2万头,约占社会总量的53.2%;标准化养牛小区662个,出栏牛15.49万头(见表 5)。以康美、宏源等企业为龙头,养殖小区和育肥场户为基地,省、地、县、乡冻配改良体系为支撑的肉牛产业化生产格局已经初步形成。

表5 规模养牛业发展情况

3 结论与建议

3.1 结论

1) 近30年来,甘肃黄牛的品种、类型得到了丰富和扩展,个体生产性能显著提高,二元、三元杂交肉牛比例增加。其原因是上世纪八十年代初起延续至今的黄牛冻配改良技术的推广。

2) 区域化布局逐渐清晰,已经初步形成了陇东、河西肉牛两个优势产业带、加上牧区牦牛形成的牧区肉牛优势产业带,三个产业带的养牛数量占全省总数的72%。

3) 地方品种保护任务艰巨,由于品种改良力度大、地方牛品种数量急剧下降。其中安西牛在核心产区数量约1 000头左右,其公牛数量不超过50头,处于濒危状态,大和牛、阳坝牛已经基本灭绝。保护地方品种已经成为面临的重要课题,也是当务之急。

3.2 建议

1) 根据各地资源特点尽快制定产业规划。规划应突出区域特色,产业化发展的杂交改良方案,产业化生产目标,以新品种选育培育以及以优质高档产品生产为目的的技术开发措施。

2) 根据现有的资源特点,地方优良品种秦川牛、早胜牛和杂种牛占到黄牛总数的96.38%,各类杂种牛中又以西杂牛数量最多。因此,今后的改良工作必须有很强的针对性,不能流于形式,泛泛开展,要根据河西、陇东两大区域的特点,紧紧抓住西杂牛、秦川牛及其杂种牛两大类群做文章,制定杂交改良和选育方案,开展新品种选育。

3) 黄牛资源已经具备了很好的肉用潜力,肉牛育肥应作为重点,突出抓好,使得资源潜力有效发挥。特别是早胜牛、秦川牛和西杂牛中的优秀群体已经具备了生产优质高档牛肉的潜力,要加大技术开发力度,依托龙头企业打造甘肃优质高档牛肉品牌,提升产业水平。

4) 安西牛是甘肃目前仅存的地方黄牛品种,处于濒临灭绝的状态,应尽快采取措施加以保护。