武汉市高技术产业创新能力评价

2011-07-24胡树华解佳龙

胡树华,解佳龙

(武汉理工大学管理学院,湖北武汉430070)

与传统产业相比,高技术产业具有渗透性强、关联度高、风险性大、资源消耗率低、市场需求广阔等特征,这些特征决定了高技术产业的核心特性,即创新性。充分发掘高技术产业的创新特性,提升高技术产业创新能力,加速高技术产业创新进程,对产业结构升级与经济增长方式转变有重要作用。因此,培育与提升高技术产业创新能力,已成为政府、企业和学术界共同关注的重要问题。

高技术产业创新能力是一种系统的复合能力,其影响因素繁杂,分析与评价也难以量化,加之学术界大多对高技术企业技术创新能力进行研究,而对高技术产业创新能力研究较少,其中较有代表性的主要观点如表1所示。这些学者多从创新投入、创新产出和支撑环境3个方面建立评价指标体系,运用因子分析、模糊评价和结构方程等方法对高技术产业创新能力展开研究。然而,从高技术产业的科技创新、制度创新和管理创新等创新内容角度,评价其创新能力的研究成果相对较少,并且选择某一城市的高技术产业创新能力作为研究对象的就更加缺乏。因此,笔者从高技术产业的科技创新能力、制度创新能力和管理创新能力3个方面入手,采用模糊综合评价与层次分析相结合的方法,对武汉市高技术产业创新能力进行评价。

1 高技术产业创新能力的内涵

高技术产业创新能力是在既定的国内外宏观经济环境和区域资源条件下,遵循高技术产业创新能力的演变规律,将高科技知识转化为高技术新产品或新工艺,推动高技术产业发展的能力[5],即一个国家或地区的高技术产业利用高科技成果,推进科技进步,产出比其他竞争对手更多财富的能力。高技术产业创新能力的宏观意义是提升各国的国际竞争力,微观意义是增强高技术产业的市场竞争力。

表1 高技术产业创新能力评价的研究方法及指标体系

科技创新、制度创新和管理创新作为高技术产业创新的核心内容,彼此之间交叉融合,这3个方面所呈现出的创新能力共同推进高技术产业,由产品加工制造、模块化生产等低利润环节向标准、品牌等高利润环节过渡,最终实现高技术产业创新升级,高技术产业创新升级路径如图1所示。

图1 高技术产业创新升级路径

2 高技术产业创新能力现状分析

2.1 科技创新能力

武汉市作为高技术产业创新示范城市,科技创新基础良好。截止2007年底,武汉市拥有国家实验室1个,国家级科学研究中心1个,国家重点实验室15个,国家级企业技术中心15个,国家级高技术产业化基地22个,省级重点实验室56个,为科技创新搭建了良好的研究平台。武汉市高等院校与科研院所林立,科技创新人才资源丰富,其东湖地区是我国第二大智力密集区,拥有中国科学院院士、中国工程院院士55人,科技活动人员6.2万人[6]。同时,武汉市高等教育规模位居全国前列,目前已有大专院校55所,在校大学生81万人,高校教师4.8万人,已形成学科门类齐全,专业特色显著,并与武汉市高技术产业结构基本吻合的专业设置,为武汉市高技术产业创新奠定了坚实的基础。武汉市掌握大量核心技术,科技创新产出显著。通过实施科技专项和科技创新行动工程,武汉市已经掌握了光纤通信、激光和IP技术等具有国际先进水平的关键核心技术,并且专利申请量以每年29.26%的速度递增。2008年,武汉市高技术企业2 645个,全年完成高技术产业增加值601.7亿元,同比增幅26.74%,民营科技企业6 297个,实现技工贸总收入780.0亿元,同比增幅41.56%,技术合同成交额59.5亿元,同比增幅23.96%。

2.2 制度创新能力

高技术产业的制度创新是指通过创设新的、更能有效激励高技术企业创新行为的制度、规范体系,来实现高技术产业的持续发展和创新能力的提升,主要包括金融制度创新与司法制度创新两方面。为服务于高技术产业的快速发展,提供良好的制度环境,武汉市近年来围绕高技术产业进行了大量的制度创新。首先,武汉市初步形成了多元化的投融资体制。拥有汉口银行和武汉农村商业银行两家地方性银行,引进了7家境内外金融机构,成立了12家小额贷款公司,组建了4家市级专业投融资平台,设立了科技创业投资引导基金。然而,武汉市的金融制度未对高技术产业创新起到良好的促进作用,2008年,武汉市金融机构各项存款达6 583亿元,而银行贷款R&D经费为1.975亿元,仅占金融机构各项存款的0.03%,高技术产业创新金融推动力明显不足。其次,武汉市近年来产权与专利等司法制度建设取得了显著成效,制度体系日渐完善,相应的行业协会与中介机构监管制度初步形成,为武汉市高技术产业创新营造了良好的制度保障环境。从而保证创新主体能够获得创新活动所带来的预期超额收益,激发创新主体的创新劲头。

2.3 管理创新能力

高技术产业管理创新能力的承载主体主要有政府和企业,政府部门承担着对企业、科研机构以及自身的管理创新,企业承担着自身内部、产研合作以及战略联盟的管理创新。武汉市现已形成“两级政府、三级管理、四级网络”的管理体制,政府不断创新行政管理方式,加强电子政务建设,中心城区网格化管理平台初步建成,13个区、2个国家级开发区网上行政审批系统都已建成开通,政府管理方法创新能力在全国处于前列。据有关学者计算,武汉市高技术产业中的高级管理人员国际经验与职称水平位居全国16个主要城市中第4位,而企业管理决策执行程度与企业管理经济效益却均位居第10位[7]。武汉市高技术产业丰富的管理技术经验与较低的管理经济效益形成鲜明的反差,说明了高技术产业的管理创新能力还有待进一步提升。

3 高技术产业创新能力评价

3.1 评价指标体系设定

武汉市高技术产业创新能力评价指标体系是由一级指标、二级指标和三级指标构成的层叠体系:三级指标层反映准则层的具体内容,由各单项指标组成;一级指标层由反映武汉市高技术产业创新能力的三大重要部分组成,即科技创新能力、制度创新能力和管理创新能力[8-9]。其评价指标体系的构成如表2所示。

表2 武汉市高技术产业创新能力评价指标体系

3.2 评价模型建立

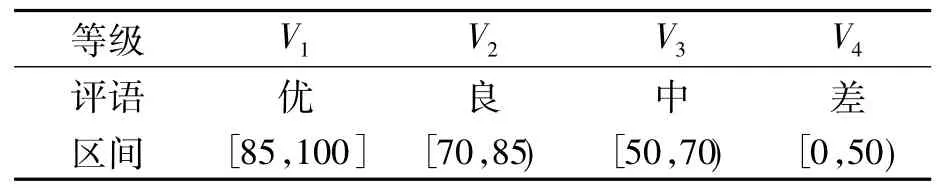

设评价集Y和Yij,并建立相应参数矩阵。武汉市高技术产业升级能力评价的等级集V={V1,V2,V3,V4}={优,良,中,差},其评语和区间见表3。记 αijk为Yijk对Yij的权重,且Aij=(αij1,αij2,…,αijk);αij为Yij对Yi的权重,且Ai=(αi1,αi2,…,αik)。记Yijk对V的隶属向量Rijk=(rijk1,rijk2,rijk3,rijk4),其中,rijkh=Vijkh/n,h=1,2,3,4,n为参评专家人数,介于10~20之间;Vijkh为参评专家中认为指标Yijk属于Vh等级的专家人数。

表3 评价评语集的评语和区间

通过三级模糊综合评判,得出总评判结果B。将评判集V中各元素量化后,最终得到评判结果P=BVT。根据以上分析可知,评判集V的量化临界值为:V1=100,V2=85,V3=70,V4=50,则最终评判结果的值介于0~100之间。具体来说,该值越接近0,表示高技术产业创新能力越弱,该值越接近100,表示高技术产业创新能力越强。

3.3 数据计算

结合武汉市高技术产业创新能力的实际情况,本项目组邀请专家对各评判指标的打分情况如表4所示。

表4 武汉市高技术产业创新能力评价指标分值

通过德尔菲法得出各指标权重:A=(0.40,0.30,0.30);A1=(0.45,0.30,0.25);A11=(0.60,0.40);A12=(0.55,0.45);A13=(0.40,0.60);A2=(0.55,0.45);A21=(0.65,0.35);A22=(0.45,0.55);A3=(0.60,0.40);A31=(0.45,0.55);A32=(0.55,0.45)。根据以上数据,可得:

一级模糊综合评判。经计算并归一化后,得:

据此可得R1,R2和R3:

二级模糊综合评判。经计算并归一化后,得:

据此可得R:

三级模糊综合评判。总评判结果B=A e R=(0.307 950 0,0.337 837 5,0.264 887 5,0.089 325 0)。将评判集V中各元素量化后,最终得到评判结果P=BVT=82.519 56。最终评判结果(82.519 56)介于70~85之间。因此,可知武汉市高技术产业创新能力较强。

3.4 结果分析

通过对评价模型、指标分值和运算过程的分析,可以发现致使武汉市高技术产业创新能力处于较强水平的原因,大体分为优势因素和劣势因素两类。优势因素主要包括武汉市的技术研发、创新物质载体和司法制度等,可见武汉市科技创新实力雄厚,自主创新能力强,并且高技术产业的司法保护体制健全。劣势因素主要包括成果转化、金融制度创新和管理水平等。通过德尔菲法分析所获得的数据可以发现,武汉市的科研成果转化能力较弱,金融制度创新效果不佳,管理水平有待提高。正是由于优势因素和劣势因素的相互融合交叉,最终导致武汉市高技术产业创新能力较强。

4 建议

4.1 加大产业创新投入

武汉市应针对高技术产业R&D资金投入不足的情况,加大高技术产业创新的投入力度,提高创新投入质量。首先,在高技术产业创新投入的指标选择上,应充分利用“木桶原理”的“短边原则”,着重增加处于有效状态的指标投入,减少存在冗余状况的指标投入,以实现高技术产业创新投入的高效性[10];其次,政府应合理运用贴息、税收和担保等方式扶持高技术产业的发展,实现“产业引导投资,担保滚动发展”的良性循环,以吸引更多社会资金投入到高技术产业。

4.2 完善技术人才机制

人才是创新的关键,是创新的源泉。武汉市高技术产业要以武汉大学、华中科技大学和武汉理工大学等高等院校为依托,根据武汉市高技术产业发展的需要,抓紧培养一批经济建设一线急需的技能型专业人才。同时,武汉市高技术产业必须构建全新的人才培养与任用平台,创新人才管理机制,完善促进高技术产业发展的人才支持系统,制定优势显著的绩效薪酬体系,提供优越的职业生涯发展通道,营造优美舒适的工作环境,从而吸引和留住更多的高技术人才,使武汉从人才大市向人才强市转变,为武汉市高技术产业创新能力的提升提供良好的人才储备与智力支持。

4.3 加强集群科技创新

武汉市应编制高技术企业、高等院校、科研院所和研发中心等产学研一体的科技创新网络,充分利用武汉东湖新技术开发区和武汉经济技术开发区两大集群科技创新平台,鼓励集群内优势资源的合理流动,发挥科技集群中的技术共享与促进效应。通过成立产业技术创新战略联盟的形式,积极搭建高技术企业与高等院校、科研院所和研发中心的合作桥梁,利用其人才与技术优势,提升高技术产业的整体创新能力。

4.4 构建成果转化平台

针对高技术产业科技成果转化能力较弱的情况,武汉市应建立科技成果交易中心、技术市场促进中心、科技评估中心、知识产权事务中心和创业孵化器等一系列市场化的科技创新中介服务机构,为科技成果转让的供需双方提供充分有效的信息。强化技术孵化、信息咨询、人员培训、资金融通和法律保障等服务机构的建设,逐步造就一批按国际惯例运作的技术中介服务机构,为武汉市高技术产业发展构建良好的成果转化平台。

[1]彭向.我国高技术产业创新能力地区差异分析[J].科技进步与对策,2009,26(20):25-28.

[2]刘中文,姜小冉,张序萍.我国区域技术创新能力评价指标体系及模型构建[J].技术经济与管理研究,2009(1):32-35.

[3]张倩男,赵玉林.高技术产业创新能力演变与影响因素分析:以湖北为例[J].中南财经政法大学学报,2008(1):134-138.

[4]丁卫国.无锡市高新技术产业创新能力实证分析[J].经济论坛,2002(24):50-51.

[5]史清琪,尚勇.中国产业技术创新能力研究[M].北京:中国轻工业出版社,2000:2-23.

[6]肖安民.武汉城市圈经济社会发展报告(2008—2009)[M].北京:社会科学文献出版社,2009:21-48.

[7]邓恒进.区域创新系统运行研究:“四三结构”模型及应用[D].武汉:武汉理工大学图书馆,2010.

[8]胡树华,杨洁,左继宏.高新区自主创新能力指标体系及评价模型[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2010,32(6):974-977.

[9]程艳霞,周敏.湖北省高技术产业发展与产业升级的关联分析[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2010,32(2):152-155.

[10]贾小峰,李子彪,胡宝民.河北省高新技术产业技术创新现状分析研究[J].集团经济研究,2007(225):194-195.