房价调控:中央政府与地方政府的博弈

2011-07-09高兴佑高文进

高兴佑,高文进

(曲靖师范学院 经济与管理学院,云南 曲靖 655011)

一、引言

国内对我国房地产市场和房价的研究可谓浩如烟海,因为“住房难”问题同“看病难”、“上学难”问题一道,被称为中国的“三难”问题,引起了国家和社会各界的强烈关注。在“住房难”方面,相关的文献研究了房价狂飙的现状、危害、原因及对策。归纳起来,几乎所有的文章均认为,目前的房价太高,泡沫太多,超出了老百姓的经济承受能力和心理承受能力,影响了国民经济的平稳健康发展。

在房价“非理性上涨”的原因方面,周景彤(2009)认为,刚性需求是内因,有效供给不足是外因,孔煜(2010)和陈志勇(2010)认为,“土地财政”是主要因素;郑永年(2010)认为“GDP情结”也是主要原因;曲世军、张友祥(2008)认为,投机性需求是主要原因;禇艳宁(2010)认为,开发商的垄断和暴利是主要原因。事实上,上述学者分别从不同的视角阐述了房价上涨过快的原因。这些原因可以归结为四类,第一类是地方政府的“土地财政”和“GDP情结”,第二类是开发商的垄断,第三类是投资性需求,第四类是供需失衡。在房价的构成中,土地出让金和开发商利润分别约占30%和20%,因而是主要原因。

在高房价的危害方面,综合吴建业(2009)、李明术(2009)和周天勇(2009)等人的研究,可以归结为大约十个方面,主要有:加大金融风险,抑制内需,延缓城市化进程,拉大贫富差距,降低居民生活质量,加大通货膨胀压力,导致经济资源配置效率低下。

在调控对策方面,可谓“百花齐放,百家争鸣”、“仁者见仁,智者见智”,可整合为六类。第一类,杨孟泽(2006)等认为,应该制约地方政府的“卖地”行为;第二类,包宗华(2005)等认为,应该借鉴新加坡的经验,梯度消费;第三类,刘汝文(2008)等提出对开发商进行价格规制;第四类,陈炎兵(2005)等提出集资合作建房;第五类,吴刚(2005)等提出出让金改物业税;第六类,徐润萍(2005)等提出遏制投机性需求。应该说这六类办法是从不同的角度提出的,都有可取之处。

在房价狂飙的现状、危害及原因方面,上述文献的分析和理解综合起来是全面中肯的。但近5年的宏观调控效果却微乎其微,关键问题在对策和办法上。上述文献的办法有一定的局限性。主要表现在两个方面:一是不具有可行性。比如集资合作建房和价格规制的对策与现行政策和社会主义市场经济的改革取向是不一致的。二是不具有执行力。比如出让金改物业税会侵害地方政府的利益,从而遭致消极对待。从我国的调控实践来看,“堵”是行不通的,“疏”才是正确的选择,平衡各方利益才是可行之举。然而,如何“疏”正是难点所在,如何平衡利益,如何破解“土地财政”,需要我们的勇气和智慧,需要制度创新。近年的宏观调控之所以没有取得预期的效果,原因有两个:一是政策本身的系统性和力度不足,二是缺乏地方政府的配合因而没有执行力。本研究的重心是对策,拟对这些深层次的矛盾进行分析和分化,从经济、社会和政治相结合的层面,提出以“疏”为主,兼顾各方利益,具有针对性、可行性、可操作性和执行力的解决问题的路径和方案。

《联合国住宅人权宣言》称:“有环境良好适合于人的住处是所有居民的基本人权”。然而近年来虚高和快速上涨的房价使普通老百姓不堪重负,“居者有其屋”的梦想难以实现。调控房价,解决中低收入者的住房问题是政府义不容辞的责任,也是建设和谐社会和实现公平正义的基本要求。住房问题关系国计民生,是一个必须认真对待的问题。房价飞涨和住房难的问题如果解决得不好,将产生一系列的经济、社会甚至政治问题。政府对这件事必须给予高度的重视。

二、房价虚高的现状

对房价高低的判断,有一个通行的国际标准,就是房价收入比,指的是一套房屋的平均售价与一个家庭的年平均收入的比值。从国外的情况来看,正常的房价收入比应该在3-6倍之间。1998年房改以来我国最近13年的房价收入比都在7-12倍之间(见表1),已经超过正常水平;在大城市这一指标则极高,比如北京2009年的这一指标在16左右[1]。事实上,对房价虚高的判断已成共识,别无争议。2010年全国平均房价为每平米5165元,当年的城镇居民人均可支配收入为19109元,可算出房价收入比为8.11。再以首都北京市为例来说,粗略地计算,目前其住宅价格约为每平米2万元,一套90平米的房屋约180万,而当地的城镇居民可支配收入约为每年3万元,一个家庭以3口计算,年收入为9万元,则房价收入比约为20,也就是说一个北京普通家庭用一半的收入来支付房费的话,得40年才能买一套房。其他大城市,比如上海、广州、福州、杭州、武汉等地的情况,大体与此相似。难怪房价在今年“两会”期间成为代表和委员们最为关注和热议的民生问题;难怪老百姓哀叹成为“房奴”,“居者有其屋”的愿望化为泡影。

表1 房改以来历年全国的房价收入比

三、以往调控政策评析

从2003年到2011年1月的房价调控政策,既有治本之道,又有治标之法。治本之道主要是从调节供需入手,增加住房供应和土地供应,特别是中小户型中低价位住房的供给;抑制不合理的需求。治标之策是一些具体的金融、财政、税收、监管等手段,比如首付、利率、营业税、土地监管等。应该说,政策的设计还是具有科学性和可行性的。可是让政府感到尴尬让民众感到失望的是,调控的效果微乎其微,房价如猛虎下山,势不可挡,“越调越涨”,“调控变空调”。这是为什么呢?

可以从政策本身和其执行力两方面来考查。就政策本身而言,确有一定的缺陷,那就是,第一,没有解决基本住房保障的问题;[2-5]第二,没有解决地价推高房价的问题;[6-9]第三,没有解决房地产业暴利的问题。[10]就执行力而言(这是调控变“空调”的根本原因),其疲软无力是显而易见的,主要是没有解决好两个问题,一是“土地财政”的问题,[11]二是“GDP 情结”的问题。[12]

四、调控不力的根源

由于房价上涨过快,我国政府自2003年起就开始实施宏观调控。从国八条(2005年6月国务院下发《关于做好稳定住房价格工作的意见》)到新国八条(2011年1月国务院办公厅下发《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》),既有治本之道,又有治标之法。这些政策符合力度适中、稳健可行的要求,总的说来应该是比较有效的,然而结果却不尽如人意,房价依然如脱缰之野马。特别是大城市,老百姓已到了“谈房色变”的地步。

调控不力的根源很清楚也很简单,那就是执行力不足,上有政策,下有对策,阳奉阴违。[13-14]

地方政府为什么不愿意执行房价调控政策呢?原因也很简单。一是因为GDP情结;二是因为财政收入。房地产业已成为国民经济的支柱产业,它对上下游60多个产业,比如建材、钢铁、电力、家具、装修等,有很强的拉动作用,从而推动GDP的快速增长。据统计资料显示,1997-2006年,房地产开发投资对GDP增长的间接贡献率由7.16%增加到11.5%,年均贡献率高达 9.7%。[1]目前,全国房地产行业创造的增加值占GDP约6%,上海超过了20%。近10年来,各地土地出让金收入迅速增长,在地方财政收入中比重不断提升。资料显示,2001年-2003年,全国土地出让金达9100多亿元,约相当于同期全国地方财政收入的35%;2004年,土地收入近6000亿元。国土资源部正式发布的《2009中国国土资源公报》显示,当年地方政府的土地出让金收入高达1.59万亿元,占全国财政总收入的23%,相当于同期全国地方财政总收入的46%左右。2010年全国土地出让金更是高达2万亿元。很多地方政府的财政收入中,土地出让金和房地产税费占到了 50% 以上。[15-17]

地方政府出于GDP情结和对财政收入的欲望,有炒热房地产的内在驱动,抑制虚高房价的政策显然与他们的利益相悖。作为“理性人”的地方政府在执行这些政策时拖延懈怠、消极不作为的情况将在所难免。另外,地方政府与房地产商的利益是一致的,他们都有抬高房价的动机,这就使得地方政府和房地产商很容易结成利益共同体。事实上,地方政府也参与了炒房,而且在房价的节节攀升中起到了推波助澜的作用。房地产金融研究学者尹中立直言:“中国的房地产泡沫与国外不同,是地方政府主导下的房地产价格上涨”。易宪容博士更是鲜明地认为,地方政府通过自己掌握的土地垄断、政策引导及舆论导向,制造了房地产价格只涨不跌的价格预期,成为高房价最坚定也最有力的支撑者。我们不难理解许多地方官员为什么总是不顾警惕房地产泡沫的逆耳忠言,千方百计地发展本地的房地产市场。当国家有关部门指出2004年第一季度上海房价涨幅达到28.3%以后,当地政府新闻发言人公开表示:“这是统计方法问题”,“上海楼市是健康的”。

2011年年初“国八条”要求地方政府公布房价调控目标,除北京、重庆等少数城市的目标比较合理之外,其他城市的目标是惊人的一致,表示将与GDP增速挂钩,都在8-10%之间。如此之高的房价下,百姓的希望是房价适当下降,回归理性,挤出泡沫。地方政府的目标显然与百姓的期望相去甚远。房价应该与GDP增速挂钩还是与民众收入的增速挂钩?稍有常识的人都知道衡量百姓住房负担的指标是国际公认的“房价收入比”,而不是“房价GDP比”,因为GDP是反映“国富”的指标,而反映“民富”的指标是国民收入,“国富”与“民富”是两个独立的概念,[18]特别是在我们这样一个“国富民贫”的国家。而且,在考虑房价指标的时候,不仅要考虑收入的“增量”,还得考虑收入的“存量”,因为现在中国的房价收入比已经远远超过国际上6倍的上限,达到10倍之多,部分房价上涨过快的一线城市比如北京、上海,甚至已经达到20倍之多。试想,以上海为例,房价每平米2万左右,100平米的房子大概200万左右,上涨10%是个什么概念?那就是20万。上海城镇居民年人均可支配收入约为3万元,普通3口之家一年能挣9万,即使不吃不喝,收入的增长还填不了房价的增长,如何实现安居梦?如此指标,到底是遏制房价,还是推高房价?由此可见,房价调控的阻力主要在于地方政府。

五、房价可调的四大理由

多轮的房价调控,越涨越调,越调越涨,调控变“空调”,老百姓很“郁闷”,政府也很“纠结”。难道中国的房价就“刚性”到不可调控,只会高高在上,坚如磐石,而政府只能束手无策,老百姓只能望“房”兴叹吗?否!第一,中国的政治体制决定了国家可以集中力量办大事。我们国家是以公有制为主体的社会主义国家,这就使得国家的权力高度集中,可以调用巨大的资源,做一些“复杂巨系统”工程,比如“当惊世界殊”的三峡工程。实际上,我们多灾多难的中华民族这些年来也经历了许多坎坷,比如1998年的特大洪灾,2003年的“SARS”(非典),2008年的汶川大地震,这些困难最后我们都战胜了。跟这些困难比起来,房价调控真的不算什么。我们的“举国体制”还帮助我们实现了千年的飞天梦想,成功地举办了2008年第24届世界奥运会。可见这种体制是有它的优越性的。这种体制还有一个特点,通俗地说,就是“上级捏着下级的乌纱帽”。所以,在中国,很多问题,只要提到了政治的高度,没有解决不了的。

第二,我们中央政府是一个高度负责任的政府,是一个亲民的政府。虽然地方政府由于利益驱动会只顾局部利益和眼前利益,但我们国家权力高度集中的特点决定了中央政府在与地方政府的博弈中是处于“强势”的。只要中央政府有决心有信心,它就有能力调控房价。总书记胡锦涛同志提出的“科学发展”和“和谐社会”的理念是深得人心的。“鞠躬尽瘁,死而后已”的温总理非常关心百姓的疾苦,这也是大家有目共睹的。

第三,我们有强有力的武器,那就是信贷。不管是对于房地产商来说,还是对于购房者来说,信贷都具有举足轻重的作用。据调查,房地产商建房的自有资金只占大约30%,其余靠信贷和预售;而购房者的首付一般只有30%,其余靠信贷。所以,信贷的作用就像大坝的闸门,在房价的调控中是极具“杀伤力”的武器。

第四,若房价调控还不能达到预期效果,危及经济的健康可持续发展,危及社会公平正义的底线,甚至危及国家的长治久安,那么,采取极端的做法也是可能的。国家可直接干预地方政府的行为,也可直接干预房地产商的行为。所谓干预房地产商的行为,实际上称作价格规制,可以规制其价格,比如每平米多少元;也可以规制其利润率,比如利润率不得超过10%。[11]当然了,还到不了这一步。大家知道,我们国家的经济体制是社会主义市场经济,虽然也有市场失灵,但政府只能进行有限的干预。不过,在万不得已的情况下,这些办法也不是不可以考虑。“乱世用重典”,非常时期当用非常的解决办法。更何况,地方政府垄断着土地的使用权,控制着招拍挂,房地产市场的根子是非市场的。根子是非市场的,在市场末端搞市场机制,当然是一塌糊涂了。

对房价的价格规制有什么好处呢?我们知道,地价、房价会互相推高,形成恶性循环。价格规制是通过行政的强制力来调控房价,使其回归合理价位。价位降到开发商有一定利润(否则开发商会退出市场,减少供给,从而使老百姓买房更难),但没有超额利润的程度,此时开发商就会关心土地成本,他就会想办法压低地价。这就是“倒逼”机制。这种机制会使房价、地价互相压低,形成良性循环。

其实,只要中央政府下定决心遏制房价,只要地方政府不打折扣地执行房价调控政策,没有降不下来的房价。国务院2010年4月17日公布了《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》的调控新政,规定实行更为严格的差别化住房信贷政策。“对购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭,贷款首付款比例不得低于30%;对贷款购买第二套住房的家庭,贷款首付款比例不得低于50%,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍;对贷款购买第三套及以上住房的,贷款首付款比例和贷款利率应大幅度提高,具体由商业银行根据风险管理原则自主确定”。这个政策出台短短几天,全国一线大城市的房价可谓是应声而落,调控效果之明显,甚至出乎我们的意料。这让我们有理由相信,“只有不愿调控的政府(地方政府),没有调控不了的房价”。可惜开发商有地方政府这个“天然盟友”强有力的“托举”,他们有信心能渡过难关,于是博弈下来,最后还是弱势的购房者向强势的开发商屈服了,房价又一路高歌猛进。

六、保障性住房和限购令相结合是解决住房难问题的治本之道:微观经济学的证明

新国十条中提出三年建设3600万套保障性住房的任务和限购令。这个政策可以看作“供需双侧调节”,实际上是在供给侧做加法,在需求侧做减法,以平衡供需,减小缺口。从供求理论来看,这是解决房价虚高问题的治本之道。任务中2011年建1000万套保障性住房的数量,相当于当年房地产开发商能投入市场的房源的数量。如此规模巨大的供给,不仅可直接解决低收入者的住房难题,而且可以打破供需严重失衡的局面,把房价降下来。香港的房地产价格在全球是数一数二的,但是没有人要求香港政府将房价降到全球平均水平。当八成居民有房住时,两成的房价再疯涨也成不了气候。关于房价必降这一点,可以用微观经济学中供求决定价格的理论来证明。[19]

如图1所示,S1是 调控以前的供给,S2是调控以后的供给(因为保障性住房的加入,所以供给增加),D1是调控以前的需求,D2是调控以后的需求(因保限购令抑制了投机性购房需求,所以市场上的需求减少)。S1与D1相交决定了调控以前的均衡价格P1和均衡数量Q1;S2与D2相交决定了调控以后的均衡价格P2和均衡数量Q2。显然,P2<P1,Q2>Q1,也就是说,调控以后的价格将下降,而均衡数量将增加,这就达到了我们解决住房难问题的目的。

图1 当前调控政策的作用

另外,理性预期理论告诉我们,当房价松动,人们预期房价会下降的时候,房价真的就会下降;当房价趋高,人们预期房价会走高的时候,房价真的就会走高。所以,一旦房价小幅下降,最后的结果是,房价会摆脱房地产商的控制,从虚高价位回归到真实价位。这一点也是可以肯定的。其原因是,当需求方预期房价会继续下跌,从而取消当期购买,采取等待策略的时候,他们可以等;而房地产开发商由于自有资金很少,强大的借贷资金利息的压力,使得他们不能等,唯一的选择就是降价。当然了,政策的效果取决于执行力。

七、房价问题需要政治解决:博弈论的证明

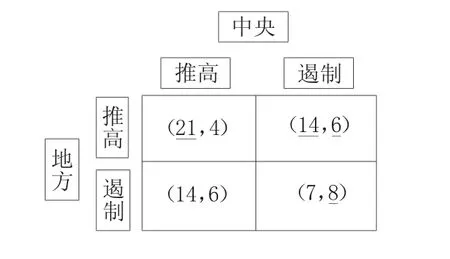

我国现在的房价调控实际上已经提到了政治的高度来认识。3600万套保障性住房的建设任务,中央政府与地方政府是签了“军令状”的;在2011年的“新国八条”中明确地规定了“问责制”。为什么房价调控要提到政治的高度来认识?为什么房价调控的效果取决于是否真的严厉问责?我们可以用博弈论来证明。[20]由于房价调控效果取决于地方政府的执行力,我们来分析一下在不同的制度安排下地方政府和中央政府博弈的纳什均衡。现在博弈的双方是地方政府和中央政府,它们的策略有两个,一个是推高房价,另一个是遏制房价。考虑到监管成本,假设中央政府对地方政府的考核,只看结果,不管过程(即只看最后效果,而不看努力程度)。在不政治解决不问责的情况下,结果好坏都没有奖惩;而在政治解决和问责的情况下,结果好就“政治加分”,结果不好就“政治减分”。

而结果的好坏,为简单起见,假设地方政府和中央政府形成同向力时,由于力的叠加,事物会向着力的方向运动。也就是说,地方政府和中央政府都推高房价,房价就会走高;而地方政府和中央政府都遏制房价时,房价就会下降。假设地方政府和中央政府形成反向力,由于力相互抵消到没有或微乎其微,事物保持原有状态。也就是说,当地方政府和中央政府的决策相反时,即一方推高另一方遏制,或者一方遏制另一方推高的结果是房价保持不变。

我们再来考虑双方的得益。为简单起见,只作合理的数字化假设,而不引入函数。

现在先分析不政治解决不问责的情况。假设房价不变时,地方政府的得益是14,中央政府的得益是6(因为土地出让金的分成办法是地方政府七成,中央政府三成)。房价上涨时,地方政府获得了经济利益而不付出政治代价,设这个经济利益是7,此时它的得益是14+7=21。对于中央政府而言,它也得到经济利益,设为3,但会因为失去民心而政治减分,设为5(政治考量重于经济考量),此时它的得益是6+3-5=4。房价下降时,地方政府损失了经济利益而没有得到政治加分,设这个经济利益是7,此时它的得益是14-7=7。对于中央政府而言,它也损失经济利益,设为3,但会因为得到民心而政治加分,设为5(政治考量重于经济考量),此时他的得益是6-3+5=8。这样,双方的博弈矩阵如图2。

图2 不政治解决不问责的纳什均衡

我们很容易用优势策略画线法找到这个博弈的纳什均衡,如图2所示。结果跟我们看到的现象完全一致,纳什均衡是(推高,遏制)这个策略组合,也就是说,地方政府推高,而中央政府遏制。根据前面的假设,此时房价不变。这就解释了为什么调控没有效果。

接着再分析政治解决和问责的情况。假设房价不变时,地方政府的得益是14,中央政府的得益是6(因为土地出让金的分成办法是地方政府七成,中央政府三成)。房价上涨时,地方政府获得了经济利益,设这个经济利益是7,同时也要付出政治代价,设这个政治代价是10(政治重于经济),此时它的得益是14+7-10=11。对于中央政府而言,它也得到经济利益,设为3,但会因为失去民心而政治减分,设为5(政治考量重于经济考量),此时它的得益是6+3-5=4。房价下降时,地方政府损失了经济利益,设这个经济利益是7,同时也得到政治加分,设这个政治加分是10(政治考量重于经济考量),此时它的得益是14-7+10=17。

对于中央政府而言,它也损失经济利益,设为3,但会因为得到民心而政治加分,设为5(政治考量重于经济考量),此时他的得益是6-3+5=8。这样,双方的博弈矩阵如图3。

我们很容易用优势策略画线法找到这个博弈的纳什均衡,如图3所示。结果跟我们看到的现象完全一致,纳什均衡是(遏制,遏制)这个策略组合,也就是说,地方政府遏制,中央政府遏制。根据前面的假设,此时房价就会下降。这就达到了我们的目的。

图3 政治解决和问责的纳什均衡

八、结语

房价调控必然是困难重重的,因为它涉及到地方政府的“核心利益”。土地出让金是地方政府财政收入的主要来源,在没有其他可靠的替代来源的情况下,想让它“让利”,那是难上加难。但实际上住房难和房价虚高的难题并不是“无解”的“方程组”。因为我们有制度优势。通过前面详尽客观的分析,我们发现,要治愈住房难的“顽疾”,只有一个方子,那就是下“政治任务”的“猛药”;要解除房价虚高的“毒素”,唯有“严厉问责”的“解药”。只有不愿调控的政府(地方政府),没有调控不了的房价。关键的关键是,是否把百姓放在心上,是否有决心,是否动真格。越是在困难的时候我们越要心存希望、渴望甚至热望,“面包会有的,牛奶也会有的”,但不是天上掉下来的,是用我们的智慧和汗水换来的。解决房价问题需要我们的决心、信心、勇气、魄力和努力。

[1] 徐泽民,隋云鹏.中国各地区房价收入比研究[J].黑龙江社会科学,2009,(6):65 -68.

[2] 高兴佑,刘汝文.住房为何这样难:对中国房地产业的冷思考[J].价格理论与实践,2007,(8):39-40.

[3] 周天勇.高房价会成为一个严重的社会问题[J].金融与经济,2009,(8):18 -19.

[4] 李明术,倪敏东.高房价弊端与政府解困策略初探[J].中国房地产,2009,(10):19 -20.

[5] 周天勇.中国住房问题的深层机理分析[J].中共中央党校学报,2010,14(1):42 -46.

[6] 国土部公布地价房价比:平均23.2% 最高58.6%[J].领导决策信息,2009,(31):27.

[7] 孔煜.地价与房价的关系研究述评[J].重庆大学学报(社会科学版),2010,16(2):21 -26.

[8] 潘石屹.没有土地问题就没有房价问题[J].IT时代周刊,2009,(12):69.

[9] 张君.央企“地王”频现推动房价持续升温[J].中国经贸,2009,(10):76 -77.

[10] 陈卫东,周景彤.世界主要国家和地区住房调控政策经验与启示[J].宏观经济研究,2010,(3):22 -28.

[11] 高兴佑,李正彪.以制度创新破解住房难题[J].中国物价,2008,(7):34 -37.

[12] 李娟,贺小林.我国房价治理的利益集团视阈分析[J].经济问题探索,2010,(8):70 -74.

[13] 杨孟泽.房地产宏观调控与地方政府行为扭曲[J].当代经济,2006,(4):46 -47.

[14] 王华华.政府治理高房价问题的政策行为研究[J].武汉学刊,2010,(4):11 -14.

[15] 于猛.土地财政不可持续[N].人民日报,2010-12-27(17).

[16] 高兴佑.国内城市房价问题冷思考[J].价格与市场,2010,(5):13 -15.

[17] “土地财政”是高房价的“罪魁祸首”[J].国土资源,2011,(1):25 -27.

[18] 郭文婧.房价调控应挂钩国民收入而非GDP[J].金融经济,2011,(9):48.

[19] 高鸿业.西方经济学(微观部分)(第四版)[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[20] 谢识予.经济博弈论(第二版)[M].上海:上海三联书店,复旦大学出版社,2002.