基于可侵蚀面类型的开发建设项目水土流失预测模型

2011-07-09张丽萍叶碎高

张丽萍,叶碎高

(1.浙江大学浙江省亚热带土壤与植物营养重点实验室/污染环境修复与生态健康教育部重点实验室,环境与资源学院,浙江 杭州 310058;2.浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020)

1 问题的提出

开发建设项目所引起的水土流失是典型的人为加速水土流失,伴随着建设项目的实施而产生,它既是一个新问题,也是一种由来已久的水土流失现象,只要有建设就会有不同程度的水土流失。近20 a来,各级政府部门对开发建设项目引起的水土流失特别重视,开发建设项目水土保持方案的编制已成为项目立项审批的前置条件之一。其主要原因是:①随着经济的发展,基础设施建设项目密度大、速度快且类型多,开发建设活动造成的水土流失所占比例快速增长;②对地表的扰动规模和强度巨大;③中国人口多,人均占有空间和资源有限,开发和保护的矛盾十分突出;④环境的破坏和劣变已影响到人类的持续发展,引起人类的关注。

开发建设项目水土保持措施布设的依据是水土流失特征的预测结果,预测精度对工程的水土保持影响很大,预测结果大于实际流失量会造成工程投资增大,反之则起不到应有的水土保持作用。水土流失强度预测是水土保持方案编制的重要内容[1-2]。

目前,开发建设项目水土流失预测计算所采用的方法主要可分为3大类:第1类,主要采用USLE模型和变形的USLE模型[3-4]。这一模型主要适用于没有干扰的缓坡农耕地多年平均土壤侵蚀量的预测,而工程建设项目水土流失预测的时段、范围和土体结构都与农耕地相差很大,因此工程建设项目施工引起的水土流失并不适用USLE模型进行估算;第2类,主要采用类比的预测方法。这一预测方法在水土保持方案编制中使用的比例很大,其主要优点为可以加快方案编制时间,节省方案编制费用,不失为一种简便易用的方法[1,5-7]。但每一个开发建设项目,无论是扰动程度或是规模不可能完全相同,其相似度也不尽相同,这样近似类比,其预测结果的精度有限;第3类,资料分析和现有模型借用方法[8]。根据可行性研究报告和实地调查资料,采用已有的水土流失预测经验模型,进行水土流失预测。这一类预测模型大多是根据各影响因素的长系列试验或监测数据拟合的多个子模块组成,预测周期是年水土流失量,在开发建设项目水土流失的预测中有局限性。基于上述预测方法在开发建设项目水土流失预测中存在的问题,本文拟根据开发建设项目的特点,设计开发出适应建设项目水土流失的预测模型。

2 土壤可侵蚀面概念的引入

侵蚀过程不是所有的地面都会发生。在平原区和硬化地面,不会发生土壤侵蚀;在植被覆盖度超过80%的坡面,土壤侵蚀很微弱;只有在一些植被覆盖度低或裸露的土质或土石坡面才会发生土壤侵蚀,一些专家称其为土壤可侵蚀面。所谓土壤可侵蚀面,就是在每平方公里的面积上,能够产生土壤侵蚀 (主要指水蚀和重力侵蚀)的斜坡面积[9]。

开发建设项目引发水土流失的最大特点是开挖面和堆积面的产生,硬化地面的出现。松散物质堆积体的容重和抗侵蚀能力明显小于原状土体,这部分面积是导致水土流失量增加的主体,是预测的重点。虽然开挖面是原状土体,但地表植被覆盖度全部破坏,属于裸露地面,水土流失也很严重。项目建设区各类水土流失影响因子均发生不同程度的变化,也会造成不同程度水土流失量的增加。但在项目建设的后期,裸露开挖面和松散堆积面的面积会有所减少,硬化地面的面积比例会增加。由于不同性质的可侵蚀面,水土流失的过程和强度都不同,不同建设期的水土流失特性差异很大。由此可见,开发建设项目引发的水土流失量主要是由于工程区域地面性质发生了大的变化,也就是这些变化了的地面产生了新增的水土流失量。因此,本文试图从发生侵蚀的坡面性质入手,开展建设项目水土流失预测模型探讨。

3 开发建设项目可侵蚀面的分类

在开发建设项目中,可侵蚀面是很复杂的,因此,在预测时,首先应进行可侵蚀面分类。项目建设区可侵蚀面类型的复杂程度,取决于项目的规模和所在区域的地貌类型。位于物质组成相对单一的地貌类型区的、点状的、规模较小的开发建设项目,其可侵蚀面的类型较简单;线型的开发建设项目所经之地物质组成复杂、地貌形态多变,项目区地表可侵蚀面类型则较复杂。

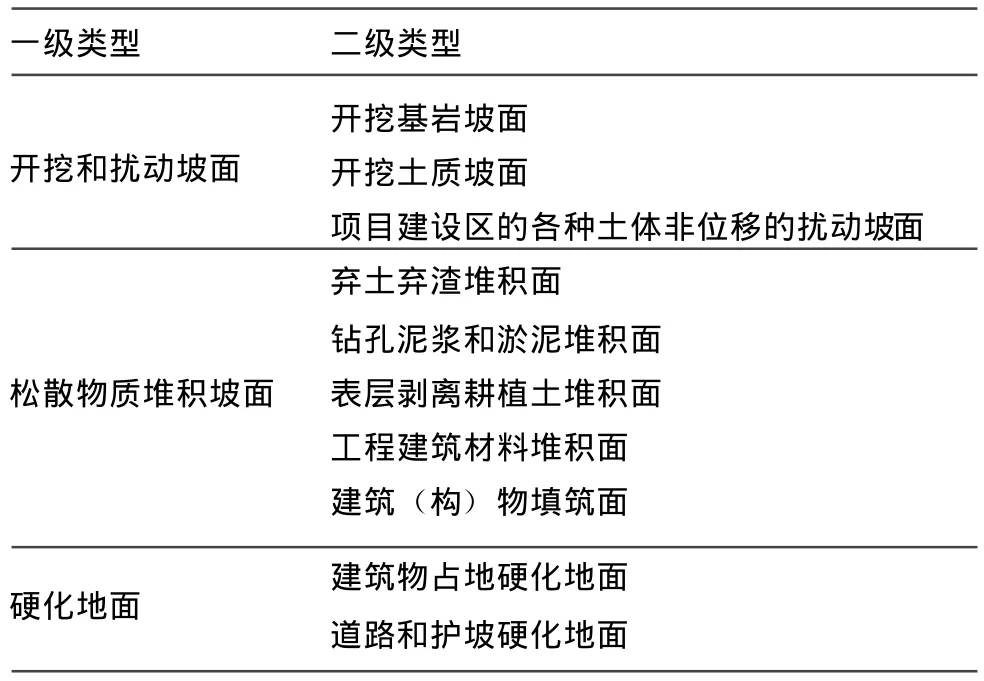

根据可侵蚀面的物质构成,可将开发建设项目区可侵蚀面大致分为2级10种类型(见表1)。

表1 开发建设项目区可侵蚀面分类表

4 基于可侵蚀面类型的水土流失预测模型的设计

水土流失的发生是侵蚀动力与下垫面特性综合作用的结果,水土流失强度在项目建设区的空间差异是以上2大组合因素在空间相互作用结果的体现。土壤可侵蚀面类型的划分综合体现了下垫面环境要素的特点。在同一个项目建设区,侵蚀动力因素的空间变化不大,由此可根据组合数学原理,设计出基于可侵蚀面类型的水土流失预测模型。

第1步,分别计算不同可侵蚀面类型的面积(Ai):

式中:Ai为可侵蚀性面面积(km2);l为同类型坡地或堆积体底边周长(km);h为坡地和堆积体相对高度(km);α为能够产生侵蚀的斜坡平均坡度(°);λ为可侵蚀面系数,是由植被覆盖度和地表物质特性所决定的[10]。

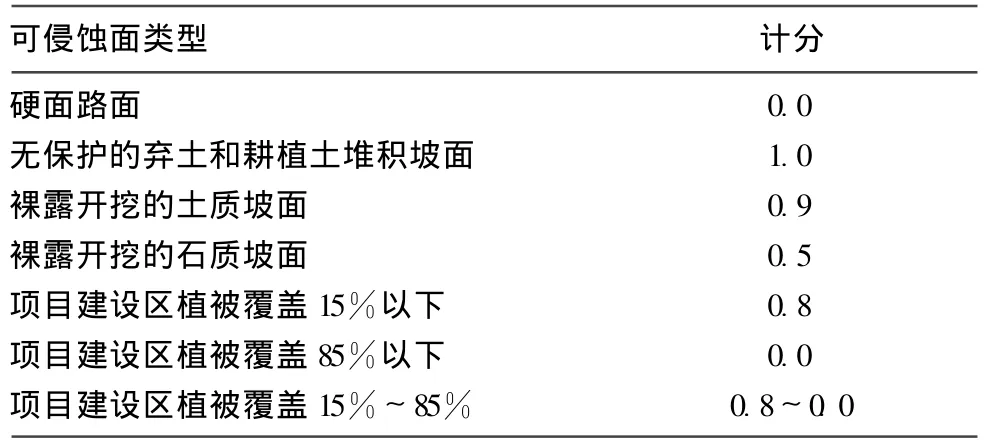

在这些参数中,l、h和α值都可以实测到,关键是λ值的获取。本文拟采用专家评分方法获取,初步规定计分按递降方法分布在0~1(见表2)。

表2 可侵蚀面系数 λ值计分表

第2步,通过监测不同可侵蚀面的单场侵蚀性降雨过程,利用微积分原理将产沙过程与监测小区面积卷积,获得侵蚀模数(Mi)[11-12]:

式中:Mi为次降雨不同可侵蚀面的侵蚀模数(t/km2);S(t)为不同可侵蚀面的次降雨产沙过程函数;a为不同可侵蚀面类型的面积(km2);t为次降雨历时(min)。

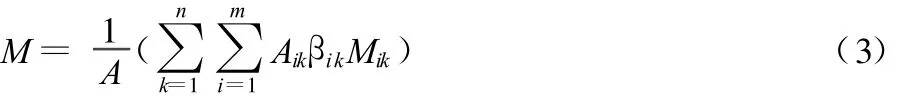

第3步,根据组合数学原理,建立基于可侵蚀面类型的开发建设项目水土流失预测模型:

式中:M为预测时段的侵蚀模数(t/km2);i为可侵蚀面类型;k为预测期的侵蚀性降雨次数;A为项目区面积(km2);β为侵蚀性换算系数,利用监测坡面与同一区域非扰动坡面土壤容重之差,进行分等确定β值。以监测坡面的侵蚀性换算系数1,在其它同类型可侵蚀坡面计算水土流失量时,如果土壤容重大于监测坡面容重,则β<1,否则,则β>1;其它同前。

最后,根据预测时段项目区的系列次降雨资料转化为系列权重,与上式进一步组合,便可预测出项目区的水土流失量。

5 结 论

通过上述分析讨论,可概括如下几点结论:

(1)基于可侵蚀面类型所建立的开发建设项目水土流失预测模型,引入了可侵蚀面的概念,充分体现了开发建设项目产生水土流失坡面的复杂性和堆积体的松散性,优越于以往所利用的类比法和USLE模型的预测精度;侵蚀性次降雨资料的应用,精度高于年降雨量资料的引入计算,也区别于方案编制的3个预测时段的讨论。模型中各计算参数容易获得,计算方便。所预测结果符合开发建设项目的实际情况。

(2)上述所建立的开发建设项目水土流失预测模型,是特定下垫面和产沙函数卷积的组合,既体现了侵蚀动力过程的动态和累积,也反映了项目建设区水土流失的空间差异,为有的放矢地布设水土保持措施提供了依据。其难点或投资较大之处,在于需通过不同可侵蚀面次降雨侵蚀过程的监测和模拟试验以获得侵蚀模数,为方便计,也可借助于已有研究结论。

(3)在计算过程中要密切注意:①不同物质组成的可侵蚀面类型的抗蚀能力和容重特点;②可侵蚀面的空间分布和面积比例构成;③可侵蚀面类型随建设周期的动态变化;④可侵蚀面面积是实际的地表起伏的曲面面积,而计算侵蚀模数时面积则是按照投影面积,应注意面积的换算。

[1]赵永军.开发建设项目水土保持方案编制技术[M].北京:中国大地出版社,2007.

[2]中华人民共和国水利部.GB 50433—2008开发建设项目水土保持技术规范 [S].北京:中国计划出版社,2008.

[3]刘芳.开发建设项目中水土流失预测研究综述 [J].中国科技信息,2009(9):64-65.

[4]赵秀玲.资源开发建设项目水土流失量预测的研究 [J].安徽农业科技,2007,35(18):5 531,5 568.

[5]李智广,曾大林.开发建设项目水土流失预测方法探讨[J].中国水土保持科学,2001(4):24-26.

[6]潘献鸿,李海林,高荣.类比法预测建设项目水土流失量[J].水土保持应用技术,2009(6):14-16.

[7]缪驰远,何丙辉,陈晓燕.用类比法预测开发建设项目的间接水土流失 [J].水土保持科技情报,2004(4):24-25.

[8]罗林.调查分析法在开发建设项目水土流失预测中的应用[J].中国水土保持,2010(12):16-18.

[9]甘枝茂.黄土高原地貌与土壤侵蚀研究 [M].西安:陕西人民出版社,1989.

[10]张丽萍.土壤潜在侵蚀最严重地区—黄土残塬沟壑区[J].水土保持研究,1994,1(5):43-47.

[11]张丽萍,张登荣,张锐波,等.小流域土壤侵蚀预测预报基本生态单元生成和模型设计 [J].水土保持学报,2005,19(1):101-104.

[12]张丽萍,张登荣,张锐波,等.小流域土壤水蚀强度生态预测模型和实验模拟 [J].自然灾害学报,2007,16(2):56-59.