余姚东旱门过江隧道线路设计

2011-06-29舒晓建

舒晓建,郭 英,陈 力

(杭州市城建设计研究院有限公司,浙江杭州310001)

1 概述

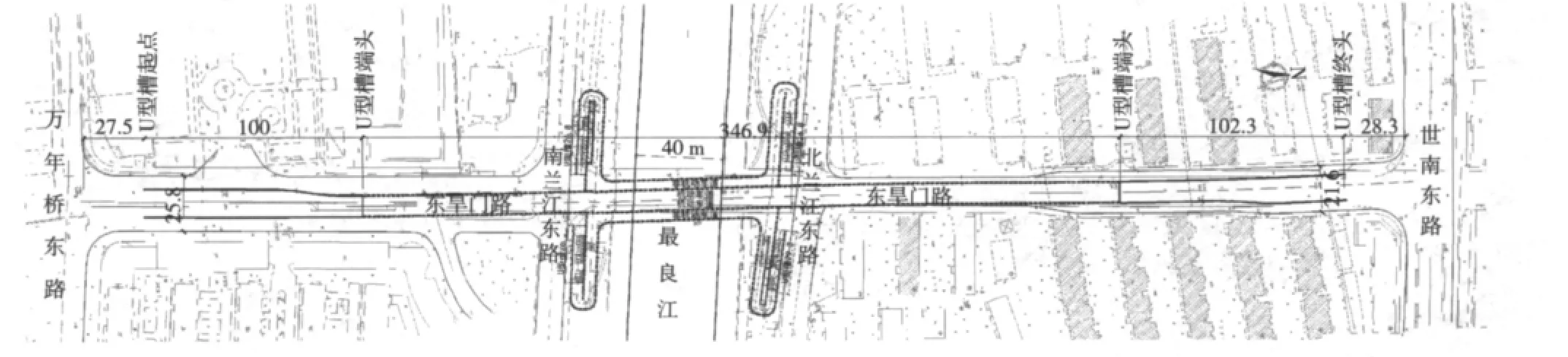

拟建的余姚市东旱门过江隧道,由北向南沿东旱门路、横穿最良江下方布置,隧道道路性质定位为城市次干路,设计时速30 km/h。最良江两岸地面标高3.0~5.5 m,规划河底标高-2.20 m,河道宽度40 m;根据市政规划,隧道U型槽沿东旱门道路中心布设,该道路宽度约26 m。隧道总平面示意见图1。

2 设计要点分析

2.1 地面道路宽度限制

根据市政规划要求,隧道建成后,其两侧地面道路必须保持双向两车道+两条非机动车道通行条件,这就限制:(1)隧道内机动车道不得超过两条,以确保地面道路通行宽度;(2)隧道U型槽段结构中心线应与东旱门路中心线一致,以保持两侧地面道路宽度均衡;

2.2 隧道洞门位置要求

受规划条件限制,隧道南北两端车辆必须在万年桥东路路口以北、世南东路路口以南进出隧道,即:隧道U型槽敞口段不得跨越万年桥东路与世南东路。在实际设计中,这一要求的达成受以下客观因素控制:(1)万年桥东路与世南东路距离约600 m,最良江两岸地面标高3.0~5.5 m,规划河底标高-2.20 m;(2)根据已建成同类工程经验,隧道U型槽纵坡不宜超过4.5%。(3)规划江底40 m范围内,隧道顶板上部覆土不得小于1 m。受上述因素控制,隧道拉纵坡条件局促,实际设计中应特殊处理。

2.3 非机动车通行要求

规划部门要求隧道内在考虑行人通过前提下,应具备非机动车道通行能力。根据《城市道路设计规范》要求,取机动车道与非机动车道相关设计参数,见表1。

表1 机动车与非机动车设计参数

根据表1,机动车与非机动车在净空、最大纵坡坡度等方面均有不同要求,设计中应灵活处理该矛盾,以使得两者达到一定程度统一。

3 方案比较分析

经多方比选,本隧道线型设计存在两个方案。

方案一:隧道内机动车与非机动车始终以并行方式在同一断面内出入隧道,见图2、图3。

方案二:隧道内机动车与非机动车在江底段并行,在隧道进入岸边地块后,机动车与非机动车分离,非机动车与行人以斜坡推行+台阶踏步方式出地面,见图4、图5。

3.1 线路纵断面设计方案比较

隧道内机动车纵坡要素受以下因素控制:(1)地面道路高程与江底高程相差约5.3 m;(2)隧道顶板上部必须保持厚度不小于1 m的覆土;(3)机动车隧道内净空要求不小于4.0 m;(4)隧道两端道路交叉口距离江边约240~300 m。经综合考虑,将全隧道机动车纵坡设计为“V”字型,最低点设置于江中心下方。

方案一非机动车道纵坡采用与机动车道相同的“V”字型,其路面最低点距离隧道顶板内沿2.6 m,为确保非机动车与机动车同步进出地面,非机动车最低点两侧纵坡端点顺接机动车道纵坡端点,顺接后的非机动车坡度分别为3.54%、4.42%,根据规范要求,非机动车极限骑行坡度为3.5%,极限坡长为150 m。因此,非机动车在通过本隧道时,其出地面主要靠人力推行,对使用者体力要求较高。

方案二非机动车道坡度为3%,平面长度约90m,均满足规范要求。在隧道平面进入岸边地面后,非机动车通过斜坡转出地面。

图1 隧道平面示意图(单位: m)

图2 方案一隧道平面图(单位: m)

图3 方案一隧道纵断面图 (单位: m)

图4 方案二隧道平面图(单位: m)

3.2 线路平面设计方案比较

两个方案的机动车道均采用相同的平面线型,区间在于非机动车道的平面布设方式截然不同。

方案一:非机动车与机动车平面长度相同,非机动车道长度550 m。在U型槽段,隧道19 m宽度范围内保留双向两条机动车道(8 m)+两条非机动车道(5 m),由于东旱门路南北两侧地面道路宽度仅为6.0 m,在隧道建成后其周边地面交通条件局促。U型槽段断面示意见图6。

图5 方案二隧道纵断面图(单位: m)

方案二:在隧道进入岸边后,非机动车道与机动车道分离,前者通过“U”型斜坡与台阶通道爬升至地面,非机动车与行人过江所需的通过长度仅为220 m,远低于方案一;U型槽区段仅保留双向两条机动车道,隧道宽度约9.2 m,隧道建成后,东旱门路东西两侧地面道路宽度约9 m,其地面交通条件优于方案一。

3 经济分析

方案一隧道总长度550 m,建筑面积10 700 m2;方案二隧道长度与方案一相同,建筑面积8 200 m2。经估算,方案二工程造价比方案一低约500万元。

4 结论

(1)工程建设阶段,方案二工程造价显著低于方案一。

(2)工程使用阶段,对于非机动车与行人而言,在通行便利性与快捷性方面,方案二优于方案一。

(3)方案二非机动车在岸边即与机动车道分离,其U型槽宽度小于方案一,对隧道周边区块的交通影响更小。

综上所述,本次过江隧道线路设计采用方案二。

图6 方案一U型槽断面示意图(单位:m)