北京市湿地面积动态变化及其驱动因子分析

2011-06-23王如松黄锦楼王亚婷

柳 敏 王如松 黄锦楼 王亚婷

(中国科学院生态环境研究中心城市与区域国家重点实验室,北京100085)

分布于城市内的湿地被定义为城市湿地[1],是城市基础生态设施的一个重要组成部分,为城市的经济、社会发展以及市民日常生活提供用水保障和良好的生态环境[2]。80年代以来,受气候干旱、水资源匮乏,以及人口激增、城市化进程加快等影响,北京市原有的大量湿地退化、消失是北京湿地所要面临的首要环境问题[3]。很多因素导致了北京市湿地面积的变化,本文从自然条件的改变、社会需求和经济发展三个方面予以探讨。

1 研究区概况

地理概况:北京位于北纬39°56',东经116°20';西北毗临山西,内蒙古高原,南与华北大平原相接,东近渤海,市中心海拔43.71m。

气候概况:属于北温带亚湿润气候。1月平均气温 -9℃ -4℃,7月约25℃;根据北京实测降水量记录以来的资料统计,年平均降水量为630mm,但年际间的变化较大。经济概况:国民经济保持快速健康发展,至1978年以来,北京全市生产总值保持8% -10%的快速增长。

人口概况:2008年末北京市常住总人口1 695万,仅次于上海市。全市人口密度1 033人/km2,属特大城市。

2 北京市湿地面积赋存量现状

北京市湿地主要分布在潮白河、永定河、北运河、大清河、蓟运河五大流域。由于湿地有众多的定义和分类依据,按照《湿地公约》湿地类型划分,北京分布仅有天然湿地的“河流湿地”,人工湿地的“库塘湿地”2个类型。根据湿地的开发利用状况,有文献认为北京的湿地组成有河流、沼泽、蓄水区、排水渠、景观水面、采掘区、水产池塘、水塘、灌溉沟渠、水田等11个湿地类型[3]。

19 世纪60 年代,全市有湿地 1 200km2[4],至 2009 年底,北京市天然湿地总面积仅存150km2[5],总面积缩减了近87.5%(见图1),在各类型湿地面积中仅有人工水渠的面积有增加趋势,呈现出明显的人类活动影响。

图1 1960s-2009年间,北京市湿地总面积趋势

3 驱动力分析

在城市这个自然-社会-经济复合生态系统中,湿地面积萎缩的驱动因子研究中,较多关注自然因素如降雨、温度等[6-7],对人类对土地利用方式的改变、经济发展等因素关注较少。本文以湿地面积作为表征指标[8-9],来指示北京城市湿地受城市化的影响,我们选取降雨、上游来水量和地下水资源量作为自然背景指标;选取城建区面积和GDP作为城市规模和经济发展背景指标。

3.1 降雨

降雨是湿地水来源的很重要一部分,除了湿地上空的直接降水量外,雨水的增加或减少还可以直接影响湿地所在区域的地表水资源量、地下水资源量和上游来水量。

据北京实测降水量记录以来的资料统计,年平均降水量为630mm,但年际间的变化较大。最多年降水量为1406mm(1959),最少年降水量为242mm(1869),建国后最少年为261.8mm(1965),前者为后者的5.8倍,最少年降水量不足常年降水量的一半[10]。

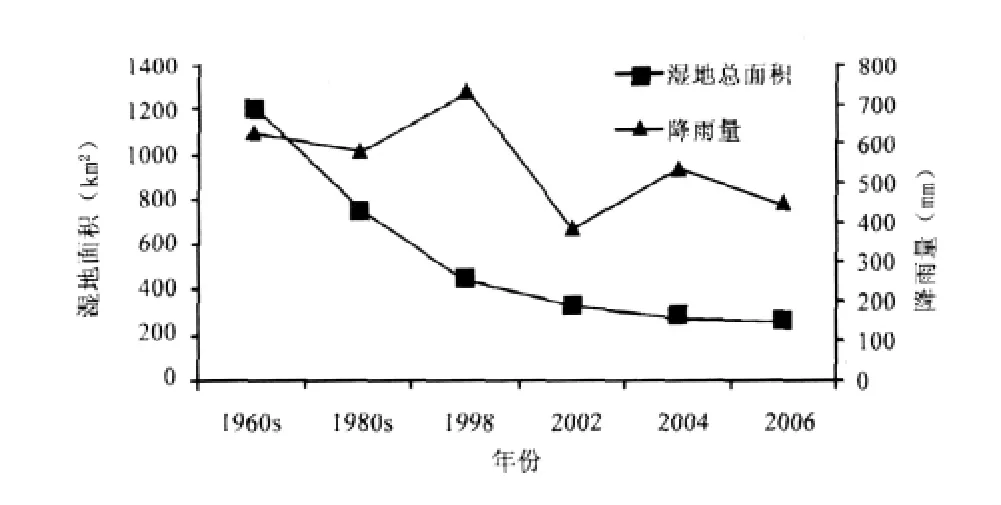

降雨量与湿地面的具有一定的正相关关系,相关系数为0.65(见表1),某一年降雨量的增加并不能显著的影响当年湿地面积持续减少的趋势,但是降雨量减少的年份,降雨量间接的加剧湿地面积的萎缩(见图2)。

图2 湿地面积与降雨量的关系

3.2 上游来水量

上游来水量是湿地面积维持的重要因素之一,1986-2008年间北京市上游入境水量分布不均衡,总体呈下降趋势,其中最高来水量为1996年的25.12亿m3,最少来水量为 2002 年的2.6 亿 m3,丰枯差将近 9 倍[11-12]。随着入境水量的减少,湿地面积随之下降(见图3),我们取年1996-2006年十年间的上游来水量和湿地总面积数据进行分析,发现两者呈正相关关系,相关系数为0.96(见表1)。

3.3 地下水资源量

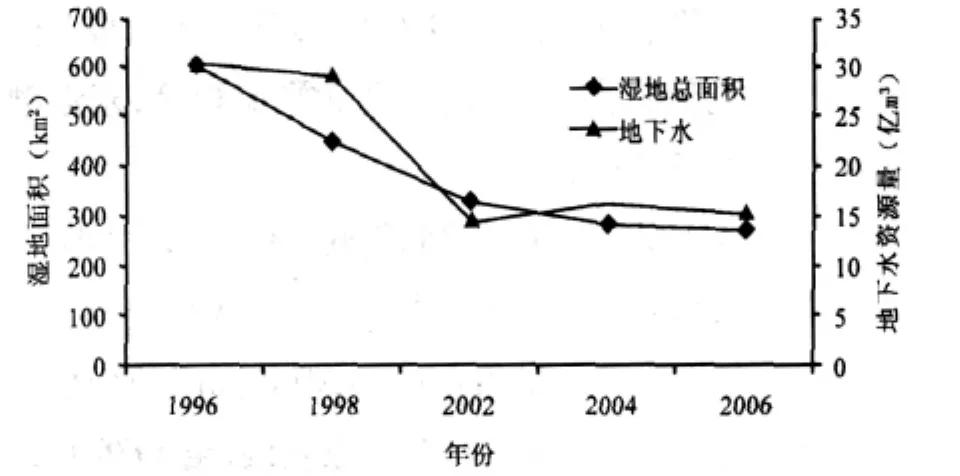

地下水资源的丰富是湿地发育的重要条件之一,地下水对湿地具有补给旱季水量和顶托的作用。1996年北京市地下水资源量高达30.26亿m3,1999最小水资源量为12.81亿m3,3年间北京市地下水资源损失量为23.77亿m3[11-12],此后的 1999 年后至 2006 年间,北京市地下水资源量都没有很大的回升,由此也可以看出地下水资源量一旦亏缺在相当长时间内将很难恢复。

1996-2006年期间,北京市湿地面积随着地下水资源量的变动而变动(见图4),下降趋势非常一致。湿地最大/最小面积与地下水资源量最高/最低点相重合,具有很强的正相关关系,两者相关系数为0.90(见表1)。

图3 湿地面积与上游入境水量的关系

3.4 建成区面积

城市化的过程中,土地利用类型的转变是驱动湿地面积缩小、退化的重要因素之一。北京城市的快速发展侵占了北京市的湿地,将大量湿地填之、埋之、盖之,使湿地资源遭到很大的破坏,如仅1960-1974年间,因城市建设和施工弃土先后将太平湖、金鱼湖等8个湖泊填埋,共损失湿地面积 33.4hm2[2]。

图4 湿地面积-与地下水资源量

1980s是城市快速扩张的年代,至2006年前,北京市建成区面积已扩张到 1209.97km2[13-14]。与城建面积的迅速扩张相反的是,北京市湿地总面积从1980的750km2近乎直线趋势的下降到270km2(见图5),两者的相关系数为-0.789(见表 1)。

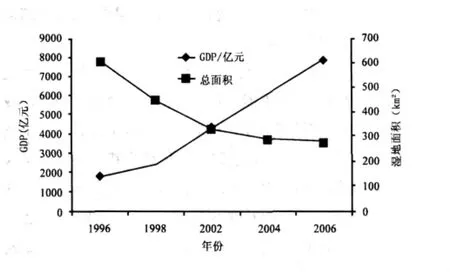

3.5 GDP

GDP是对一国(地区)经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量,常常被看成显示一个国家(地区)经济状况的一个重要指标。1996-2006年期间北京市 GDP由 1 789.2 上升到 7 861 亿元[15],上升了 4.3倍。随着GDP的直线上升,湿地面积迅速下降到2006年的270.38km2下降了将近1/2(见图6),湿地面积与GDP具有很强的负相关性,相关系数为-0.89(见表1)。

图5 1980-2006年间,北京市湿地总面积与建成区面积的关系

3.6 湿地面积变化的相关因子分析

降雨、蒸发、径流和地下水是湿地的自然水文要素,它们之间的相互转换构成了湿地的水文过程。城市化改变了湿地周边的小气候、地表覆盖类型和生产生活所必须的大量用水扰乱了湿地的自然水文循环过程,加速了湿地退化。我们分析了各水文要素之间的相关关系(见表1)。降雨量、地下水资源量和上游来水量与北京市湿地面积呈正相关关系,相关系数分别为 0.65、0.779、0.963;生产总值、建成区面积与北京市湿地面积呈负相关关系,相关系数分别为 -0.888、-0.762(见表1)。

图6 北京市湿地面积与GDP关系

利用SPSS软件对以上5个因素进行主成份分析,结果表明,第一、第二主成份的累积贡献率92.728%,因此可以提取2个主因子可以解释大部分的变异,由此进一步得出主成份荷载矩阵(见表2),主成份荷载矩阵是主成分与变量之间的相关系数,可以看出,第一主成份与入境水量、地下水量和降雨量有较大的正相关,贡献度高达93.2%以上;第二主成份与建成区面有较大的正相关,贡献度高达96.6%。因此,参考各变量所代表的意义,可以明确判断出,北京市湿地面积变化的驱动因素可以归纳为降雨、入境水量、地下水量和建成区面积。

表1 各因素的相关性分析

表2 主成份相关因子荷载矩阵

4 结果与讨论

北京市湿地动态变化存在显著的自然和人为方面的驱动力因素,自然因素为湿地的退化提供了内在动因,而人为因素则加速了湿地的退化和转化。GDP、建成区面积与北京市湿地面积成负相关关系,相关系数分别为-0.89、-0.76;降雨量、上游来水量、地下水资源量与北京市湿地面积成正相关关系,相关系数分别为0.65、0.96、0.91。主成份分析结果表明,北京市湿地面积变化的驱动因素可以归纳为降雨、入境水量、地下水量和建成区面积。

湿地的存在涉及区域的降雨、蒸发、地下水涵养量和城市建设发展状况。结合到城市规划和建设中,以上结果可以给我们很大的启示:

首先,在城市这个自然-社会-经济复合生态系统中,城市湿地的保护不能单把湿地作为一个孤立的保护或者开发对象,应把湿地存在和维持的区域条件看作一个整体,遵从区域整体性原则;其次,应协调自然循环因素与人类活动的关系,协调自然循环因素与城市建设和经济发展的关系,在城市建设时应考虑涵养区域地下水,提高城区雨水的利用效率,尽量少剥夺或不剥夺湿地的生态需水量,尽量少挤占湿地的生存前提;再次,保护城市湿地资源,应预防过度的开发湿地资源,在开发的同时应预留湿地缓冲区和核心区,保证区域的生态服务功能。最后,在建成区,土地利用/土地覆盖的变化,特别是封闭的地表,阻断了湿地生态系统的水文大循环,在规划中应遵从生态服务功能效应互补原则,预留价值高的生态用地产生正效应,去抵消建成区带来的水文循环负效应,维持区域生态服务功能的平衡。

(编辑:王爱萍)

References)

[1]孙广友,王海霞,于少鹏.城市湿地研究进展[J].地理科学进展,2004,23(5):94 -100.

[2]王建华,吕宪国.城市湿地概念和功能及中国城市湿地保护[J].生态学杂志,2007,26(4):555 -560.

[3]余国营.湿地研究的若干基本科学问题初论.地理科学进展[J].2001,20(2):177 -183..

[4]杨永兴.国际湿地科学研究的主要特点、进展和展望[J].地理科学进展,2002,21(2):111 -118.

[3]http://gongyi.sina.com.cn/gyzx/2010 -02 -03/091815403.html.

[4]http://bjyouth.ynet.com/article.jsp?oid=55089370.

[5]http://www.wetwonder.org/news_show.asp?id=758.

[6]李玲玲,宫辉力,赵文吉.1996-2006年北京湿地面积变化信息提取与驱动因子分析[J].首都师范大学学报:自然科学版,2008,29(3):95 -101.

[7]周昕薇,宫辉力,赵文吉,等.北京地区湿地资源动态监测与分析[J].地理学报,2006,61(6):654 -662.

[8]田世英,罗纨,贾忠华,海燕.漫滩洪水在西安泾渭滨河湿地水文条件恢复中的作用[J].水利学报,2008,39(1):115 -120.

[9]王兴菊.寒区湿地演变驱动因子及其水文响应研究[D].大连:大连理工大学,2008:37-47.

[10]http://www.bjclimate.com/Article/ViewArticle.aspx?id=65.

[11]吴佩林,张伟.北京市水危机与水资源可持续利用对策[J].辽宁工程技术大学学报,2005,24(3):436-439.

[12]北京市水资源公报.

[13]刘柯.基于主成分分析的BP神经网络在城市建成区面积预测中的应用——以北京市为例[J].地理科学进展,2007,26(6):129-137.

[14]牟凤云,张增祥,迟耀斌,等.基于多远遥感数据的北京市1973-2005年鉴城市建成区的动态监测与驱动力分析[J].遥感学报,2007,11(2):257 -268.

[15]http://www.china.com.cn/economic/zhuanti/06gongbao/node_7014958.html.