气液混输管线水动力严重段塞流实验

2011-06-05高嵩尤云祥俞忠胡天群谭练武

高嵩,尤云祥,俞忠,胡天群,谭练武

(上海交通大学海洋工程国家重点实验室,上海200240)

在海底油气开采过程中,主要通过铺设在海底的管线和连接到海洋平台的立管系统将储存于海底的油气输送到海洋平台上.随着海洋油气开发向深海发展,位于海底的混输管线越来越长,当管内气液流量较低时,容易出现称为严重段塞流(severe slugging)的特殊有害流型.严重段塞流是一种具有很强的周期性的流型,表现为管内压力和出口气液流量呈现周期性剧烈波动,不仅会造成油井大幅减产,而且管线出口的断流和剧烈出流交替出现会给下游处理设备造成问题[1].这些都会给正常生产带来困难,严重时还会导致停产等事故.此外,严重段塞流的液气强烈喷发还会加剧管壁腐蚀,尤其是对立管管壁的腐蚀,而且喷发带来的压力剧烈波动会引起管道的振动,造成管线接头和支柱的机械损害,缩短其使用寿命,对作业平台的结构强度、安全性和稳定性构成危害[2].严重段塞流危害程度与立管内流型及物理参数变化规律相关.为此,有必要对该流型的形成机理及其流动特性进行深入研究,以便于寻找有效措施来减缓或避免上述危害.

严重段塞流现象自1973年被提出后,引起了国内外学者的广泛关注,文献[3-5]等采用模型试验方法开展深入研究,研究的方向主要集中在严重段塞流产生机理、严重段塞流分类方式、管内流型流态的变化特性、管内液塞速度、液塞长度、压力波动、流动周期等参数的变化特性,以及探索控制缓解其危害的方法等方面,并取得了许多重要成果.

本文采用水平管—下倾管—立管管线系统,对水动力严重段塞流特性进行实验研究.在该实验装置中,下倾管段设计得较短,这种设计其目的在于使水平管中的阻塞流进入到下倾管后不会消失,能够在立管中形成水力严重段塞流.在实验中,对出现水动力严重段塞流的气液流量组合及其产生机理与压力波动特性等进行了分析与研究.

1 管线系统实验装置介绍

实验在上海交通大学海洋工程国家重点实验室多相流实验系统上进行,实验管道是由水平管、下倾管和立管组成的管线系统,如图1所示.其中,HI段为水平管,长度L2=16.692 m;IJ段为下倾管,长度L3=0.61 m,倾角 β=3°;JK 段为立管,高度 L4=3.74 m.为了便于观察,管道均采用内径0.026 m的透明有机玻璃管.水路系统主要由集水器、水泵、稳压水箱、液体流量计量及控制器等组成,气路系统主要由空气压缩机、稳压气罐、气体流量计量及控制器等组成.气液混合器设置在H处,它与液体入口G之间的距离为L1=4.455 m.

实验过程中,气体进流流量采用ALICAT公司生产的流量计进行测量,量程范围为0~50 L/min.该流量计同时内置有一个比例调节阀,可通过PID控制器来自动调节阀门开启度,以保证气体进流流量的稳定性.采用美国Thermal Instrument Company生产的9 500型热式质量流量计对液体进流流量进行测量,量程范围为0~50 L/min.液体流量控制器由德国福林公司生产的电动调节阀及虹润精密仪器有限公司生产的PID控制器组成,由PID控制器根据当前液体流量自动调整电动调节阀开启度,以保证液体进流流量.

在水平和垂直管段各布置了一台数码摄像机,用来研究水平管与立管中气液两相流型特征及其相关关系,并分析各种流型的产生机理及其演化特征.在下倾管与立管连接弯头处(即图1中J点),设置了一个压力传感器,用来对管道内压力变化特性进行测量分析,并研究其与相关流型之间的关系,量程范围为0~50 kPa.

图1 试验系统示意Fig.1 Sketch of the experiment system

2 实验描述及结果分析

气液两相混输管道中,入口处气液相折算速度是决定管内流型的关键参数,实验主要通过调节入口处气液两相质量流量来实现调节入口处的折算速度.实验介质采用空气和水,试验参数范围为气相折算速度 0.036 ~1.45 m/s,液相折算速度 0.036 ~1.45 m/s.

实验过程中,首先调节液体流量控制阀,使管道入口处液体进流量保持稳定,打开气阀,调节气体流量观测水平与立管中的流型变化.

2.1 水平管与立管中流型特征

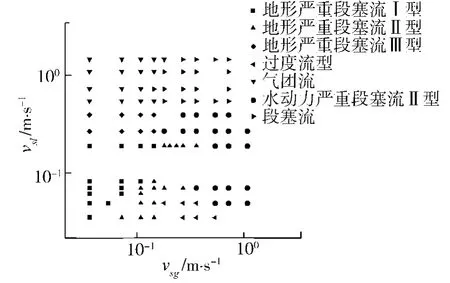

图2、3给出了管线系统内气液两相流动的流型图.Vsg为气体在出口状态下的折算速度,Vsl为水的折算速度.本次实验中,水平管内共观察到了4种流型,分别为分层流、阻塞流、气团流和段塞流,而在立管中则观察到了5种流型,分别为地形严重段塞流、过渡流型、水动力严重段塞流、气团流及段塞流.

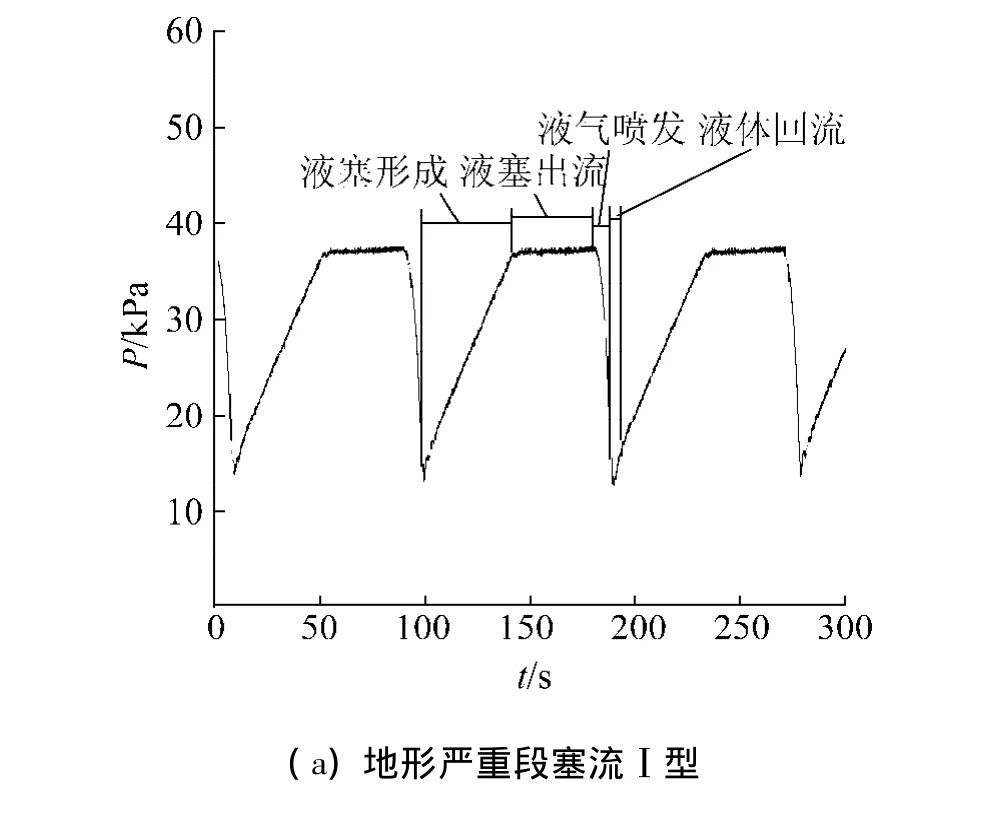

当实验系统入口气液体均处于较小流量范围时,水平管和下倾管内皆为光滑分层流,液体在下倾管与立管交接处(即管道系统的几何最低点)积聚,在立管中出现地形严重段塞流I型,这是一种液塞长度超过立管高度的流型,也是目前文献中报道最多的一种最为典型的流型,包括4个流动阶段:液塞形成、液塞出流、液气喷发和液体回流.在这种流型下,立管内部有较大的流量和压力波动,在立管出口出现周期性断流和剧烈液气喷发的交替现象.

保持液体为小流量,增加入口气相流量,此时立管内液塞增长带来的压力增加速度开始小于水平-下倾管内气体累积产生的压力增长速度,使得液塞头部在还未到达立管顶部时,气体就进入立管开始喷发,即出现严重段塞流II型流态.对地形严重段塞流II型,没有液塞出流阶段,在液塞形成阶段尚未完成之前,气体就进入立管形成液气喷发现象,该流型也会出现周期性断流和剧烈液气喷发的现象,破坏及影响程度与地形严重段塞流I类似,但是由于液塞长度小于立管高度,使得下游处理设备较易接纳.

图2 水平管流型Fig.2 The flow patterns of the horizontal pipeline

图3 立管流型Fig.3 The flow patterns of the riser

进一步增加气相流量,立管内流型的变化取决于水平管流型.当水平管内仍然保持为分层流动时,如果立管根部累积的液塞无法堵住气体,而进入立管气体流量也不足以形成环状流,立管内流态为介于地形严重段塞流II与环状流之间的过渡流型,表现为液体在气流和重力共同作用下反复震荡,直至立管内累积了足够多的液体,气流携带液体喷出管外,即为气液混合的弥散流.

如果水平管内出现阻塞流型,立管内则出现水动力严重段塞流型.所谓阻塞流是指,在水平管内某处出现一段水平液塞,而其余部分保持为分层流.该液塞到达下倾管与立管交接处后,会堵住立管根部,阻止气流进入立管,此时在立管中会出现类似于地形严重段塞流的流型,称其为水动力严重段塞流.

增加入口处液体进流量,但保持水平-下倾管内仍为分层流.当气体流量较小时,立管内出现地形严重段塞流III型,这种流型的主要特点是:在液塞形成阶段,即出现液气间隔性喷发现象,喷发阶段结束之后立管内充满液体.地形严重段塞流III型在立管出口没有断流现象,且其流动过程只有液塞形成、液塞出流和液气喷发3个阶段,其造成的压力波动也小于I型和II型,属于一种过渡流型.如果进一步加大气体流量,水平管内也可能会出现阻塞流,此时立管内出现水动力严重段塞流型.关于这种水动力严重段塞流的相关特性问题,将在后文做详细讨论.进一步加大入口处液体进流量,水平管内分层流消失.当气体流量较小时,整个管线系统呈现气团流动;而当气体流量较大时,整个管线系统呈现段塞流动.

2.2 水平管阻塞流形成原理

立管内的水动力严重段塞流型是由水平管内的阻塞流型引起的.当水平管为分层流时,随着气体流量的增加,管内的光滑分层流转变为波浪分层流,且气体流量越大,波浪分层流的波动幅值也越高,而水平管并非绝对水平,最终在某个地势较低处,液体形成的波面堵住管道,并形成一段液塞,即阻塞流.这是阻塞流形成的主要原因之一.此外有其他非预期的扰动也可能会形成阻塞流.阻塞流形成的液塞段将水平管内气体分隔成两部分,如图4所示.在液塞前后水平管内流型仍为分层流.该段液塞在其尾部气体的推动下向水平管下游流动,进入下倾管,并汇入下倾管与立管交接处形成积液,堵住立管根部,阻止气流进入立管,造成下倾管内气体被压缩,形成严重段塞流流型.由图2可见,阻塞流只存在于较小液体流量和较大气体流量范围内,当水平管内分层流消失,形成稳定气团流时或段塞流时,该流型消失,立管内流型也相应变化.

图4 水平管阻塞流型Fig.4 Blocking flow pattern in the horizontal pipe

水平管内阻塞流形成的原因主要为管内持液率较高,当液面在气流作用下呈波浪状运动时,如果遇到扰动或者凹点,波面突然上升堵住管道,形成一段孤立的液塞,并在其后气流的推动下向下游流动.如果阻塞流的形成是由水平管几何形状和入口气液流量决定的,该流型就有一定周期性,即具有可持续性;如果阻塞流的形成是由非预期的扰动决定的,就不存在周期特性,不具有可持续性.

此外,阻塞形成的液塞在其沿水平管向下游流动过程中,有可能会进入立管,但也有可能会在水平管或下倾管中消失,这主要由其尾部压力和分层流的持液率共同决定.液塞尾部的气体推动会使液塞后缘不断增加,导致液塞变长,称为“铲起”;同时,由于重力、压力等因素,段塞前缘不断消失,导致液塞变短,称为“泄落”.当立管根部被堵住,形成长液塞时,液塞前部压力大于尾部,此时形成的液塞逐渐消失;而当立管根部未被堵住,立管内为过渡流型或者处于液体回流阶段时,导致阻塞流前部压力小于尾部,液塞流向下游并逐步增长,直到进入立管形成长液塞并封住气流,发生严重段塞流.

2.3 水动力严重段塞流特性分析

实验中观测到了地形严重段塞流Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ型,以及水动力严重段塞流共4种严重段塞流型.在图5中,给出了4种严重段塞流下立管根部压力随时间的变化规律.

由图5可知,无论是地形严重段塞流还是水动力严重段塞流都有很好的周期特性,这也说明了实验中观察到的水动力严重段塞流不是由意外的扰动引发的,而是管线几何形状和流量等因素共同导致的.从图5(a)~(c)可见,对地形严重段塞流,立管内根部压力波动剧烈,根据其在立管内的流态变化,可以把一个周期分为4个阶段,依次为液塞形成、液塞出流、液气喷发和液体回流,其中Ⅰ型拥有全部4个阶段,Ⅱ型没有独立的液塞出流阶段,Ⅲ型没有回流阶段.

同时,当地形严重段塞流发生时,在液体回流和液塞形成阶段,在立管出口处出现断流现象,在液塞出流和液气喷发阶段,在立管出口处出现剧烈出流现象,这2种现象交替发生,循环往复[10].

由图5(d)可知,对水动力严重段塞流,在立管内的流态比地形严重段塞流态要复杂一些,在水动力严重段塞流的一个周期内一般包含5个阶段:液塞形成、液塞出流、液气喷发、液体回流和液体振荡.液体振荡阶段是指,在液体回流阶段之后,由于立管内液体含量较少,不足以流出管外,也不能堵住气流,在重力和气流共同作用下往复振荡,将该流态定义为液体振荡.

图5 立管根部压力变化特性Fig.5 The pressure characteristics at the bottom of the riser

实验中所观察到的水动力严重段塞流,只有液塞形成、液气喷发、液体回流和液体振荡4个阶段,没有出现液体出流阶段,称其为水动力段塞流Ⅱ型.理论上讲水动力学严重段塞流Ⅰ型也应该是存在的,这可能与本实验系统中水平管长度还不够长有关,这将在后续研究中进一步探索.

严重段塞流Ⅲ型的主要特征为喷发结束后立管内充满液体,而水动力严重段塞流发生机理是水平管内出现了阻塞流型,该流型产生的液塞能否进入立管的前提为立管没有被液塞堵住,所以在前一段液塞喷发结束之前不会产生新的长液塞,即不存在水动力严重段塞流Ⅲ型,实验也没有做出该种流型.实验观测到水动力严重段塞流发生时,立管出口仍为断流和剧烈出流交替出现的现象,其中断流发生在液塞形成、液体回流和液体振荡阶段,出流发生在液塞出流和液气喷发阶段.

图6 立管严重段塞流周期变化特性Fig.6 Severe slugging periodic characteristics of the riser

图7 立管内压力波动幅值变化特性Fig.7 Pressure fluctuation magnitude characteristics of the riser

在图6~7中,给出了严重段塞流周期和立管根部压力波动幅值随气液折算速度变化特性的实验结果.其中,液体折算速度为 vsl为 0.036、0.049、0.07 m/s,气体折算速度从0.036 m/s变化到 1.1 m/s,图中横坐标为气体折算速度,图6中纵坐标表示为严重段塞流周期,图7中纵坐标为立管根部压力波动幅值,即一个周期内立管根部压力最大值和最小值之差.

结合图3可知,当液体折算速度为 vsl=0.036 m/s,气体折算速度从小到大变化时,立管内依次仅出现地形严重段塞流Ⅰ和Ⅱ型,其周期及压力波动幅值随着气相折算速度增大而呈幂函数规律逐渐减小.当液体折算速度变为vsl=0.049 m/s,而气体折算速度小于0.543 m/s时,立管内依次出现地形严重段塞流Ⅰ、Ⅱ和Ⅱ型,其周期仍呈幂函数规律逐渐减小.

当气体折算速度达到0.543 m/s后,水平管内出现阻塞流,而立管内流型变为水动力严重段塞流型,其流动变化仍保持周期性,但其周期随气体折算速度增加而增加,达到某一最大值后又随着气体折算速度的增加开始逐渐减小,直至水平管内阻塞流型消失.

对于压力波动幅值,当阻塞流出现时,其值随着气相折算速度增加逐步增加,达到某一极值点后,又随气相折算速度增加而减小,直至阻塞流型消失.当液体折算速度为vsl=0.07 m/s时,其变化规律与vsl=0.049 m/s的情况类似.

传统的地形严重段塞流的危害主要体现在:长液塞的迅速出流超出下游设备的处理能力,液气喷发容易诱发管线振动,下游设备长期经受冲击,以及管线内存在剧烈的压力和流量波动等[3].水动力严重段塞流型也具有上述的危害,且该流型通常发生于气流速度较高的情况,其破坏力也是不可忽视的.因此,海洋输油管线系统内的水动力严重段塞流型也应是海底采油工程中需要关注和深入研究的内容之一.

3 结论

利用水平—下倾—立管组合管线系统,在气液进流量的多种组合下开展了实验研究,获得了水平管及立管内的流型图,重点研究了水动力严重段塞流形成机理、周期及其压力波动特性,并与地形严重段塞流的相关特性进行比较,得到以下结论:

1)水动力严重段塞流型在气体速度较高情况下出现,相比于地形严重段塞流,其发生范围较广,这大大拓宽了传统严重段塞流的范围,需要在工程设计上加以关注.

2)水动力严重段塞流型具有周期特性,并会导致立管内部发生较为剧烈的压力波动.当液体流量值固定时,该流型周期和压力波动幅值存在一个极值点,并最终随气相折算速度的增加而消失.

3)水动力严重段塞流的成因较为复杂,不仅与水平和下倾管线几何形状及相关几何参数有关,还与气液流量组合、流体物性等多种因素相关.因实验条件所限对其成因只进行了初步探讨,还有待于做更进一步的研究工作.

[1]李晓平,宫敬,沈建宏。立管严重段塞流控制方法实验研究[J].中国海上油气,2005,6:416-420.

LI Xiaoping,GONG Jing,SHEN Jianhong.Experimental study on control methods of severe slugging in risers[J].Journal of China Offshore Oil and Gas,2005,6:416-420.

[2]SIVERTSEN H,STORKAAS E,SKOGESTAD S.Smallscale experiments on stabilizing riser slug flow[J].Chemical Engineering Research and Design,2010,88:213-228.

[3]SCHMIDT Z.Experimental study of two-phase slug flow in a pipeline-riser pipe system[D].Tulsa:University of Tulsa,1977:1-10.

[4]POTS B M,BROMILOW I G,KONIJN M J.Severe slug flow in offshore flow line/riser systems[J].SPE Production Engineering,1987,2(4):319-324.

[5]TAITEL Y,VIERKANDT S,SHOHAM O,et al.Severe slugging in a riser system:experiments and modeling[J].International Journal of Multiphase Flow,1990,16(1):57-68.

[6]deHENAU V,RAITHBY G D.A study of terrain-induced slugging in two-phase flow pipelines[J].International Journal of Multiphase Flow,1995,21(3):365-379.

[7]JANSEN F E,SHOHAM O,TAITEL Y.The elimination of severe slugging experiments and modeling[J].International Journal of Multiphase Flow,1996,22(6):1055-1072.

[8]何利民,赵越超,罗小明.强烈段塞流特征参数测量方法试验研究[J].工程热物理学报,2005,26(4):621-624.

HE Limin,ZHAO Yuechao,LUO Xiaoming.The measurement methods on characteristic parameters of air-water severe slugging in pipeline-riser systems[J].Journal of Engineering Thermophysics,2004,25(3):621-624.

[9]马华伟,何利民,罗小明,等.下倾管-立管系统中严重段塞流现象的周期特性[J].工程热物理学报,2008,29(5):787-791.

MA Huawei,HE Limin,LUO Xiaoming,et al.The period characters ofsevere slugging in declination-riserpipe system[J].Journal of Engineering Thermophysics,2008,29(5):787-791.

[10]马华伟.组合立管系统中严重段塞流特性及其消除方法研究[D].东营:中国石油大学(华东),2008:27-41.

MA Huawei.Investigation on severe slugging phenomenon and elimination methods in multiphase riser pipe system[D].China University of Petroleum(East China),2008:27-41.

[11]王鑫,郭烈锦,张西民,等.集输-上升管路系统严重段塞流实验研究[J].工程热物理学报,2005,26(5):799-801.

WANG Xin,GUO Liejin,ZHANG Ximin,et al.Experimental study of severe slugging in pipeline-riser system[J].Journal of Engineering Thermophysics,2005,26(5):799-801.

[12]王鑫,郭烈锦.集输管路上升管系统严重段塞流实验和理论模拟[J].工程热物理学报,2006,27(4):611-614.

WANG Xin,GUO Liejin.Experimental investigation and simulation of severe slugging in pipeline-riser system[J].Journal of Engineering Thermophysics,2006,27(4):611-614.

[13]王鑫,郭烈锦,何利民.集输管路上升管系统严重段塞流液塞特征[J].工程热物理学报,2008,29(8):1339-1342.

WANG Xin,GUO Liejin,HE Limin.Characteristics of liquid slug in severe slugging at pipeline-riser system[J].Journal of Engineering Thermophysics,2008,29(8):1339-1342.

[14]赵越超,宋永臣,何利民.严重段塞流中压力波动的理论与试验研究分析[J].化学工程,2008,36(9):32-35.

ZHAO Yuechao,SONG Yongchen,HE Limin.Experimental and theoretical investigation on pressure fluctuation in severe slugging[J].Chemical Engineering,2008,36(9):32-35.

[15]赵越超,何利民,陈超奋,等.严重段塞流压力及持液率波动特性试验研究分析[J].中国海上油气,2006,18(5):345-352.

ZHAO Yuechao,HE Limin,CHEN chaofen,et al.Experimental investigation on pressure fluctuation and holdup in severe slugging[J].Chemical Engineering.2006,18(5):345-352.