穿越浅埋偏压长大不稳定斜坡体进洞施工技术

2011-05-30梁伟

梁 伟

(中铁十一局集团一公司,湖北襄樊 441104)

1 隧道进口段工程概况

湘桂铁路梅子坳隧道为客运专线隧道,位于湘桂铁路广西壮族自治区桂林市境内,该段均为新修铁路地段,且为桥隧相连地段,该隧道全长5 392 m,线路小里程侧紧邻全线最长隧道观音岩隧道(全长6 387 m),出口大里程侧连续为长大桥隧相连,设计方从线路总体考虑,设置了该段靠山体右侧浅埋进洞的方案。

该隧道穿越范围内地质条件较差,是全线的重、难点和控制工期工程。其中,隧道进口处为傍山进洞,坡体植被发育,斜坡堆积3~15 m厚的崩坡积粗角砾土,土质松散;坡脚为洛清江支流,长年冲刷,对坡脚处长期侵蚀,斜坡稳定性较差;下伏细砂岩偶夹页岩,全~强风化,岩芯破碎呈块状,岩厚10~15 m,以下为弱风化砂岩。隧道进口DK425+155~DK425+280段要穿越长大不稳定斜坡,属于典型的浅埋、偏压地段,隧道洞顶地表覆盖层薄(3~11.0 m)。

2 施工方案论证

2.1 施工特点和难点

(1)梅子坳隧道进口125 m均为V级围岩,洞顶及洞身范围内多以松散角砾土为主。

(2)梅子坳隧道洞口段为严重浅埋、偏压地段。

(3)梅子坳隧道洞身地处山体坡脚,坡脚多年受河水冲刷,地下水位高,土体含水量饱和。

(4)梅子坳隧道为客运专线隧道,开挖断面跨度大,隧道净宽14.4 m,净高12.5 m,结构矢跨比小,受力条件差。

2.2 施工方案选定

结合以上工程实际特点,施工中必须解决2个主要问题:一是偏压山体和开挖洞身的围岩稳定,二是减少开挖过程中人为对软弱围岩的扰动,尽早闭合开挖断面。经方案比较和安全性论证,施工中先对偏压山体进行刷坡并采取锚网喷防护,并对开挖洞身范围内地表和岩体进行钢花管注浆预加固处理,改变土体和围岩物理化学结构,强化围岩自身强度和整体性;洞身开挖采取长管棚加CRD工法(即交叉中隔壁法)施工,进一步减小施工过程中对围岩的扰动,实现顺利穿越浅埋偏压长大不稳定斜坡体。

对于隧道洞口段125 m的浅埋偏压斜坡体的处理方案,施工中按2阶段组织施工。

第1阶段,DK425+155~DK425+195段40 m长度范围内,由于洞身开挖范围全部处于强风化覆盖层,且最浅埋深不足3 m,采用明挖法施工,施作明洞,施工前先施工靠山体侧抗滑桩和桩间重力式挡墙,右侧坡积体先进行了地表钢花管注浆永久加固,稳定了坡脚,明洞施作后,右侧施作反压挡墙,洞顶回填反压平衡了山体造成的偏压。

第2阶段,DK425+195~DK425+280段85 m范围,由埋深不足3 m逐步过渡到深埋地段,洞身左侧半部分、仰拱及填充均位于中风化地层,避开了地层分界线,位于牢固地层中。考虑到洞顶浅埋角砾土覆盖层自稳性差及山体存在偏压,施工过程中对洞顶洞身中心两侧各15 m范围内的地表进行了钢花管注浆加固,加固深度要求进入W2地层不小于1 m。

通过以上施工,可以确保施工和运营安全。

3 进洞前洞外加固措施

洞外地表预加固分2步,一是在洞身左侧高边坡和洞口边仰坡采用砂浆锚杆锚网喷加固,坡度1∶0.75;在明洞段地表和洞身浅埋段设置地表注浆加固,注浆管采用φ75 mm无缝钢花管,间距1 m×1 m,梅花形布置,打孔深度视围岩情况而定,要求深入到W2地层以下1 m,洞顶范围内注入开挖线以上0.5 m,注浆采用1∶1单液水泥浆,注浆完成后在钢花管上端用φ12 mm钢筋连接,浇筑20 cm厚混凝土。

3.1 DK425+130~DK425+220段边坡加固

梅子坳隧道于2009年6月20日开工。首先对左侧高边坡强风化粗角砾土层进行清方,并施作防护措施。清方顺序为由上往下按1∶0.75稳定坡度逐层清方,3 m一层,同时对边坡进行锚网喷防护。施工时,先清方至隧道顶回填线一级台阶处,并施作永久锚网喷防护,喷C20混凝土厚15 cm,φ22 mm砂浆锚杆长6 m,间距1 m,梅花形布置,钢筋网格φ8 mm@20 cm×20 cm;洞口至分界里程段挡墙背后边坡及明洞段回填面以下开挖边坡施作临时锚网喷防护措施,喷C20混凝土厚10 cm,φ22 mm砂浆锚杆长4 m,间距1 m,梅花形布置,钢筋网格φ8 mm@20 cm×20 cm。隧道进口边坡加固措施见图1。

图1 隧道进口边坡顶部加固措施(单位:cm)

3.2 DK425+150~DK425+195段明洞地表注浆加固

进口段隧底位于不良山体中,DK425+150~DK425+195段以洞外边墙底为平台施作φ75 mm钢花管注浆加固措施,加固范围为明洞外8 m范围,钢花管加固深度至W2地层以下1 m,钢花管间距1 m×1 m,梅花形布置,具体布置详见图2。

3.3 DK425+195~DK425+280段浅埋偏压段洞身地表预加固

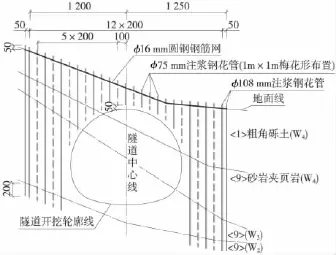

图2 隧道进口边坡底部加固措施(单位:cm)

DK425+195~DK425+280段由于浅埋偏压,为了确保土体自稳形成自然拱,采取地表加固措施,φ108 mm及φ75 mm钢花管注浆加固,加固宽度为隧道中线两侧各12.5 m,深度为隧道洞身开挖范围内加固至隧顶以上0.5 m、两侧至W2地层以下2 m。钢花管间距1 m×1 m,梅花形布置。具体布置详见图3。

图3 DK425+195~DK425+280段地表注浆钢花管布置示意(单位:cm)

4 进洞及浅埋段掘进支护施工

梅子坳隧道进口段DK425+195~DK425+280段Ⅴ级围岩全风化浅埋、偏压地段,采用CRD法施工,洞口设置φ108 mm大管棚进洞。

4.1 洞口大管棚施工

隧道洞口段DK425+195~DK425+235段设计拱部采用φ108 mm×6 mm热轧无缝钢管超前大管棚注浆预支护,初期支护采用型钢钢架加强,管身钻设注浆孔,孔径10~16 mm,呈梅花形布置(最后一节管管尾2 m不钻孔)。导向墙采用C20混凝土,纵向长度为1 m,厚度为0.8 m,为确保洞内开挖后导向墙不发生落拱,导向墙基底采取打设φ75 mm钢花管并注浆加固,同时导向墙基础嵌入管棚作业平台1 m。

为保证大管棚施工精度,导向墙内按围岩类型设I20b型钢钢架,钢架外设导向钢管。管棚采用管棚钻机施工,利用套管跟进的方法钻进,分节安装,套筒丝扣联接,长管安装一次完成;注浆采用高压注浆泵注浆,浆液为水泥净浆,注浆压力控制在1.0~2.0 MPa。洞口大管棚布置示意见图4。

4.2 洞身CRD法掘进支护施工

针对洞口段浅埋偏压地形,为进一步减小开挖对围岩的扰动,施工采用CRD法。该工法在隧道中部设置隔墙,断面分6部开挖,每步纵向长度3~5 m,开挖后初期支护通过中隔墙和临时仰拱封闭成环,初期支护全部完成封闭后,施作二次衬砌的仰拱和填充,最后分段拆除中隔墙和临时拱腰仰拱,一次灌注二次衬砌混凝土,其施工工序见图5。

现场拆除中隔墙,主要采用位移量测监控来判断拆除各构件的顺序及安全度。

(1)选择拆除长度 L=0.5 m,D=7.2 m,D 为洞身宽度。现场模注长度为10 m。先拆除③、④部横撑(临时仰拱)。拆除时,要考虑异常因素,切口要求窄小,便于迅速焊接。

(2)在③、④部横撑拆除后,量测收敛值和下沉值。在无大变化情况下,进一步拆除①、②部横撑。

(3)拆除中隔墙。先拆除拱顶以下1 m范围内的混凝土,当拆除长度在6 m时,其收敛值无变化,再切断顶部工字钢,再进行量测,观察收敛值情况,确保累积值都在设计允许值内。

图4 洞口大管棚超前支护示意(单位:cm)

图5 CRD法施工工序示意(单位:cm)

5 监控量测

施工过程中加强沉降观测,定人、定时、定点进行观测,雨天时加密观测频率。

5.1 埋设点的布置位置、量测断面间距及量测频率

(1)根据《铁路隧道监控量测技术规程》要求,洞内每台阶设置1条水平测线(由线左及线右各埋设1量测点组成),隧道中心设置1拱顶下沉量测点,即洞内每一量测断面共设置5个量测点,随着开挖进程逐步埋设。

(2)以DK425+200断面为起始断面开始埋设监控量测点,此段监控量测断面间距为5 m。洞内监控量测数据应在开挖后12 h内取得起始读数,最迟不得超过24 h,且在下一循环开挖前必须完成。之后量测频率根据量测断面点距掌子面的距离和位移速度确定,如两者的量测频率有冲突时以频率高者为准。

(3)DK425+195~DK425+280隧道浅埋地段须进行地表沉降观测,观测点在隧道暗洞开挖前布设。布设点采用水泥护桩,并且与洞内观测点布置在同一断面里程,布设断面里程间距为5 m,地表下沉量测频率与洞内量测频率一致。

(4)DK425+130~DK425+220段洞口高边坡地段按纵向5 m间距在边坡顶部埋设20个边坡观测点,观测频率为2次/d;如出现边坡下沉及位移较明显的情况时,则每4 h 1次。

5.2 洞内测点埋设及量测方法

(1)使用数显收敛计进行洞内净空收敛量测。埋设点设置方法:开挖后在设计的量测点位置分别向围岩打入2 m长的φ22 mm螺纹钢,预留伸出初支面5~8 cm,以备焊上量测挂钩(测量精度为0.1 mm)。

(2)采用全站仪进行拱顶下沉量测。拱顶监控量测点亦采用预埋钢筋头的方式,且必须在钢筋头上标出油漆观测点(测量精度为1 mm)。

(3)采用全站仪进行地表下沉量测。布设点采用水泥护桩,桩头刻钻十字花(测量精度为1 mm)。

(4)测试中按各项量测操作规程安装好仪器仪表,每测点测读3次,取算术平均值作为观测值。每次测试都要认真做好原始数据记录,并记录开挖里程、支护施工情况以及环境温度等,保持原始记录的准确性。地表检测每天1次,洞内检测频率见表1。各项量测作业均应持续到变形基本稳定后2~3周后结束。

表1 根据位移速度确定的监控量测频率

5.3 监控量测结果分析

(1)在梅子坳隧道进口的施工过程中,边坡发生了位移和沉降,从隧道开工至成功穿越浅埋段进洞后边坡趋于稳定,期间最大位移量为58.0 mm,最大沉降量为32.0 mm,从现场实测数据分析,边坡在刷坡和明洞段坡脚开挖后坡面发生了少量的位移和下沉;尤其在明洞作业平台开挖过程中,坡面位移变化显著,下沉变化较小,其主要原因是坡脚受到扰动,但在地表进行钢花管注浆加固施工后期,坡面位移和沉降逐渐趋于稳定。

(2)隧道进口段洞内拱顶下沉及收敛最大值发生在监控量测断面DK425+220,其拱顶下沉最大值为63 mm,断面收敛最大值为34 mm;该处地表下沉亦较明显,隧道内左侧偏压也较大,在隧道进洞开挖前如果不对洞身进行长管棚和地表钢花管注浆预加固等措施,势必会影响隧道进洞开挖后隧道洞身围岩的稳定和施工安全。

6 结论

(1)梅子坳隧道进口段隧顶覆盖层薄,地形浅埋偏压,施工难度大;隧顶左侧高边坡稳定对施工影响大,存在较大安全隐患,采取有效的加固方案、并根据动态的监控量测数据指导施工是取得成功的关键。

(2)在隧道进洞开挖前,应根据隧道洞口地形和地势,并结合水文地质情况选择合理的施工处治方案,创造良好的洞外施工环境是确保下一步隧道施工安全和质量的前提条件。

(3)浅埋偏压隧道无论是在施工还是在今后的运营过程中,均存在较大安全隐患,建议在铁路选线设计时尽量避免将隧道设在不稳定地层中。

[1]关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[2]姚志飞.季节性寒区大断面浅埋土质隧道施工期位移特性研究[D].西安:西安建筑科技大学,2009.

[3]朱永全,宋玉香.隧道工程[M].北京:中国铁道出版社,2006.

[4]周亦涛,薛晓辉,等.双线隧道现场监控量测的数据分析[J].国防交通工程与技术,2007(3):26-28.

[5]肖林萍,赵玉光,李永树.单拱大跨度隧道信息化施工监控量测技术研究[J].中国公路学报,2005,18(4):62-67.

[6]张顶立,黄 俊.地铁隧道施工拱顶下沉值的分析与预测[J].岩石力学与工程学报,2005,24(10):1073-1077.

[7]严 涛,魏 星,吴 坤.隧道洞口浅埋偏压段位移及力学行为分析[J].铁道标准设计,2011(4):83-85.

[8]杨 帆.隧道浅埋偏压段地表回填注浆及开挖支护施工技术[J].铁道标准设计,2007(5):74-76.

[9]陈金山,王智学,戴前锋.灵岩寺隧道软弱围岩浅埋偏压段地表注浆加固技术[J].铁道标准设计,2003(1):11-12.

[10]吴国江.大断面软岩浅埋偏压隧道施工技术[J].铁道标准设计,2010(12):109-112.

[11]卜东平,王胜利.209 m2扩大断面石质围岩CRD工法施工技术[J].铁道标准设计,2008(11):73-76.

[12]许淑珍,董 鹏.纵环向注浆联合支护技术在滑坡体黄土隧道中的应用[J].铁道标准设计,2011(2):103-106.