基于正面碰撞防护的SUV车辆乘员约束系统优化

2011-05-30曹立波喻伟雄白中浩蒋彬辉

曹立波 喻伟雄 白中浩 蒋彬辉 吴 俊

湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点试验室,长沙,410082

0 引言

车辆发生碰撞事故时,车内乘员可能遭受多个方向的二次碰撞,如驾驶员头部和胸部与方向盘的碰撞,乘员头部与挡风玻璃的碰撞等。二次碰撞是致使乘员受伤甚至死亡的重要原因之一,汽车乘员约束系统就是为了避免二次碰撞或者降低二次碰撞对乘员造成的损伤而开发的[1]。大量实践表明,通过合理匹配约束系统,可以在车辆发生碰撞时有效减轻乘员与车内部件的碰撞,降低伤害[2]。因此,为车辆匹配性能优越的乘员约束系统,提高车辆的安全等级,是我国汽车行业研究的重要课题,也是汽车制造企业的实际所需。

某量产SUV车的正面碰撞结果表明,除车辆前部变形严重外,碰撞过程中驾驶员侧假人损伤值较大,某些指标甚至超过损伤评价标准,说明乘员约束系统对车内乘员的保护效果不佳。本文结合该车型碰撞安全性能改进项目,采用试验和MADY MO[3]仿真分析相结合的手段,对其约束系统的参数进行了优化设计。

1 乘员约束系统及其工作原理

乘员约束系统主要由安全带、安全气囊、仪表板、座椅和膝垫等组成。对乘员约束系统的研究主要集中在安全带和安全气囊的机械特性上,以获得最优的约束系统性能[3]。安全带一般由织带、卷收器、带扣和长度调整机构组成[4],安全带的作用是使乘员在汽车碰撞时不飞离座椅以避免乘员与汽车内饰件发生剧烈碰撞。安全气囊由气体发生器、传感器、控制系统、气囊及其附件组成,当传感器探测到相关的碰撞信号,并经分析确认气囊应被打开时,控制器触发气体发生器,短时间内气体发生器产生大量气体对气囊充气,使气囊在人体与汽车内饰件间形成一个气垫,达到保护人体的目的。汽车座椅是汽车中将乘员与车身联系在一起的重要部件,它不仅要减轻驾驶员及乘员在长期乘坐时的疲劳以满足主动安全性要求,还要与安全带和安全气囊一起对乘员实现定位的同时缓解碰撞的强度,使乘员的损伤程度尽量减轻。

2 SUV车辆乘员约束系统正面碰撞模型建立及验证

2.1 仿真模型的建立

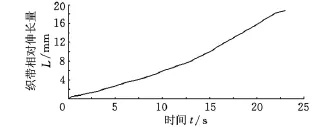

根据乘员约束系统工作原理,建立的约束系统模型主要包括安全带、安全气囊和乘员舱。其中安全带包括预紧器和限力器,建模所需的几何尺寸、织带的刚度、卷收器的卷轴特性、预紧特性和限力特性参数由供应商提供。安全气囊模型采用有限元建模,建模所需气囊的尺寸参数及物理参数、气囊起爆时间和气囊的p-t(压力-时间)曲线从生产厂家处获得。乘员舱模型主要包括的部件有地板、护膝板、仪表板、风挡玻璃、转向系统、踏脚板、坐垫和靠背等,各部件的空间位置按车辆实际尺寸布置。同时,为了保证座椅及安全带的物理特性被准确模拟,本文分别进行了座椅接触刚度试验、安全带延伸率试验,获得了建模所需参数。按GB/T 13060-91,测量得到座椅靠背和坐垫静刚度载荷-挠度曲线如图1所示,以此作为MADY MO仿真输入的座椅坐垫和靠背的力和位移的关系曲线。按照GB14166-2003,采用匀速拉伸试验获得的安全带拉伸伸长量的时间历程曲线如图2所示,安全带拉伸后增加的长度与原长度之比即为安全带的延伸率。

图1 座椅靠背、坐垫载荷挠度曲线

图2 安全带拉伸量的时间历程曲线

假人模型采用MADY MO仿真软件提供的经过验证的HybridⅢ50th男性假人模型,与汽车正碰法规试验中要求采用HybridⅢ50t h男性假人保持一致。结合乘员舱、安全带、安全气囊及假人模型,正确定义假人与约束系统各部件的接触,并进行预模拟后,得到整车乘员约束系统模型,如图3所示。

图3 正面碰撞约束系统模型

2.2 仿真模型的验证

汽车乘员约束系统模型建立后,必须对关键部件——安全气囊的特性和整个系统的人体动力学响应进行验证,以评估模型与真实情况的吻合度。

根据生产厂家提供的安全气囊p-t曲线获得质量流曲线,需要进行仿真试验验证质量流曲线的正确性。建立60L压力筒模型,将质量流曲线输入压力筒,然后输出压力筒内的压力-时间曲线与厂家提供的p-t曲线进行对比,对比曲线如图4所示。由图4可见,仿真曲线和试验曲线吻合较好,后期有些偏差的原因是试验中压力筒会漏气而导致筒内压力降低,而仿真分析中不存在漏气,故其后期压力恒定。

图4 质量流对比曲线

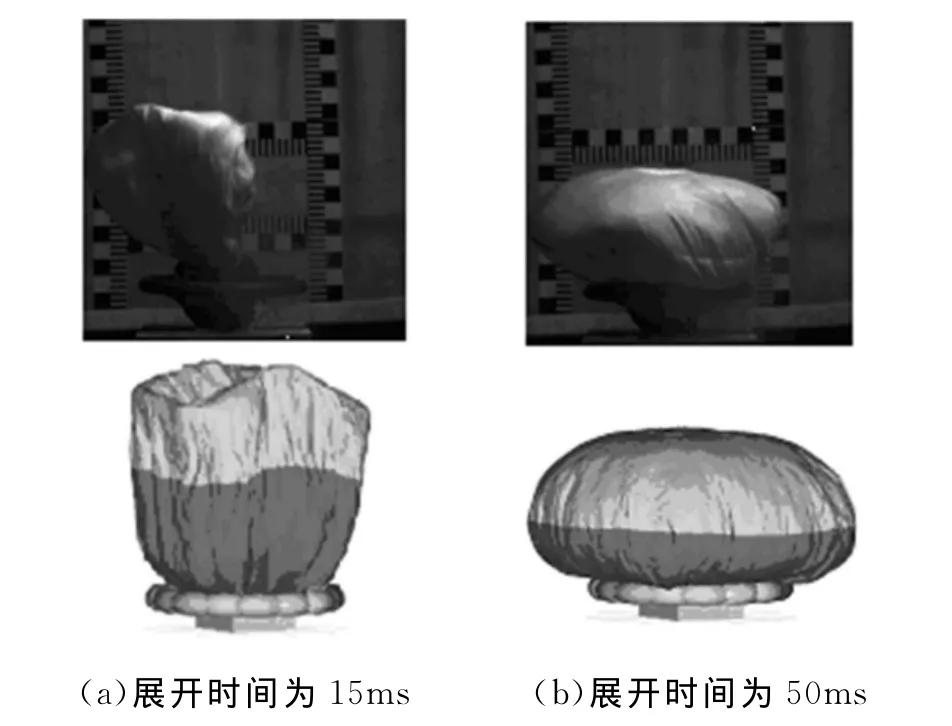

为了验证气囊仿真模型的有效性,分别进行了气囊静态展开试验和仿真分析对比(图5)、静态头锤跌落仿真与试验对比(图6)。通过前者使气囊仿真模型与试验中气囊的展开时间历程保持一致,通过后者使气囊仿真模型与试验中气囊的压力特性保持一致。

图5 静态展开仿真与试验对比

在车辆正面碰撞事故中,乘员身体各部位伤害频率最高的为头部,其次为胸部,头部的伤害频率为97%,胸部的伤害频率为93%。因此,仿真模型计算所得的假人头部和胸部的动力学响应特性必须与试验所得的动力学响应特性进行对比,以验证整个模型的可靠性。仿真计算结果和实车碰撞试验的假人头部加速度、胸部压缩量对比如图7和图8所示。

图6 静态头锤跌落仿真与试验对比

图7 头部加速度仿真曲线与试验曲线

图8 胸部压缩量仿真曲线与试验曲线

仿真计算和实车碰撞的假人头部加速度、胸部压缩量的对比分别如表1、表2所示,结果表明计算误差都在15%以内,仿真模型具有较好的逼真度,可以作为约束系统优化研究的基础。

表1 头部加速度对比

表2 胸部压缩量对比

3 乘员约束系统优化

利用以上验证后的乘员约束系统模型,对乘员约束系统进行优化。设计变量的选取基于便于实车改进调节的原则,选取乘员约束系统的四个调节参数:座椅X向和Z向、D环Z向和锚点Z向的调节范围。其中,座椅X向的调节范围是座椅行程中间位置向前和向后各60 mm,座椅Z向的可调范围为0~20 mm,D环调节范围是其所在中间位置向上、向下调节50 mm,锚点的调节范围是以其设计位置向下10 mm,向上30 mm。

优化目标:加权伤害准则(weighted inj ury criterion,WIC)综合了头部、胸部以及大腿骨各损伤评价准则,以全面评价事故中乘员的损伤程度以及乘员约束系统的保护性能。WIC值越低,约束系统的保护性能越好。WIC值的定义如下:

式中,HIC36为头部伤害准则的数值;C3ms为胸部3 ms准则的数值,g;CCOMP为胸部压缩量,m;Ffemurleft为左大腿骨最大轴向力,k N;Ffemurright为右大腿骨最大轴向力,k N。

按照正交试验设计表L25(56)安排乘员约束系统仿真试验,计算结果及对应的设计参数值如表3所示。

表3 乘员约束系统优化仿真试验

从表3所示的优化结果可知,第22组的WIC值最小,此值对应的设计参数值为:座椅前移30 mm,座椅上升20 mm,D环上移25 mm,锚点上移10 mm。

按上述方案进行台车试验验证,如图9所示。结果显示各项评估指标表现良好,其中假人头部加速度曲线如图10所示,根据头部合成加速度计算得到HIC值为267.56,较改进优化前的415下降了35.6%,头部3 ms合成加速度也从改进前的C-NACP测试项的得分为零到改进优化后的达标,验证了改进优化方案的良好效果。

图9 台车碰撞试验

图10 改进前后假人头部加速度合成曲线对比

4 结语

本文针对某SUV车辆乘员约束系统的改进需要,基于方便实车改进的原则,选取座椅前后及上下位置、D环上下位置和锚点上下位置等参数作为设计变量,采用正交化试验设计方法对上述参数进行了优化。结果表明,座椅的设计位置适当前移并适当提高,D环适当上移调整,锚点适当下移能在较大程度上降低乘员伤害指标,达到改进乘员约束系统的目的。同时,利用计算机仿真技术与试验相结合的方法来改进车辆的乘员约束系统,能够减少实车碰撞试验次数,有利于降低汽车的研发成本,缩短改进周期。

[1] 钟志华,张维刚,曹立波,等.汽车碰撞安全技术[M].北京:机械工业出版社,2005.

[2] 张学荣,刘学军,陈晓东,等.正面碰撞安全带约束系统开发与试验验证[J].汽车工程,2007,29(12):1055-1058.

[3] 孙奕.汽车乘员约束系统碰撞安全性的数值模拟与匹配设计[D].上海:上海交通大学,2004.

[4] 钟志华.汽车安全气囊技术及其应用[J].中国机械工程,2000,11(1/2):234-238.