基于网格GIS的数字区域水资源监控管理系统研究*

2011-05-25王立挺

陈 娟 王立挺

基于网格GIS的数字区域水资源监控管理系统研究*

陈 娟 王立挺

福建省科技管理干部学校

该文针对当前我国水资源管理存在的问题,提出基于网格GIS的数字区域水资源监控管理系统的构建思路及建设方案。

水资源 网格GIS 数字流域平台

1 水资源监控管理的必要性

全球降水量为57.7万km3,其中只有39%降在陆面上成为河川径流,全球年径流量(也称为年水资源总量)约为4.7万km3,年人均水资源量约为7800m3。世界各大洲的自然条件不同,降水和径流的差异也较大。全世界约有190多个国家,各国所处地理环境不同,历史发展的条件各异,水资源情况差别更大,许多国家缺水严重。在今后30年内,许多地区缺水形势将更加严重。

我国多年平均水资源量为28412亿m3,河川径流量(地表水资源量)在世界仅次于巴西、俄罗斯、加拿大,居第四位。但中国人口众多,人均水资源占有量不足2100m3,约为世界平均值的1/4。同时由于地区分布不均,年际、年内变化大,更加剧了水资源紧张状况。总体上,全国水资源开发利用程度不高,南北方差异很大。北方地区水资源开发利用程度(平均为46%)远高于南方地区(平均为12%),海河区高达101%,其中海河南系达123%,黄河和淮河区分别为76%和53%;辽河和西北诸河区水资源开发利用率分别为40%和42%,其中辽河流域为66% 。

新中国成立以来,全国水资源开发利用率已达到21%。特别是近20年来,由于供水能力增长缓慢,1978年~1998年全国供水能力年增长率约为1%左右,而同期国民经济以8%~12%的高速度增长,同期人口又增加了约2.5亿,更加剧了缺水矛盾。值得注意的是,由于人类活动的影响,降雨与径流关系,产流与汇流条件都在发生变化,有些江河的天然来水量已呈现衰减的趋势。黄河下游频频发生断流、海河成为季节性河流,以及内陆河部分河流干枯,2000年发生的旱灾,经济损失严重,充分暴露了我国城市供水系统和农村抗旱能力的脆弱性,是水资源供需矛盾的集中表现。目前,全国每年缺水量近400亿m3,其中,农业每年缺水300多亿m3,平均每年因旱受灾的耕地达4亿多亩,年均减产粮食200多亿公斤;城市、工业年缺水60亿m3,直接影响工业产值2300多亿元;农村还有2400多万人饮水困难;在全国668座城市中,有400多座缺水,其中100多座严重缺水。进入21世纪,随着我国人口的增长、生活质量水平提高、城市化进程加快,人均水资源占有量将进一步减少,而用水量却进一步增加,水资源供需矛盾更加突出,缺水已成为影响我国粮食安全、经济发展、社会安定和生态环境改善的首要制约因素。

据预测,2050年我国国民经济需水峰值为8000亿m3,最小可能是7000亿m3。届时缺水更为严重,用水更加紧张。但过去我国在开发利用水资源的时候,不重视水资源的管理工作,当前水资源管理非常落后。一方面我国水资源紧张,据水利部预测,2030年,中国人口将达到16亿,届时人均水资源量仅有1750 m3。在充分考虑节水情况下,预计用水总量为7000亿m3至8000亿m3,要求供水能力比现在增长1300亿m3至2300亿m3,全国实际可利用水资源量接近合理利用水量上限,水资源开发难度极大。新中国成立以来,我国初步建成了较为完善的防洪减灾体系、农田灌溉体系和城乡供水体系,提高了农业抗御水旱灾害的能力,有效改善了农业生产条件,促进和保障了城乡社会经济的发展和人民生活水平的提高。但是,水资源问题一直没有得到根本解决,成为影响我国经济社会可持续发展的一个重大问题。另一方面我国却存在普遍的严重浪费水、污染水,用水效率和效益低下等问题。据监测,目前全国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染,且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,对我国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。

科学合理地管理与利用有限的水资源是有效解决我国水资源问题的重要途径。加强水资源的科学管理,通过水资源的合理开发、高效利用、综合治理、优化配置、全面节约、有效保护,不断提高水资源利用效率和效益等措施,建设节水型社会,实现水资源的可持续利用,为经济社会的可持续发展提供支撑,是一项具有重大意义的工程。

2 网格GIS和数字流域平台

2.1 网格GIS

网格GIS即利用现有的网格技术、空间信息基础设施、空间信息网络协议规范,形成一个虚拟的空间信息管理与处理环境,将空间地理分布的、异构的各种设备与系统进行集成,实现数据资源、计算资源的高度共享及系统集散的负载平衡,为用户提供一体化的空间信息应用服务的智能化信息平台。

网格GIS的特点:异构性、动态性的环境;跨多管理域(测绘、国土资源、交通、气象、商务)及多区域的动态的资源共享。与传统分布式GIS的主要区别是:松散耦合,异构、动态环境,跨区域跨多个管理域。

网格GIS是网格计算在GIS领域的应用,我们可以从下列三点理解它的概念:

⑴网格是思想。网格计算的目标是共享资源和数据,并让所有结点共同工作,这与GIS工程的需要相一致。网格一个主要特征是在某些特殊规则下共享各种类型的资源,包括数据,应用,计算能力,这些规则可以保证网格系统中的各种资源在一起很好地工作。

⑵网格是技术。网格计算需要相当的技术来保证共享各种资源,并使它们彼此之间很好地协作;需要相当的标准来保证安全和整个系统各部分之间的通讯。网格GIS还需要更有效地共享各种类型资源的技术。

⑶网格是基础设施。网格系统由各种类型的计算机、数据、设备和服务构成。随着网格的发展成熟,建立全国范围甚至世界范围的若干资源结点变得十分重要;应当在英特网上组合大量的资源,并为用户提供优质的服务。当网格环境建立以后,用户可以像现在使用电力一样使用来自英特网的资源,而并不需要知道电力的来源。由于网格计算提供了软件和数据,我们投资和维护的费用将急剧减少。

目前,网格计算仅仅处在初级阶段,许多著名网格工程,例如美国国家航空和宇宙航行局(NASA)的IPG Grid,美国的能源ASCI Grid,欧共体的Euro Grid和Data Grid已经进行了实验。自1990年以来,中国在网格计算方面做了很多研究。中国政府和科技部门已对网格研究进行了大量投资,主要目标是网格关键技术的突破,网格标准的建立和网格在其它领域的应用。同时,我们加强了网格计算的解释研究及网格计算的产业化。网格计算在其它研究领域的应用已进入实验阶段。

2.2 数字流域平台

上个世纪末,“数字地球”开始引起人们的关注。“数字地球”是一种关于地球的可以嵌入海量地理数据的、多分辨率和三维的描述。“数字地球”可以将不同空间、时间、物质和能量的多种分辨的有关资源、环境、社会、经济和人口等海量信息,按地理坐标,从局部到整体,从区域到全球进行整合、融合及多维显示,并能为复杂的生产实践、知识创新、技术开发与理论研究提供试验条件和试验基地(包括仿真和虚拟试验)。

对“数字地球”最通俗的认识就是通过数字化手段将各种数据按照空间位置、时间和其他属性在计算机网络上模拟显示出来,而未来成熟的“数字地球”将是一个囊括从数字化数据构模、系统仿真、决策支持一直到虚拟现实的广阔领域。“数字地球”的概念被提出后,在世界范围内引起了重大反响,我国领导人和专家学者给予了极大关注。1998年,江泽民总书记在接见两院院士代表时就提到了“数字地球”问题。在短短的几年时间,科技界已经举办了多次“数字地球”专题研讨会,先后有数百位专家学者就我国“数字地球”科技发展策略发表了见解,“数字地球”成了当今社会的一大热门话题。

“数字流域”是由“数字地球”衍生出来的对不同区域层次的信息描述,它的开发和研究是实施“数字地球”的一个很好的试验场所和切入点。近年来,国内先后提出了“数字海河”、“数字黄河”、“数字长江”等一系列数字河流的建设规划。“数字流域”的建设为我国研究和解决水资源管理问题提供了有力的高科技手段。“数字流域”实质就是对流域过去和将来信息的多维描述,其研究内容是综合处理流域的空间、地理、气象、水文和经济社会信息,并应用各种水量水质模型以及数据库技术、GIS技术、虚拟仿真等显示技术描述流域的各种行为,最终为流域水资源动态管理提供决策支持。

在数字流域应用系统建设方面,西方发达国家起步较早,已在实际管理中发挥了重要的作用。欧美国家、澳大利亚和日本的流域管理数字化程度都较高。美国在密西西比流域建立了完善的水情自动测报系统、防洪自动预警系统及实时监测系统。通过气象预报模型、降水-径流模型、河道水流演算模型,不仅提供短期洪水预报,而且进行季节水情概率预报,为防洪减灾和水资源管理提供决策支持。CRISTAL系统是欧洲洪水预报较为成功的典范,在Loire等河流得到了广泛应用;NASIM降水-径流模型在欧洲枯水期水资源管理方面的应用也较为广泛。澳大利亚的Marrury-darling河流域的基于闸门流量测量的数字化管理包括水质监控、水量分配、水权交易、水资源的实时调配等任务,该流域还开发了功能齐全的灌区配水系统软件。日本在1999年年底已正式启动三代河流信息系统,加拿大在Fraster河流域建立了类似于美国的河流监测体系。

数字流域技术具有搜集、存取、集成、处理、分析和显示定位流域空间数据等功能和强大的数据库及空间分析功能,因而被越来越广泛地应用于水资源评价与管理、水环境影响评价与污染防治、土地利用规划与场地选址、自然灾害的评价与风险管理等领域。另一方面,我国水资源形势十分严峻,亟需用先进的科学技术解决。

3 基于网格GIS的数字区域水资源监控管理系统研究

3.1 研究思路及技术路线

3.1.1研究思路

目前我国水资源已经形成严重不安全、不安全和基本安全3种类型的区域,这就从客观上要求依据水资源安全程度建立相应的安全评价与预警机制,实行分区分类动态风险评估,对不同的区域实施不同的水资源管理政策,即实行水资源动态管理,建立以水资源安全评价与风险预警为基础、以总量控制和取水许可为基本手段的分区分类动态管理新模式,逐步由粗放管理向精细管理转变。

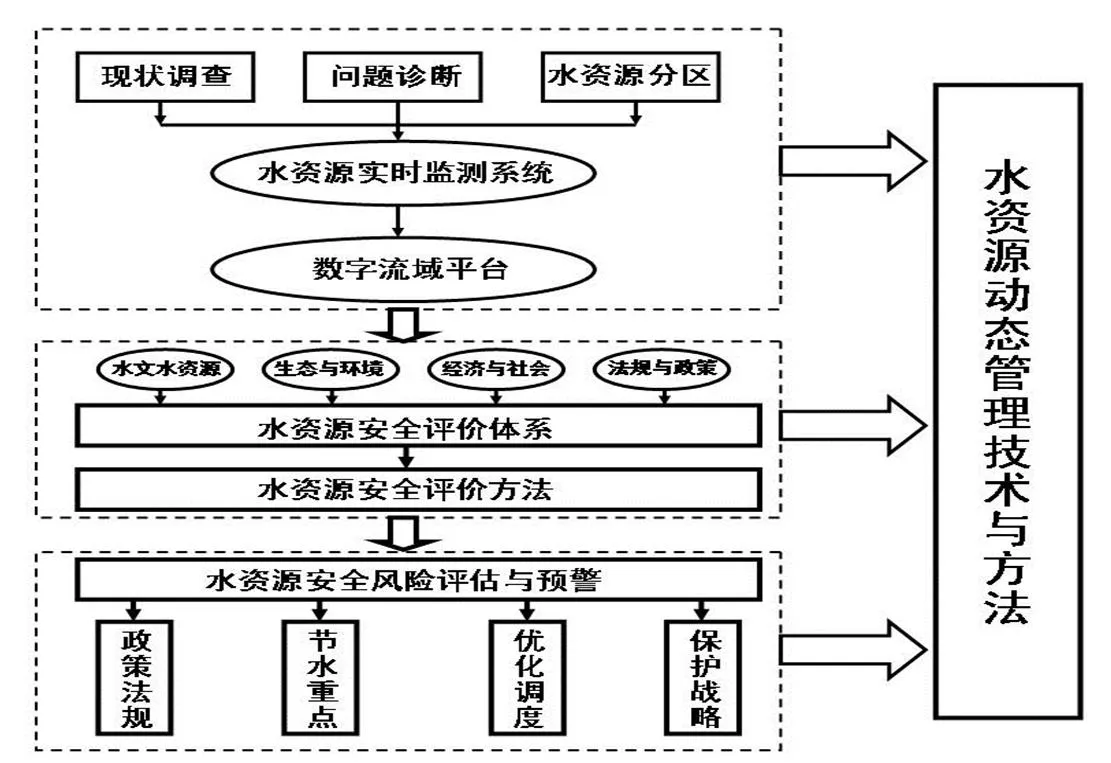

3.1.2技术路线

通过对区域经济、社会、资源、环境现状调查,特别是对水利发展状况、水资源开发利用状况、水环境状况的分析研究,诊断目前存在的主要问题及其对经济社会发展和生态环境保护的影响。以乡镇为基础进一步细分水资源分区,建立相应的基本资料数据库。

建设完善水资源实时监测系统,并运用遥感(RS)、网络GIS、全球定位系统(GPS)、虚拟仿真及信息集成技术,以SPOT5遥感数据、1:50000 DEM及GIS基础空间数据为基础,建设数字流域平台。

以水资源B级区套乡镇级行政区为单元,按照严重不安全、不安全和基本安全3种安全类型,进行水资源安全评价,并做出相应的水资源安全风险评估与预警,编制应急预案。在此基础上,依据区域未来经济社会发展目标,结合节水型社会建设要求,设计水权制度与入河排污许可制度,拟定水量水质双总量控制方案,建立水资源优化调度系统,拟订生态与环境保护战略,提出未来水利建设总体布局方案和水资源动态管理模式。

技术路线如图1所示。

图1 技术路线图

3.2 系统开发建设

3.2.1数字流域平台建设

借助全数字摄影测量、遥测、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等现代化手段及传统手段采集基础数据,通过微波、超短波、光缆、卫星等快捷传输方式,对各流域及其相关地区的自然、经济、社会等要素构建一体化的数字集成平台和虚拟环境。在这一平台和环境中,利用GIS的空间分析功能与一系列与水资源相关数学模型,对江河开发、治理和管理的各种方案进行模拟和分析,并在虚拟现实等可视化环境条件下,提供有力的决策支持,增强决策的科学性和预见性,实现水事活动描述的全息化、过程的可视化和决策的科学化。

3.2.2水资源实时监测与调度系统建设

系统功能包括4个主要层次,即水资源数据库及管理平台、应用支撑平台、应用系统、计算机网络。

水资源数据库及管理平台:包括在线监测数据库、业务数据库、基础信息数据库、空间数据库、多媒体数据库、数据库布置及现有数据集成整合;

应用支撑平台:包括系统资源服务层(统一数据访问接口、数据转换)、公共数据服务层、应用服务层(GIS服务、报表工具、图表工具、流量控制)、平台接口;

应用系统:包括水资源实时信息服务系统、水资源业务管理系统(取水许可管理、地下水管理、节水管理、水资源费征收管理、入河排污口管理、水源地管理、水功能区管理、水务管理)、水资源动态评价系统、水资源系统运行调度系统、水资源安全风险评估与预警系统、水资源综合统计系统、水资源辅助决策支持系统(包括预警与应急服务、水资源评价、水资源配置)、水资源信息发布平台、水资源动态管理系统。

计算机网络:通过GPRS专线,实现水利专网与移动通信APN网络的连接;通过路由器,实时透明转发各相关业务部门所辖测站实时采集信息;提供完善的内外网隔离方案,确保内部数据安全;为市级用户通过互联网实现虚拟专线连接,可以通过VPN接入访问内部业务系统;实现对调度中心数据库系统、应用支撑平台、业务系统及版本控制系统等软件的硬件及网络支撑。

3.2.3水资源动态管理

3.2.3.1 利用水资源实时监测系统和数字流域平台,建立基于网格GIS技术的空间数据库,集成分区和相关水资源空间信息;建立水资源安全评价和风险评估与预警知识库,并与4类分区建立关联,实现分区信息与知识库之间的交互查询;通过用户友好界面可以浏览各种属性数据和GIS空间数据,为实现水资源总量控制管理的自动化和智能化提供技术支持。

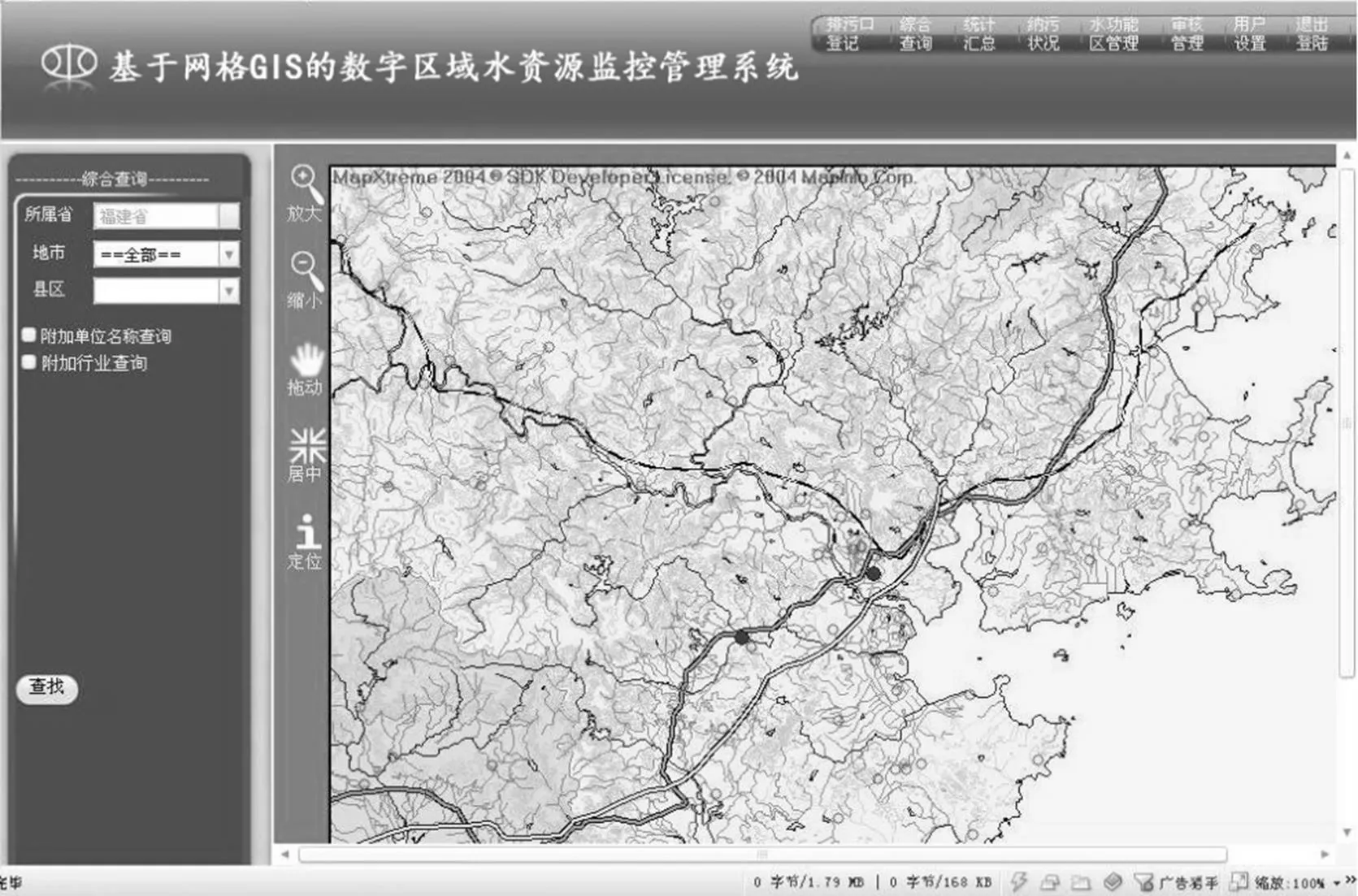

图2 排污口和资源区纳污现状电子地图系统

图3 取水、用水及排水实时监测系统

3.2.3.2 利用数字流域平台,结合上述成果,对区域水利建设总体布局和水资源优化调度方案进行分析比较,形成推荐方案,供政府决策参考。

3.2.3.3 设计水权制度和入河排污许可制度,编制水量水质双总量控制方案,供政府决策参考。

3.2.3.4 针对不同分区,提出不同的经济社会发展对策与水资源管理政策,对严重不安全区实施更为严格的水资源管理政策。

3.2.3.5 提出以不同类型分区水资源总量控制为目标的水利建设总体布局、水资源调配与管理机制、节水型社会建设重点和水资源保护战略,为我国水资源管理提供基于水资源安全评价与风险评估为基础的分区分类动态管理模式和关键技术。

[1] 刘昌明,傅国斌. 今日水世界[M]. 广州: 暨南大学出版社,北京: 清华大学出版社,2000.

[2] 秦大河. 全球水循环与水资源[M]. 北京: 气象出版社,2003.

[3] 顾浩等. 中国水利现代化研究[M].北京: 中国水利水电出版社,2003.

*福建省科技计划项目《基于网格GIS的数字区域水资源监控管理系统研究开发》(项目编号:2010Y0004)研究成果。