论刘金贵的艺术精神和艺术价值

2011-05-16王工

王工/文

画家刘金贵

性格与审美经历决定着绘画风格,思维、情感、逻辑、认识、价值决定了表现内容。

画风中的淡美、素美、秀美、壮美、

凄美、婉约之美或浓艳之美,是画家各自的性格和审美经历决定着的。

一

论画论道,论人于先,人之高低,往往取决于悟性,金贵之悟性高于常人。

刘金贵在中央美术学院中国画学院任工笔人物教研室主任,也是工笔人物硕士研究生的导师。26年前他毕业于中央美院中国画系,那是在我赴欧洲之前。他毕业留校在组建不久的连环画年画系教学,我就是从那时开始了解他的。后来连环画年画系易名民间美术系,再后来他在民间美术系解体之前回到国画系。其间,他得以也得意地汲取了丰腴的“民间”滋养,继续着他的创造和教学。他质朴地“采本拾真,剔除矫情,摒弃繁缛,唯取真淳”,尽情地体现对民间情感的融通和对民间滋养的吸纳。

金贵尊重传统,他在尊重传统的基础上超越传统,以坚实的工笔绘画基本功力坚守着以传统为本借鉴兼容的创作立场,既谙传统绘画深髓,又有对当代艺术的精深理解和研究。他的人物画以民间艺术为个性表现视角,蜕变于工笔人物的传统造型和传统笔墨,构图精妙,造型精整,笔法精严,线色明捷。他用“心”感受生活,用“心”表现对生活的感受,以苍润之美、疏淡之美、娴雅之美,逐渐形成自身独具的唯美典雅的作品风格,意蕴隽永。

金贵推崇并坚守传统绘画的精旨,六法六要,三品九格,迁想妙得,传神阿堵,书法精髓,诗文妙义,于画面组织上计白当黑,以简驭繁,虚实相生,疏密两当。

接春 绢本重彩 50cmx50cm 2006年 刘金贵

细语 绢本重彩 40cmx40cm 1983年 刘金贵

他精辟地阐述“糊涂难,聪明难,从聪明到糊涂更难”的从“入”到“出”的绘画认识观和演进轮回:

初者,物我不明,视虚为实,心为物蔽;

经参悟,明了万象均归心影,诸般尽属虚无,唯心可凭,心外更无一物,却仍物我分割,较劲两端,仍属偏执;

当了悟本体心性,更自行放下,消解对峙,于物我两忘圆融无碍中入得真境,始获身心之大放松、大自在。

在画画初期,从传移摹写入手,追求逼真肖似,注意力都集中在被表现的事物上,并以此为能事,为乐事。

但随着写生日多,技法日熟,便开始不满足一味地描形摹状了,认识到创作应该有自己的感受,所画的物像不过是抒发个人情感的媒介,是可以而且应该加以取舍、提炼的。于是便由重“物”转身重“心”,出现在笔下的也就不再是自然物象的原来样子,而为画家心象。

而后,知法变法,笔由心使,蝉蜕龙变,万象归一,如石涛讲的,于“墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去毛骨,混沌里放出光明……运夫墨,非墨运也;操夫笔,非笔操也;脱夫胎,非胎脱也。自一以分万,自万以治一,化一而成氤氲,夫天下之能事毕矣”。

立春 绢本重彩 50cmx50cm 2006年 刘金贵

金贵在讲堂上指明若不能很好地了解意识和学养决定着绘画的表现形式、技能和技法,也就不会明白艺术创作在青年时比的是天资,中年以后比的则是修养品德和看待生活的态度。这也就是为什么传统文化一直强调“画如其人”,“文如其人”,“知其人,才能解其艺”的道理所在。

金贵正逢年,他的教学和作品都在广受社会的关注和青睐。

谷雨 绢本重彩 50cmx50cm 2006年 刘金贵

夏至 绢本重彩 50cmx50cm 2006年 刘金贵

画乃“心”作,以“心”观之,以“心”悟之,以“心”成之。就像文字是给识“文”者写的一样,画是为懂“画”的人画的。画需以“心”观、品、读,而不是只用眼看。

“心”的使然,带领刘金贵进入“画”境,仍然是“心”的作用,带领刘金贵进入“化”境。“心”因人各异,不可复制,用“心”化,只有精彩和独特,没有雷同。此时他的“心”走得那么远,超越着烦扰,很少人跟得上,遥不可及,能够出世,能够脱俗,带领自己步入自己的理想境界。这种距离招致的嫉妒和带来的孤独,也是可想而知的,也更符合传统的文化心理。

“人”这种生物生来就是孤独的,尤其是思想的孤独,尤其是“中国人”这个种属,有“广开心扉”、“推心置腹”这个词,而没有这种事儿。画家在一起,谈什么都可以,唯独不能谈画。金贵谈,而且谈得生动、激情、中肯、有见地,这是他的艺术人生精神的豁达、可贵和真诚。

二

立夏 绢本重彩 50cmx50cm 2006年 刘金贵

刘金贵笔墨人物造型简约生动,以线见长。他用线功力尽三十载,果断洗练,从不打底,笔态线韵淋漓尽致、神形具备,以独特驾驭力和走线范式,在全国艺术院校的工笔教学中以“刘家样”称著。他非常低调地对待取得的影响和受到的推崇。他的成就反使他沉稳而不浮躁,融入长久的耐性之中。

他在笔墨中形成了独有的形态与韵律的统一、精湛与概括的统一、秩序与清晰的统一、严整与灵动的统一、静谧与洒脱的统一。完成这一系列统一,完成具有装饰外感的与真人等大的工笔重彩创作中人物外在形态与内在神韵的形神统一,具有何等的难度!选题难,布局难,出语言也难,挑战传统、挑战大师难,挑战自我更难。刘金贵深知其难,不难还要你干什么?知“难”破“难”,造“险”破“险”,容易的事没有魅力,因为难,因为难度重重,才魅力无穷,才执著,才乐此不疲。这是在思考和创作状态中生活和生存的刘金贵。

他选择三月三的苗家山寨为题,完成《此曲只应天上有》和《三月三》两个高2.4米、宽1.16米的巨幅工笔人物力作。

秋分 绢本重彩 50cmx50cm 2006年 刘金贵

上 黄土地系列之一 绢本重彩 50cmx50cm 2006年 刘金贵

下 黄土地系列之二 纸本重彩 50cmx50cm 1996年 刘金贵

三月三,花繁柳绿,杏雨幽幽,是对歌的节日,是情人的节日,一曲烟雨天地美,一曲春风山河秀,歌如云,歌似海。

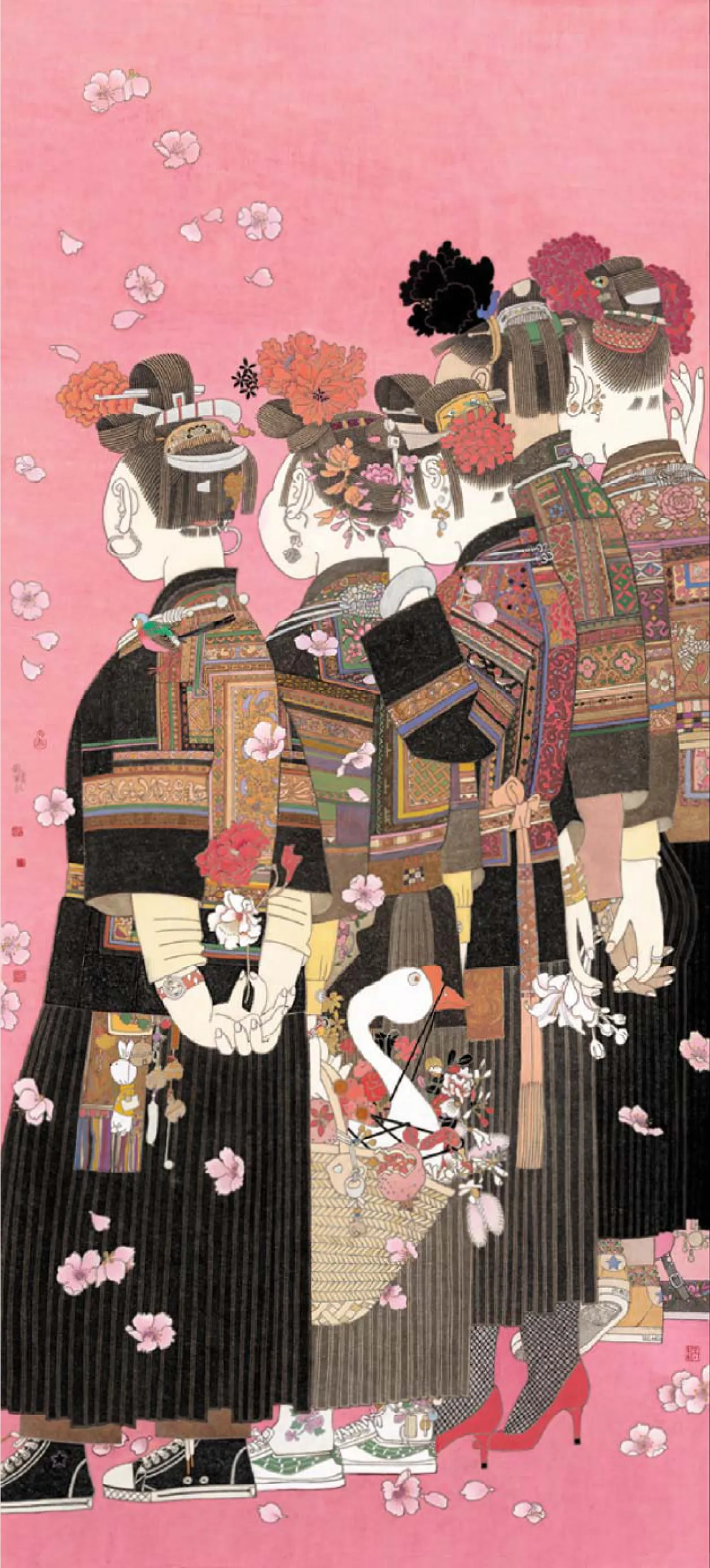

《此曲只应天上有》经意避开了三月三苗寨繁闹恢宏的对歌场景,截取构图了五个形态各异、风姿绰约的女孩子,着苗家盛装,侧背躯体,风鬟雾鬓,插满银饰鲜花,缀满翠玉丹霞,绣片艳丽夺目、精细入微。人物纤纤细手,手中花香,溢出画面,幽幽袅袅。发结、流苏、耳环、项圈、手镯,腰间挂件、衣带、脚链,无不透出画家的倾意匠心而摇曳生姿。左侧女子竟以歌喉引来一只小鸟,羽色翠绿欲滴,醉落肩上,成为人物附加物中最为精彩的神来之笔,美不胜收。

十年磨一剑,难得见到如此大幅的工笔人物身上如此多、如此复杂的服饰,纤细的手态灵动至极。艺术中的和谐与美,是对比产生的。人物的服饰手姿描绘得精细入微、无以复加,此时恰到好处地略去被鬟鬓遮半的脸部五官,却表情俱在,情浸满面,缺处尽为想象飞腾的空间。其对整体衣饰的深入描绘,尽显画家对民间民族民俗观察研究的一丝不苟与入微精深。

画面的歌声,情飞满天,画面的歌声,心飞满天,画面的歌声,震落花瓣,飘飘洒洒,落英缤纷,是画家神来之笔的又一精彩,令人惊叹,此曲只应天上有。

同一题材的另一作品《三月三》中,夜幕低垂,河边燃起成堆篝火,女孩们浓艳的盛装和佩戴的银饰,在火光下染成金色,与黑色夜幕强烈对比。三女子俯身放逐河灯与画家在这里精心塑造的手指的动姿,宣泄着另一种华丽。

百褶裙裙纹走线突出着画家线描的超凡能力。平行走线,等距等长,别于传统工笔条线,一线到底,条条流畅,突出着百褶的质感。人体俯身,手臂下探,由于臀部的隆起,烘托出人体弧线,强调着女性的优雅与美感。河灯漂然水面,忽闪忽现,似在人仙之间。

金贵以师古人、求新、求深、求精、求独创为宗,为严整的工笔人物施以装饰美感,借鉴了民间剪纸人物造型的简约与主观、皮影人物特有的造型构成与平面、希腊瓶画人身人面造型的装饰性和纹样性、浮世绘对发式服饰特征的强化和走线设色的奢华,使他的《苗家山寨》组画构图、造型情感的审美表现与形态,呈现出强烈的时代感与当代性。在金贵笔下,多种艺术元素精巧合力地形成对传统工笔人物审美不可回避的冲击。

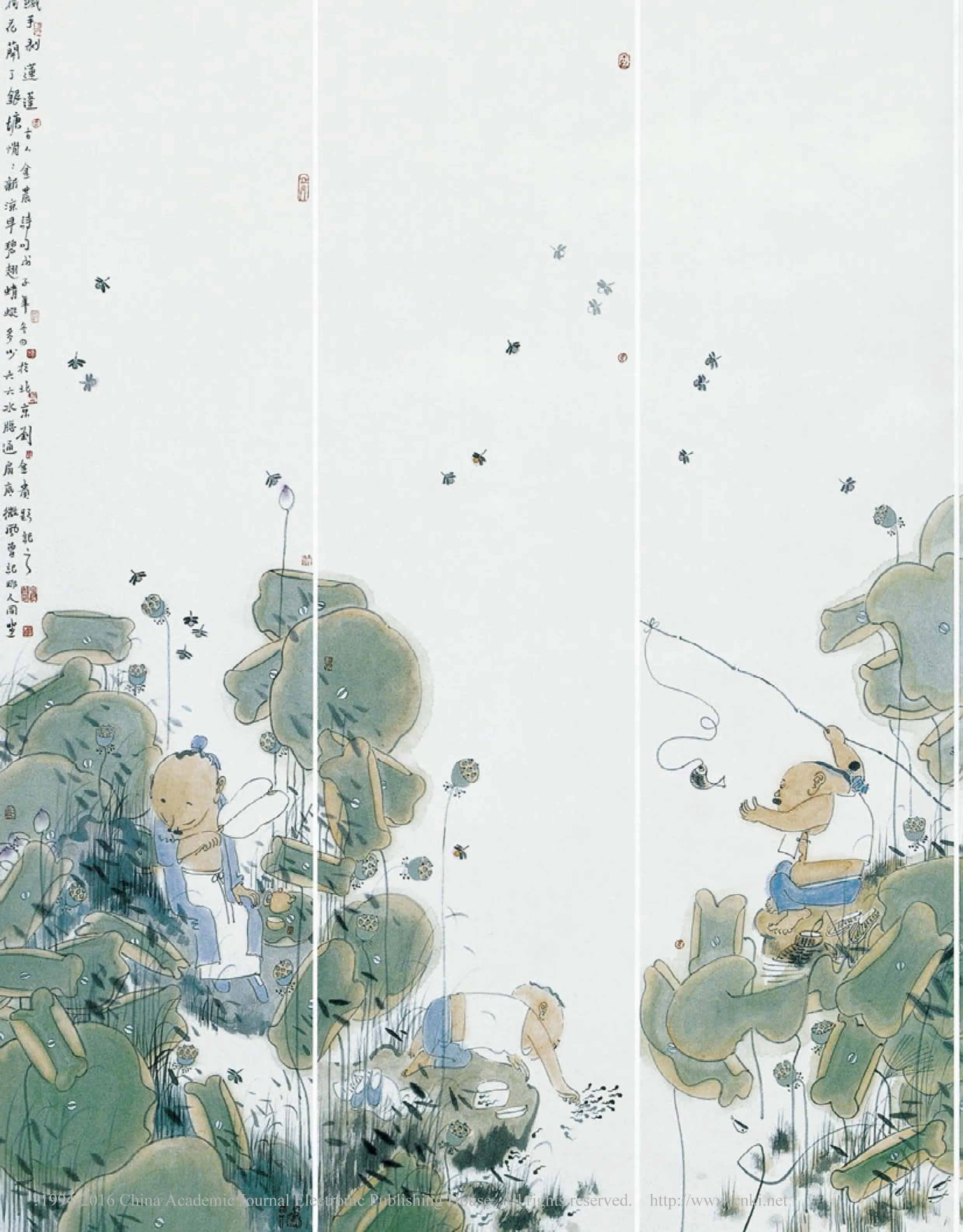

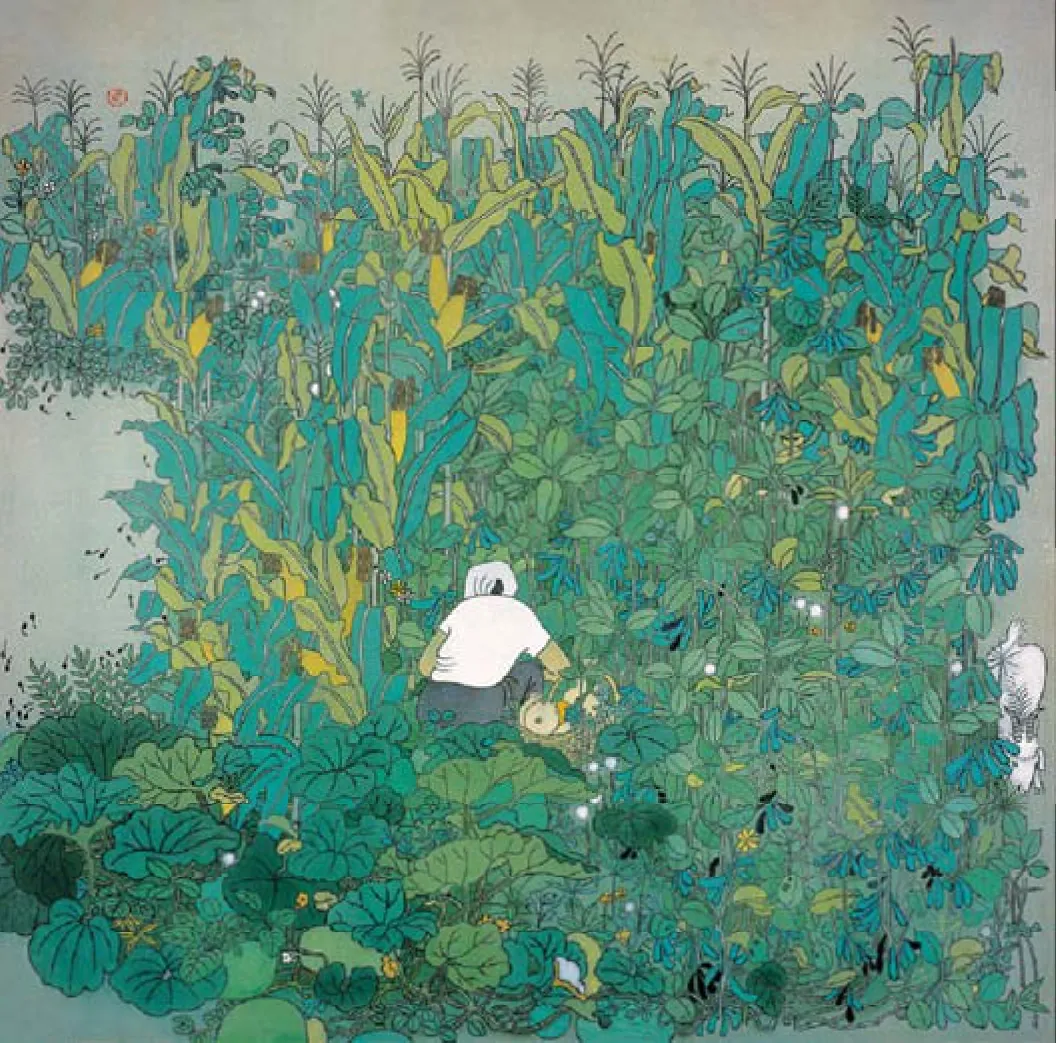

我见到他潜心创作的代表作《二十四节气图》中从《谷雨》,《立夏》,《夏至》到《秋分》四幅,季节的轮转和色彩置换,烘托着作为标志的“经典”玉米地的时空显现与存在。现实中,谷雨节气只是播种的开始,在画家的笔下就有了扬花抽穗、果实肥硕。曾经担心过,“冬至”、“大雪”时玉米地将如何处之呢?此乃画家在“心”田的播种、耕耘和收获。

造型,而不是搬型、描形,画家是在勾勒着现实,更是再造着“心”的境界。

《立夏》的玉米地,承载着繁茂得数不清的叶子,在整体的绿主调里增减变化,颜色的对比中表现着植物的阴阳向背,呈现着这块地上由“立夏”所带来的丰富与多彩。构图节奏的效果仿佛密得透不过气来,妙在搬却一泓清湾,了却沉闷之险,似暑中透出一湾凉泉。整体上万绿丛中的一点白,既是绿的反差强化了人物的白衫,更是以白点缀和丰富着绿的层次。这就是画家那年对“立夏”深不可测的创作记忆。蝌蚪的出现成为构图上重量天平的砝码,精到一只都不能缺。

三月三 纸本重彩 240cmx160cm 2010年 刘金贵

此曲只应天上有 纸本重彩 240cmx160cm 2010年 刘金贵

《夏至》的黑色象征夜,以紫色强调果实,带金的绿喻示因繁茂而形成的“围和”,以金为衬。没有刻意却一切都那么夸张,没有蓄意变形而一切都凸显出熟悉中的陌生。在这些元素的组合运用中,画家尝试着颠覆传统工笔重彩的审美惯性,有有过的富贵,有有过的厚重,有没有的精微,有没有的生动。

《秋分》冷调工笔,同样是夜,黑为衬。这个夜是月亮洒下的光。这天开始天将变高,夜将变深,玉米地里就有了银色、灰色、米色、褐色的交织。玉米叶温顺了,不再猛烈地纠结碰撞,就多了一对小狐狸的光顾。可以无尽地想象这块玉米地里还能讲述多少有关童真的印象。

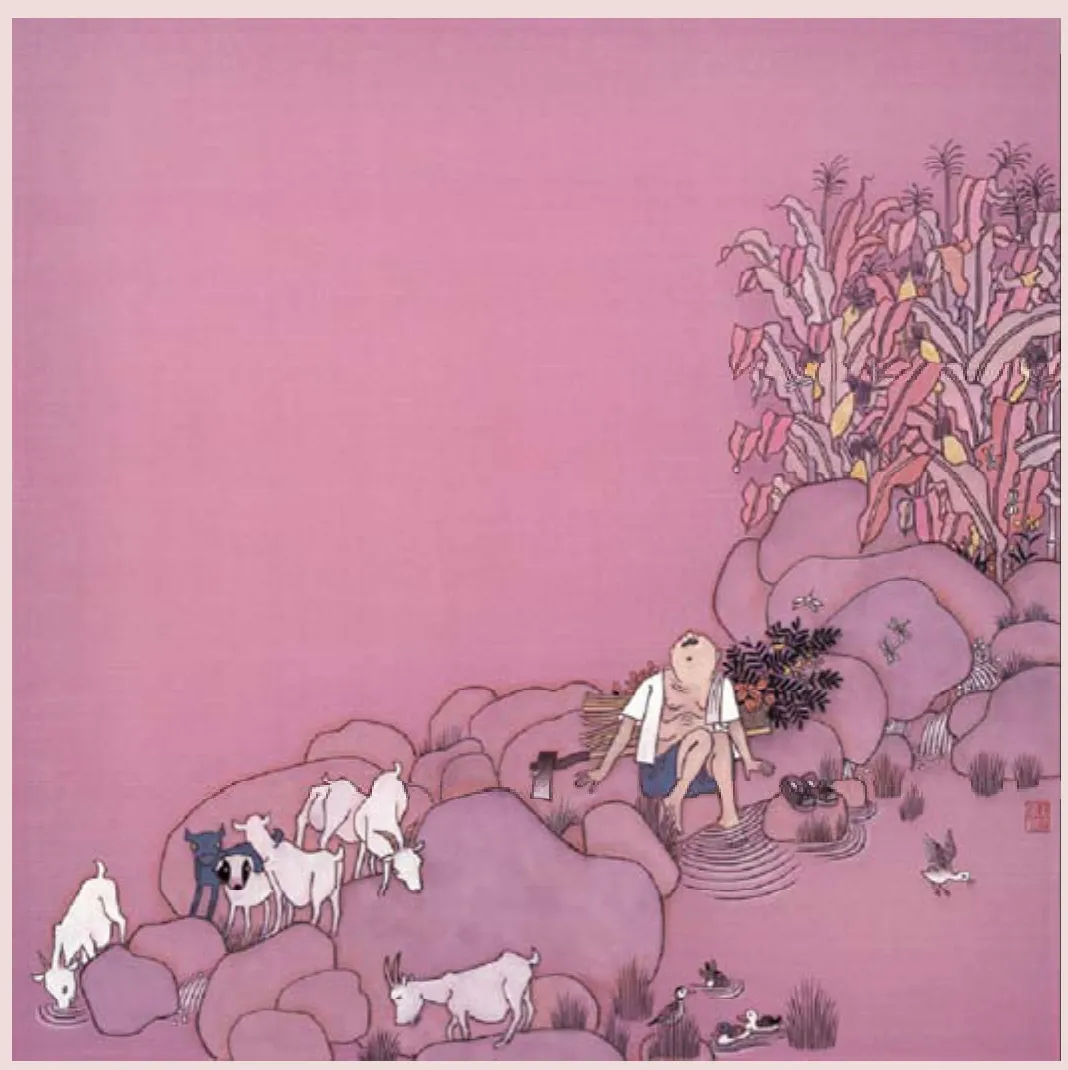

《谷雨》在形式上有别于上述三幅,“写”出的线条勾圈着所有的内容,只有局部敷色。当劳作了一天,在村边的水塘洗去一天的倦意,显现一种难得的惬意与升华。人的周围有闲散的小羊、嬉戏的水禽、飞舞的蜻蜓。人的身后,山花点点,山石浑圆敦厚,水草茎茎婷婷,清池淙淙潺潺。还是那块玉米地,却营造着温馨。画家竟以一单色施与整个画面,似夕阳的关顾、晚霞的眷恋,那是画家眼中胭脂般的玫瑰浅红,“谷雨”是他“心”的回溯。

《二十四节气图》以意工、笔工、色工,表现出卓尔不群,特立独行,挑战传统的冲击力,彰显着全新的个性面目与全新的视觉感受。

当观者读尽那可居可游的意境,而留恋不愿离去,就真的希望有了这株株玉米,这变换的颜色就是现实,就是生活。

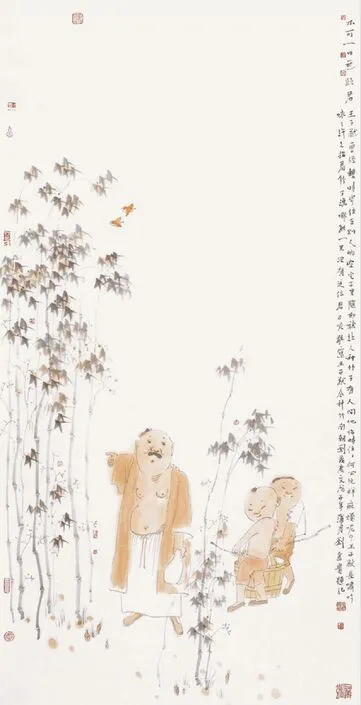

三

刘金贵是卓有影响的工笔人物画家,他以丰厚的生活积累宽厚地度量视觉物象,撷取生活场景,描写生活细节,将主观感受付诸笔墨,表现真善与真美,将凝聚于素美的激昂、热烈、富华、雍容与多姿,自由地融汇于笔墨的细腻、淡雅之中。同时,他以相当数量的逸笔作品而产生重要影响。需要指出,“逸笔”,准确地说是刘金贵所独创、所独有的。逸笔不等同于写意,以走线律动的准确与到位,以独有的文雅与娴静显现出与写意画家的豪写笔墨本质的不同。他的逸笔随“意”而精“心”,以园田乡野诗情来吟颂内心的唯美,来寄情抒怀。他本能地、稚真地追求对意境的营造。在他的笔下呈现出悠扬、婉转、轻快、如诗如歌的化境,平静而淡然,闲适而清和。园田中的夏熟,暮色中的冬雪,画尽空灵,可游可居,神与物化,心与天游,塑造成为他作品中超越现实的艺术特质。

“出世”的讴歌是与现实的喧嚣浮奢相对的,是人向往一种素朴的自由幻象。当人完全融入对自然的感受之中,天在灵魂的上方,人是天的从属,而物我两忘。刘金贵的六屏巨作金农词意图《山静日偏长》是画家诠释这一主题的代表作品。

荷塘六屏相接,连环布局,荷于其间,或疏朗或稠密,上方水天连接处,则布满蜻蜓、盖满小章,巧夺人目。塘中小居、蝌蚪嬉戏、垂钓莲依、双童观鱼、仰面熟读、四鹅相依,组合了天人合一的不同动姿情态。风过荷塘,阵阵的,那种静,那种清,是以“心”品味的。画家倾心营造着他的视幻感受,在“写意忘形”的词境中,心灵得到张扬,情趣如此脱凡,沉醉在自由空灵的神游境地,成为刘金贵与众不同的鲜明的绘画表现个性。

鸥鹭忘机,“机”乃心机也。

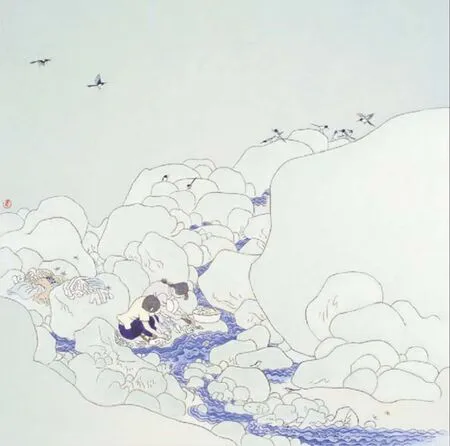

天海相连,海因天阔达,天因海而旷远,金贵于《鸥鹭忘机》的天海交融处尽题:“海上之人有子鸥鸟者,每旦之海上,从鸥鸟游,鸥鸟之至者百住而不止。其父曰‘吾闻鸥鸟皆从汝游,汝取来,吾玩之。’明日之海上,鸥鸟舞而无下也。”

海面上有“好鸥鸟者”仰首摇橹前行,一滩鸥鹭舞动于橹者头顶上方,追逐相竞,翻飞盘旋,亦真亦幻,奇景奇观。喻像鸥鸟一样终日与白沙、云天、日月为伴,忘掉心机、计较、巧诈,昭示纯朴、无杂邪之念,呼唤人际和谐、无所猜忌和真诚相处,钟情山水,忘身物外。

传有同名的七弦琴曲,为宋代刘志方所著。七弦古琴奏出一种轻微澹远、温柔敦厚的曲调,实为“海翁忘机,鸥鹭不飞”。画家笔下或许能有这样一幅作品为现实生活写照。

金贵钟情雪地“寻梅”,《为访梅花不畏寒》绘大雪弥漫数日,江水微波不兴,终得人声俱绝,长者撑船船头,童子睡卧篷中,天水与山涟漪,茫茫天地,簇簇梅花,寒中怒放。心中有“梅”,便可寻到“梅”,心缘使“雪日访梅”、“踏雪寻梅”题材不会扫兴而归。相同题材《一树梅花天地春》,还是画家梦中的那株梅,由远及近,自上而下,白色渺茫,雪飘漫漫,梅朵的渐渐展开,衬托出一片寂静。天地万物之远,或许画中长者就是画家自身,少年可是他的昨往。他见过大雪莽原北风凛冽,几曾挂满尘埃,寻梅是精神上的“孤独”与自然中的孤独“神”的交汇,是“心”的游历。

不可一日无此君 纸本水墨 138cmx68cm 2009年刘金贵

他在他寄情的诸多逸笔精品中表现了各异的休闲形态,或仰卧、散居、闲适,或望日、观天、拜月,或于山林、山野,或于雪中、雨中、风中、雾中、水中。他笔下的万物与天地,皆因人的出现而尽泛生机,人也因融入自然而铅华尽洗。他的作品里没有旧时的萧杀、悲苦,没有伤怀、凄清,而是以浩瀚缥缈为怀,避开了世间尘争,回味童真。他选择了迎向扑面而来的美好和清馨。

好诗言志,好画示心。追求,指己难、少或者无;表现,则多是记忆中的印象或者片段,是“心”的作品。

超越现实作品的表现,没有使他放弃扶持正气、主持正义,并且永不放弃。他主观渴望自然、自由,渴望回归自然的创作“心”路历历在目。

他在主观想象的司空见惯的情节里,完成着足以使人震惊的情感的抒发。

四

个性是艺术的生命。

一切艺术家一生都在寻找自我,没有自我,就没有了自我的情感积累,没有了自我的审美诉求,也就没有了自我的人格立场,那又怎么会有影响呢?若树不在,树的影子就当然不会有了。

水动破春睡 纸本水墨 38cmx44cm 2011年 刘金贵

刘金贵20年前在作品中呈现的清新蕴藉、静谧幽邃的审美灵动和地老天荒、真情永在的亘古情怀,今天仍深深地镌刻在他的作品中,成为他的笔墨作品的精神特征。

金贵不会欺骗自己,更不会取巧于受众,对于画面的微小处理,如一个蝌蚪的出现,一方豆章的位置,无不经意思考,竭己之笔,尽己之能,成全他的笔笔精彩。

艺术是什么?艺术是感动“人”的,艺术传递的是“人”性,艺术是“自由”的象征。非艺术因素造成了艺术的浮躁。在艺术评论中我们必须抛弃和抽掉艺术中的非艺术因素来看待艺术的本质是否丰厚,是否具有灵性,是否传递了人性,是否承载着感动。金贵是画“人”的,谈论画“人”,必先论“人”。

提起金贵,话题甚多,从何谈起?首为仁善,尽管他骨子里疾恶如仇决不妥协,但他总归厚道地看世界、看世人,厚道地海纳人,厚道地表现“人性”的情怀,一个艺术家如果没有情怀,那叫什么艺术家?

金贵沉沉稳重,铮铮傲骨,一身正气,却引人喜爱,人“性”在这里的表现尤显重要。秉性决定了他不投机,也不会投机。他人老实,画老实,对生活老实,对艺术老实。凡在题材上不投机的人,在技法上大概也不见得投机。不投机的画家是真“画家”,绘画的目的在艺术本身,投机的画家则另有目的,这是区别。

图1 野含时雨润 纸本水墨 38cmx44cm 2011年 刘金贵 图2 清塘处处蛙 纸本水墨 38cmx44cm 2011年 刘金贵图3 月入本无心 纸本水墨 38cmx44cm 2011年 刘金贵 图4 娃娃斗蛐蛐 纸本水墨 38cmx44cm 2011年 刘金贵

不同的文化语境造就不同的人,不同的人产生不同的认识观,中国当代复杂的文化状态根源于中国当代文化构成迥然相异、人生经历千差万别的人。

道不同则不与为谋,凡与金贵交往的人都熟知金贵低调做人做事,不趋炎附势,不媚俗,不妥协。

金贵纯朴也崇尚淳朴,号称“土气”,却与所有的大师一样,视艺术、视笔墨为生命,这是给予艺术、给予自己何等的尊重。他不像志不在“画”的画家为势位之扰,而“心”不在画中,却向所有伟大人物一样,具有浓烈的不屈服的个性,以一切非艺术、伪艺术为标靶,决不向自己所鄙视者屈服。

刘金贵不善言表而能营造意境,思考观察,见微知著,因为“老实”,出了那么多的精品。

他撰文说绘画的至高境界是“万物入目皆从我,举世同怀尽归心”,那是一个情意相谐、天人一体的世界,无论画什么,或是怎么画都可做到不为物役,不受法拘,信手写来,头头是道,既顺乎心意,又合于自然。这是中国传统文脉中人生法理衍生出来的传统绘画特有的创作法度与审美追求。

他感于辽阔处惆怅浩叹,被人被事触动而伤高怀远。当满山啼小鸟时,其可举头见大鹰,且永在思考,永不知足,永在追寻。金贵尝于情绪的临界点上告别与迎接,迷茫与清晰,其思绪令妒者遥遥兴叹。他在内心幻像山呼海啸、万马奔腾、山崩地裂、江河倾流一泻千里的壮美,筹划用三年的时间以完成《三英战吕布》、《荆轲刺秦王》这般悲壮的作品,以一种英雄崇拜的度与势,对待向传统、向大师的挑战。

浮香绕曲岸 纸本水墨 38cmx44cm 2011年 刘金贵

笔是“心”的凝练,刘金贵在功利浮躁的社会中,能够潜心笔墨,没有一点的苟且,没有一丝的敷衍,没有毫厘的骄奢之态,是中国艺术不衰的脊梁所在。

为了引领和开拓探求方向,为了一种理想和较量,所付出的代价要比不担风险地占有高昂得多。在工笔界限经历被泛化、被消解,工笔风格趋于多元的语境下,工笔本体价值呈现混乱、困惑,真正震撼人心的力作缺失,而工笔概念的内涵与外延都在重新引发瞩目的文化窥注。刘金贵尽其精微、至其高远的静观笔墨特质,典型而独特的当代工笔造型语言所构建的意象和传达的意境,都本质性地改变着工笔人物的视觉感受,昭示着一个画种的矫正与抗衡。刘金贵的工笔人物不容质疑地成为审美坐标,而引领着时尚。

刘金贵双眼晶澈放光,朴素,微胖不高,泛西北口音,出生在内蒙古包头。他说:“我们那儿,一年刮两次风,一次刮半年。”他是风沙中一棵树。

与金贵交往三十载,一直就应允着为金贵写一篇文章,不巧近年来又总有书文在先。今天在中国美术馆举办的中央美院中国画学院建国以来尽数教师作品的列阵展示中,刘金贵为整个画展留下了挥之不去的精彩。

2010年10月30日于中央美术学院

山静似太古 纸本水墨 38cmx44cm 2011年 刘金贵