北方农牧交错带县域典型农业生态系统结构的对比演变

2011-05-07胡兵辉廖允成王克勤陈奇伯

胡兵辉,廖允成,王克勤,陈奇伯

(1西南林业大学 环境科学与工程系,昆明650224;2.西北农林科技大学 农学院,陕西 杨凌712100)

农业生态系统不同于自然生态系统,其不同之处主要体现在农业生态系统是由人为控制和管理的生态系统,人类通过调节系统的结构,改变各产业的规模,来满足人类的需求。系统结构的好坏决定了系统功能是否能充分发挥,一个合理的农业生态系统结构,不仅能呈现出良好的生态环境,而且能表现出合理的初级、次级生产比例,使系统具有持久稳定的经济、社会和生态效益。受人类认知水平、科技水平和经济发展水平的局限,农业生态系统结构的变动有时带有盲目性和不合理性[1-3],这种盲目性与不合理性不仅造成农业资源浪费、生态环境破坏及经济效益降低,也使系统自我维持能力下降,导致整个系统陷入不可持续的发展境地。为了使农业生态系统的发展能更好地满足人类的需要并维持生态平衡,合理的产业结构与稳定的生态经济效益就显得尤为重要[4]。

本文立足北方农牧交错带,在近31a的时间尺度上,选择位于北方农牧交错带中西部偏农区的榆阳区和偏牧区的乌审旗典型县域农业生态系统作为比较研究对象,采用系统组分优势度、系统结构优势度和系统稳定性指数作为研究模型,对两地农业生态系统的产业结构进行了综合分析和评价,以期为当地及北方农牧交错带农业生态系统结构优化和农牧业可持续发展提供理论依据和科学借鉴。

1 研究区概况

榆阳区地处陕西省境内的毛乌素沙漠向陕北黄土高原丘陵沟壑区的过渡地带,包括一个区、10个镇和18个乡,东西宽128km,南北长124km,土地面积为7 053km2[5-6]。境内地形地貌大致以长城为界,西北部为沙漠草滩区地貌,属毛乌素沙漠东南缘地带,地势开阔平坦,沙丘、草滩交错分布,约占总面积的65.1%;东南部属黄土高原丘陵沟壑区,梁峁起伏,沟壑纵横,约占总面积的34.9%。全境地势东北高,中部、南部低,平均海拔1 140m[7]。属中温带半干旱大陆性季风气候,雨少不均,气候干燥,降水主要集中在6-9月,且由南向北递减,年降水量398.45 mm、蒸发量为1 891.58mm、年均气温8.32℃、最大风速为4.1m/s、大风日数为11.5d[6]。生产性土地类型主要有耕地、林地、牧草地和园地,种植业是传统优势产业。

乌审旗位于鄂尔多斯高原西南部,毛乌素沙地中北部,是内蒙古高原向黄土高原过渡的低洼地带,是内蒙古重要的畜牧业生产基地。总面积1.164 5万km2,南北长194km,东西宽104km,平均海拔1 300 m,整体地势由西北向东南平缓下降[8-9]。温带极端大陆性季风气候,受极地大陆冷气团控制的时间较长,受海洋热带暖气团影响时间较短,降水少,干旱多风,蒸发强烈,日照充足[10]。年降水量350~400 mm,蒸发量约2 592mm,年均气温6~8℃,≥10℃积温2 800~3 000℃,平均风速3.4m/s,日照时数2 800~3 000h。冬春季降雪稀少,夏秋季雨水集中,年际和年内变化很大,多西北风,风沙频繁,属于半干旱地区。土地沙化程度较高,以草地、林地和耕地为主要生产性土地,其中草地面积占总土地面积的一半以上,尤以天然草场比重最大。

2 农业生态系统产业结构评价方法及指标

为了能准确地描述农业生态系统产业结构及功能变化的状况,又能从时间序列上反映系统的演变特征,运用生态系统多样性理论与方法,选用系统组分优势度、系统结构优势度和系统稳定性指数为评价指标。

2.1 组分优势度

组分优势度表示生产结构中各组分的主导地位,反映各组分为整个农业生态系统的生产所作的贡献,是组分相对重要性的表述,也即反映了各产业的比例和各产业之间的变化关系[2]。组分优势度可用式(1)计算。

式中:Xij——组分i在j时刻的纯收入;Xj——生产结构中所有组分在j时刻的总纯收入;Pij——第i个组分在时间j的优势度。Pij越大,表明组分i(或产业i)在j时刻占系统产业比例越大,且处于生产结构的主导地位,对整个农业生态系统的贡献和重要性突出。

2.2 结构优势度

系统结构优势度是反映各产业配置结构是否合理的指标[2-3]。系统结构优势度可用式(2)计算。

式中:C——系统结构优势度;其它变量意义同前。本文中i=1,…,4。C较小说明产业结构的产业风险相对较小,系统发展均衡,但没有主导产业;C大则反映了产业结构发展单一,系统的均衡性较差。C如果接近0,表示各组分优势度差异很小;C如果接近1,则表示产业结构中某一产业处于绝对优势。

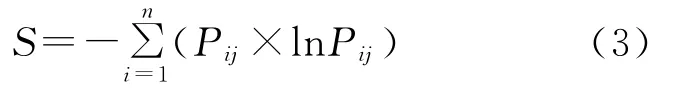

2.3 稳定性指数

系统稳定性指数对农业生态系统功能的正常发挥及其效益的稳步提高具有非常重要的作用,其同时也是系统可持续性评价的重要指标[3-4]。为此,通过对系统稳定性指数的计算,可分析出整个系统抵御外力冲击的能力,即其稳定性的强弱。系统稳定性指数可用式(3)计算。

式中:Pij——第i个组分在时间j的优势度。S——系统稳定性指数。当S值增大时,系统稳定性增强,抵御外力冲击的能力提高;反之,则表示系统的稳定性差,抵御外力的能力降低,系统变得脆弱。一个稳定的农业生态系统具有良好的稳定性、协调性和抗逆性。

3 北方农牧交错带县域典型农业生态系统产业结构分析与评价

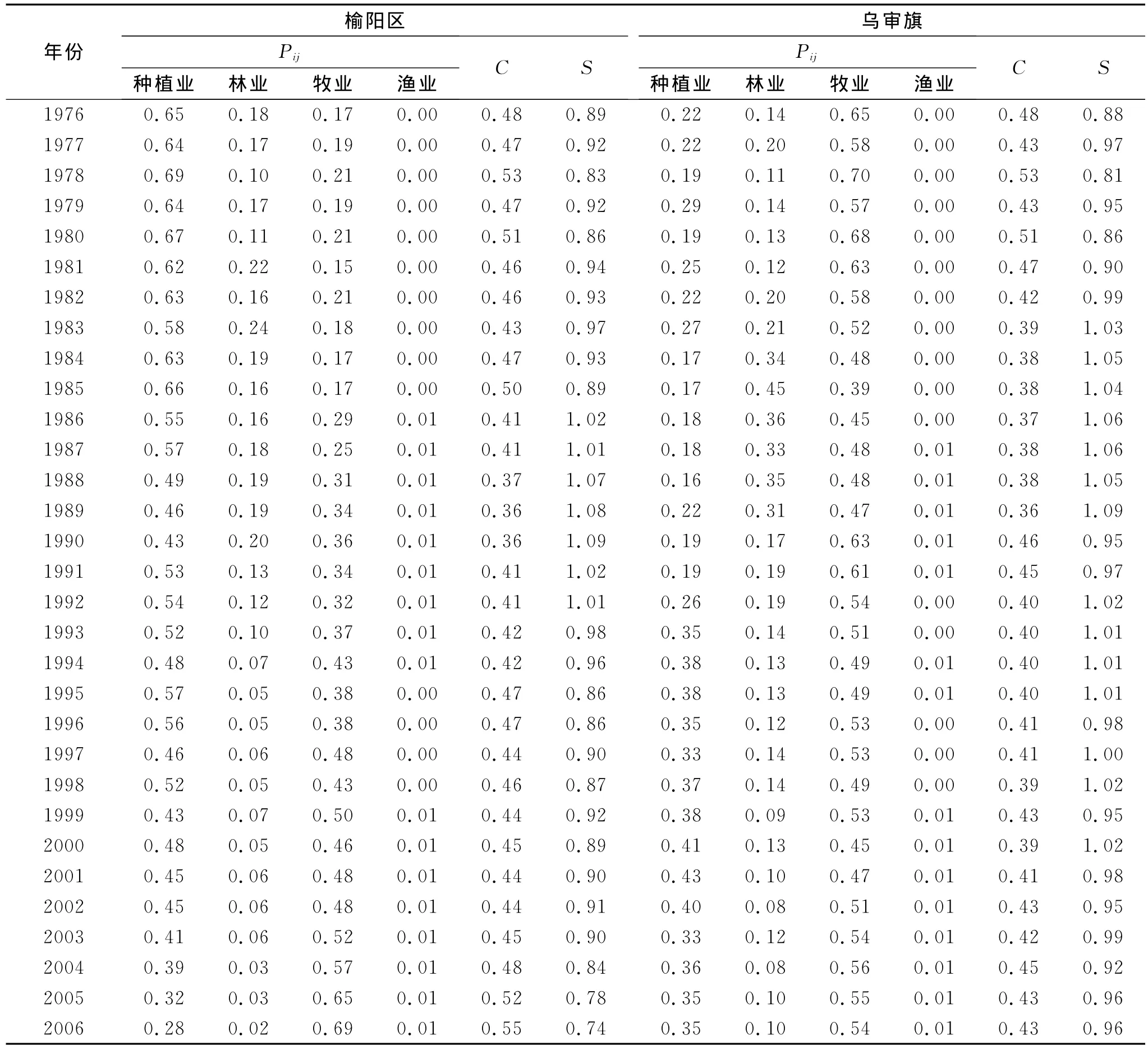

由于农业生态系统的产业结构基本上是由种植业、林业、畜牧业和渔业4大子系统组成的复合系统,北方农牧交错带的产业结构构成也具有同样的特点,只是产业构成的偏重倾向更加明显,偏农区的榆阳区与偏牧区的乌审旗农业生态系统就是北方农牧交错带不同产业模式偏重区的典型代表。利用1976-2006年榆阳区与乌审旗的农林牧渔业总产值统计数据,对两地农业生态系统产业结构进行系统分析和评价(表1)。

表1 榆阳区与乌审旗农业生态系统组分优势度、结构优势度及稳定性指数

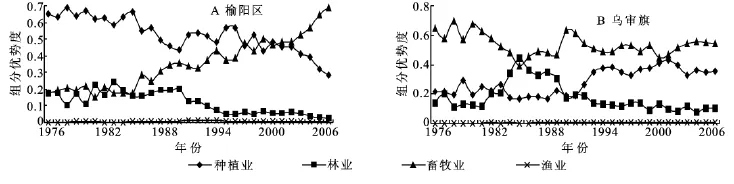

3.1 典型县域农业生态系统的组分优势度

系统组分优势度是系统组分相对重要性的表述,是组分系统贡献大小的体现。从图1A可见,近31a里,榆阳区种植业与畜牧业组分大致有对称发展的态势,且在较高水平上呈现此起彼伏的状况。整个过程中种植业组分优势度逐渐下降,畜牧业组分优势度则相应逐渐增加;林业组分优势度呈现前期平稳后期缓慢下降的走向;渔业组分优势度基本在0水平上。榆阳区种植业组分优势度的变化范围为0.28~0.69、林业为0.02~0.24、畜牧业为0.15~0.69、渔业为0.00~0.01;各业沿时间序列的平均组分优势度为0.53,0.12,0.35和0.01。1976-1985年是榆阳区畜牧业和林业组分优势度发展的交错平衡期,之后畜牧业组分优势度表现出强劲增长势头,林业则缓减,差距逐渐拉大;1976-1997年榆阳区种植业组分优势度明显处于绝对优势地位,1997-2000年是种植业与畜牧业组分优势度的交错平衡发展期,2000年以后畜牧业组分优势度超出种植业组分,且距离拉大;渔业组分优势度一直在低水平徘徊。可以说,在近31a的时间尺度上,种植业是榆阳区农业生态系统的主导产业,对整个系统生产的贡献最大,畜牧业次之,林业较小,渔业基本无贡献。

图1 榆阳区与乌审旗农业生态系统组分优势度的演变

图1B显示出畜牧业组分优势度在近31a的时间序列上基本上处于绝对的主导地位,是一直对系统贡献最大的组分,种植业组分大致位于第2位,林业组分基本为第3位,渔业组分最小(基本在0水平上)。在1983-1990年林业组分优势度出现跃迁,超过了种植业组分优势度,尤其在1985年成为系统优势度最大的组分,这是林业子系统发展不平衡的表现;1990年后种植业和畜牧业组分优势度的发展基本上对称且平衡。种植业组分优势度变化范围为0.16~0.43、林业为0.08~0.45、畜牧业为0.39~0.70、渔业为0.00~0.01;各业沿时间序列的平均组分优势度为0.28,0.18,0.54,0.00。整体来看,在近31a里,畜牧业仍然是乌审旗农业生态系统的主导产业,种植业组分优势度有逐渐增大的态势,畜牧业在较高水平上缓减,林业在较低水平上缓减,渔业基本在0水平上徘徊。同时,在一定程度反映出乌审旗农业生态系统在20世纪90年代以后组分的变异性变小,各业有相对均衡发展的趋势。

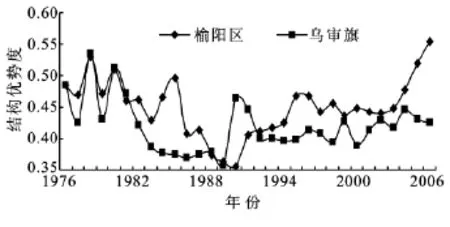

3.2 典型县域农业生态系统的结构优势度

系统结构优势度是衡量系统是否均衡发展的重要指标。从图2榆阳区与乌审旗农业生态系统结构优势度演变的情况看,在整个时间序列上榆阳区农业生态系统优势度基本上均比乌审旗高,尤其在1985年和2006年是榆阳区系统结构优势度高出乌审旗最大的两年,峰值分别为0.5和0.55,分别是乌审旗系统结构优势度的1.32倍和1.28倍;1990年是乌审旗系统结构优势度高出榆阳区最大的一年,峰值为0.46,是榆阳区系统结构优势度的1.28倍;1976年、1978年和1980年是榆阳区与乌审旗系统结构优势度在高水平相同的年份,系统结构优势度分别为0.48,0.53,0.51;榆阳区系统结构优势度的变化范围为0.36~0.55,乌审旗为0.36~0.55,两地系统结构优势度沿时间序列的平均值分别为0.45和0.42。从总态势来看,1980-1989(1990)年是乌审旗(榆阳区)农业生态系统结构优势度下降最快的时间区间,1990年后榆阳区系统结构优势度稳步提高,且后期增加幅度加大;而乌审旗系统结构优势度在1989-1992年出现较大波动后逐渐在平缓波动中沿时间序列平稳变化。

图2 榆阳区与乌审旗农业生态系统结构优势度的演变

榆阳区农业生态系统结构趋向出现渐偏性,系统结构优势度逐渐增大,这主要是由于其畜牧业组分的优势度凸显,而种植业组分优势度渐减造成的。说明榆阳区农业生态系统结构逐渐趋于单一化,畜牧业逐渐变成系统的主导产业,系统均衡性变差,系统风险加大。乌审旗农业生态系统结构趋向逐渐均衡,系统风险小,但长此以往就会出现无主导产业的局面,这主要是乌审旗种植业组分优势度渐大和畜牧业组分优势度减小所致。

3.3 典型县域农业生态系统的稳定性指数

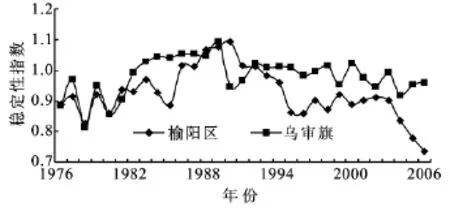

农业生态系统稳定性是系统可持续性的重要指标。从图3榆阳区与乌审旗农业生态系统稳定性指数演变的情况看,同时与图2进行比较时,发现在近31a两地各自的系统结构优势度与其系统稳定性指数大致有对称演化的特征,榆阳区系统结构优势度与其系统稳定性指数基本上相对称演变,乌审旗同样如此,说明系统稳定性指数在一定程度上是系统结构优势度在对立面的反映。从整个时间序列看,榆阳区系统稳定性指数基本上均低于乌审旗,两曲线的相应峰值分别出现在1989年和1990年,值均为1.09;两条演化曲线可划分为两个阶段,以1989年(乌审旗)和1990年(榆阳区)分别为分割点,之前均表现为波动中渐增,之后则均渐减,其中榆阳区减少速度较乌审旗快,尤其后期减少速度迅增;榆阳区与乌审旗系统稳定性指数的变化范围为0.74~1.09和0.81~1.09,且两地系统稳定性指数沿时间序列的平均值分别为0.93和0.98。可见,在近31a的时间序列上,乌审旗农业生态系统稳定性较强,抵御外力冲击的能力强,系统稳定、协调、抗逆,尤其后期表现突出;榆阳区农业生态系统相对稳定性差,容易受到外界干扰,系统脆弱,后期系统稳定性趋于恶化。

图3 榆阳区与乌审旗农业生态系统稳定性指数的演变

4 北方农民交错带典型县域农业生态系统产业模式优化战略

种植业是北方农牧交错带偏农区农业生态系统的主导产业,由于种植业组分优势度在后期下降较快,应当适当控制,并处理好与畜牧业协调发展的关系。而偏牧区种植业组分优势度处于渐增期,有望进一步提高,并和畜牧业并肩发展。由于国家退耕还林、退牧还草、封山育林等工程全面实施后,耕地面积会明显减少,故北方农牧交错带偏牧区和偏牧区均应做好种植业结构调整工作,保护仅有耕地,引种效益好的作物种类与品种(经济作物和饲草作物如蔬菜、药材、苜蓿等),提高单位面积耕地的生产效益,确保在耕地面积减少情况下粮食不减产,效益还提高。同时,在为牧而农,以农促牧发展思路的引导下,处理好种植业和畜牧业协调、耦合发展的关系,确保系统稳定性提高,更好的实现系统效益。

林业在北方农牧交错带偏农区和偏牧区农业生态系统中的组分优势度均较小,这与北方农牧交错带所处的自然地理带有关系,该区是牧草适宜种植与发展的区域,林业应当适当发展。在国家生态建设工程的人为干预下,农业生态系统的结构变异性大,且系统干预的生态效益和社会效益正在逐渐发挥或有待长期发挥。故在北方农牧交错带,应当因地制宜,选用优质抗旱树种,保证植树造林的成活率。同时,可结合当地资源优势,利用中西部独特的沙漠气候特征,引种名优果树,发展经济林果业,提高农牧民收入,这是该区提高林业组分优势度和系统稳定性的重要途径。

畜牧业是北方农牧交错带偏农区最具发展潜势的产业,尤其是温棚养猪和设施养羊业,已经成为偏农区农村经济的新亮点,但要适当控制规模,做到科学布局,并注意发展草食和秸秆畜牧业,减少耗粮型生猪生产对粮食生产的压力。畜牧业一直是偏牧区国民经济发展的支柱产业,今后应加大畜群品种改良优化,提高饲草料的转化利用率,并可适当发展特种养殖业。偏农区和偏牧区均应大力发展人工牧草种植和人工草场建设,全面推广作物秸秆青贮、氨化等秸秆饲草化技术,确保冬春牛羊等的饲草料供给,并提高出栏率、设施养殖率和农牧耦合度。同时做好天然草场和人工草场的养护工作,增强系统抵御沙漠化地区恶劣气候条件的干扰。

受水资源限制,渔业在北方农牧交错带偏农区和偏牧区农业生态系统中的组分优势度均为最小,基本对系统无贡献,这也说明渔业在北方农牧交错带有较大的发展潜力,故北方农牧交错带应在有条件的地方适当发展水产养殖业,提高渔业组分对农业生态系统的贡献率和优势度,使其成为部分农牧民增收的新产业。

总之,北方农牧交错带偏农区和偏牧区农业生态系统产业结构的优化发展,应在逐步提高系统组分优势度的同时,确保系统结构优势度恰当和系统稳定性增强。

[1] 王留芳.农业生态学[M].西安:陕西科技出版社,1994.

[2] 贾海燕,刘国彬,王继军.黄土丘陵区农业生态系统产业结构分析[J].西北植物学报,2003,23(8):1447-1451.

[3] 翟胜,梁银丽,王巨媛.黄土丘陵区农业生态系统产业结构与功能变化的分析和评价[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2005,33(9):68-73.

[4] 李艳春,贾卓,宋乃平.农牧交错带不同类型农牧户农业生态系统结构评价[J].四川农业大学学报,2008,26(1):76-80.

[5] 莫宏伟,任志远,王欣,等.风沙过渡区耕地生态系统净第一性生产力动态变化研究:以陕西榆阳区为例[J].地理科学,2007,27(4):537-541.

[6] 焦彩霞,任志远,皇家柱.风沙过渡区土地利用变化及其驱动因素分析:以陕北榆阳区为例[J].水土保持学报,2006,20(2):135-138.

[7] 莫宏伟,任志远,王欣.植被生态系统防风固沙功能价值动态变化研究:以榆阳区为例[J].干旱区研究,2006,23(1):56-59.

[8] 王博,丁国栋,顾小华,等.毛乌素沙地腹地植被恢复效果初步研究[J].水土保持研究,2007,14(3):237-239.

[9] 宋云民,刘致远,周泽福,等.毛乌素沙地降水,蒸散时间分布格局及其对土地利用的意义[J].林业科学,2006,42(5):6-10.

[10] 周会珍,刘绍民,于小飞,等.毛乌素沙地蒸散量的遥感研究:以内蒙古乌审旗为例[J].地理科学进展,2006,25(4):79-88.