不同土地利用方式对干热河谷地区土壤可蚀性的影响

2011-05-05李占斌

李 鹏,李占斌,2,郑 郁

(1.西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室,西安710048;2.西北农林科技大学中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌712100)

金沙江干热河谷是我国西南横断山区河谷深切后形成的一种特有的地理和气候类型,属于干旱河谷的一种亚类型,该地区气候干旱,水热极度不平衡。常年来由于历史上的采薪炼铜和现代的陡坡垦植以及对自然资源不合理的开发利用,导致该区在自然因素和人为因素影响下区域生态功能明显退化,成为我国生态环境脆弱地区之一[1-3]。土壤可蚀性是衡量土壤自身抗侵蚀能力大小的重要因子之一,土壤可蚀性是土壤遭受侵蚀破坏难易的一种定量的量度指标,反映土壤对侵蚀外营力剥蚀和搬运的易损性和敏感性,是影响土壤流失量的内在因素,也是定量研究土壤侵蚀的基础[4-5]。研究表明土壤可蚀性的大小与土壤内在的理化性质密切相关[6-12]。土地利用方式的变化,改变了土壤的理化性质[13],必然会对土壤可蚀性以及水土流失产生深刻影响[6-8,14]。长期以来,研究人员对土地利用变化条件下的植被恢复[15]与建设技术[16-18]、景观演变[19]等进行了深入细致的研究,取得了丰富的研究成果。而针对金沙江干热河谷区域土壤可蚀性方面的研究相对较少,因此本研究以金沙江干热河谷区典型土地利用方式为研究对象,对不同土地利用方式下的土壤可蚀性变化进行了深入系统的研究,为揭示该地区不同土地利用方式下土壤质量演变奠定基础,为金沙江干热河谷区的生态环境建设提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 自然概况

研究区选择在宁南县城以东金沙江下游的河谷地带 。位于东经 102°54′-103°02′,北纬 26°54′-27°09′,年均气温 20~27℃,≥10℃年积温 7 000~8 000℃,年日照时数2 179~2 736 h,为多日照区;年降水量600~800 mm,年蒸发量为年降水量的3~6倍;干湿季分明,干季蒸发量可达降水量的20倍以上,土壤水分严重缺失,相对持水量和有效水分保证率较低,土壤类型以抗蒸发能力弱的燥红土为主,还含有褐红壤、赤红壤、紫色土等,主要植被以干热河谷灌丛和稀树灌木草丛为主,其中草本植物的代表有:扭黄茅(Heteropogon contortus P.Beauv)、香茅(Cymbogon distens)、龙须草(Eulaliopsis binata Hubbard)等;灌木:车桑子(Dodonaeoan gusti folia)、余甘子(Phyllanthus emblica L)、仙人掌(O-puntia monacantha Haw)、番石榴(Psidium guajava Linn)等;乔木:攀枝花(Bombax ceiba L)、新银合欢(Leucaena leucocephala(Lam.)de Wit cv.Salvador)、水桐树(Camptotheca acuminata)刺槐(Robinia pseudo-acacia L)等。

1.2 样品采集及分析

2008年4月通过野外植被调查和询问当地老农民,在研究区选择处于同一海拔的合欢林地、玉米地、桑地、甘蔗地、花椒地和撂荒草地6种不同土地利用方式为研究对象,并以天然水桐树林为对照样地,来作为该区域土地利用方式改变前的初始状态(表1)。为了尽可能消除地形、季节和人类活动等因素对土壤特性的影响,所选取的样地确保是在相同海拔、坡位坡度相似的迎风坡面。每个土地利用方式选择3个样地,每个样地按S型选取7个样点,挖取0-20 cm深度的土壤样品,充分混合均匀后用四分法取出适量备用。采集的土样剔除可见的动、植物残体和石块,风干后带回实验室过0.25 mm和1 mm筛储存,用于分析测量土壤理化性质及其它土壤可蚀性指标。土壤容重采用环刀法;有机碳(TOC)含量采用重铬酸钾氧化外加热法测定,全氮(TN)采用半微量凯氏法测定,采用pH 计测 pH 值(水∶土=2.5∶1),土壤全磷(TP)采用碳酸钠熔融-钼锑抗比色法测定(岛津2401-紫外可见分光光度计,日本产),速效磷采用Olsen法测定,速效钾采用乙酸铵提取-火焰光度法测定[20]。

利用Sharply和Williams等人[21]在1990年在EPIC(Erosion-Productivity Impact Calculator)模型中提出的计算公式(1)进行土壤可蚀性K值的计算,此公式参数易于测量,国内应用较为广泛[9,11-22]。

式中:SAN——砂粒含量(%);SIL——粉砂粒含量(%);CLA——黏粒含量(%);C——有机碳含量;SN1=1-SAN/100。

图1 研究地区基本情况

1.3 数据统计分析

数据为3个重复的平均值,采用SAS 6.12软件中的单因素方差分析(ANOVA)方法分析差异显著性,相关分析也采用SAS 6.12软件进行。

2 结果与分析

2.1 不同土地利用方式对的土壤理化性质的影响

天然林破坏后改造为其它土地利用方式土壤理化性质变化显著(表2),当天然林水桐树林破坏改造为其它土地利用方式后,土壤有机质、全氮、全磷、碱解氮含量显著降低,其中合欢林地和草地对有机质、全氮和碱解氮降低的幅度最小,玉米地、桑地、甘蔗地和花椒地降低幅度最大,4种利用方式之间没有显著差异。速效钾在改造后不同程度的增加,但仅合欢林地和玉米地显著增高,增幅分别为106%和62%。速效磷含量仅桑地和花椒地显著低于天然水桐树林,分别为后者的47.6%和50.0%,其余4种利用方式均没有显著差异。土壤容重在改变土地利用方式后没有显著差异。可以看出,在该地区天然林破坏后导致了土壤全量养分的的极显著降低,其中人为干扰最重的几种土地利用类型全量养分含量降幅最大,干扰较轻的合欢林和草地降幅则相对较小,说明在该区域人为活动是造成土壤全量养分流失的主要原因之一。在土壤速效养分含量方面,与天然水桐林相比,土壤碱解氮和速效磷呈现不同程度降低,速效钾含量则有不同程度增加,这可能与施肥有关,也从另外一个角度说明在当地土壤速效钾不是农林业生产的限制性因素。

表2 不同土地利用方式下土壤理化性质分异特征

2.2 不同土地利用方式对的土壤可蚀性的影响

土壤可蚀性作为土壤的属性之一,其值受土壤理化性质的影响,任何导致土壤理化性质的变化的因素都会导致土壤可蚀性的变动。土地利用方式的改变会导致土壤表层的理化性质、地表状况的改变,进一步导致表层土壤的潜在可蚀性的不同。如表3所示,天然水桐林改为其它几种土地利用类型后土壤砂粒含量表现出了不同程度的降低,其中以桑地和甘蔗地的降低幅度最大;而粉砂粒含量则表现出不同程度的增加,甘蔗地和新银合欢地增加的幅度最大;黏粒含量的变化趋势则各有不同,其中草地土壤的黏粒含量较天然水桐林地有所增加,而其余土地利用类型则有不同程度的降低,其中以桑地和撂荒地的降幅最大。土壤可蚀性的计算结果表明,在所涉及的7个土地利用类型中,天然水桐林地的土壤可蚀性最低,为0.313,甘蔗地的土壤可蚀性最高,为0.351。其顺序从低到高依次为:水桐林<花椒地<撂荒地<草地<新银合欢地<桑地<甘蔗地。天然水桐林地具有良好的群落结构和较好的土壤理化性质,加之根系的穿插等作用,土壤抗侵蚀能力较强,对侵蚀营力分离和搬运作用敏感性减弱,土壤可蚀性K值较小。研究表明[14]:土壤可蚀性的强弱本质上取决于土壤结构的稳定性,当天然林破坏后改造为其它土地利用方式,植被遭到破坏,土壤养分流失加剧,土壤有机质含量降低,土壤更加容易遭受侵蚀,侵蚀营力分离和搬运作用敏感性增强,在同一单位降雨侵蚀力作用下土壤越易侵蚀产沙,土壤可蚀性K值增大。不同的土地利用方式由于植被和耕作模式的不同,土壤理化性质和结构稳定性发生差异,进一步导致不同土地利用方式下土壤可蚀性的差异。

表3 不同土地利用方式下土壤可蚀性分异特征

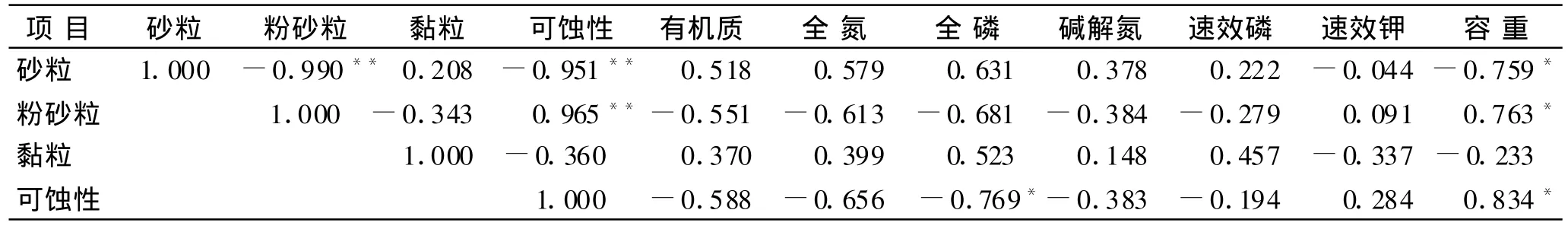

2.3 土壤可蚀性与理化性质之间的相关分析

对土壤可蚀性和土壤主要理化性质进行相关性分析结果表明:土壤可蚀性和沙粒、沙粉粒含量具有极显著的相关性;与全磷、容重具有显著的相关性;与黏粒、有机质、全氮、碱解氮、速效磷、速效钾相关性较弱,未达到统计学上的显著水平(表4)。

表4 土壤可蚀性与理化性质之间的相关性分析

3 结论

在干热河谷区,天然植被水桐树林破坏后改为其它土地利用方式,土壤有机质、全氮、全磷和碱解氮含量显著降低,速效磷和容重没有显著变化,速效钾有一定程度升高,不同利用方式对其影响作用差异不同,但总体来说改造为合欢林和撂荒草地对土壤理化属性的影响相对较少。相对于天然水桐林,其它土地利用方式土壤可蚀性明显增加,其大小依次为:花椒地<撂荒地<草地<新银合欢地<桑地<甘蔗地。无论是天然林地还是人工经济林地,其土壤可蚀性都处于较低的水平;受人为活动影响强烈的农业用地,其土壤可蚀性水平一般较高。说明该地区农业耕作措施可导致土壤对侵蚀营力分离和搬运作用的敏感性增强,抗蚀性能较低,更容易遭受侵蚀,因此在金沙江干热河谷区,从水土保持角度出发,应该尽可能的减少人为活动对土地的干扰程度提高土地抵抗侵蚀的能力。

[1] 杨万勤,宫阿都,何毓蓉,等.金沙江干热河谷生态环境退化成因与治理途径探讨:以元谋段为例[J].世界科技研究与发展,2001(4):37-39.

[2] Cui Peng,Wei Fangqiang,Li Yong.Sediment transported by debris flow to the lower Jinsha river[J].International Journal of Sediment Research,1999 ,14(4):67-71.

[3] 拜得珍,潘志贤,纪中华,等.浅议金沙江干热河谷生态环境问题及治理措施[J].国土与自然资源研究,2006,(4):50-51.

[4] Wischmeier W H,Mannering J V.Relation of soil properties to its erodibility[J].Soil Society of American Proceeding,1969 ,33(1):131-137.

[5] 宋阳,刘连友,严平,等.土壤可蚀性研究评述[J].干旱区地理,2006,29(1):124-131.

[6] 陈明华,周伏建,黄炎和,等.土壤可蚀性因子的研究[J].水土保持学报,1995,9(1):19-24.

[7] 海春兴,赵烨,陈志凡,等.河北省坝上不同土地利用方式土壤可蚀性研究:以河北省丰宁县大滩乡三道河为例[J].中国生态农业学报,2005,13(1):146-147.

[8] 徐燕,龙健.贵州喀斯特山区土壤物理性质对土壤侵蚀的影响[J].水土保持学报,2005,19(1):157-159.

[9] Zhanga K L,Shub A P,Xu X L,et al.Soil erodibility and its estimation for agricultural soils in China[J].Journal of Arid Environments,2008,72:1002-1011.

[10] 郑海金,杨洁,喻荣岗,等.红壤坡地土壤可蚀性 K值研究[J].土壤通报,2010,42(2):425-428.

[11] 张科利,彭文英,杨红.中国土壤可蚀性值及其估算[J].土壤学报 ,2007,44(1):7-13.

[12] 唐国勇,李昆,孙永玉,等.干热河谷不同利用方式下土壤活性有机碳含量及其分配特征[J].环境科学,2010,31(5):1365-1371.

[13] 张兵,蒋光毅,陈正,等.紫色丘陵区土壤可蚀性因子研究[J].土壤学报,2010,47(2):354-358.

[14] 何永彬,卢培泽,朱彤.横断山-云南高原干热河谷形成原因研究[J].资源科学,2000,22(5):69-72.

[15] 唐国勇,李昆,张昌顺.施肥对干热河谷生态恢复区林木生长及土壤碳氮含量的影响[J].水土保持学报,2009,23(4):185-189.

[16] 方海东,纪中华,杨艳,等.金沙江干热河谷新银合欢人工林枯落物层持水特性研究[J].水土保持学报,2005,19(5):52-55.

[17] 张春华,李昆,崔永忠.金沙江干热河谷上段退耕还林区造林树种选择[J].西南林学院学报,2005,25(1):20-23.

[18] 穆军,李占斌,李鹏.干热河谷水电站弃渣场植被恢复技术研究[J].应用基础与工程科学学报,2010,18(2):245-252.

[19] 杨振寅.元谋干热河谷植被景观动态与植被恢复研究[D].北京:中国林科院,2007.

[20] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999:13-169.

[21] Sharply A N,Williams J R.EPIC-Erosion Productivity Impact Calculator:1 Model Documentation[C]//US Department ofAgriculture TechnicalBulletin No.1768.US Department of Agriculture,Temple,TX.1990.

[22] Zhu Bingbing,Li Zhanbin,Li Peng.Soil erodibility,microbialbiomass,and physical-chemicalproperty changes during long-term natural vegetation restoration:a case study in the Loess Plateau,China[J].Ecological Research ,2010 ,25:531-541.