脉冲注水技术应用探讨

2011-04-23周延军中石化中原油田分公司采油五厂河南濮阳457001

周延军 (中石化中原油田分公司采油五厂,河南濮阳457001)

通过注水井向油层注水补充能量,保持油层压力,是在依靠天然能量进行采油之后为提高原油采收率和采油速度而广泛采用的一项重要开发措施。目前注水开发油田多采用常规注水方式,对多油层严重非均质油藏,注水开发中受渗透率级差影响,造成层间储量水驱动用不均,水驱动用程度低,相对差层难以动用或动用较差。在注水开发条件下,波及系数和驱替效率是提高原油采收率的重要指标。

脉冲注水是以吸水指数为指导,最大限度提高水驱动用的前提下,采取间断注水改变压力场的注水开发方式,即注水井采取间断性控制强度注水,在油藏中建立不稳定压力降,促使原来未被波及到的层、层带和区段投入开发,从而提高非均质储层的波及系数及驱油效率,最终提高油藏采收率。这种注入方式是非均质油藏提高层间动用、改善水驱效率的一种行之有效的方法。为此,笔者阐述了脉冲注水理论方法及机理,探讨了脉冲注水中注入量、注水强度和周期等参数的确定,并进行了现场应用。

1 脉冲注水理论方法及机理

脉冲注水理论方法首先利用多油层注采井组中的吸水指示曲线确定合理的注入强度,根据注采平衡原则制定单井日注入量,确定日注水时间,从而形成不稳定注水,最终到达改善注水剖面,扩大水驱波及体积,提高水驱采收率。

脉冲注水是不稳定注水,由于油藏渗透率差异,以连续稳定的方式注水,由于交换作用高低渗透层间趋势趋于平衡,注入水往往优先沿高渗透层带流动,低渗透层带难以波及。此时改变注水方式和强度,由于含油性和物性差异,同一时刻内高渗透层段与低渗透层段存在压力差,造成地层中压力场的不稳定分布,压力差产生附加窜流,受毛细管力作用和水动力效应,地层中流体的反向流动使被锁孔道打开,残余油被驱替出来。

2 脉冲注水参数的确定

2.1 注水强度的确定

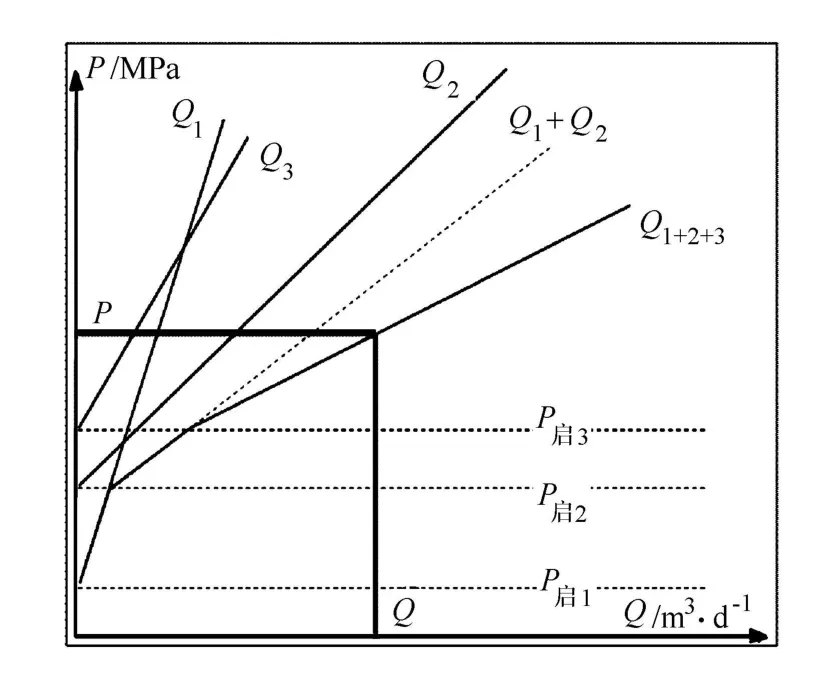

在多油层注水开发中,吸水指数曲线反应了在不同注水压力下注入层的吸水状况,反映了注水井吸水能力的强弱。由于各小层物性存在差异,指数曲线表现为多条不同斜率组合而成,各拐点处是新层启动的标志。如何更多的启动新层,理论注水强度应选择斜率较平缓段的数值。

如图1所示,要到达注水压力P才能同时启动3个小层,因此注入强度I就可以确定。注水强度依据下列公式计算:

式中,Q为P点压力下的注水量,m3/d。

2.2 单井注入量的确定

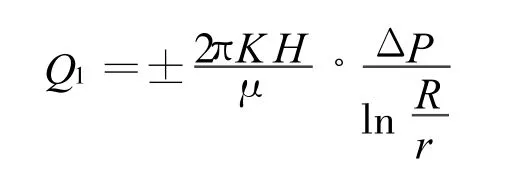

根据油水井在均质介质中生产时径向流原理,每天注入量可用以下公式表达[1-4]:

式中,Q1为单井注水量,m3/d;K为油层有效渗透率,μ m2;H为注水层有效厚度,m;r为油井折算半径,m;μ为流体粘度,mPa·s;Δ P为压降,MPa;R为供给半径,m。

图1 注水强度示意图

2.3 注入周期的确定

注入周期可以用以下公式表达:

根据以上确定参数,严格控制脉冲注水,并针对油藏地质特点及水淹程度对参数进行适应调整,提高水驱波及体积,控制含水上升。

3 现场应用及效果

3.1 单井效果分析

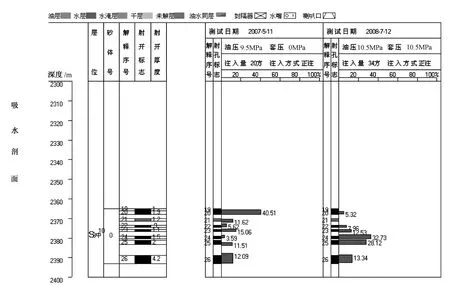

105-16 井组对应油井H105-8井,注采井距120m,注入层段8层13.8m,根据注水指数曲线,实施脉冲注水。依据各项参数确定脉冲注水参数:①注入强度:在压力13MPa下,注入量为5m3/d;②注入水量:日注量40m3;③注入周期:8h/d。

105-16 井组实施脉冲注水后增油效果分析图如图2所示。井组实施脉冲注水12d后见到增油效果,日产液能力由12.1t上升到18.6t,日产油由4.4t上升到7.3t,含水由71%下降到60.5%,有效期长达313d,累计增油939t。并且通过吸收剖面测试结果显示,剖面状况得到有效改善。

图2 105-16井组实施脉冲注水后增油效果分析图

3.2 整体实施效果

胡五断块2010年实施脉冲注水6个井次,措施实施后日产液141.1t,日产油26.5t,平均含水81%,平均动液面1556m。日增油能力8.1t,平均含水下降6%,平均有效期198d。实施后效果较好,能有效改善层间动用,提高注水波及体积,改善水驱开发效果,提高采收率。

4 几点认识

1)脉冲注水可有效改善注水剖面,扩大注水波及体积,使低渗透油层得到水驱动用,从而扩大波及体积,有利于油藏提高水驱采收率。

2)脉冲注水的注入强度,注入量及注入周期等参数,应根据油藏特点和开发指标予以校正。

3)该方法可在一个或多个井组上进行,具有广泛的适用性。

[1]张煜,张进平,王国壮.不稳定注水技术研究及应用[J].江汉石油学院学报,2001,23(1):49-52.

[2]向开理,李允,李铁军.不等厚分形复合油藏不稳定渗流问题的数学模型压力特征[J].石油勘探与开发,2001,28(5):49-52.

[3]冯延状,毛振强,生如岩.花沟气田提高采收率技术研究 [J].石油勘探与开发,2002,29(6):75-77.

[3]魏斌,张友生,杨贵凯,等.储集层流动单元水驱油实验研究[J].石油勘探与开发,2002,29(6):72-74.