甘肃西部北山区地下水的形成与分布

2011-04-19赵艳娜杨丽萍

尹 政,赵艳娜,杨丽萍

(1.甘肃省地矿局水文地质工程地质勘察院,甘肃 张掖 734000;2.甘肃地质工程勘察院,甘肃 张掖 734000)

甘肃西部北山区系指内蒙古额济纳平原以西,甘肃金塔~安西以北的甘(肃)蒙(内蒙古)西部山区,涵盖了1:20万国际标准图幅10幅。地貌上属于荒漠化构造剥蚀的低山丘陵区,海拔1 800~2 500 m,气候极端干旱,降水量一般70~100 mm/a,蒸发量高达3 000~4 000 mm/a。研究区水文地质研究程度较低,地质构造及水文地质条件十分复杂,地下水的形成和分布受降雨、地貌、地质、构造、古地理环境及新构造运动等综合因素的控制。降雨是地下水形成的最终补给来源,地质、地貌、构造、古地理环境、新构造运动决定着地下水补给源的接受能力、赋存形式、埋藏特征及补给、径流、排泄的循环关系。研究该区地下水的形成与分布,对于指导矿区找水,科学合理的开发利用有限的矿产资源,控制选矿厂的建设规模,实现资源节约型、环境友好型社会具有重要的现实意义[1~2]。

1 降雨对地下水的补给作用

研究区具有降水量小、蒸发量大的特点。根据《马鬃山煤矿幅》野马街气象站资料,1961-1976年年平均降水量为81 mm,蒸发量为3 064 mm,相差近40倍。同时降水量多集中于6、7、8三个月,多呈暴雨降落,占年降水量的60%以上。另外,降水量有随地形增高而增大的趋势,地形每增高100 m降水量随之增加5 mm,因此,研究区各地年降水量约在65~90 mm。经估算,研究区(3.98×104km2)年降水量约为30.85×108m3。依据前人研究成果,3~9月份降水量对地下水的补给有效,约占全年降水量的97%,因此,研究区全年大约有29.93×108m3的降雨对地下水起到了补给作用。

降雨渗入量的大小与降雨强度、地形地貌、岩石孔隙及裂隙的发育程度等均有关系。降雨不能直接补给第四系潜水,只能汇集于沟谷、洼地以洪流和积水的形式对地下水进行补给。研究资料表明,洪流过后沟谷地下水位普遍上升,洼地中长时间积水对地下水的补给强度亦较大;山地基岩分布区,降雨通过各种岩类的节理裂隙渗入补给地下水,中新生界盆地周边裸露的粗碎屑岩也可获得雨洪水的补给。

研究区中低山与丘陵相间分布,中低山山体单薄,山坡陡峻,沟谷深切,显然不利于降雨入渗。相反,丘陵及准平原区坡缓,风化壳厚度大,有利于降雨的渗入补给。因此,降水量相对丰富的中低山区的渗入量甚至比丘陵准平原区反而小,由此可知,地形的高低、降水量的大小并不能完全决定地下水的贫富。

2 地下水的分布及补给、径流、排泄条件

依据含水层的岩性结构特征,研究区地下水可分为第四系松散岩层孔隙潜水、碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水、变质岩及岩浆岩类裂隙水、断裂带脉状裂隙水五个大类。

2.1 第四系松散岩类孔隙潜水

第四系松散岩较广泛的分布于研究区沟谷、山间洼地及山间盆地,厚度几米至几十米,在有补给源及蓄水条件的地段分布有孔隙潜水,含水层岩性一般为松散的砂、砂砾石。由于各沟谷、洼地或盆地内含水层厚度不一,地下水的富水性也显著不同。根据本区地质、地貌和水文地质条件,第四系孔隙潜水又可分为沟谷砂砾碎石层孔隙潜水、山间洼地及山间平原洼地孔隙潜水两个亚类。

2.1.1 沟谷孔隙潜水

1)沟谷孔隙潜水的分布

研究区沟谷较发育,一般宽50~70 m,局部可达300 m,由于沟谷基底起伏不平,第四系厚度各地不一,致使沟谷第四系砂砾碎石孔隙潜水的分布亦不均匀。《明水幅》的红柳沟系、梭梭泉沟系;《星星峡幅》的红柳河沟系、马莲井沟系、炭子山沟系;《公婆泉幅》的北骆驼泉沟;《安北幅》的长流沟、西石板墩沟断续分布有孔隙潜水。《马鬃山煤矿幅》—《公婆泉幅》的苦泉沟系、麻黄沟系大部分地段均分布有沟谷孔隙潜水。受第四系厚度的控制,不同沟谷或同一沟谷的不同地段的富水性有明显差异。在含水沟谷区含水层厚度一般小于 5.00 m,水位埋深0.50~3.00 m。其中,《星星峡幅》马莲井沟系的小草湖—马莲井一带由于地下水补给条件好、含水层厚度大,富水性较好。据X16钻孔资料,水位埋深0.40 m,水位降深达 1.50 m 时,单井涌水量 542.50 m3/d。

(2)沟谷孔隙潜水的补给、径流及排泄条件

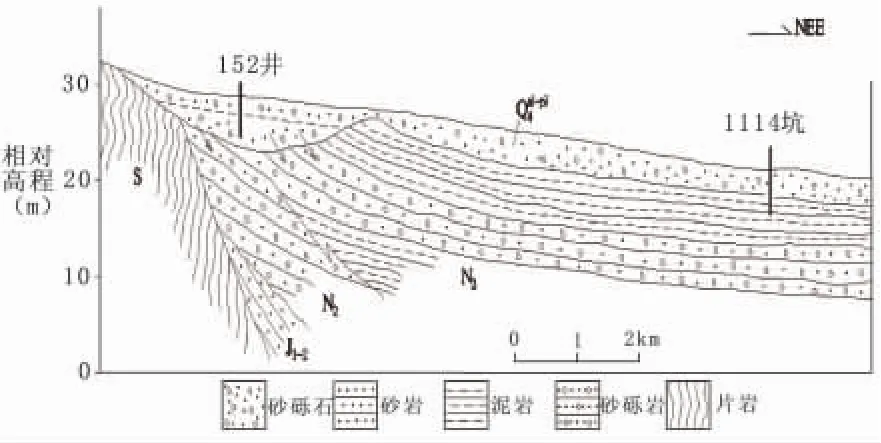

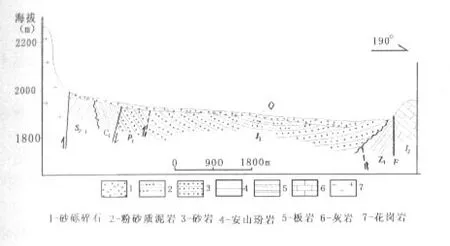

沟谷潜水主要接受地表洪流的补给,一般说来,汇水面积越大,其补给量越大,地下水也越丰富;沟谷砂砾石含水层与基岩风化壳直接接触,因此沟谷潜水除接受地表洪水的垂向补给外,可得到基岩风化壳裂隙潜水的侧向补给,如《马鬃山煤矿幅》芦草泉地带;沟谷第四系潜水在局部地段可通过横贯沟谷的断裂带得到补给,如《马鬃山煤矿幅》的牛圈子沟及巴格棱太沟局部地段;另外,受沟谷基底起伏的影响,在径流途中沟谷潜水与基岩裂隙水转化频繁。沟谷潜水一般顺沟向下游径流排泄,在流经碎屑岩类凹陷盆地时沟谷潜水可通过盆地边缘粗碎屑岩补给碎屑岩类裂隙孔隙水,如《马鬃山煤矿幅》流经盆地内的牛圈子沟、石板墩沟、巴格棱太沟等,在进入盆地前蕴藏着丰富的潜水,但流经盆地地段经九个试坑揭露,即使沟谷第四系厚度达24.5m也无水,很显然丰富的沟谷潜水到盆地边缘已全部补给了新近系层间承压水(图1);由于水位埋深浅,强烈的蒸发、蒸腾及泉水溢出也是其主要的排泄方式;另外,沟谷第四系潜水在局部地段可补给横贯沟谷的断裂带,成为断裂带脉状水,如长流沟。长流沟汇水条件较好,地下水径流畅通,沟谷呈NE—SW向延伸,纵贯墩墩山和大奇山,沟谷长度102 km,汇水面积1 322 km2,沟谷上游第四系厚度多小于5 m,沟谷中下游第四系厚度呈自北向南逐渐增厚,沟谷第四系松散层厚度最大可达50~70 m。

图1 牛圈子沟152井段水文地质剖面图

2.1.2 山间洼地及平原区洼地孔隙潜水

研究区山间洼地及山间平原孔隙潜水分布较广泛,依据所处的地质、地貌和地下水形成条件,可分三个亚类:即由断裂带脉状水补给的洼地潜水、由暂时性雨洪补给的积水洼地潜水、断陷盆地潜水。

1)由断裂带脉状水补给的洼地潜水

主要分布在《安北幅》的茨窝泉、青石泉及东大泉,《明水幅》的野马泉,《马鬃山煤矿幅》的野马大泉东部、勒巴泉等地带,面积较小。含水层以含泥砂碎石为主,厚度约1~4 m不等。它们处在断裂带的排泄地带,除接受断裂带脉状水补给外,还接受暂时性雨洪补给;潜水径流条件较差,矿化度较高,地表盐渍化较严重;地下水的排泄方式主要为蒸发、蒸腾及泉水溢出。

2)由暂时性雨洪补给的积水洼地潜水

主要分布在《星星峡幅》的马莲井、黄草泉一带,另外在研究区地势低洼处均有分布。潜水主要靠雨洪水的垂直入渗补给,多呈孤立的片状或带状分布,地下水在水平方向上几乎处于静止状态,径流条件较差,蒸发、蒸腾是其主要的排泄方式。

3)断陷盆地潜水

主要分布在《马鬃山煤矿幅》大葫芦断陷盆地,该盆地为低山丘陵环绕的封闭性盆地,巴格棱太沟由南向北横穿盆地,含水层为砂砾碎石,厚度达180余米,富水性较好。地下水主要按受巴格棱太沟洪流补给,另外,尚可通过东西向断层的截流得到基岩裂隙水的补给,通过北东向扭性断裂由深部排泄于驼马滩盆地。

2.2 碎屑岩类裂隙孔隙水

依据含水层结构、地下水水力性质,研究区碎屑岩类裂隙孔隙水大部分为层间承压水,局部地段为孔隙裂隙潜水。

2.2.1 碎屑岩类裂隙孔隙水的分布

研究区新近系、侏罗系凹陷盆地中堆积的粗碎屑岩是构成层间承压水赋存的物质基础;因沉积环境的变化而沉积的泥岩、粉砂岩与砂砾岩在垂向上的相间组合,构成了层间水的赋存条件;盆地内沉降过程中的持续下降及周边山区的抬升,形成平缓的向斜盆地,为地下水的承压提供了构造条件。

另外,侏罗系盆地的局部地段由于含水层以砾岩、砂砾岩为主,缺乏隔水盖层,后期构造变动,使岩层倾角较陡,达40°~60°,不具形成层间承压水条件,形成孔隙裂隙潜水。

1)新近系层间承压水的分布

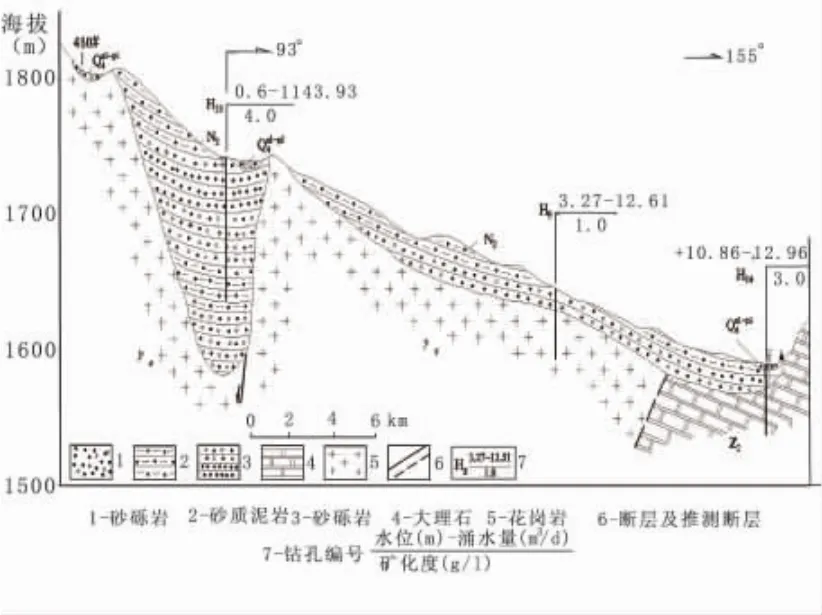

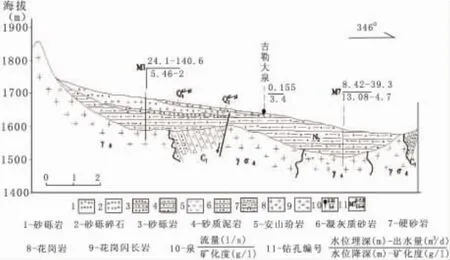

主要分布在:《马鬃山煤矿幅》的驼马滩、白湖、一百廿井盆地中,以驼马滩分布面积最大,富水性最强;《星星峡幅》的野马滩、黄草滩、小红泉—坡子泉一带第四系之下大面积分布;《旧井幅》的冒儿泉、骆驼泉一带也有新近系层间承压水分布,其富水性主要受含水层厚度所控制,在含水层厚度较大的地段,单井涌水量可达1 000.00 m3/d以上,在含水层厚度较小的地段,单井涌水量较小(图2);另外,《明水幅》的吉勒大泉一带也有分布,地下水富水性一般较差(图3)。

图2 骆驼泉盆地水文地质剖面图

图3 M7-M9钻孔水文地质剖面图

2)侏罗系层间承压水及孔隙裂隙潜水的分布

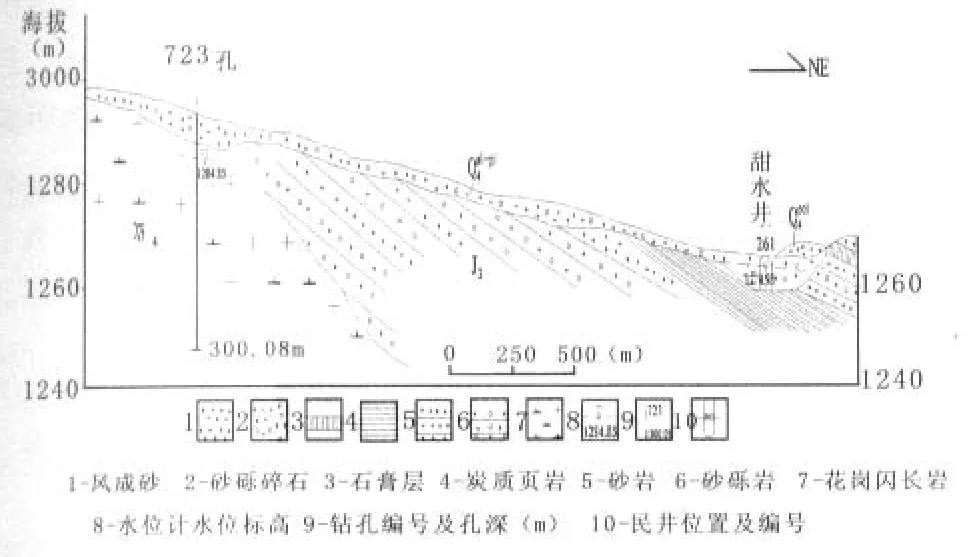

主要分布在:《公婆泉幅》的马鬃山南、北盆地(图4);《红石山幅》的红石山北部、甜水井北部(图5)及红柳丘井北部地带;《红柳河幅》红柳河站南部地带;《马鬃山煤矿幅》的条湖、红柳沟及牛圈子—马鬃山盆地;《旧井幅》的后红泉盆地。甜水井及马鬃山北盆地的地下水的富水性最强,单井涌水量最大可大于1 000.00 m3/d。

图4 马鬃山南上侏罗统(J3)盆地地质剖面图

图5 甜水井地段水文地质剖面图

2.2.2 碎屑岩类裂隙孔隙水的补给、径流及排泄条件

碎屑岩类裂隙孔隙水主要接受凹陷盆地边缘沟谷潜水、山区基岩裂隙水及构造破碎带裂隙水的侧向补给,在粗粒岩石出露地段,也可接受大气降水垂直入渗及地表洪流入渗补给,但补给量甚少。其径流、排泄受地形地貌、构造及岩石的透水性所控制,总的运动方向与地形一致。在盆地边缘地带,径流条件一般较好,渗透系数3~20 m/d,具有水流通畅及矿化度较低的特点,在盆地中部一般为地下水的停滞区,排泄条件甚差,矿化度较高。地下水一般排泄于沟谷孔隙含水层、断裂带脉状含水层等,局部地段呈泉水溢出地表或蒸发排泄。

2.4 变质岩及岩浆岩类裂隙水

该类型地下水分布于广阔的丘陵准平原地带,多赋存于前中生界变质岩及火成岩节理裂隙中,一般为潜水,掩埋于新近系沉积物之下的古风化壳中为承压水。岩性条件是该类型地下水形成与分布的极其重要的条件,往往岩性不同,节理裂隙发育程度不同,地下水的富水性有明显的差异。研究区内火成岩天然水点多,水量大(单井涌水量大于10.00 m3/d);变质岩区水点少,水量一般小于5.00 m3/d。

该类型地下水主要来源于降雨的垂向补给;地下水径流、排泄受地形地貌、构造及岩石透水性控制,其径流区与补给区基本一致,地下水径流方向与地形一致,局部地段受断裂带阻隔,顺构造线方向运动;地下水一般汇集于沟谷以潜流的形式向下游排泄,或侧向补给新近系、侏罗系裂隙孔隙水。

2.5 断裂带脉状裂隙水

2.5.1 断裂带脉状裂隙水分布

研究区内断裂带脉状水主要富集于东西向主干断裂带和与之伴生的北东组羽状断裂以及南北走向的断裂带中,断裂带脉状水的形成和富集都严格的受着构造裂隙发育程度、断裂面性质、破碎带宽度、补给等条件的限制,一般具有承压性。依据区域构造特征,可分为五个构造富水带。

1)马鬃山弧形构造富水带

处于东西向断裂与北西向断裂带呈截接复合的勒巴泉—双井子一带,为《马鬃山煤矿幅》内断裂带裂隙水较大面积分布地带。水点、盐渍洼地呈线状密布(图2-6)。北西向弧形断裂及东西向逆冲断裂,因其延伸长、规模大,旁侧次一级的张性断裂发育,因此也赋存着较丰富的断裂带脉状水。属东西向构造体系的初序次的北东向扭性断裂较发育,旁侧影响带宽,多赋存丰富的地下水。

2)《公婆泉幅》马鬃山南东西向断裂富水带

该断裂为一压性断裂,断面倾向北,为一阻水断裂。由于多期活动和规模巨大,破碎带及其影响范围较大,断裂上盘处于基岩裂隙水补给方向一侧,因此在较大沟谷附近常赋存一定量的地下水。据G17号孔抽水,降深2.47 m时,涌水量可达590.60 m3/d,但因补给不足,连续抽水时水位稳定下降,水量亦明显减少。

3)《明水幅》吉勒大泉—梭梭泉断裂富水带

该断裂具有继承性活动,断裂宽度30~60 m,构造岩非常破碎,大部未胶结,局部胶结为角砾岩。该断裂可能为一先压后张的复活断裂,断裂带及影响带均富水。据M24号孔抽水,水位降深10.98 m 时,出水量达 616.12 m3/d,补给来源较为充足,在沟谷交汇处和地势低洼地带有泉出露。

4)《星星峡幅》独红山弧形构造富水带

该断裂带性质不明,宽度约20 km,长约100 km,在弧形构造顶端,张性结构面发育,其走向为北东或北西向,有利于地下水的储存,地表有沟谷通过,南部中低山区降水量较大,地下水补给条件较好,所以该断裂富水性较好,单井涌水量较大。据X21号孔资料,含水层为寒武系灰岩,水位降深1.90 m时,单井涌水量737.10 m3/d。

5)《安北幅》北东向断裂富水带

该组构造在东部和东南部比较发育,其富水性受补给条件控制,在垒墩子、小泉附近地下水补给条件较好,所以富水。该断裂在垒墩子发生于二叠系凝灰岩和花岗岩中,属扭性平推断层,两侧岩性破碎,并有一近南北向的平推断层与之相交。据A22号孔资料,当水位降深为2.50 m时,出水量为680.00 m3/d,矿化度0.83 g/L,水质较好。小泉地区经勘察证实,也是一北东向断裂富水带。据A25号孔揭露,抽水降深2.30 m 时,出水量即达772.00 m3/d。

2.5.2 断裂带脉状裂隙水的补给、径流及排泄条件

断裂带脉状裂隙水接受基岩裂隙水的侧向补给、深部裂隙水的顶托补给,一般补给源较远,地下水沿断裂带方向径流、排泄,一般补给碎屑岩类孔隙裂隙水。

3 结论

(1)依据含水层的岩性结构特征,本区地下水可分为第四系松散岩层孔隙潜水、碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水、变质岩及岩浆岩类裂隙水、断裂带脉状裂隙水五个大类。各类地下水互相转化,水力联系较密切,但降雨是各类地下水形成的最终补给来源。

(2)依据区域构造特征,研究区大致有五个构造富水带,赋存较丰富的脉状裂隙水,补给条件较好,可选为地下水供水水源地勘探靶区。

(3)依据区域水文地质条件,主干断裂及影响带、沟谷与断裂交汇带、第四系断陷盆地、新近系盆地、侏罗及白垩系盆地等地带,有利于地下水的富集,初步分析富水性较好,可选为地下水供水水源地勘探靶区。

(4)北部山区各类地下水的转化是一个复杂的问题,本文仅利用已有成果进行了初步分析,如要彻底地查清各类水的转化关系,如:降雨及各类地下水的转化量、转化规律等一系列问题,尚需开展高精度的水文地质测绘、综合物探、钻探等方面的工作。

[1]甘肃省地矿局水文地质工程地质勘察院.甘肃西部北山区水文地质条件研究[R],2010.

[2]甘肃省地矿局第二水文地工程地质队.河西走廊及北山地区地下水资源报告[R],1984.