非线性思维下当代建筑界面场地景观适应策略

2011-04-14王班

王 班

场地景观如何与自然、城市及建筑的有机融合、土地资源如何有效的利用及用地的地脉如何延续,不仅是对现今建筑如何生态式的与场地作用的要求,同时也是满足人们回归自然的心理需要的重要方式。随着非线性、复杂科学的发展及其在建筑领域的渗透与转换以及数字化技术的发展与应用,为在建筑界面层面适应场地景观环境提供了新思路与方法。

1 非线性思维以及非线性思维下建筑界面的内涵

非线性以及非线性科学、复杂性以及复杂系统是在对自然界新的认识的基础上发展出来的。非线性科学中研究体现了非线性系统的实质:系统内在部分子系统或者全部子系统之间的非线性相互作用产生的非叠加效应形成了系统动态演化过程的多样性与多尺度性[2]。复杂性、复杂系统乃至复杂性科学是在非线性系统的研究以及非线性科学的发展基础上进一步发展形成的。复杂系统是由众多存在复杂相互作用的组分(或子系统)组成的,系统的整体行为不能由其组分的行为(功能或特征)来获得[2]。

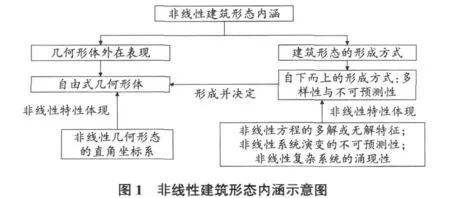

“非线性建筑”也是当代建筑学界在此相应的科学基础上出现的新的概念。1997年,查尔斯◦詹克斯在英国 AD杂志第 129期上提出:“非线性建筑:新科学=新建筑?”[3];后现代哲学家吉尔◦德勒兹(Gilles Deleuze)的去中心学说、推崇即刻性与偶然性的观念为非线性建筑找到思想依据[4];清华大学徐卫国教授在其《涌现》一书中对德勒兹主要思想从三个方面进行了主要概括,同时为非线性建筑进行了定义[5]。非线性建筑形态内涵中,建筑形体的非线性形成方式是其本质,这也是非线性建筑形态区别于传统的对建筑形体控制设计方式下形成的曲线式建筑形体的本质所在(见图1)。

从对非线性自身的概念及其特征分析与对已有的非线性建筑的概念与哲学思想分析可看出,“非线性”建筑界面实际上是在非线性思维方式下的建筑界面的几何表现特征和形成方法与过程的概括表达,是借用非线性及非线性系统的概念,根据建筑界面自身的特性,在建筑形态领域的转化。非线性建筑界面的内涵为:设定建筑界面系统的组成要素、要素的行为方式与行为范围以及要素间的相互关联规则,在外界环境影响因素的作用下,引起建筑界面系统组成要素的行为,通过要素间的关联作用自下而上的演化形成具有多样可能性的建筑界面为非线性建筑界面。

场地资源适应的非线性建筑界面策略主要体现在运用自身组成构件与场地景观形成复杂的相互作用方式,用一种类似自然形态的表皮拟态的方式,融入并重新塑造了场地景观。类似自然形态的拟态策略,通过控制建筑界面组成构件的材料景象反射性能、自身的大小、反射角度、凹凸程度等参数控制,使建筑界面具有复杂的行为能力,通过形成的差异化反射或者复杂肌理与周围场景融为一体。这种融入环境的方式并不是对外界场景的简单反射或模拟,而是在保持建筑自身个性的前提下,形成对建筑与场地景观共同构筑的新场景的新的塑造与诠释。

2 非线性思维下建筑界面的场地景观适应策略

2.1 建筑界面的组成构件差异化反射与场景的融合及塑造

具有一定反射性能的材料构件形成的建筑界面对环境场景形成镜面反射,周围环境为塑造场景的主要因素。不是线性关系的直接反射,而是通过与外界场景建立相应的关联性,通过反射面角度的不同与材料反射性能的差异,将周围不同环境片断式差异化的映射到同一建筑界面组成构件上,在这样构成的整体建筑界面上形成与其周围环境相似但不相同的新场景。其中主要控制的参数有材料的反射性能、透过方式、组成构件的反射角度,构件的大小、形状(见图2)。

1)玻璃材料具有反射与透射同时兼顾的性能。赫尔佐格与德梅龙在瑞士设计的帕特里亚保险公司总部的办公楼的外界面,具有反射性能的玻璃窗单元具有多个朝向角度,使经玻璃窗映射后在建筑外界面上形成了与其周围场景相似但不相同的场景。建筑界面以建筑与周围场景自身对新场景进行了新的诠释,在其融入到新场景中的同时,保证了自身的独特个性。

2)运用不透明反射材料组成建筑构件以及建筑界面构件之间的缝隙,使穿透部分的建筑界面与其差异化反射的建筑界面部分形成复杂的景观作用,使建筑界面与场景的相互融合并对其产生新的塑造。加拿大魁北克国际欢庆公园中(Inter-national Garden Festival),通过设置一种不破坏森林的临时性装置,为人们提供一处既可观赏景观,同时又不破环景象的场所。具体设计一系列具有反射性能的钢板间隔式的组合在一起,墙体通过不同角度的钢板反射周围景观,墙体上的空洞成为人们观赏景观的窗户。这样建立了参观人员可以观看与拒绝被看的关系,使人们在景观中消隐,保持了景观的完整性。

2.2 建筑界面肌理的复杂性塑造与场景的融合及塑造

通过建筑界面肌理的复杂性塑造对场景的模拟是对场景中的主要元素分析、转换、再生成建筑界面的方式达到和环境的一体化,体现非线性的内涵(见图3)。

建筑界面的肌理塑造可分为抽象表现与具象应用两个方面:

1)抽象表现。赫尔佐格与德梅龙在美国加利福尼亚新德杨博物馆的设计中,其建筑界面采用了穿孔板,穿孔钢板的反射性决定了对场景映射的程度,同时对孔洞的密度、大小、凹凸程度的控制不仅决定了建筑内视线遮挡与透光率,即控制建筑界面的通透性,也形成了与周围环境关联的抽象肌理,使建筑具有了与环境融合的性质。2)具象表现。通过对场景元素的分析,从中选择一个具有融入场景性质的材料元素作为建筑界面要素的组成部分。与直接植物绿化界面或者覆土界面本质的区别是,通过对该材料性能的分析与人工加工相结合形成的组成要素为一个与外界具有关联性并具有一定相应的行为能力的构件,不但反映了该材料的性质,更可以控制该要素的性能参数。

2.3 建筑界面的虚实交互与场景的融合及塑造

建筑界面是通过将建筑界面像素化,即建筑界面分解或设置许多单元体,每个单元体为一个像素,通过对其控制感应,使建筑界面呈现相应的图案或影响,根据场所的需要相应发生变化,达到与场所互动的效果。界面通过这种方式与场所融合、互动,与以往策略最核心的区别在于:通过数字媒体技术与智能技术在建筑界面的运用,建筑界面不仅可以模拟真实的物质世界,包括具象的场景、空间、与自身无关的界面肌理等来消隐自身,达到与环境融合;同时具有与场所互动的能力,一方面,可以随场所需要,转化界面表达,呼应外界场所的变化,另一方面可以通过界面由内而外或由外而内的表达传递信息,使内部空间与外部空间产生联系(见图4)。

1)媒体墙:像素媒介化的建筑界面与场所的互动。

格拉茨美术馆的媒体墙是以可控的像素为基础,将 925盏圆形氖灯源均布在有机建筑界面之下。这些灯将整面复杂的曲线玻璃幻化成了一面 45m宽、20m高的低分辨率黑白显示屏。计算机控制墙体灯光的强度,使墙面可以被投射上各种图形和简单的动画。媒体墙使建筑本身成为信息的发生器,而媒体墙也成为传播艺术信息的“交流膜”,并为城市提供了一道独特的风景。

2)超表皮:复杂智能化建筑界面对场景的营造与互动。

坐落于伯明翰剧场的一种可动的建筑表皮被称为“灵动的超级表皮”。超表皮由许多小的金属片组成,每个金属片背后有一根可水平伸缩的杆件,两者共同形成了超表皮的组成构件。构件与电脑调节装置连接,在计算机系统的控制下,构件对外界环境的反应与适应,以及构件之间的关联性使整个界面具有复杂的行为能力,模拟出表情复杂的动态效果,反映环境的复杂变化。

3)赛博空间:虚拟现实式的建筑界面对场景的营造与互动。

2000年远东国际数码建筑设计首奖作品是名为信息地图(i-map)的博物馆设计。i-map通过探讨软件、硬件、空间三者的关系,使参观者像超文本链接一样选择自己的主题,仿佛巡游在三维空间的网站之中。虚拟的展示环境会随着参观者的认知而改变,一个矩形的空间可以体验成圆的。同时,通过虚拟影像叠影到建筑实体墙面,会创造出新的空间体系。

3 结语

对非线性的概念、非线性系统特性、非线性科学研究内容以及复杂系统与非线性系统关系的了解和分析从哲学层面、思维层面、方法层面为建筑界面适应场地景观的设计打破以往思维的限制提供了思路源泉,从建筑界面的组成要素、要素的行为方式、要素之间的关联方式的设定以及建筑界面的组成要素与场地环境进行相应的关联,并可结合当代数字化智能技术与虚拟技术,形成与场地景观环境相适应的新策略,为在建筑界面层面适应场地景观环境提供了新思路、新天地。

[1] 陈同兴,张季谦.非线性物理概论[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2010.

[2] 李士勇.非线性科学与复杂性科学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2006.

[3] 徐卫国.褶子思想,游牧空间——关于非线性建筑参数化设计的访谈[J].世界建筑,2009(8):89-98.

[4] 徐卫国.非线性建筑探索[M].北京:中国建筑工业出版社, 2006.

[5] 徐卫国.非线性建筑设计[J].建筑学报,2005(12):101-105.