非英语专业大学生英语作文衔接手段习得模式研究*

2011-04-12房红芳陈士法李延波

房红芳 陈士法 李延波

(山东科技大学外国语学院,山东 青岛 266510)

一、引言

早在1976年,Halliday &Hasan就提出了语篇衔接理论。该理论认为句子是组成语篇的谋篇机制(texture),[1]这种谋篇机制是由一个个纵横交错的衔接纽带组成的。他们把在语篇上下文中有意义的衔接纽带称为衔接,认为衔接是把句子组成语篇的主要手段,并进一步指出衔接主要有五大类型:指代、替代、省略、连接和词汇衔接。

此理论一提出,很快在学术界引起很大反响,许多学者把这一理论应用于多个领域和学科。利用这一理论来分析英语学习者英语作文衔接手段习得情况的学者也不在少数,[2][3][4]但似乎没有得出一致的结论。中国英语学习者在英语写作中衔接手段的习得情况也一直被研究者们所关注,可纵观已有研究文献,大多数都是从静态角度进行分析的:如潘璠、冯跃进对中国某大学非英语专业研究生的英语作文进行研究后得出以下结论:大多数连接词使用上都呈现出过少现象,也有部分连接词使用过多;国内非英语专业研究生对连接词“and”、“but”和“so”使用频率都较高。[5]本研究结论只涉及了国内非英语专业研究生对连接这一衔接手段的使用特点,对其他衔接手段的使用情况并未涉猎。张文霞研究了清华大学30位学生的英语作文后发现:指代、连接和词汇衔接使用最多,省略和替代使用较少。[6]这一研究较全面地反映了大学生在某个时期对这五种衔接手段的习得特点,但这只是一种静态的反映。那么学生在学习英语过程中随着英语学习的不断深入,他们对这五种衔接手段的习得情况又是怎样的呢?这种从动态角度对这一问题进行研究的文献目前在国内还为数不多,只有徐玉臣曾对大一、大三两个不同年级的英语专业学生作文中的衔接手段、衔接模式进行过对比分析,发现高、低年级组之间衔接手段的使用呈现出显著差异;[7]虽然两组受试衔接手段使用的总数无显著差异,但词汇衔接,尤其是复杂词汇衔接的使用数量是随年级的上升而增加的,而其他类型衔接手段的使用数量在两组间并无显著差异。徐玉臣的研究虽动态地反映了两个不同年级英语专业大学生英语作文中衔接手段的使用特点,可他在研究中所选用的受试不是同一批学生,这样得出的结论会不会受影响呢?这一问题还有待进一步研究。到目前为止,动态跟踪某一阶段同一批英语学习者,连续跟踪调查他们英语作文衔接手段习得情况的文献还尚不多见。

因此,本文设计了以下研究,从动态的角度对同一批中国非英语专业大学生英语作文衔接手段的习得情况进行连续跟踪调查分析,从而探索非英语专业大学生英语作文衔接手段的习得模式。

二、研究设计

(一)研究目的

本研究以Halliday&Hasan的英语衔接手段分类为基础,调查研究非英语专业大学生英语写作中衔接手段的习得模式,主要回答以下两个问题:

1、在大学英语学习的不同阶段,学生使用衔接手段的总体情况如何?

2、随着英语学习的不断深入,学生对衔接手段的使用有无变化?若有变化,变化的模式是什么?

(二)受试

受试为我们随机抽取的国内某高校2005级应用化学和环境科学两个班学号为单号的同学,共35名。这些受试虽专业不同,但他们在大学前两个学年使用同样的英语教材(《大学英语》全新版),每人至少学英语6年,母语都是汉语。

(三)研究工具

本研究以我们随机抽取的35名受试在连续四次大学英语期末考试中写的作文为研究工具。该高校的大学英语期末考试从出题、考试到阅卷由教务处统一组织管理,考试的整个过程可靠有效。

(四)研究过程

我们首先收集整理了35名受试从第一到第四学期的英语期末考试作文。通过整理我们发现3名同学的作文不符合要求,一名同学在第一学期期末考试中缺席,另两名同学在第二学期期末考试中一名写离题,另一名仅写了一句话,于是把他们剔除。这样我们整理了32名受试、4个学期、共128篇作文,然后根据Halliday &Hasan衔接手段的分类,对样本作文中的衔接手段进行如下编码:

接着根据Norment所采用的确定衔接手段的方法,[8]我们设计了标注每篇样本作文衔接手段的步骤:

1、先通读作文样本一遍,并同时给作文中的每个句子标上序号①,②,③……;

2、重读一遍,并用表1中的字母编码标注各类衔接手段;

3、再重读一遍,检查标注的各类衔接手段编码是否正确或是否有遗漏。

我们将作文样本复印了三份,课题组三名成员每人一份,按照上述步骤对样本中的衔接手段进行标注。三名成员标注完毕后,我们进行了相互核对,对样本中所标注的不同之处或有争议的地方进行讨论修改,最终形成统一意见。根据以上这些步骤,分析样本作文的实例如下:

(五)数据收集与分析

所有样本作文的衔接手段都确定无异议后,我们设计了“衔接手段统计表”(见附录),按照不同学期、不同衔接手段的分类逐一数出每个样本中所标注的所有衔接手段,填写在“衔接手段统计表”中,并把它们作为原始数据输入电脑,进行统计分析。

1、使用频率调查

根据研究目的,分析分两步进行。第一步为学生使用各类衔接手段的总体情况统计;第二步为学生使用各类衔接手段的变化分析。

为了了解学生使用各类衔接手段的总体情况,首先,我们利用Excel分别计算出了受试在四个学期中各类衔接手段的使用数量,然后又计算出其各自的百分比(结果见表2)。

表2 四个学期中各类衔接手段的使用数量及其百分比

从衔接手段的总体使用情况来看,在四个学期的大学英语学习阶段,受试在英语考试作文中共使用各类衔接手段2844个。其中指代使用频率最高,1287个,占使用各类衔接手段总数的45.25%;连接位居第二,791个,(27.81%);词汇衔接屈居第三,690个,(24.26%);替代和省略使用较少,分别为71个(2.50%)和5个(0.018%)。由此,我们可以说在大学英语学习的各个阶段,非英语专业大学生在其英语作文中使用了各类衔接手段,但各类衔接手段的使用频率并不相同,其中指代使用频率最高,连接位居第二,词汇衔接居于第三,替代与省略使用较少。

从每个学期的使用情况来看,第一学期共使用各类衔接手段962个,占各类衔接手段使用总数的33.83%;其中指代使用频率最高,515个,占第一学期各类衔接手段总数的53.5%;连接位居第二,286个,(29.73%);词汇衔接居第三,135个,(14.03%);替代和省略分别为23个(2.39%)和3个(0.31%)。第二学期共使用各类衔接手段541个,占各类衔接手段总数的19.02%;其中指代使用频率最高,271个,占第二学期各类衔接手段总数的50.09%;连接位居第二,158个,(29.21%);词汇衔接居第三,102个,(18.85%);替代和省略分别为8个(1.48%)和2个(0.37%)。第三个学期共使用各类衔接手段709个,占各类衔接手段总数的24.93%;其中指代使用频率最高,260个,占第三学期各类衔接手段总数的36.67%;词汇衔接上升为第二,250个,(35.26%);连接居第三,170个,(23.98%);替代是29个(4.09%);省略为0个。第四学期共使用各类衔接手段632个,占各类衔接手段总数的22.22%;其中指代使用频率还是最高,241个,占第四学期各类衔接手段总数的38.13%;词汇衔接位居第二,203个,(32.12%);连接居第三,77个,(28.01%);替代11个(1.74%);省略还是0个。据此,我们认为在大学英语学习的不同阶段,各种衔接手段的使用呈现不同的变化趋势:随着学生英语水平的不断提高,指代的使用频率呈递减趋势,而词汇衔接的使用呈递增趋势,连接、替代与省略的使用频率却没有表现出稳定的变化趋势。

2、使用频率变化调查

为了分析四个学期中学生在使用各类衔接手段方面是否存在变化,我们又利用SPSS13.0中的One-Way ANOVA对四个学期中各类衔接手段的使用频率进行了分析(结果见表3)。

表3 One-Way ANOVA:四个学期中各类衔接手段的使用频率变化

从表3的分析结果来看,指代、连接、词汇衔接与衔接手段总数的Sig.值均为.000,小于0.05的临界值,说明四个学期中它们的使用频率存在显著变化;替代(Sig.=.065)与省略(Sig.=.133)的Sig.值均大于0.05的临界值,说明二者的使用频率变化不显著。

三、结果与讨论

(一)衔接手段的总体使用情况

就衔接手段的总体使用情况来看,本研究发现在大学英语学习的各个阶段,非英语专业大学生在其英语作文中使用了各类衔接手段。其中指代、连接和词汇衔接使用频率较高,替代与省略使用较少。张文霞曾研究了30位清华大学学生的英语作文发现:指代、连接和词汇衔接使用最多,省略和替代使用较少。这与我们的结论基本一致,可见这一结果基本能反映我国非英语专业大学生英语作文衔接手段使用的总体趋势。

四个学期中,受试在样本作文中使用了较少的替代与省略,尤其是省略,在后两个学期使用为零,这也许体现了我国非英语专业大学生英语衔接手段的习得特征,同时也表明我国非英语专业大学生在英语作文中还不太擅长使用替代与省略。这一方面或许是“替代与省略主要是在口语语篇中使用”,[9]另一方面或许是“对外语学习者来说,替代与省略是较复杂的语法知识,即使对高水平的外语学习者来说,掌握好替代与省略也是不容易的”。[10]因此,作为我国非英语专业的受试在写英语作文时很可能会避免使用复杂的衔接手段来表达自己的观点。

(二)衔接手段的习得模式

对于本研究调查的第二个问题:非英语专业大学生英语衔接手段的习得模式是什么,我们认为在大学英语学习的不同阶段,各种衔接手段的使用呈现不同的变化趋势:随着学生英语水平的不断提高,指代的使用频率呈递减趋势,而词汇衔接的使用呈递增趋势,连接、替代与省略的使用频率却没有表现出稳定的变化趋势。

1、指代的习得模式

为什么指代和词汇衔接的使用频率会随学生英语水平的不断提高而呈现出不同的变化趋势呢?首先,让我们来看看指代的习得情况。根据Halliday&Hasan对指代的分类,指代包括人称指代、指示指代和对比指代。我们对样本作文中这三类指代的使用情况进行了进一步的统计与分析(结果见表4、表5)。

表4 四个学期中各类指代的使用数量及其百分比

表5 One-Way ANOVA:四个学期中各类指代的使用频率变化

从表4的统计结果来看,在这三类指代中只有人称指代的使用频率呈递减趋势(从89.13%降至79.25%),指示指代的使用略有上升,(从7.77%升至20.33%),而对比指代没有呈现明显的变化趋势。从表5的分析结果来看,在这三类指代中只有人称指代的使用频率发生显著变化,Sig.=.000小于0.05的临界值,而其他两种指代的使用频率变化并不显著(指示指代Sig.=.425,对比指代Sig.=.316),Sig.值均大于0.05的临界值。

那么人称指代的显著变化又是从何而来呢?我们又对样本中人称指代的使用情况进行了统计分析(结果见表6)。

表6 四个学期中各类人称指代的使用数量及其百分比

从表6的统计结果可以看出,第一人称代词的使用总体呈递减趋势(从第二学期的37.23%降至13.09%),第三人称代词总体呈递增趋势(从第二学期的61.47%增至84.82%),第二人称代词的使用频率并不呈明显变化趋势。由此,我们可知随着英语水平的不断提高,受试在英语作文中逐渐减少使用第一人称代词,同时逐渐增加使用第三人称代词来表达自己的观点。

Hinkel曾指出汉语文章使用的第一、第二人称代词要明显多于英语文章。[11]马广惠发现中国学生在英语写作时第二人称代词的使用远远多于美国学生。[12]他们的研究结果表明在英语书面语的表达过程中,过多地使用第一或第二人称代词不太符合英语表达习惯,因为“第一人称代词往往代表作者的直接话语参与,通常在口语语篇中出现”,而“第二人称代词往往表明与读者直接交流,在正式英语文章中也常常被认为是不合适的”。[13]在本研究中我们发现第一人称指代的使用呈递减趋势而第三人称代词的使用却呈递增趋势表明:随着受试英语水平的不断提高,他们逐渐习得指代这一衔接手段在书面语中的正确运用,他们可能意识到了第一、第二人称代词的口语化特点,有意减少使用带口语特点的第一人称代词,增加使用较客观的第三人称代词来提高自己的写作水平。

2、词汇衔接的习得模式

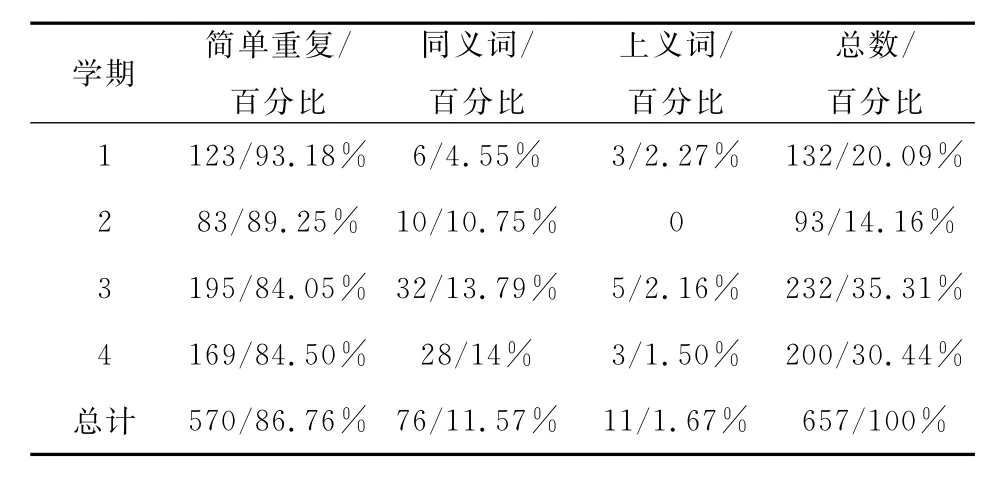

让我们再看看词汇衔接手段的习得模式。按照Halliday &Hasan对词汇衔接手段的分类,词汇衔接可归纳为复现和词汇搭配两大类,复现又分为简单重复、同义词、上义词、反义词等。我们对样本中词汇衔接的使用情况按照这两类也做了专门统计分析(结果见表7、表8)。

表7 四个学期中各类词汇衔接的使用数量及其百分比

表8 One-Way ANOVA:四个学期中各类词汇衔接的使用频率变化

从表7的统计数字我们可以发现:在样本作文中,复现是词汇衔接中最主要的使用衔接手段,四个学期的使用均超过92%,而搭配的使用明显偏少。从表8的分析结果来看,复现、搭配的使用频率变化都十分显著,二者的Sig.值都小于0.05的临界值。但由于搭配使用数量太少,对其我们没做进一步统计分析,只统计分析了样本中复现手段的使用情况,其中反义词的使用在样本作文中为零,故表9中省略不计(结果见表9)。

表9 四个学期中各类复现的使用数量及百分比

从表9的统计数字不难看出,简单重复是各学期使用频率最高的,平均使用量为86.76%,但四个学期来总体呈递减趋势(从93.18%降至84.50%);同义词的使用虽不太频繁,最高的使用量也仅占14%,但总体呈递增趋势(从4.55%增至14%);上义词的使用数量更少,平均仅占1.67%,且使用变化没有明显变化趋势。由此,我们认为随着受试英语水平的不断提高,各类词汇衔接手段的习得并不是均衡发展,简单重复自始至终占据首要位置,但由于词汇量的不断增加,学生也会增加利用同义词这一衔接手段来表达自己的观点。

四、结论与进一步的研究

综上所述,我们认为我国非英语专业大学生英语作文衔接手段使用的总体情况是:在大学英语学习的各个阶段,非英语专业大学生在其英语作文中使用了各类衔接手段。但各类衔接手段的使用频率并不相同,指代、连接和词汇衔接使用频率较高,替代与省略使用较少;对于我国非英语专业大学生英语衔接手段的习得模式,我们认为在大学英语学习的不同阶段,各种衔接手段的使用呈现不同的变化趋势:随着学生英语水平的不断提高,指代的使用频率呈递减趋势,而词汇衔接的使用呈递增趋势,连接、替代与省略的使用频率却没有表现出稳定的变化趋势。

由于所受条件限制,本研究所选取的样本数量虽符合实证研究的数量条件,[14]但样本数量不是很大,所以所得结论也只是探索性的,有待其他研究作进一步证实。同时,为了获得相同条件下的样本作文,本研究选取了连续四次考试的受试写作,故文章体裁有所不同,不同的体裁对于衔接手段的使用是否有影响呢?本文对此问题未涉及,将来的研究也可以从这一点着手展开。

[1]Halliday,M.A.K.&R.Hasan.CohesioninEnglish[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2006.

[2]Crowhurst,M.Cohesion in argument and narration at three grade levels[J].Research in the Teaching of English,1987,(21):185-201.

[3]Spiegel,D.&F.Fitzgerald.Textual cohesion and coherence in children's writing revised[J].Research in the Teaching of English,1990,(24):49-66.

[4]Cox,B.E.,T.Shanahan &M.Tinzmann.Children's knowledge of organization,cohesion and voice in written exposition[J].Research in the Teaching of English,1991,(25):179-218.

[5]潘璠,冯跃进.非英语专业研究生写作中连接词用法的语料库调查[J].现代外语,2004,(2):157-162.

[6]张文霞.中国学生英语应试作文篇章特点及中外阅卷人员的评判研究[M].北京:清华大学出版社,2004.[7]徐玉臣.英语作文衔接模式与衔接错误的对比分析[J].国外外语教学,2003,(3):54-60.

[8]Norment,N.J.Contrastive analysis of cohesive devices in Chinese and Chinese ESL in narrative and expository written texts[J].Chinese Language Teaching Association Journal,1994.,(29):1,49-81.

[9]Halliday,M.A.K.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

[10]McCarthy,M.DiscourseAnalysisforLanguageTeachers[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.,2002.

[11]Hinkel,E.SecondLanguageWriter'sText:Linguisticand RhetoricalFeatures[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates.,2002.

[12]马广惠.中美大学生英语作文语言特征的对比分析[J].外语与外语教学,2002,(5):345-349.

[13]Biber,D.VariationacrossSpeechandWriting[M].Cambridge:Cambridge University Press,1988.

[14]韩宝成.外语教学科研中的统计方法[M].北京:外语教学与研究出版社,2000.