试论高职院校人文素质教育课程体系的构建——基于闽南高职院校的研究

2011-03-23周榜师尤艺金

周榜师,尤艺金

试论高职院校人文素质教育课程体系的构建——基于闽南高职院校的研究

周榜师,尤艺金

(漳州职业技术学院,福建 漳州 363000)

近年来,高职院校在以“就业为导向”的语境中,人文素质教育课程呈现出被边缘化或者被虚化的图景,本研究通过闽南地区高职院校人文素质教育课程实施现状的调查分析,提出高职院校人文素质教育课程体系的构建及人文素质教育课程的实施条件和实施方法。

高职院校;人文素质教育;课程构建

人文素质教育也可叫通识教育或通才教育,是21世纪大学教育的重要特征,高职院校作为我国“高等教育”的一部分,人文素质教育也应成为其重要内容。因为高职教育人才培养目标是“高素质的应用性技能性人才”,其根本任务是不仅要让学生学会做事,而且会做对国家对人民有益具有创造性意义的事。要达到这样一个目标,就必须要求学生既掌握较高的操作技能,又有较高的人文素质,即培养具有一定潜质的创新性人才,而不是简单的“操作工具”或“谋生机器”。因此,它有别于中职院校的培养目标,也不同于培养研究性理论性人才为主的传统“大学”,它的旨向是既能动手又能动脑并能有所创新,融理论与实践于一体的“创造性”人才,并在整个职业生涯中不断完善和发展,实现其个人价值和社会需要的统一。

一、高职院校人文素质教育课程现状分析

教育的本质问题是育人。近些年,高职院校在响应国家号召,实施素质教育的过程中,注意加强了对学生人文素质的教育和培养,增加了一些人文素质教育方面的课程,也确实取得了一些成绩。但从目前的现状看,高职院校在以就业为导向语境下形成的“校企合作、工学结合”人才培养模式,因为人文素质课程的“不实用性”、“非功利性”和“不能立竿见影”等特点,呈现出被边缘化或者被虚化的图景。“高校全校公共选修课是高校人文素质教育课程的一部分,公共选修课是指由学校组织开设的面向各专业学生修读的课程,旨在改善学生知识结构,提高文化素养,强化技能训练,拓宽知识面,发展学生多方面能力。”[1]

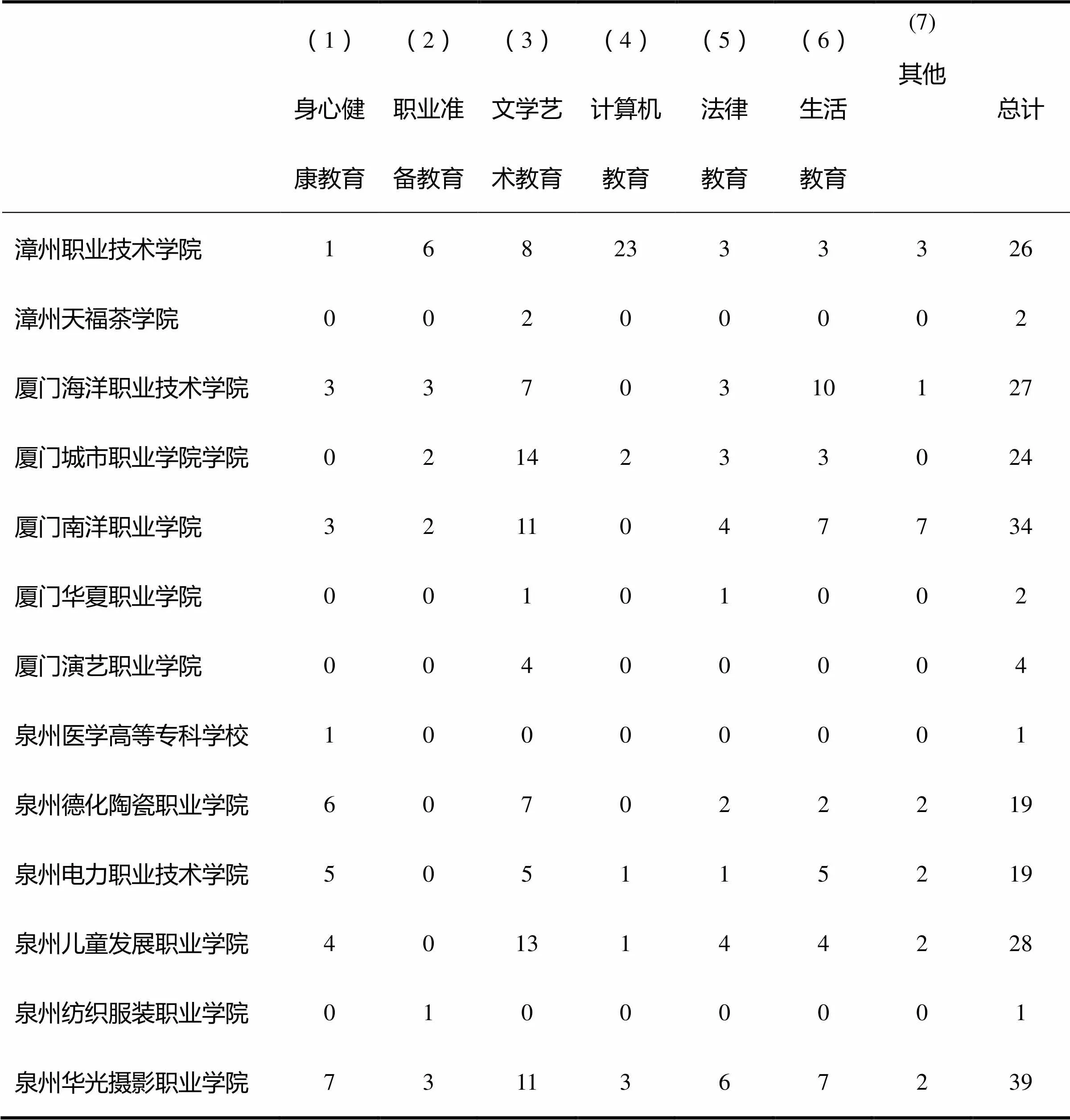

为此,笔者对闽南地区(厦门、泉州和漳州)部分高职院校人文素质教育课程(全校公共选修课程)实施现状作了一个调查,调查的结果见表1。

表1 闽南地区部分高职院校公共选修课开课情况统计表

(注:1.本表所选院校的全校公共选修课主要集中在2010-2011学年;2.有些院系开设的必修课虽涉及人文素质教育方面的内容,但未列入统计之中;3.思想道德教育的课程根据国家要求列入大学生公共必修课,此表统计未包括在内。4.此表只包括显性课程。)

通过调查分析,我们认为当前高职院校人文素质教育课程普遍存在如下几方面的主要问题:

(一)不少高职院校片面理解国家的人才培养目标,过分强调“技术性”。

许多高职院校在课程体系设置上程度不同地存在着重技能、轻人文,重专业、轻基础,重智育、轻德育的倾向,使学生的人文素质教育和培养在一定程度上受到了影响。在专业建设上,为了体现专业特色,往往加强专业基础课或专业课的比重,加大实习、实训课程的比重,在总体教学学时的框架内,挤占了本来就少之又少的人文素质教育课程。例如,在调查的高职院校中,有部分高职院校除了国家规定的思想政治教育、大学英语和大学体育等公共必修课之外,没有开设任何公共选修课,这种情况在一些民办高职院校表现尤为突出。

其实,就技术的作用来说,有“国宝”、“教授的教授”之称的著名学者陈寅恪先生曾讲过一段令人深思的话,在他看来,20世纪以降,域内学人们大都把注意力集中在实用的、具体的、有效的,即急功近利这个方面,以便匡时济世。但陈认为:“境遇学理略有变迁,则其技不复能用,所谓最实用者乃适成最不适用!”[2]

实际上,随着计算机、互联网时代的到来,在知识爆炸、科学技术一日千里、信息迈上高速公路、知识更新周期日渐缩短的今天,所谓的“实用的、具体的、有效的”知识和技能,正日益受到了前所未有的挑战,实践证明,大学生在大学里所学的许多所谓“实用”的知识,毕业之后走上工作岗位时往往并不“实用”,而是“无用了”!因此,现代教育主要的目标是要培养出具有“创造性思维”的人才,而人文素质教育才是符合这一人才培养要求的。国外许多著名大学,学生都是先不分专业的,我国南方中山大学和南方科技大学也正在搞这种不分专业的试验!

(二)人文素质教育课程未成体系,处于零散、孤立状态。

从高职院校从总体课程体系布局看,专业技能教育体系比较完善,尤其是在当前工学结合、理论实践一体化的教学改革实践中,专业技能教育体系更具系统性,而人文素质教育依然处于一种零散、孤立、不成系统的散乱状态,没有与国家对高等院校培养高素质人才的总体目标融为一体。人文素质教育还没有纳入学校教育的整体规划,没有把人文素质教育列入学生培养目标,人文精神的培养没有渗透进专业教育内容等等。通过实地访谈了解到许多院校的系部、团委和学生会的种种校园文化活动并未与该校人文素质教育课程相联系,出现各自为阵、“两张皮”现象。

(三)人文素质教育课程的设置呈现出现单一、粗糙、无序乱象。

通过调查了解分析可以看出,高职院校人文素质教育课程设置并非精心设计、合理安排,而是普遍出现单一和粗糙现象,突出表现在下列四个方面:第一,文学艺术教育类课程在人文素质教育课程中占较大的比重,甚至某些院校的公选课只有文学艺术教育类课程,显然这是一种对人文素质教育的片面认识;第二,出现“因师定课”,整个学院的人文素质教育课程未成体系;第三,人文素质教育课程教学资源匮乏,呈陈旧之状。第四,人文素质教育课程的开设情况受该院校发展定位和人才培养方向的制约,即该院校培养的是某行业的人才,那么就开设相关方面的人文素质教育教育课程,因此,人文素质教育在某种程度上出现行业化、专业化倾向。

二、高职院校人文素质教育课程体系构建

随着知识经济和现代高新技术的迅猛发展,知识更新周期的缩短,新兴学科专业屈出不穷,一方面极大地带动了新兴产业的发展,另一方面又促使传统产业和落后产业进行调整,产业结构调整及产品周期缩短,促使高等教育的教学内容更新加快,同时也需要高职类院校的学生更多地学习到如何学习的本领,更何况三年制学制的高职教育也根本不可能教给学生其终生所需要的全部知识和能力。也就是说,高职教育的根本目标应该是而且也必须是培养学生具有可持续发展的能力,具有自我获取和更新知识的能力,具有不断学习新技能的能力。

早在半个世纪以前,中国职业教育的先驱黄炎培先生就提出职业教育改革的核心是沟通教育与职业,建立适应经济社会需求的教育体系。他指出:“职业教育之定义,是用教育方法,使人人依其个性,获得生活的供给和乐趣,同时尽其对群之义务。而其目的:一谋个性之发展;二为个人谋生之准备;三为个人服务社会之准备;四为国家及世界增进生产力之准备。”[3]黄炎培的上述观点至今仍有其顽强的生命力,高职院校要真正实现“高素质的应用性技能性人才”,就必须重视人文素质课程的构建,结合实际,我们提出如下设想。

(一)要建立“体现综合能力就业”为目标的课程体系

高职教育“以就业为导向,以能力为本位”是内涵非常丰富的概念。这里的就业并非简单的“技能就业”或“生存就业”,这里的“能力”并非简单的“岗位能力”,其内涵所指应该是体现综合能力的就业,实际上就是职业教育宗旨与人文素质教育内涵要义整合后的共同体现,是企业、社会对人才的共同要求,亦是教育对象的主体性要求。对于企业而言,是企业文化、企业精神、职业道德、劳动技能、工作能力、组织能力、人际协调能力、创造力、团队精神等方面在人才身上的集合;对于社会而言,是理想信念、思想认识、公民意识、道德品质、法制意识、民族精神、爱国主义、集体主义,以及职业能力、创新能力、学习能力等方面在人才身上的集合;对于人才而言,是生存、实践、学习、发展,是适应性就业,是拓展性“乐业”,是人的价值的实现,是个性发展需求等方面于一体的体现[4]。因此,高职院校的课程体系构建必须把除了上级规定的公共必修课以外的人文素质课程列入到人才培养方案之中,同时,也作为学生毕业的必修学分来考量。特别要指出的是,目前全国各地的高等学校因为各自的特点和特点,要建立统一的人文素质课程体系是不可能的,也是不必要的,各个学校应根据自身的情况,因地制宜,因时制宜,参考世界各国专家学者提出的课程体系,摸索出符合自身发展的人文素质教育课程体系。

(二)整合专业课程与人文素质教育课程,同时使显性课程与隐性课程融为一体

高职的学制一般是三年(也有两年的),实践教学与理论教学课时之比为4︰6(甚至是5︰5),随着工学结合、行动导向理念和项目式教学、一体化教学、顶岗实习等五花八门的教学模式的引进和推广,用于实践教学的学时呈逐渐上升趋势,在课堂教学中用于人文素质教育的课时非常有限,因此,整合专业课程与人文素质教育课程,必须兼顾学习、教育、时空三方面因素,围绕核心课程,建立由数门与之关联的课程形成的支持课程群,从而改变专业本位下的课程结构体系,立足于课程、学生与社会生活这三大设计基点,最终实现“高素质应用性人才”的培养目标。同时,在学校教育这样比较一个完整的学习系统中贯彻“多样性课程”理念,强调显性课程和隐性课程的完整规划,形成多样性教育情境,让学生在耳濡目染中学习,潜移默化,达到“职业人”与“人文人”的完美结合。按教育界专家学者的话说,高职教育环境应是科技与人文交融、民主与科学相携、理性与自由伴生的文化环境。然而,目前高职院校的环境体系建设普遍存在以下问题:“重物质建设,轻人文氛围建设;重就业教育,轻学术熏陶;学风不够端正,教风不够笃实,高品位校园文化缺乏。”[5]因此,要加大人文素质教育隐性课程力度的投入,要营造良好的学术气氛,可以象漳州职业技术学院一样,以“学术报告(或讲座)”为“抓手”,逐步全面提升学院的整体学风和教风甚至工作作风。

(三)实施条件和方法

1.要进一步完善选课制度

首先要调动广大教师开设选修课的积极性,要鼓励教师知难而上,勇于创新,加大开设选修课的数量,让学生有课可选;其次对选修课进行合理的设计和指导。高职院校的人文素质课程尽可能设计为成组选修或模块化选修。鉴于高职院校学制较短(实际上最多只有二年半的在校学习),不能过多地开设通识教育课程,只能开设通识教育的核心课程(高职院校的人文素质核心课程要通过实践来测验,经过数年的时间,采取优胜劣汰的办法让学生来筛选),并作为学生的必修课,计入学分,如区域经济文化、管理、心理、精神分析、伦理、法律、历史等。“人文素质课程学时应占总学时的1/3。”[5]

2.注重人文素质核心课程教师队伍的梯队建设

从目前闽南高校选修课的开设情况来看,人文素质课程呈现出有的课程达不到选修的最低学生数,而有的课程则远远超过选修人数的现象。大家都想选的课又由于师资的不足而只能让未选到的学生不情愿地去选修其他课程。因此,培养人文素质核心课程的教学团队显得尤其重要,这不仅可以满足学生的学习兴趣和欲望,而且是形成各校选修课特色的关键环节。例如,漳州职业技术学院开设的选修课《海西(福建)区域经济》,因是福建第一个开设这门课的,又因紧密联系学生在学地的经济社会发展,学生毕业后大多也就在海西就业,所以,每次选修该课的学生都爆满,大大超出限选量,而能胜任教授这门课的师资又极少,这样就难以满足学生的要求。因而,尽早培养梯队,增加扩大该课的师资就成为迫在眉睫的大事了。

通识教育对教师提出了更高的要求,除了精深的专业知识、高超的技能外,更需要对科学与人文有一种统一认识,达到文理融通,并且通过他们的言传身教,使学生从教师身上领悟到通识教育的内涵,而不至于出现科学与人文疏离和教育工具化的倾向。学校必须不断提供人文素质教育教师的知识更新的交流平台,加强国内外交流,给予每位教师外出进修和学术考察的机会,同时加强对人文素质教育教师的激励,充分调动他们的积极性。

3.创新人文素质教育课程的成绩考核方法

创新人文素质教育课程科学评价方法,是落实人文素质教育实效性的保障。人文素质课程教学效果如何,最终体现在学生的职业人文品质素养上。我们认为学生人文素质课程成绩的评价应包括评价指标、评价方式和评价主体设置的科学性,这种评价方法可以将学生在参加各种文化社团、文体活动、艺术竞赛、演讲比赛及人文社科类知识竞赛时所取得的成绩和表现,引入人文素质评价体系,而不仅仅是单纯的随堂考试来决定优劣。

总之,高职院校人文素质教育课程的构建是一个历久弥新的话题,需要在不断摸索不断实验的过程中不断完善,不可能有现成的答案,也不可能一蹴而就或一劳永逸,它需要各高校不断的继承、创新和发展。

[1] 杨静.谈高校公共选修课的设置与管理[J].煤炭高等教育,2004(4):115.

[2] 刘以焕.国学大师陈寅恪[M].重庆:重庆出版社,1996.

[3] 黄炎培.黄炎培教育文集第一卷[M].北京:中国文史出版社,1994.

[4] 钟荣跃.高职人文素质教育课程体系构建探析[J].高教高职研究,2010(6):208.

[5] 骆少明.中国高职类院校实施通识教育的现状[M]// 刘森.2009中国大学通识教育报告.广州:暨南大学出版社,2010.

On Curricula Construction of Humanistic Quality Education in Higher Vocational College

ZHOU Bang-shi , YOU Yi-jin

(Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou , Fujian ,363000, China)

In recent years, with higher vocational collegein advocating the employment-oriented training model, the Humanistic Quality Education is marginalized orweakened. This study researches and analyzes the higher humanities education curriculum status in some higher vocational college of southern Fujian,proposes a reform of the curricula system, as well as the conditions and the methods to be applied in the reform.

Higher Vocational College; Humanistic Quality Education; Curricular Construction

2011-04-20

漳州职业技术学院教改课题《高职院校人文素质教育课程体系构建研究》(ZZY201011)

周榜师(1963—),男,江西宜丰人,教授,博士,研究方向:高等教育。

G718.5

A

1673-1417(2011)02-0083-05

(责任编辑:马圳炜)