热带太平洋中东部大眼金枪鱼摄食强度的时空变化

2011-03-17朱国平刘维戴小杰许柳雄

朱国平,刘维,戴小杰,许柳雄

(1.大洋渔业资源可持续开发省部共建教育部重点实验室,上海海洋大学,上海201306;2.上海市高校大洋生物资源开发和利用重点实验室,上海海洋大学海洋科学学院,上海201306;3.海南省水产研究所,海南海口571400)

热带太平洋中东部大眼金枪鱼摄食强度的时空变化

朱国平1、2,刘维3,戴小杰1、2,许柳雄1、2

(1.大洋渔业资源可持续开发省部共建教育部重点实验室,上海海洋大学,上海201306;2.上海市高校大洋生物资源开发和利用重点实验室,上海海洋大学海洋科学学院,上海201306;3.海南省水产研究所,海南海口571400)

根据中国金枪鱼渔业观察员项目于2006年2—11月在东太平洋水域作业的中国金枪鱼延绳钓渔船上收集的数据,对大眼金枪鱼Thunnus obseus摄食强度的时空变化进行了分析。结果表明:小个体大眼金枪鱼的摄食强度较大个体大眼金枪鱼的高,叉长小于140 cm的大眼金枪鱼的摄食强度相对较大;3—4月大眼金枪鱼的摄食强度较小,5—11月大眼金枪鱼的摄食强度相对较大;3月大眼金枪鱼的空胃率相对较高,5—11月大眼金枪鱼空胃率均低于15%;200~350 m水层中大眼金枪鱼的摄食活动非常活跃。各月份(χ2=227.95,P<0.0001)和不同叉长组(χ2=364.61,P<0.0001)大眼金枪鱼的摄食强度均存在显著性差异,且不同水层(χ2=178.50,P<0.0001)大眼金枪鱼的摄食强度也存在显著性差异。

大眼金枪鱼;摄食强度;东太平洋

大眼金枪鱼Thunnus obseus以及其它金枪鱼类作为中上层的捕食鱼类,在海洋生态系统及海洋食物网中有着非常重要的地位。研究该鱼的食性,不但可以了解大眼金枪鱼在海洋生态系统中的作用以及其在海洋食物网的营养传递功能,而且还可以了解海洋生态系统的架构。摄食强度是反映鱼类摄食生态的一个重要指标,也是研究鱼类食性的基本手段之一[1]。东太平洋大眼金枪鱼资源状况日益严峻,美洲间热带金枪鱼委员会(IATTC)及国际海产品持续能力基金会(ISSF)均认为该资源已处于过度捕捞状况,并且还没有有效的措施维持其得到可持续性利用[2],这就使得对该鱼的研究显得尤为重要。国外一些学者对东太平洋水域大眼金枪鱼食性进行了研究[3-4]。国内针对大西洋[5-7]和印度洋[8-12]大眼金枪鱼的食性研究相对较多,而关于太平洋水域大眼金枪鱼的摄食情况尚未见报道。值得注意的是,到目前为止,尚无学者对不同水层大眼金枪鱼的食性进行过分析,而研究不同水层大眼金枪鱼的摄食强度不仅可以为作业过程中延绳钓钓钩布设提供参考,同时还可以为基于生态系统的大眼金枪鱼渔业管理提供基础数据。为此,利用中国金枪鱼渔业观察员项目于2006年2—11月在东太平洋水域作业的中国金枪鱼延绳钓渔船上收集的数据,本研究中作者对大眼金枪鱼摄食强度的时空变化进行了分析,旨在了解大眼金枪鱼摄食强度在时间上的变动和空间上的分布,从而为养护和合理利用该资源提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 野外取样

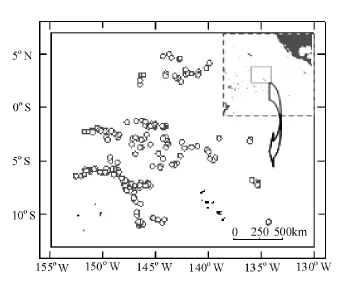

所有样本均取自2006年2—11月在东太平洋水域(134°W~153°W,5°N~11°S)作业的中国金枪鱼延绳钓船“隆兴602”、“隆兴603”和“隆兴606”,具体调查站点见图1。采取随机采样的方法,采样时在甲板上测量样本的体长(叉长)和体重(加工后重),体长精确到1 cm,体重精确到1 kg,并用解剖刀取出其胃脏,通过性腺鉴定性别。

本次调查共收集大眼金枪鱼样本293尾,其中雌性122尾,雄性169尾,还有2尾未辨认性别。

摄食强度按《海洋生物资源与环境调查规范》的标准执行,共分为5个等级,即0(空胃)和1~4级。所有调查均依照《海洋调查规范》[13]进行。

图1 取样地点Fig.1 Sampling locations

调查船的主要技术参数为:全长56.7 m,两柱间长48.5 m,型宽8.70 m,型深3.78 m,总吨584 t,净吨249 t,主机功率1 029 kW。调查渔具为延绳钓,干绳为直径5.4 mm的尼龙单丝,总长约150 000 m;浮子直径为360 mm,材料为塑料;浮子绳材料为尼龙,直径为4.8 mm,长40~46 m。投绳时,船速为4.0~5.2 m/s,出绳速度为6.2~8.5 m/s,两钩间的时间间隔为8 s,两支线间距为45 m。两浮子间的钩数为17枚。

下钩时间一般在每天当地时间04:00~05:00投钩,投钩时间需要6 h左右。投钩后,在当地时间15:00~16:00开始取回延绳钓钓具,从开始起钩到收回全部钓具需要13~15 h。延绳钓作业示意图见图2。

图2 延绳钓钓具在海水中的示意图(17枚支绳)Fig.2 Diagram of longline fishing gear in the sea(17 branches)

由于本次调查为渔业性调查,因此调查时间和空间受到一定的限制,不设定具体的调查站点。调查过程中,记录每天的投绳位置、投绳时间、起绳时间、船速、出绳速度、两浮间的钩数、两钩间的时间间隔、投钩数;记录大眼金枪鱼的上钩钩号、捕获位置。

1.2 钓钩深度的估算

根据观测到的每尾上钩的大眼金枪鱼的上钩钩号,按照理论钓钩计算方法[14],计算出该尾大眼金枪鱼钓获时的理论深度,并假定该深度即为大眼金枪鱼的栖息深度。钓钩深度的具体估算方法如下:

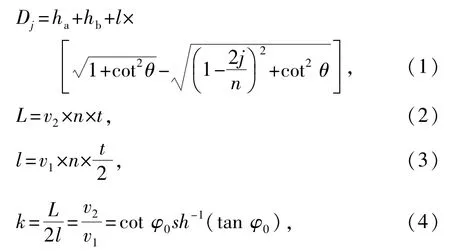

其中:Dj为理论钩深;ha为支线长;hb为浮子绳长;l为干线弧长的一半;φ0为干线支承点上切线与水平面的交角,与k有关,作业时很难实测φ0,故采用短缩率k来推算φ0;j为两浮子之间自一侧计的钓钩编号序数,即钩号;n为两浮子间干线的分段数,即支线数加1;L为两浮子间在海面上的支线距离;v2为船速;t为投绳时前后两支线之间相隔的时间间隔;v1为投绳机出绳速度。

根据实际生产中记录的浮子绳长度、支线长度、两浮子间的钩数和计算的短缩率k,按式(4)或查悬链线因素表[15]得出φ0,然后将φ0及其它有关的参数代入式(1),最后得出各个钩号的理论深度。

利用延绳钓干线估算悬链线曲线形状,并由此推算的钩深随延绳钓具类型及每次作业状况均有所不同,也不是成比例的变化。由于流向、流速及风为影响钓钩深度的重要因素,因此,观察钩深与估算的钩深也具较大的变化[16]。Bigelow等[17]估算了延绳钓具(两浮间13钩)第3钩和第10钩钩深的

情况,并推算出流速为0.4 m/s时,钓钩深度上浮约20%。考虑本研究中的区域以强烈的赤道流为主,且两浮间钩数为17钩,故将估算的钓钩深度减少20%。

1.3 数据分析

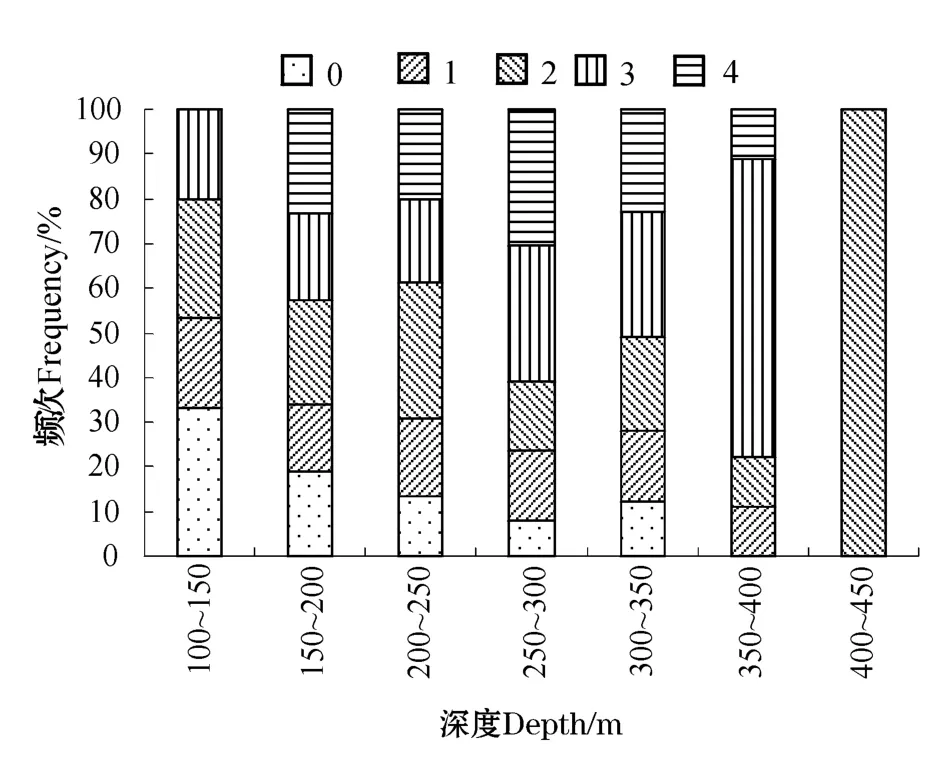

依据延绳钓钓钩深度的分布情况,本研究中以50 m为间隔,将水深划分成9个不同的水层,即100~150、150~200、200~250、250~300、300~350、350~400、400~450、450~500 m和500~550 m。

以10 cm为组距分析不同叉长组大眼金枪鱼摄食强度的分布。大眼金枪鱼的摄食强度随体长和月份的变化以及不同水层大眼金枪鱼摄食强度的变化利用两因子列联表分析。在分析大眼金枪鱼各摄食强度所分布的平均水层时,利用Bootstrap法估算平均深度的95%置信区间,对每组数据进行重抽样(resampling),并迭代1 000次。

空胃率以空胃的个数与总的胃数之比得出。为了能够更好的表述大眼金枪鱼摄食强度随月份和体长的变化,本研究中将摄食等级0~2级划分为摄食强度较低(L),而3~4级划分为摄食强度较高(H),通过两者的比值(L/H)量化大眼金枪鱼的摄食强度变化,L/H值越小,表明摄食强度越大,反之亦然。

2 结果

2.1 摄食强度随体长的变化

从图3可见:总体上来讲,小个体大眼金枪鱼的摄食强度较大个体大眼金枪鱼高。叉长小于140 cm的大眼金枪鱼摄食强度相对较大,90~140 cm的大眼金枪鱼L/H值为0.81,而140 cm以上的大眼金枪鱼L/H值则达到了3.69。利用两因子列联表分析得知,各叉长组大眼金枪鱼的摄食强度存在显著性差异(χ2=364.61,df=48,P<0.0001)。

图3 热带太平洋中东部大眼金枪鱼摄食强度随叉长的变化Fig.3 Variation in feeding intensity with fork length for bigeye tuna in the tropical central and eastern Pacific Ocean(with 10 cm interval)

2.2 摄食强度的月份变化

从月份上来看,3—4月大眼金枪鱼的摄食强度较小,3月份大眼金枪鱼的L/H值甚至达到14.00;5—11月大眼金枪鱼的的摄食强度相对较大,L/H值基本上小于1.00。3月,在所收集的15个样本中共发现10个空胃,空胃率相对较高(66.7%);4月,大眼金枪鱼的空胃率较3月低(20.5%),83个样本中有17个空胃;5—11月,大眼金枪鱼的空胃率均低于15%,其中6—7月和10月未发现有空胃的(图4)。

利用两因子列联表分析得知,各月份大眼金枪鱼的摄食强度存在着显著性的差异(χ2=227.95, df=32,P<0.0001)。

图4 热带太平洋中东部大眼金枪鱼摄食强度随月份的变化(括号中的数字表示样本量)Fig.4 Monthly variation in feeding intensity for bigeye tuna in the tropical central and eastern Pacific Ocean(The number in the brackets signify sample size)

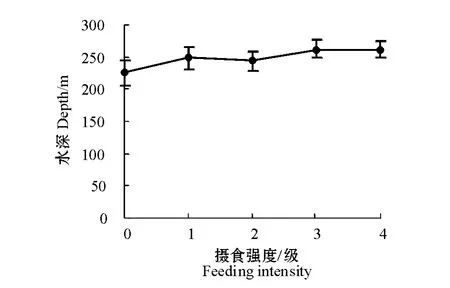

2.3 摄食强度的垂直分布

从水深分布来看,大眼金枪鱼各摄食等级的平均水深基本上为225~265 m水层,且摄食强度越

大,其对应的平均水深越深(图5)。

图5 大眼金枪鱼摄食强度的平均水深Fig.5 The profile of feeding intensity at various depth for bigeye tuna in the tropical central and eastern Pacific Ocean

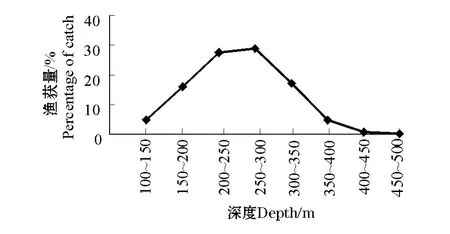

大眼金枪鱼空胃的比例随着水深的增加而减少,350 m以上深水层无空胃出现(图6)。随着水深的增加,L/H值越来越小,说明摄食强度随水深的增加而增大。200~350 m水层中大眼金枪鱼的摄食活动非常活跃,221个大眼金枪鱼样本中,共112个样本的摄食等级在3级以上。利用两因子列联表分析得知,不同水层大眼金枪鱼的摄食强度存在显著性差异(χ2=178.50,df=36,P<0.0001)。结合各水层渔获量情况可知,200~300 m水层大眼金枪鱼渔获量明显高于其它水层(图7)。

图6 热带太平洋中东部大眼金枪鱼摄食强度随水层的变化Fig.6 Variation in feeding intensity with water depth for bigeye tuna in the tropical central and eastern Pacific Ocean(in 50 m interval)

图7 热带太平洋中东部大眼金枪鱼各水层渔获量分布Fig.7 The distribution of catch in depth for bigeye tuna in the tropical central and eastern Pacific O-cean(in 50 m interval)

3 讨论

宋利明等[5]对大西洋中部水域大眼金枪鱼的摄食强度进行了研究,结果表明:大眼金枪鱼的摄食等级以1、2、3级为主(表1),空胃率相对较低(10.1%);陈锦淘等[7]的研究表明,大西洋中部水域大眼金枪鱼的摄食强度主要以0、2、3级为主,空胃率(30.0%)也较宋利明等[5]的研究结果高。针对印度洋水域,宋利明等[9]的研究结果表明,大眼金枪鱼的摄食等级以0、1、2级为主,与宋利明等[5]在大西洋中部所得结果相近,但空胃率却高出很多,达到43.9%。本研究调查区域在热带太平洋中东部海域,大眼金枪鱼摄食等级分布与其它研究区域有一定差异(表1),0~1级的比例基本上维持在15%左右,而2~4级的比例则在20%~25%,但空胃率(13.0%)则与宋利明等[5]的研究结果较为接近。比较有趣的是,本研究中所得结果与宋利明等[9]及许柳雄等[12]的结果呈现相反的分布趋势,即宋利明等[9]所得结果中大眼金枪鱼空胃率相对较高,且随着摄食等级的增大,各摄食等级所占比例却不断下降;而本研究中大眼金枪鱼的空胃率相对较低,但随着摄食等级的增加,各摄食等级所占比例也有随之增大的趋势。探究其原因,有两种可能:①调查水域不同。宋利明等[9]的调查水域在印度洋近海水域,许柳雄等[12]的调查水域也靠近近岸,而本研究的调查水域则在热带太平洋中东部的公海水域。从面上来讲,印度洋和太平洋的海洋环境存在明显的差异,这也可能导致大眼金枪鱼的摄食习性产生较大的差异;从点上来讲,宋利明等[9]调查水域处于马尔代夫专属经济区(EEZ)以内的近海水域,而本研究的调查水域则是远离近岸的公海水域。②调查时间不同。宋利明等[9]调查时间为12月至次年6月,

许柳雄等[12]的调查时间则为9月至次年6月,此时的印度洋水域正处于季风盛行期和季风过渡期,导致海洋中饵料分布变化较快,从某种程度上也导致了大眼金枪鱼摄食机会减小,空胃较高;而本研究的调查时间为2—11月,调查时间基本上覆盖了全年。

表1 不同海域大眼金枪鱼摄食强度的比较Tab.1 Comparison of feeding intensity in bigeye tuna from various survey areas

本研究结果表明,热带太平洋中东部水域小个体大眼金枪鱼的摄食强度较大个体大眼金枪鱼的高,且叉长小于140 cm的大眼金枪鱼摄食强度相对较大。这与陈锦淘等[7]的研究结果较为类似,即大西洋中部大个体雄性大眼金枪鱼(叉长大于155 cm)的摄食等级很少达到4级,而摄食等级1级则在各叉长组大眼金枪鱼中均占有一定的比例,在大个体大眼金枪鱼中所占比例更大。

King等[18]对太平洋大眼金枪鱼的摄食进行了研究,其主要关注大眼金枪鱼摄食量与距岸距离、体长、捕获深度、季节及其它一些因素之间的关系。Borodulina[19]认为,大眼金枪鱼主要摄食上层及上层以上的鱼类和头足类,因此可以认为,大眼金枪鱼的摄食水层为100~300 m,即上层和中上层之间的水层。本研究结果表明,200~350 m水层中大眼金枪鱼的摄食活动非常活跃。Josse等[20]认为,饵料生物集中的声学散射层对大眼金枪鱼的垂直移动和水平洄游有着非常重要的作用。同时指出,在小尺度时空范围内,生物环境(如饵料生物的聚集程度和范围等)的结构及其变动成为大眼金枪鱼的垂直移动和水平洄游的一个非常关键的因素。

关于不同水层金枪鱼摄食变化方面的研究相对较难,通常的做法是,利用标志放流重捕法(Tagging-recapture Method)跟踪并分析金枪鱼在不同水层上的摄食状况等[21]。但这种做法的费用非常大,且耗时较长,标志回收率较低也增加了研究结果的不确定性。本研究中尝试根据延绳钓的渔法特点,借用经验公式,估算出被捕大眼金枪鱼的栖息水层,并在此基础上分析大眼金枪鱼摄食强度的空间分布,这也为以延绳钓具为作业方式的鱼类摄食强度的空间分布分析提供了一条较好的思路。但仍有一点需要在以后的研究中完善,即在估算钓钩深度分布的时候,本研究中并没有精确地考虑风(风向和风速)和海流(流向和流速)等对钓具的影响,而风和海流被证实会改变延绳钓具在海水中的布设[17,22-24]。因此,在将来的研究中应将风和海流因子纳入到钓钩深度分布估算模型中。

致谢:感谢大连金枪鱼钓有限公司“隆兴602”、“隆兴603”和“隆兴606”号延绳钓船船长及船员在数据收集过程中所提供的协助。

[1] 薛莹,金显仕,张波,等.黄海中部小黄鱼的食物组成和摄食习性的季节变化[J].中国水产科学,2004,11(3):237-243.

[2] ISSF.Tuna sustainability matrix[EB/OL].http://www.iss-foundation.org/tsm Accessed 31 May 2009.

[3] Allain V.Diet of large pelagic predators of the Western and Central Pacific Ocean[R].1stMeeting of the Scientific Committee of the Western and Central Pacific Fisheries Commission.New Caledonia:Noumea,2005:1-18.

[4] Tanabe T.Feeding habits of skipjack tuna Katsuwonus pelamis and other tuna Thunnus sp.juveniles in the tropical western Pacific [J].Fisheries Science,2001,67:563-570.

[5] 宋利明,陈新军,许柳雄.大西洋中部金枪鱼延绳钓渔场大眼金枪鱼的生物学特性[J].水产学报,2004,28(2):216-220.

[6] 朱国平,周应祺,许柳雄,等.大西洋西部大眼金枪鱼摄食生态的初步研究[J].水产学报,2007,31(1):23-30.

[7] 陈锦淘,朱国平,张恩迪,等.大西洋中部大眼金枪鱼的生物学特性研究[J].大连水产学院学报,2009,24(1):87-91.

[8] 叶振江,王艳军,高天翔.印度洋东部金枪鱼延绳钓渔业研究——大眼金枪鱼(Thunnus obesus)的生物学特征[J].青岛海洋大学学报,2003,33(3):343-348.

[8] 宋利明,高攀峰.马尔代夫海域金枪鱼延绳钓渔场大眼金枪鱼生物学特性[J].中国水产科学,2006,13(4):674-678.

[10] 朱国平,许柳雄,周应祺,等.印度洋大眼金枪鱼资源生物学

[J].海洋湖沼通报,2007(3):104-112.

[11] 朱国平,许柳雄,周应祺,等.印度洋中西部和大西洋西部水域大眼金枪鱼摄食生态的比较研究[J].生态学报,2007,27 (1):135-141.

[12] 许柳雄,朱国平,宋利明.印度洋中西部水域大眼金枪鱼的食性[J].水产学报,2008,32(3):387-394.

[13] 国家技术监督局.海洋调查规范,GB12763.6-1991[S].北京:标准出版社,1992:105.

[14] Hamuro T,Ishii K.Analysis of tuna longline by automatic depthmeter[J].Tech Rep Fish Boat,1958,11:39-119.

[15] 周应祺,许柳雄,何其渝.渔具力学[M].北京:中国农业出版社,2000:161.

[16] Ward P J,Myers R A.Do habitat models accurately predict the depth distribution of pelagic fishes?[J].Fish Oceanogr,2006,15 (1):60-66.

[17] Bigelow K A,Hampton J,Miyabe N.Application of a habitatbased model to estimate effective longline fishing effort and relative abundance of Pacific bigeye tuna(Thunnus obesus)[J].Fish Oceanogr,2002,11:143-155.

[18] King J E,Ikehara I I.Comparative study of food of bigeye and yellowfin tuna in the central Pacific[J].Fish Bull,1956,57:61-85.

[19] Borodulina O D.Food composition of yellowfin tuna Thunnus albacares[J].J Ichthyol,1982,21:38-46.

[20] Josse E,Bach P,Dagorn L.Simultaneous observations of tuna movements and their prey by sonic tracking and acoustic surveys [J].Hydrobiologia,1998,371/372:61-69.

[21] Itano D,Holland K,Dagorn L,et al.Monitoring movement patterns,residence times and feeding ecology of tuna,billfish and oceanic shark within a network anchored FADs[R]//17thMeeting of the Standing Committee Tuna and Billfish(SCTB).Marshall Islands:Majuro,2004:1-10.

[22] Mizuno K,Okazaki M,Miyabe N.Fluctuation of longline shortening rate and its effect on underwater longline shape[J].Bull Nat Res Inst Far Seas Fish,1998,35:155-164.

[23] Miyamoto Y,Uchida K,Orii R,et al.Three-dimensional underwater shape measurement of tuna longline using ultrasonic positioning system and ORBCOMM buoy[J].Fish Sci,2006,72:63-68.

[24] Shiga M,Shiode D,Hayashi S,et al.Method for estimating buoyancy of midwater float required to standardize hook depth in pelagic longline[J].Fish Sci,2008,74:479-487.

Spatial-temporal variation in feeding intensity of bigeye tuna Thunnus obesus in the tropical eastern and central Pacific Ocean

ZHU Guo-ping1,2,LIU Wei3,DAI Xiao-jie1,2,XU Liu-xiong1,2

(1.The Key Laboratory of Sustainable Exploitation of Oceanic Fisheries Resources,Shanghai Ocean University,Ministry of Education,Shanghai 201306,China;2.The Key Laboratory of Shanghai Education Commission for Oceanic Fisheries Resources Exploitation,College of Marine Sciences,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306,China;3.Hainan Provincial Fisheries Research Institute,Haikou 571400,China)

The present study analyzes the spatial-temporal variation in feeding intensity of bigeye tuna(Thunnus obesus)in the tropical eastern and central Pacific Ocean based on the data collected by tuna scientific observer on aboard Chinese tuna longliner operating in eastern Pacific Ocean from February to November in 2006 with supporting of China Tuna Fishery Observer Program.The results showed that the smaller bigeye tuna with fork length smaller than 140 cm had greater feeding intensity than the larger individuals did.The lower feeding intensity was observed from March to April and the higher feeding intensity occurred from May to November.Higher proportions of empty stomach were found in March,but the proportions of empty stomach are found below 15%from May to November.The bigeye tuna showed an active feeding at a depth of below 200 m to 350 m.There were significant differences in feeding intensity in various months(χ2=227.95,P<0.0001),fork length classes(χ2=364.61,P<0.0001)and water layers(χ2=178.50,P<0.0001).

Thunnus obesus;feeding intensity;eastern Pacific Ocean

2095-1388(2011)01-0068-06

S917.4

A

2010-03-09

国家“863”计划项目(2007AA092202);教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师基金项目(20093104120005);上海市重点学科建设项目(S30702);上海市教委创新项目(09YZ275);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目(SSC-07011)

朱国平(1976-),男,博士。E-mail:gpzhu@shou.edu.cn

戴小杰(1966-),男,教授。E-mail:xjdai@shou.edu.cn