重庆市引导农村居民相对集中居住的模式探索

2011-02-09龙彬罗毅

龙彬,罗毅

(1重庆大学建筑城规学院 重庆 400030 2重庆大学建筑城规学院 重庆 400030)

引导农民集中居住是保护我国耕地资源、实现农村集约发展、优化镇村布局结构、改善农民生活条件的迫切要求,是农村经济社会发展到一定阶段的产物。随着我国农村工业化与城镇化步伐的加快,农村劳动力就业结构基本实现了以农业为主向非农为主的转变,跨进了城乡经济社会一体化发展的新时期,为农民集中居住提供了现实性和必然性基础。引导农民集中居住是国家推行的民生工程之一,已经在国内很多地区得到实施和推进,并积攒了一些成功的经验[1]。作为西部地区唯一的直辖市、全国统筹城乡综合配套改革试验区,重庆市地形以山地、丘陵为主,农村经济社会发展较滞后,城乡差距较大等现实特点与地势平坦、经济发达地区的背景完全不同,这决定了在重庆市引导农村居民集中居住应根据自身特点,引导农村居民走相对集中的道路。

1 重庆市农村居民居住空间布局类型

1.1 散户

长期以来,以家庭为单位的农业生产方式使农村土地利用格局形成了 “农户+家庭责任田”的相对封闭的不规则单元,受传统生产方式和居住观念影响,农户长期习惯于以独门独户的形式分散居住,由此形成了村民住宅“满天星”式的分布格局,以山区地区最为明显,地形限制比较大(见图1,a)。

图1 a:散户空间分布卫星图b:院坝空间分布卫星图

1.2 院坝

院坝的规模一般很小,在三五户到十几户不等。由几户农民在一块平坝上围坝而建,形成院落,其间可能存在亲缘关系或生产合作关系。院坝的选址主要位于山谷、田坎边、交通沿线,以居住为主,部分辅以小商店(见图1,b)。

1.3 中心村落、集镇

中心村落作为行政村村委会所在地,其规模一般为几十户到数百户,其用地范围较大。中心村功能较完善,人口也相对较多。集镇则为镇域范围内具有一定经济辐射能力的居民点,是农村的商业中心,多数居住在集镇的农民以从事非农业的生产活动为主要工作。此类居住形式已形成相对较为稳定的空间结构(见图2,a)。

1.4 农村社区、安置小区

农村社区、安置小区一般是移民或是搬迁等工程所致,政府在其中起主导作用。新建农民社区、安置小区基本上是经过了统一的规划进行建设,住宅数量按照需求量进行控制,多数在100户左右,空间布局较整齐,功能配置较完善。其中部分是依托以前较大的自然村进行建设,部分依托工厂等投资项目建设。它是农民聚居的新形式,能够集约利用土地,改善农民的生活条件(见图2,b)。

图2 a:中心村落、集镇空间分布卫星图b:农村社区、安置小区空间分布卫星图

2 重庆市农村居民分散居住存在的主要问题分析

重庆市农村居民分散居住主要是农民受地理条件、生产方式、生活方式等的影响,沿袭传统的小农经济住宅与土地相连的生产格局,散户和院坝都是典型的分散居住形式。相对集中居住则是相对于原有的居住状态,进一步再集中后的现象,中心村落、集镇和农村社区、安置小区都是相对集中居住后的居住空间布局状态。与相对集中居住相比,分散居住主要存在以下一些问题:

2.1 空间分布散乱,不利于布局结构优化

农村散居不同程度存在分布散、布局乱的问题,不利于镇村布局的结构优化。由于重庆多数农村地处山地丘陵地区,农户之间的平均距离从几十米到几百米不等;布局凌乱,农房建设一般未经过统一的规划设计,许多农户为了抢占商铺位置,在道路两侧无序建设,新旧农房交错,破坏整体景观。分散居住同时也导致农村的组织管理存在一定困难[2]。

2.2 宅基地面积大,不利于土地集约利用

农村散居农户住宅占地,少则一两百平方米,多则三四百平方米。按一个村一百户计算,单就住宅用地就达好几万甚至十多万平方米。巨大的土地量被不合理利用,导致土地浪费现象严重,单位建筑用地的使用价值大大降低。而且存在乱占耕地建房现象,使得耕地日益减少,严重影响了粮食的生产。

2.3 建设成本过高,不利于公共基础设施配建

以交通、水利、电力、通讯等为主要内容的农村基础设施建设严重不足。据了解,目前完成的“村村通”公路、电视、电信、供水等工程的农村,只是使得市政基础设施连接到了相对集中居住点,而散居农户仍不能受益于各种惠农工程。由于地形和供水水源等条件限制,巫山、秀山等大多数边远山区散居农户的饮用水大多还是井水,在天旱时就要到处找水,存在水源卫生等诸多问题,农田灌溉用水更为困难。此外,散居致使难以形成公共的文化活动场所和科技培训场所,农民文化素质的提高受到很大限制,特别是对少年儿童的成长和培养造成了一定的阻碍。

2.4 经济发展落后,不利于产业规模化发展

重庆市农业耕地分布零散,以传统农业为生的农民居住空间分布受农业生产半径影响较大,表现为分布较散。这种分散居住形式阻碍了规模化产业与先进技术的推广,使得农村产业发展速度较慢,经济落后,农民收入偏低。

3 重庆市引导农村居民相对集中居住的模式设计

鉴于分散居住的诸多缺陷,顺应重庆市经济社会的发展,要求农村地区实现相对集中居住。相对集中居住的实质表现是农村居民居住空间布局类型的转变,即从分散居住的状态过度到相对集中居住的状态。这种转变需要多种因素的指引与支撑,是一个非常复杂的系统工程,涉及到政府、农民、开发商等多种社会对象[3],更与政策制度、经济基础、思想意识、资金投入等问题密切相关[4]。根据“因地制宜,适度集中”的原则,结合重庆市农村发展的契机,提出适合于重庆市农村居民相对集中的模式。按照转变过程中参与的对象与相对集中后的结果,归纳为以下五种模式:

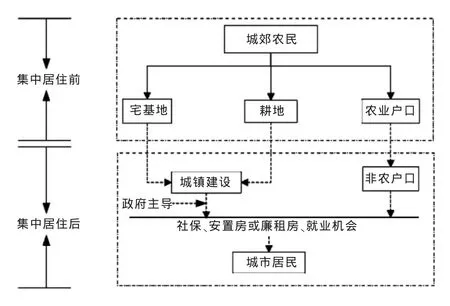

3.1 城镇发展推动型

重庆市具有“大城市带动大农村”的典型特征,借助重庆市城镇发展契机,在重庆市城镇发展速度较快的“一圈”地区及各级中心城镇城郊地区,可采取“城镇发展推动模式”来引导农民集中居住,该模式的主要动力是城镇扩张过程中房地产开发及市政设施等的建设。其过程以耕地和宅基地流转为主线,具体做法如下(图3):首先,征购农民的耕地和宅基地,政府选址建设农民集中安置小区,将农民集中搬迁至安置小区;其次,将农民房屋拆除,平整土地并用于房地产开发建设以及基础设施建设;再次,引导乡村工业向城镇集中,大力招商引资,建设工业园区,同时促进服务业的发展,为集中后的农民解决就业问题;最后,变更其户籍为城镇户口,完善各项社会保障体系,实现集中后农民向城镇居民的转变,居住空间布局从城郊散居农户向城市集中居住的转变。

图3 城镇发展推动型示意图

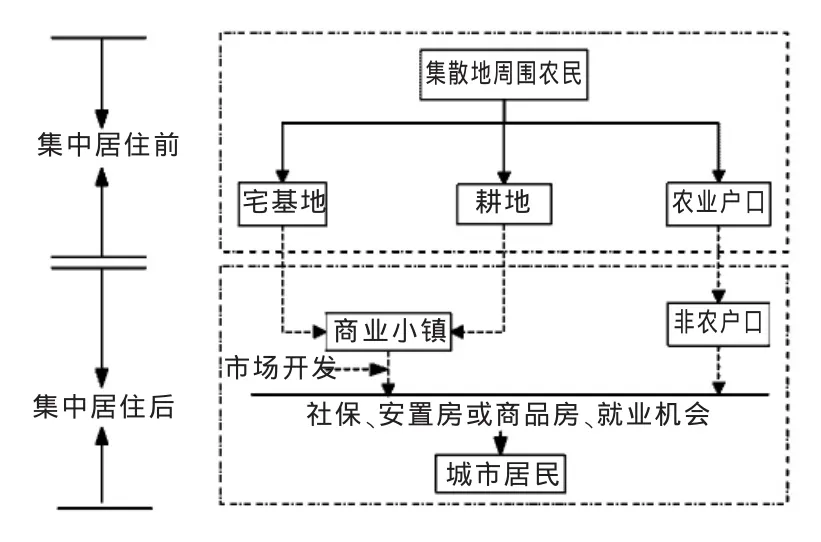

3.2 市场开发带动型

图4 市场开发带动型示意图

随着重庆市城乡统筹发展的推进,市域范围内水路、公路、铁路、航空等基础设施加速建设,提升了农村商品集散地交通运输条件,在这些地区可采取“市场开发带动模式”来引导周边农民集中居住,其过程以市场开发为基本内容,具体做法如下(图4):首先,建设公路、铁路等基础设施,提升农村商品集散地交通区位条件,尤其是历史上形成的区域性农村商品集散地和各类专业化的农产品集散地;其次,通过建设交易场所及相关配套设施、规范市场行为,促进当地商业和与之相关的金融、物流等服务业的发展;再次,随着物流、资金流的会聚,政府积极建设安置房,开发商品房,引导周围农村大量的人口向这些地区聚积,从而形成商业小镇。居住空间布局从集散地散居农户向城镇集中居住的转变。

3.3 土地开发驱动型

重庆市一些资源丰富的农村地区,可借资源开发契机进行大型工程项目开发,采用“土地开发驱动模式”引导农民集中居住,该模式主要动力完全依赖于大型工程项目的建设。其过程主要是以政府和开发商大型工程项目的建设与开发为主要内容,具体做法如下(图5):首先,根据工程项目的建设与开发需求,征购开发区农民的耕地及宅基地;其次,利用土地补偿费、房屋撤迁费,集中建设居住区和安置点,实现开发区内分散居民点向城镇和规划集中居住区集中;再次,建设大型工程项目,吸纳当地农民就业;最后,变更其户籍为非农户口,居住空间布局实现了从开发前散居农户向安置区集中居住的转变。

3.4 移民安置迁建型

重庆市许多区县已经开展了各种形式的生态移民搬迁,投入了大量的资金力量。借助农村生态移民契机,针对高山、地质灾害频发等生存环境较恶劣的地区,设计“移民安置迁建模式”,引导农民集中居住,其动力主要在于政府的扶持和补偿。其过程主要是以政府主导农民搬迁为主线,具体做法如下(图6):首先,利用建设搬迁契机和补偿资金,政府统一组织、规划,将需搬迁安置的移民集中到安置小区;其次,为搬迁移民就近划拨新的土地,解决其基本生活问题;再次,收回农民搬迁前的宅基地和耕地,退耕还林,保护当地生态环境。居住空间布局实现从高山、地灾区散居农户向安置区集中居住的转变。

图6 移民安置迁建型示意图

3.5 乡村产业构建型

重庆市许多农村地区有着特色产品、特色民族文化,但尚未形成产业。借助乡村产业发展契机专门设计了“乡村产业构建模式”,引导农民集中居住,该模式主要动力是乡村产业的发展。其过程也以构建乡村产业为基本内容,具体做法如下(图7):首先,根据农村地区实际情况,依托当地的自然、生态以及民族文化资源,在农村地区发展特色农业及观光农业产业,建设特色农业产业园区及观光旅游农业产业区;其次,建设农村社区,农民随着产业的建设与发展而集中居住到农村社区。居住空间布局实现从散居农户向农村社区集中居住的转变。

图7 乡村产业构建型示意图

4 结语

重庆是一个集大城市、大农村、大库区、大山区和民族地区于一体的特大城市,农村居民居住空间分布有其特点,分散居住的农户占到了很大的一部分,这种不集约的空间布局状态存在诸多的弊端。鉴于其特殊性,重庆市引导农民集中居住的方法在很大程度上不同于国内其他地区,采取引导农村居民相对集中居住的策略便是适应重庆的特殊情况。

集中居住本身就是一个纷繁复杂的系统工程,在各地区推动时也面临着各种各样问题需要进行研究和解决。重庆市应抓住国家统筹城乡综合配套改革试验区、新一轮西部大开发建设及“五个重庆”建设的机遇,因地制宜地采用城镇发展推动型、市场开发带动型、土地开发驱动型、移民安置迁建型、乡村产业构建型模式,逐步引导农村居民相对集中居住,为全国其他地区尤其是西部地区引导农民相对集中居住起到重要的参考和借鉴意义。

[1]彭慧,舒廷飞.中国农村农民集中居住初步研究[J].安徽农业科学,2008,36(19):8339-8340.

[2]赵之枫.城市化加速时期村庄集聚及规划建设研究[D].清华大学,2001.

[3]韩俊,秦中春.引导农民集中居住的探索与政策思考[J].中国土地,2007(3):35-38.

[4]孔萍.农村集中居住的主要障碍及对策 [J].唯实,2008(8):64-66.