沥青混凝土路面病害及防治研究

2011-02-02罗一民张自标

罗一民,张自标

(江西省赣南公路勘察设计院,江西赣州341000)

沥青混凝土路面病害可分为两类:一类是结构性破坏,即是路面结构的整体或其某一个或几个组成部分的破坏;另一类是功能性破坏,使其不再具有预期的功能。

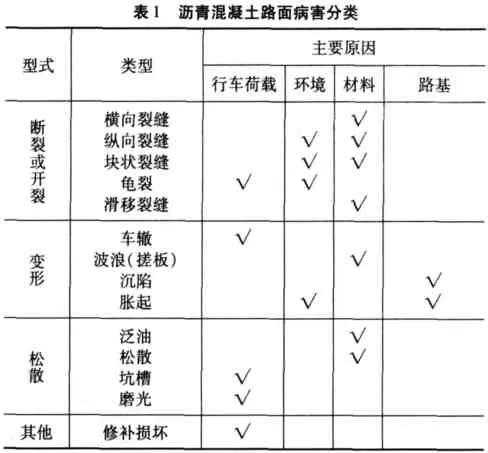

1 病害类型及原因

沥青混凝土路面分类见表1[1]。

?

1.1 横向裂缝

横向裂缝是与道路中心近于垂直的裂缝。主要原因有:(1)半刚性基层沥青路面的反射裂缝。在车轮荷载作用下,半刚性基层底部产生拉应力,当拉应力大于基层材料的抗拉强度时,半刚性基层底部就会很快开裂,在行车荷载反复作用下,底部裂缝会逐渐扩展到上部,使面层产生开裂;(2)沥青面层温度变化产生的温度裂缝,包括低温收缩裂缝和温度疲劳裂缝;(3)施工缝处理不当,接缝不紧密,结合不良所产生的裂缝;(4)桥梁、涵洞或通道等构造物两侧的填土产生固结或地基沉降。

1.2 纵向裂缝

与道路中线大致平行的裂缝。主要原因有:(1)填方材料和填方的不均匀性、填方密实度不够。经过一段时间的自然沉降,路基强度有所下降,就会产生纵向裂缝;(2)施工时,前后摊铺相接处的冷接缝未按有关规范要求认真处理,结合不紧密而脱开产生裂缝;(3)拓宽路段的新老路面交界处土层处理不彻底,沉降不均匀引起纵向开裂。

1.3 块状裂缝

接近直交的裂缝,把路面分割成近似矩形的小块,块的尺寸在50 cm×50 cm~300 cm×300 cm之间。块状裂缝主要由面层材料的收缩和温度的周期性变化所致,与荷载的大小关系并不密切。(1)沥青混合料质量较差,混合料中的沥青变硬,当温度下降产生拉应变时,产生块状裂缝;(2)当沥青路面上纵向裂缝出现后,在某些因素的影响下继续扩展,逐渐纵横裂缝交叉在一起,从而形成块状裂缝。

1.4 龟裂

互交错的裂缝将路面分割成形似龟纹的锐角多边形小块的裂缝。龟裂又称网裂,主要有以下几种原因:(1)路基局部压实度不足或基层材料局部松散不成板体,使路面的承载能力下降而形成;(2)沥青与沥青混合料质量差,沥青延度低,抗裂性差,对拉应变敏感而产生的裂缝;(3)沥青层厚度不足,层间粘结差,水分渗入形成的裂缝;(4)行车荷载重复作用下引起的疲劳裂缝。

1.5 滑移裂缝

月牙形裂缝,其两端通常指向行车方向。路面面层的滑移裂缝出现在交叉口、急弯道处和经常刹车处,主要由于层间滑动和粘结不良引起的。主要原因有:(1)沥青面层与基层结合不好;(2)沥青混凝土的不均匀性和碎石压碎值不符合规范要求;(3)实际行车荷载远大于设计荷载。工期紧,不能封闭交通。沥青动稳定度不够,高温稳定性较差。

1.6 车辙变形

车辙是在行车载荷重复作用下,路面产生累积永久性的带状凹槽。主要是由于沥青混合料级配设计不合理、稳定性差或由于基层及面层施工时压实度不足,使轮迹带处的面层和基层材料在行车荷载反复作用下出现固结变形和侧向剪切位移引起。车辙由压密形变和侧向流动形变组成。压密形变是车辆在道路上行驶而使道路得到进一步压实而产生的永久性变形。压密形变是有限的,主要由沥青混凝土的施工孔隙率引起;侧向流动形变是在高温时沥青混凝土路面中沥青软化、粘结力降低,在轮载的反复作用,沥青混合料产生剪切而被挤压到两侧而形成的形变,实质原因是沥青混凝土的粘力和内摩擦角较小。

1.7 波浪

路表面有规律的纵向起伏,主要原因是路面组成材料设计不合理或施工质量差,沥青混合料的热稳定性不足,导致路面材料不足以抵抗车轮水平力的作用,常发生于车辆启动或制动的区域。

1.8 沉陷

路表面的局部凹陷。主要原因是路基压实度不足,特别是在一些高填方和压实困难的半填半挖路段以及构造物两端出现。对于大面积沉陷往往是由于路基不均匀沉降或局部滑移面引起的。

1.9 胀起

路面的局部凸起,凸起处常伴有路面裂缝。冻胀、盐胀、膨胀土胀起、路面材料摧移拥起等,都可能造成胀起。

1.10 泛油

路表面形成一层有光泽的、玻璃状的沥青粘膜。沥青混合料中沥青含量过多,空隙率较小,高温稳定性差,是产生泛油的主要原因。

1.11 松散

集料颗粒或沥青粘结料损失。原因主要是采用的沥青粘结力差,沥青用量偏少,或所用的矿料过湿,铺撒不匀,或所用的嵌缝料不合规格而未能被沥青粘牢。对表面层还会产生大面积松散、唧泥现象,从而导致沥青面层脱落。

1.12 坑槽

面层混合料散失后使路表出现不同大小的坑。主要原因是面层的网裂、龟裂后不及时养护而逐渐形成的;另外基层局部强度不足,在行车作用下也易产生坑槽。是由龟裂和松散等其它损坏进一步发展的结果。

1.13 磨光

磨光是集料棱角被磨成圆滑或平滑状的一种现象,由车辆荷载的重复作用引起。形成磨光的主要原因是由于所采用集料不耐磨和车轮反复作用。

1.14 修补

修补本身并非损坏现象,但它反应路面曾经损坏并已采取过修理措施,使得修复部位与原道路路面相比,在高程、外观上的不一致,以及不可避免的接缝,影响行驶平稳和路容美观。

1.15 剥落

如果沥青混合料中使用了中性或酸性石料,将会造成集料与沥青之间的粘附性不足,在行车荷载的作用下,集料从路面剥落,使路面形成麻面,进而可能发展成为坑槽、松散等病害;施工时混合料离析也是产生剥落的原因之一。

1.16 啃边

啃边是沥青路面边缘不断缺损,参差不齐,路面宽度逐渐减小的现象。主要原因有:(1)路面宽度过窄,行车压到路面边缘造成缺损;(2)边缘的强度不足;(3)路肩太高或太低,雨水冲刷路面边缘都会造成边缘损坏。

1.17 水损坏

沥青路面水损害是指水分逐步侵入到沥青与集料的界面中,在车辆的荷载作用下,由于水动力作用,沥青膜逐渐地从集料表面剥落,导致集料之间的粘结力丧失,而发生结构龟裂、松散、坑洞,下卧层唧浆等路面破坏[2]。水损害产生的原因:(1)路基、路面排水系统不健全,特别是路面结构层内部的排水不良;(2)路面压实度不够,存在较大的空隙率,容易使水进入沥青混合料内部;(3)路面离析,粗细集料及沥青含量不均匀,偏离了设计级配,沥青含量偏少,防水能力较差,使水侵入路面结构内部;(4)矿料级配不合理、空隙率较大等,造成沥青混合料水稳定性较差。

2 沥青混凝土路面病害的防治

沥青路面病害防治技术应从路面设计、沥青混合料和施工、养护四个方面综合考虑。

2.1 合理设计路面结构

2.1.1 减薄沥青面层厚度

主要原因有:(1)半刚性基层沥青路面结构的承载能力可由半刚性材料层承担,无需用增厚面层来提高承载能力;(2)提高沥青路面使用性能不是用厚的沥青面层,而是用优质沥青;(3)沥青面层的裂缝不只是反射裂缝,在正常施工情况下,大部分是沥青面层本身的温缩裂缝;(4)一般来说厚的沥青面层易导致车辙的产生。

2.1.2 合理的基层和底基层结构

根据交通量大小、材料性能、充分发挥压实机具的性能,以及有利于施工等因素选择各结构层的厚度。

2.1.3 基层与面层的结构层组合设计

对于半刚性基层,选择合适材料,使基层与沥青面层的模量比宜在1.5~3之间,基层与底基层的模量比不宜大于3,底基层与土基模量比宜在2.5~12.5之间[3];对于刚性基层,应采取措施加强沥青层与基层间的结合,并提高沥青混合料的抗剪强度。

2.1.4 加强路面排水、防水设计

包括路表排水、中央分隔带排水、路面结构内部排水、路面边缘排水、路面结构层内部防水。

2.2 严格控制沥青混合料的质量

2.2.1 沥青的选取

沥青的选用宜按照公路等级、气候、交通条件、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法等,结合当地的使用经验,经技术论证后确定[3]。在条件许可的情况下,可在沥青中掺加各种类型的改性剂,以提高基层性能。

2.2.2 集料的选用

骨料应选用表面粗糙、石质坚硬、耐磨性强、嵌挤作用好、与沥青粘附性能好的集料。如果骨料呈酸性则应添加一定数量的抗剥落剂或石灰粉,确保混合料的抗剥落性能,同时应尽量降低骨料的含水量。

2.2.3 混合料级配的确定

沥青混合料的高温稳定性和疲劳性能、低温抗裂性,还应具有密实、抗滑、耐久以及良好的抗水损害能力。

2.3 严格控制施工质量

施工质量控制不严,各种病害必然出现。沥青路面施工必须按全面质量管理的要求,建立健全有效的质量保证体系,对施工全过程,每道工序的质量要进行严格的检查、控制、评定,以保证其达到质量标准,具体要抓好以下几方面:

2.3.1 严格控制沥青混合料的拌和质量

拌合过程中发现“糊料”或“离析”等情况应立即处理;严格控制沥青混合料的油石比、稳定度、流值等指标。

2.3.2 保证基层施工质量

改善基层材料级配,控制最佳含水量,改进碾压方法等。

2.3.3 合理洒布透层油、黏层油

沥青层之间应设黏层,各种基层上宜设置透层沥青[3]。沥青层必须在透层油完全渗入基层后方可铺筑,黏层的作用在于使上下沥青层或沥青层与结构物完全粘结成一整体,沥青层之间的界面符合完全连续的界面条件[4]。透层油、粘层油的洒布须严格按《公路沥青路面施工技术规范》执行。

2.3.4 提高面层摊铺质量

注意控制摊铺温度、摊铺厚度及压实设备应配套,选择合适的碾压速度、碾压遍数。纵向、横向接缝应紧密、平顺等,确保施工质量。

2.4 养护

对沥青路面必须进行预防性、经常性和周期性的养护[5]。

2.4.1 严格按照养护规范进行养护管理

无论是小修保养,还是专项工程和大修工程,都要按照既定的程序,做好工程期日的方案设计、原材料的质量试验,加强施工过程的检查和质量监督,工程的验收必须按相关规范的要求进行

2.4.2 加强路面的日常巡查

随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况指定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。对于较大范围路面有严重病害的应及时安排大中修工程;对整线、整段需提高技术等级的应安排改建工程。沥青路面应采用养护机械化,提高养护工程的质量和服务水平。

2.4.3 采用先进科学手段

加强养护技术管理,采用先进的检测仪器设备采集路况数据,应用路面管理地理信息系统,准确评价路况现状,预估路况发展趋势,提出科学的、养护对策,为编制养护维修计划提供辅助决策。应积极的推广新技术、新材料、新工艺、新设备、发展现代化的沥青路面的养护技术。

3 结束语

本文总结了沥青混凝土路面各种路面病害;分析了各种病害出现的原因;并提出了从设计、材料、施工及养护四个角度控制沥青混凝土路面的质量,提高沥青混凝土路面使用能力;对于混凝土路面病害的预防及治理提供了理论依据。

[1]姚祖康.公路设计手册—路面[M].北京:人民交通出版社,1992

[2]交通部公路司.公路工程质量通病防治指南[M].人民交通出版社,2002

[3]JTG D50-2006公路沥青路面设计规范[S]

[4]JTG F40-2004公路沥青路面施工技术规范[S]

[5]JTJ 073.2-2001公路沥青路面养护技术规范[S]