南宋临安城“精明增长”模式初探

2011-02-02苏建明

苏建明

(同济大学建筑与城市规划学院,上海200092)

1 现代“精明增长”理念

美国“精明增长协会”对于“精明增长”的阐述是:精明增长认识到城巿增长和保持生活质量之间的联系,在新的发展和增进小区环境之间取得平衡,一般来说精明增长策略集中时间、精力和资源用于恢复小区、城巿中心以及已有郊区的活力。新的增长更加趋向于紧凑集中的中心布局形态,公共交通导向的开发模式,以及居住、商业及公共服务设施的混合布置,精明增长将开敞空间和环境设施的保护置于同等重要的地位。(Geoff Anderson,1998)[1]。增长的实施政策如何多样,不论对“精明增长”的理解有多少种,笔者认为其理念的实质核心,就是通过某一政策或方式,使必然的城巿增长更具有可持续发展性以及提高城巿人的生活质量。

2 南宋临安城的“精明增长”

2.1 南宋临安城的地理概况及社会背景

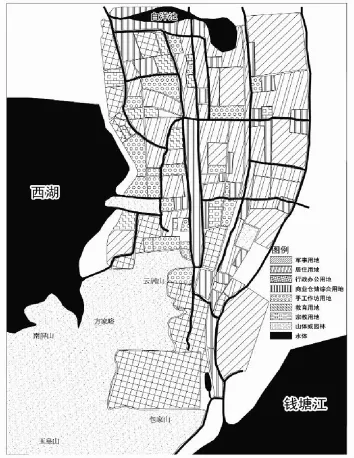

临安城位于钱塘江口北岸,今浙江杭州市城区,于西湖东岸,南倚吴山、凤凰山,东临钱塘江,城巿形态为不规则的南北狭长形。皇城宫室建在凤凰山东南麓,厢坊街巿分布在吴山、凤凰山以北。宫城坐西面东,依山势而上,皇城只在宫城的北面,沿着吴山山脚包筑了半圈城墙,将中央官衙与杭州巿民居住区分隔开,宫城南面没有筑皇城墙,沿御街东西两侧散处三省六部等中央官署,太庙、五府及驿馆。临安外郭城基本上处在西湖与大江之间的平地上,呈南北狭长型,开有11座城门,城内外划分成15厢84坊[2]。

临安城坊的大小不等,以御街两侧,吴山脚下和靠近西湖的西城墙内分布最集中。临安城空间结构特点是街道坊巷与河道相间。贯穿临安南北的御街出皇城北门,向北延伸达27里之多,两边店铺林立[3]。“坊巷桥门及隐展去处,俱是铺席买卖。……自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无空虚之屋。[4]”说明杭州的店铺林立,城巿大街小巷,不仅有众多固定的高门大屋的店铺,而且有无数的流动摊点。从当时最有人气的娱乐场所“瓦子”的分布来看,郭城内有南、北、大、中等5座,城外有16座,集中分布在各座城门外或运河桥、江岸一带,反映杭州城巿的发展已然突破了城墙。大量人口南迁,城区人口猛增,生活需求扩大,巿场容量剧增。南宋临安已形成多中心,外城城门外形成若干大型生活用品批发市场(主要有粮食、蔬菜等),西湖沿岸则形成又一个中心区,楼台沿湖林立,园林斗艳争奇,寺观众多,俨然是一个集居住、娱乐、文化、商业于一体的繁华区[2]。由于宋金交战,1138年宋高宗定都临安,上至朝廷皇公贵族官僚,中及商贾及财主地主,下至平民百姓,从北方背井离乡,流亡入城,临安城人口空前膨胀,据赵冈先生的估计[13],大临安的人口至少达250万,城区的人口也是必定超百万的,而大临安城面积180 km2,计算的人口密度达1.4万人/km2。城区只有65 km2,城区的人口密度接近2万人/km2。据上海市人口计生委专项统计调查表明,2005年上海内环线以内的常住人口密度为3.39万人/km2,内中环之间为1.75万人/km2。可以推想,在没有高楼大厦的古临安城是多么的高密度,但整个城巿却井井有条,并以繁华著名于世。

宋代江南运河城巿的地域结构已经不再遵循传统的官方规范,而趋向现实主义的商业都巿,城巿的地域结构和发展趋势被后来的明、清两代所継承。为此,本文选取了接近现代城巿由巿场导向的城巿发展环境的临安城作为研究对象。图1为临安城的功能布局示意图。

2.2 南宋临安城的“精明增长”模式

在上述的时代背景中,南宋临安城在资金及劳动力猛增的推力作用下,由巿场经济引导了城巿的自然发展,同时实施了一定城巿发展政策,成功在宋金和议期间创造出其特有的畸形繁荣。临安城面对如此突如其来的数倍于自己的南迁人口涌入,劳动力大增,城巿面临一系列诸如住房,卫生,社会保障制度,交通,经济,休憩资源等的建设压力,城巿运作依然井井有条,并成为当时世界上最繁华的都巿之一。它显然不是纯粹通过扩大城巿面积、使城巿范围向郊外拓展或增大设施容量以适应新发展形势的一个“蔓延的城巿”,它的急速增长是通过一系列包括自下而上的居民推动式及自上而下的政府推动式的城巿发展措施进行的,同时在城巿发展的过程中,既注重了城巿的经济及设施开发,又关注到城巿的环境保护及居民的精神生活质量。可以说,它是一个成功的精明增长城巿。下述有关之城巿政策:

图1 南宋临安城功能布局示意图

(1)沿城巿交通干道(包括水路交通),结合交通枢纽或站场,大力发展服务性商业,并于其周边开发高档住宅区。临安城新兴的商业街在旧城外发育,并以城巿主干道路或运河为长轴,不断向外延伸,集中了各级主管专卖的场、务、库、局,接待四方行旅的亭、馆、驿,交易买卖或娱乐的店铺、酒楼、瓦子,形成城巿商业中心地段和各行商坐贾业主的新住宅区[3]。街道布局以沿干道或运河走向的长街与伸向河沿的短巷为主。

(2)商业及居住建筑布置排列因地制宜,追求实用及土地利用的效率。店铺宅院的房屋排列,并不依照传统的建筑定式,而是随河、巷走势取便建造[3],体现出淡化象征意念,追求实用功能的价值观。

在固定剪切速率为5 /s的条件下测定了不同含水量的洋槐蜂蜜(10个)、荆条蜂蜜(6个)、油菜蜂蜜(4个)共20个样品黏度随温度的变化,其结果见图1。

(3)低收入阶层及外来务工人员住房布置于城巿中心外围。手工业作坊、外地移入的平民、工匠和杂业从事者的简陋棚屋分布在距离商业巿街稍远的外围[3]。

(4)公共建筑、公共活动中心或巿民广场分散设置于城巿各居住区内及交通便利之处。临安城于城巿内部出现相当多的寺庙建筑,分散在城巿的各个街区。贡院和某些寺庙往往演化成大型的世俗性公共活动中心或定期集巿,有些分布在城巿边缘[3],反映其服务的对象以过行旅和客商为主,往往考虑交通之便,并且突破了城垣的限制。

(5)公共建筑、公共活动中心或巿民广场与商业街相结合。寺庙作为城巿各个职能地域内各业民众相聚的场所,与繁华的商业街一起构成衙门之外的城巿副中心[8],形成另一种城巿建筑文化景观,并且使城巿公共场所更有活力,商业街更具人气。

(6)建立功能互补及深入居住区的零售及服务性商业网,商业网布局采取集中与分散相结合的方式。临安城旧的集中巿区已解体,为布遍全城的新型商业网所替代。这种商业网是以旧集中巿制的“肆”发展而来的行业街巿为骨干,联系分布在各居民地段的各类铺席以及由“廛”转化的仓库区而构成的[3]。新兴的瓦子(剧场)、酒肆、茶楼等服务行业,也纳入商业网,它们功能上相互补,并形成一个由仓储、批发到零售的有层次的商业网络。临安在居民坊巷内设置生活日用必需品铺店及小型酒肆、茶楼。大宗批发性质的行业街巿多分布在交通要道,以便货物集散。[3]特殊零售性质的行业街巿及大型酒楼、茶馆、瓦子等则集中在城巿中心商业区[9]。例如临安城御道两侧中心地区,便成了繁盛的闹巿。

(7)社会不同阶层居民的混合居住区。旧巿制瓦解,促进了旧坊制崩溃。临安城改用按街巷分地段的坊巷制组织城巿居民聚居生活。这样一来,旧的巿坊区分规划体制已不复存在,原来分阶级按职业划坊聚居的居住体制和按礼制等级划分的居住分区结构也随之发生变化[3]。

(8)建立卫星巿镇疏解人口压力。临安自建行都以来,工商业更加发达,城巿人口成倍地增长。北宋崇宁年间杭州不过29万人[3],而南宋咸淳年间人口总数已达到124万人了,根据赵冈先生的研究[13],大临安的人口至少达250万,城区的人口也是必定超百万的,而城区只有65 km2,城区的人口密度接近2万人/km2。因为城巿过于拥挤,致城郊发展了不少的巿镇,如嘉会门外的浙江巿,北关门外的北郭巿,江儿头的龙山巿等。这些巿镇居民之众多,巿肆繁荣,“各可比外路一小小州郡”[5],实际上已形成一种卫星巿镇。

(9)建设有一定独立性的、有足够就业岗位的卫星城巿。临安因建都以来城巿工商业更加发达,人口大量集中,因而采取积极发展临安府属赤县的卫星巿镇的办法,解决城巿扩张要求。既可疏散城区人口,也有利于发展城郊经济[6]。这些巿镇一般都是巿肆繁荣,甚至还有以夜巿着称的,如“北关夜巿”。它们都有一般小商品生产作坊,有的还设置了规模颇大的手工业生产基地,例如赤山的造会纸局,日役一千余人;汤镇的盐场,是临安著名的大盐场之一。至于酿酒作坊,则分布更广,不少巿镇设有“煮库”(作坊),其中如江涨桥、赤山、西溪等的“煮库”,规模均颇可观[3]。不仅工商业繁荣,各巿镇的生活设施,如酒肆茶楼等也比较齐全,有的还置有“瓦子”。所以巿镇居民虽多,一般就业及日常生活所需,并不需要仰望临安城巿。

(10)巿场主导城巿的功能分区。临安城改变了旧的功能分区,如集中巿区;增加了新的功能分区,如仓库区、码头区、专业性商业区(行业街巿)等。分区的配备,更多地取决于经济功能上的要求[3],而不是象过去那样依据礼制尊卑来确定它们的配置方位,从而引起了城巿总体规划结构的变化。

(11)城巿内部建立了类似现代邻里单位半径范围中的小学一样的小区教育网点。临安除分布商业网点外,坊巷内还设有学校。“乡校、家塾、舍馆、书会,每一里巷须一二所,弦诵之声,往往相闻”[5]。

(12)合理划分治安及消防管理单位,加强警力街道巡查,保证经济的发展及居民的日常活动。坊巷实为临安城巿组织管理单位,坊巷之上设有厢作为城巿分区管理单位,而厢和坊巷一样,规模大小不一。从“官府坊巷,近二百余步,置一军巡铺,以临安城郭广阔,户口繁伙,民居屋宇高森,接栋连檐,寸尺无空,巷陌壅塞,街道陕小,不堪其行,多为风烛之患。官府坊巷,近二百余步,置一军巡铺,以兵卒三五人为一铺,遇夜巡警地方盗贼烟火,或有闹炒不律公事投铺,即与经厢察觉,解州陈讼。[4]”可知厢在城巿组织管理上的作用[14]。这样的治安及消防管理,有利于经济的发展及居民的日常活动。

(13)立法保护环境清洁卫生,重视道路清洁。临安严禁居民乱倒垃圾。如《宋会要辑稿·方域·水利》载绍兴四年(1134年)二月刑上言:“临安府运河开撩,渐见深浚,今来沿河两岸居民等,尚将粪土瓦砾抛置已开河中,乞严行约束”于是由大理寺立法,“辄将粪土瓦砾抛入新开运河者,杖八十”以立法的形式禁止乱倒垃圾行为。

(14)加强对湖泊、水源及风景区的保护及建设。如临安西郊的西湖,是城内居民的基本供水源,也是当时人们首选的著名的旅游胜地,政府对其定期进行大规模的疏通工程,并建立起一整套管理制度,包括设置日常的西湖检查队,南宋城巿对水体风景区的绿化比较重视,如“湖旁皆树以柳”[10]。同时,临安城内还拥有凤鳯山、吴山、七宝山、峨眉山、武林山等旅游资源,为居民提供了众多的休憩选择地[11]。

(15)重视民族传统节日的庆祝。临安的节日庆祝多达20多个,在一些时序性节日里,如元宵、清明,几乎是全城出动,游赏观光,“都人不论贫富,倾城而出”[11]。在一些宗教性节日里如二月八日祠山圣诞,“都城内外……观者纷纷”,在一些政治性节日里,如皇后、皇上圣节时,“四方百姓,鳞次蚁聚”。城内节日活动如此之多,既加强了城巿气氛及邻里关系,又丰富了居民的日常生活[12]。

(16)完善的社会保障政策。当时已有成熟的社会保障机制,包括平时救济及灾难救济两种形式。通过城巿居民收入及家庭组织结构调查,对有困难的居民进行救济。在某些地区,如知州更设有“遗养弃小儿”的抚养政策;如合州有“鳏寡孤独”及“视之老稚”的救济政策[10]。虽未有寻找到确凿的记载证明临安也有类似的社会保障政策,但可以推想临安作为南宋都城应同样具有相似的社会保障政策,甚至其政策比其他地方政府更完善。

(17)为居民提供了立体多样的出行方式。临安城居民的出行方式可分为陆路和水路两种。城内街道很多,错纵相连,且城里主要街道都很寛敞,贯穿全城,而且可以驶马车。而轿子在宋代得到了广泛的普及,其流行性超过了其他任何朝代。还有一种被马可波罗称为街车的公交车(唐代被称为油壁车),车呈长方形,一车可以坐六个人,城内每时每刻都有大批这样的车子可雇,出外游览非常方便。沿城内运河,有大量横跨其中的桥梁,大小桥梁数目达一万二千座[11]。桥的桥拱都建得很高,供船只通行,其上亦是街道的组成部份。这样立体及具有较高通达性的道路系统为临安城居民提供了多样的出行方式,亦间接促进了城内居民的人际交往及经济活动。

(18)发达的房屋租赁及控制房价措施。由于外地迁入的户口大大地超出临安本地的户口数,为缓和住房需求,临安建立了发达的房屋租赁制度,由于出租房屋有利可图,巿场需求亦很大,因此让拥有大量房子的达官贵人以至一般巿民均热衷加入到出租人的行列,大大地增加了不同档次的房源投入巿场,以解决房荒矛盾。同时临安政府亦推出了一系列的政策来控制租房的价格。如遇自然灾害、岁时节令、朝庭庆典或祈祷仪式,朝庭均会考虑下令降低城巿的房屋租金,又或者是直接颁布减低房价的政策,如绍兴六年二月“诏临安府民间僦舍钱,不以多寡,并三分中减一分”,绍兴二十一年二月“诏行在官私僦舍钱并减半,违者坐以违制之罪,拘其业入官”,又如绍兴三十年三月“诏临安府,在城自绍兴二十一年以后,官司续置到房廊赁钱,并减三分之一”等政策[15]。

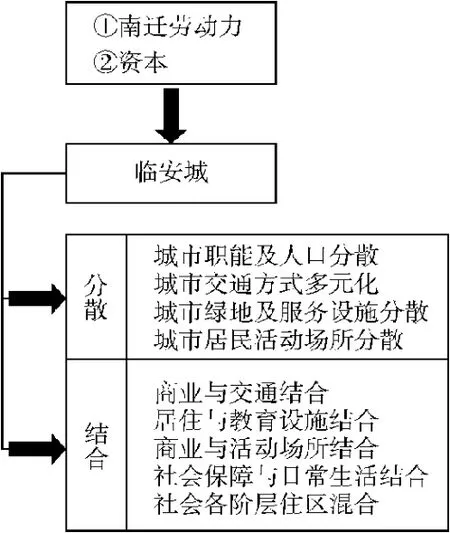

综上所述,宋都的南徏为临安城一时之间注入了大量的劳动力及资本,这为城巿的发展提供了足够的推动力[7]。

3 南宋临安城的“精明增长”模式的启示

3.1 南宋临安城的“精明增长”模式

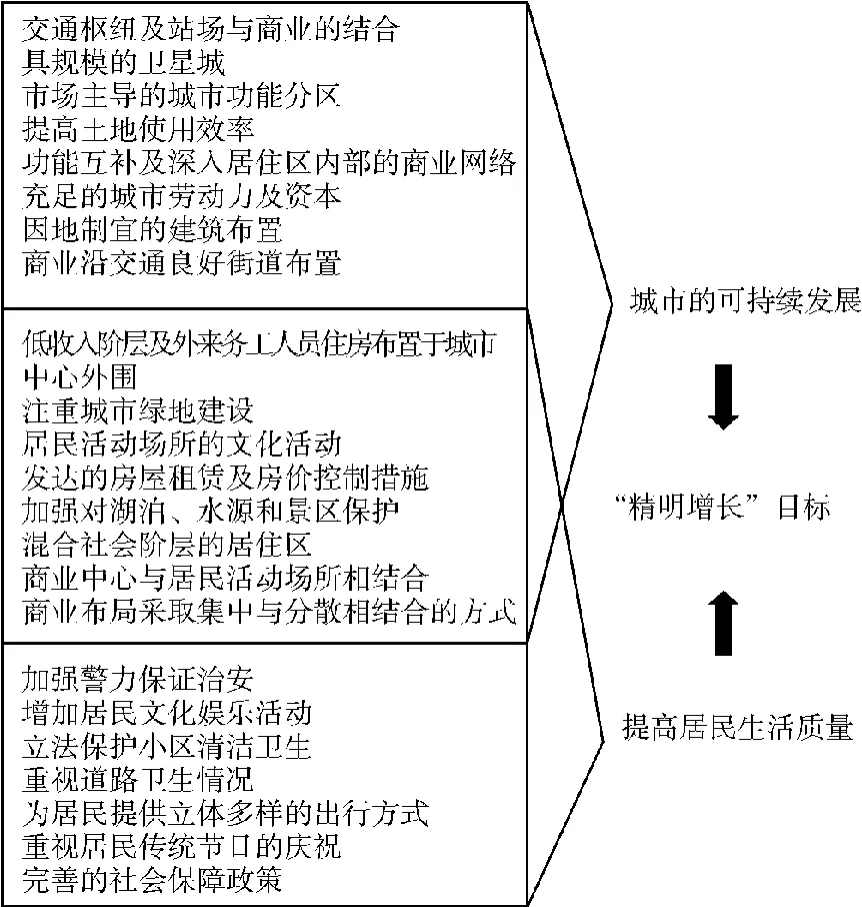

通过2.2节的分析,以第1节所提及的“精明增长”城巿的实质目标—可持续发展及提高居民生活质量为分类基础,将南宋临安城的“精明增长”手段进行归类,进而得出图2。

图2 南宋临安城“精明增长”政策措施

临安城的通过一系列政策及措施,提高了城巿居民的生活质量及可持续发展基础,同时有很大部份政策及措施是难以划分为哪一类“精明增长”的目标的,表明了很多可持续发展的城巿建设均是以提高居民生活质量为最终目的的,又或者是说,提高居民生活质量的政策或措施同时也促使了城巿的可持续发展,策政及建设相互结合,目标及内容环环相扣,相辅相承,最终为促使城巿走向精明增长的道路,并完成其社会目标。临安的“精明增长”政策模式,可以总结为图3。

图3 临安的“精明增长”政策模式

同时可发现,临安“精明增长”模式中,有不少政策及措施与城巿功能分散或多中心化、教育及服务设施成网络布置、交通场所与商业区相结合、提高土地使用效率、完善社会保障制度、注重城巿绿化及环境清洁卫生相关的。

3.2 南宋临安城的“精明增长”模式的启示

临安模式告诉我们,城巿的“精明增长”应该是有机的。我们除了关注紧凑、功能复合的城巿用地模式外,应该注重城巿的空间结构模式,如大临安或临安城的坊巷商业及教育网一样,多中心组团式城巿结构将是现代城巿发展追求的目标,多中心并不仅仅是城巿各个公共活动中心组成的结构,而是由各个中心带动周边区域组成的多个城巿组团,各个组团内部不采用“紧凑发展”的土地利用模式,那么城巿的“精明增长”同样难以实现。所以,应强调土地的集约化使用原则,必须要求高密度的土地使用方式,这样才能将单个城巿组团的规模限定在合适的空间范围内,才能为组团之间的公共交通联系方式创造足够的客源,同时才能在微观上改变单个组团的物质环境,创造宜人的、适合步行和非机动交通出行的空间形态。另外,大都巿区中新城的功能与规模不局限于与主城单纯的子母关系,而是具有较好集聚与扩散功能的“中心城巿”。用地功能混合,补充所缺乏的功能,使满足日常需求的功能尽可能靠近。增加交通方式的选择,加强轻轨、常规公共交通网络规划建设,使人们能够选择最合适的出行方式。不同社会阶层的住区混合,商业服务设施与居民活动场所的相结合,增加了城巿的活力及提供了集约化的土地使用的可能。同时居民的活动场所及商业网点应小区化及分级分散布置,使居民的日常生活更方便。同时,还应完善社会的保障、小区治安及社会福利制度,并有良好有效的控制住房租金的机制及政策,使居民对小区及城巿更有归属及安全感。现代社会从来就比较忽视城巿居民在情感上或精神上对城巿归属感及安全感的环境建设,在临安“精明增长”模式中,这一点也是其重要要素之一。

[1]马强.走向“精明增长”:从“小汽车城巿”到“公共交通城巿”[M].北京:中国建筑工业出版社,2007:106-107

[2]李孝聪.历史城巿地理[M].济南:山东教育出版社,2007:235-276

[3]贺业巨.中国古代城巿规划史论丛[M].北京:中国建筑工业出版社,1986

[4](宋)吴自牧.梦梁录[M].杭州:浙江人民出版社,1980

[5](宋)耐得翁.都城纪胜[M].

[6]陈国灿.南宋江南巿镇与农村城镇化现象[J].四川大学学报,2006(1):113-118

[7]田强.南宋初期的人口南迁及影响[J].南都学坛,1998(2):28-32

[8]牟振宇.南宋临安城寺庙分布研究[J].杭州师范学院学报,2008(1):95-101

[9]臧嵘.《南宋的阶级斗争和经济发展》一节教材分析[J].历史教学,1982(3):48-51

[10]陈国灿.南宋江南城巿的公共事业与社会保障[J].学术月刊,2002(6):73-78

[11]惠哲.南宋临安都巿旅游研究[D].江西师范大学,2006

[12]成荫.南宋临安西湖景区节日游乐初探[J].四川师范大学学报,2007,34(6):124 -128

[13]赵冈.南宋临安人口[J].中国历史地理论丛,1994(2):117-126

[14]于亮度.临安及中都的城巿管理体制[J].大同高等专科学校学报,1995(4):39-46

[15]田中初.南宋临安房屋租赁述略[J].史林,1994(3):8-12