新闻批评性语篇被动化分析新议

2011-01-29刘升

刘升

(中国石油大学胜利学院,山东东营257000)

转换生成理论是乔姆斯基(Chomsky)对语言学理论的主要贡献,然而,批评语言学所使用的“转换”与乔氏理论有所不同。在霍奇(Hodge)等人的社会语言学著作中,“转换”是“有关基本形式的一系列操作,包括删除、替代、合并、对句段或句段元素的重新排列”。[1]他们相信使用 “转换”可以实现两大功能:“节省”与“曲解”,两者往往交错混合使用,从而甚至言者自己也不能把它们区分开来。他们还进一步指出:“‘转换’更像许可的篡改。”而且 “‘转换’总会涉及压制和/或曲解”。[1]其实,批评性语篇分析中的 “转换”本质上也属于及物性分析,所不同的是,及物性分析是对小句所表达的概念从语义角度进行分析,关注的是命题的意义及功能,而 “转换”则从句法层面对小句作分析,关注的是各个元素的位置和顺序。

“转换”中的被动化在批评性语篇分析早期就被作为有效分析工具,用来揭示大众传媒中隐藏的意识形态意义。早先的被动化分析大都局限于对比分析语篇中是否大量应用了被动语态,使用主动语态与被动语态在意识形态意义上的差别等。[2,3]然而,当今国际新闻报道呈现出一些新特点,在对其进行批评性语篇分析时,原有的被动化分析模式似乎已经失去效用。本文拟以系统功能语法理论为指导,以 “**事件”冲突双方的新闻报道为语料,试提出对当今国际新闻报道进行批评性被动化分析时应采用的新模式。

一、被动化

在系统功能语法中,及物性是 “以交代各种过程及其有关的参与者和环境成分来反映语言的概念功能;语态则是以交代某一过程首先与哪一个参与者建立联系”。[4]韩礼德(Halliday)把语态分为 “中动”和 “非中动”,其中非中动语态又进一步划分为主动和被动。无施事被动化的意识形态蕴含在批评性语篇分析早期就被发现,这是通过语法方式达到操控受众的一种手段。根据费尔克劳(Fairclough)的观点,“无施事被动化使得责任者及因果关系模糊混淆”。[5]霍奇和克赖斯(Hodge &Kress)认为“这种不提及施事者的 ‘省力’做法起到进一步压制施事者存在的效用”。[1]

被动语态的使用可能出于各不相同的目的:其一可能与特定的语域有关;其二可能仅仅是为了 “变换求雅”;其三可能是 “因为动作者不言而喻,或者因为动作者无关或不知”。[6]张健(2004)的研究认为,新闻语篇使用被动语态主要可归纳为两种原因:一是为了突出强调新闻事实或动作的接受者比执行者更重要;二是为了迅速、有效地攫住读者的注意力。[7]然而,批评性语篇分析者所关注的是选择被动化的另一种原因,即出于个人的、政治的或意识形态的原因而故意地、有目的地选用被动化。

二、语料收集

被动化的使用为隐藏施事者提供了机会,这具有意识形态意图。下面我们将选用语料中的例子,分析甲乙 (代称)双方报道中使用被动化背后的隐藏动机。根据批评性语篇分析的新闻选材原则,本文以发生在2006年7月30日的“**事件”为背景,从冲突双方的主流媒体英文网络版的四份报纸中选取新闻报道作语料。为了分析方便,甲乙双方的四份报纸分别采用如下代称:甲方报纸1——Newspaper A,甲方报纸2——Newspaper B;乙方报纸1——Newspaper C,乙方报纸2——Newspaper D。此外,语料中涉及到的人名、地名、事件名称也均用*号隐去。

三、实例分析

(一)传统模式

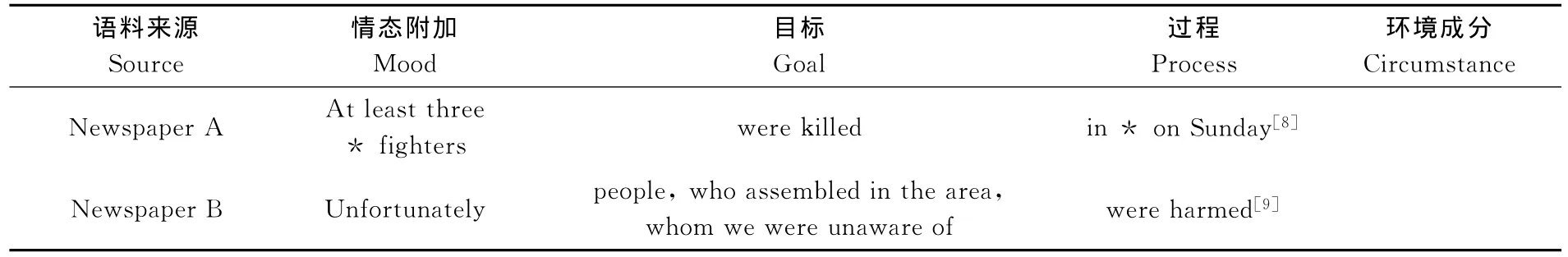

首先,我们用批评性语篇被动化分析的传统模式来分析语料中的例子。请看下表1中取自甲方报纸Newspaper A及Newspaper B中的两个例子:

表1 甲方Newspaper A及Newspaper B中被动化的两例Table 1 Two Examples of Passivization in Newspaper A and Newspaper B from Party A

如上表1所示,甲方报道中的两例使用的均是无施事被动语态物质过程。结合报道的上文我们可以推知,两例中被隐去的施事者是甲方军(以Army A替代)。不改变语义关系,通过恢复施动者、改变语序我们可以把这两个物质过程的现实版本恢复出来:

Army A killed at least three*fighters in*on Sunday.

Unfortunately,Army A harmed people,who assembled in the area,whom we were unaware of.

通过对比我们可以更清晰地看出,报道者已经把事件从现实版本 “转换”成了完全不同的版本。在恢复出的现实版中,甲方军(Army A)充当施动者;然而,在 “转换”后的报道用版本中,施事者——甲方军(Army A)却在不知不觉中悄然消失了,他们已经被报道者通过把主动语态转换为被动语态而巧妙删除,从而掩饰了过程的因果关系,同时创造了一种非人格化的效果。正如Fairclough所说的,这是“为了模糊行为者,因此模糊因果关系和责任”。[10]很明显,甲方报纸Newspaper A及Newspaper B的报道者是在极力避免提及施事者一方,字里行间里弱化此次事件对甲方造成的负面国际影响。这里,报道者选用无施事被动语态的意识形态意图非常明显。

(二)新模式

在所收集的语料中,笔者发现了一个乍看十分费解的现象,那就是冲突双方在报道各自的伤亡情况时大都采用了被动语态。请看下面分别选自甲方Newspaper B和乙方Newspaper C报道中的两个例子:

*expressed deep regret for the harm inflicted on the civilians in*Sunday morning when at least 56civilians-37of whom were children-were killed as the*fired missiles at a building in the southern*town.[9]

——Newspaper B

More than 60people were killed,including over 37children,when*warplanes bombed the village of*in the pre-dawn air raid which left homes in ruins and villagers trapped under the rubble,triggering global outrage and warnings of retribution for a“war crime.”[11]

——Newspaper C

这是分别取自甲乙冲突双方两份报纸有关此次事件伤亡情况的报道。乍一看来,这两条报道好像没有多大区别:类似的伤亡数字;同样动词(kill)的使用;特别是双方报道同样都使用了被动语态;甚至甲方的Newspaper B同样也列举出了具体的儿童伤亡数字。这是为什么呢?难道当今国际新闻报道比起以往都更加客观公正了吗?难道这意味着被动化这一分析工具现在已经过时?

这值得我们思考和进一步分析。仔细观察我们不难发现,尽管冲突双方在报道中均使用了被动语态来使得其报道貌似客观公正,然而,两个被动语态在整个复杂句中的位置却各不相同,这种差别赋有意识形态意义。辛斌 (1997)也曾提及这种位置关系的隐含意图。[12]这里,我们不妨对整个复杂句作进一步的主位-述位分析,分析方法参照汤普森(Thompson)在《功能语法入门》中的第一种分析模式[13]。

表2 对甲方Newspaper B及乙方Newspaper C两例的主位-述位分析Table 2 Theme-Rheme Analysis of the Two Examples in Newspaper B from Party A and Newspaper C from Party B

从表2中我们可看出,甲方的Newspaper B选择把* (甲方总理)作为第一主位——也就是信息的起点,却把对伤亡情况的描述(at least 56civilians-37of whom were children-were killed)这一对读者来说最重要的信息放在了第二主位和第二述位的位置,也就是放在最不引人注意的位置,这样做的目的显然是为了弱化本次事件的伤亡情况,以利于维护甲方的国际形象。这个例子也恰似Fairclough(1995)当初对语篇隐藏施事者微妙方式的判断,“就算有时勉强安排成行动者,也可能被纳入背景脉络中”。[14]

与此相反,乙方的Newspaper C选择把对伤亡情况的描述(More than 60people were killed,including over 37children)置于第一主位和第一述位,这样的安排旨在突出强化这一有利于己方的关键信息,以获取国际社会的同情与支持。这也符合新闻报道的另一种功能:“基于一定利益集团的大众媒体除了为本集团进行正面宣传外,还有为本集团博取同情和支持的职责,尤其是当己方在冲突事件中处于劣势或不利处境时”。[15]

下面的两个例子也同样表明这种位置关系所隐含的微妙意图:

In the deadliest attack since*started its offensive against*19days ago,57civiliansmost of them children-were killed on Sunday in a building in the southern*village of*,apparently as a result of an*missile strike.[16]

——Newspaper B

At least 56people,more than half children,were killed yesterday in an*airstrike that crushed a building,the deadliest attack of the*campaign,raising*’s overall death toll to over 500.[17]

——Newspaper D

应用上文的分析模式,我们不难看出,甲方Newspaper B的报道者同样选择把对乙方伤亡情况的描述(57civilians——most of them children-were killed)置于第二主位和第二述位的位置,这一位置被认为最具有隐蔽性。这样的处理大大淡化了这一信息对读者的影响力,有利于甲方。

反观乙方报纸Newspaper D中的例子,与甲方报纸的报道策略相反,乙方Newspaper D的报道者选择把对伤亡情况的描述(At least 56 civilians-37of whom were children-were killed)这一利于己方的信息置于第一主位,大大突出强化了这一信息对读者的冲击力和心理影响力,从而有利于乙方。

由此看来,对同一伤亡情况的描述,尽管双方同样都采用无施事被动语态,但双方仍可通过将其置于不同的位置而隐秘地传达各自的意识形态。

四、结语

当今国际新闻话语呈现出诸多新特点,其中之一就是新闻报道中意识形态蕴含的更加隐秘,更加不容易识别,甚至即使是冲突双方的报道看起来也都更加客观。鉴于这一新特点,笔者认为,在对国际新闻报道进行批评性被动化分析时,我们不妨采取两步走的模式:第一步,先对其进行传统的被动化分析,看报道中是否有被动语态的大量使用,是否使用了无施事被动语态;第二步,如果双方报道中都使用了无施事被动语态,那就进一步对其进行主位-述位分析,分析被动结构在整个句子中的位置关系,是出现在第一主位、第一述位的位置,还是被嵌入在从句中,然后再分析这种策略在具体语境中或许表达的某种意识形态意义。经过这样的两步分析模式,深入隐藏在新闻报道中的意识形态意义及其社会功能就会被清晰地揭示出来。

[1]Hodge,R &Kress,G,LANGUAGE AS IDEOLOGY.(2nd ed.)[M].London:Routledge,1993:10-28.

[2]辛斌.批评性语篇分析方法论[J].上海外国语大学学报,2002(6):36-37.

[3]纪玉华.批评性话语分析:理论与方法 [J].厦门大学学报 (哲学社会科学版),2001(3):153.

[4]胡壮麟,朱永生,张德禄,等.系统功能语法概论 (修订版)[M].北京:北京大学出版社,2008:95-96.

[5]Fairclough,N,Language and power[M].London:Longman,1989:125.

[6]陈中竺.语篇与意识形态:批评语篇分析 [J].上海外国语大学学报,1995(3):45.

[7]张健.新闻英语语体与范文评析 (第二版)[M].上海:上海外语教育出版社,2004:106.

[8]Qana villagers refute IDF claims building fell hours after strike[EB/OL].(2006-7-31)[2006-8-1].http://www.haaretz.com.

[9]IDF:150rockets fired from Qana at Israeli cities[EB/OL].(2006-7-30)[2006-8-1].http://www.jpost.com.

[10]殷晓蓉,译.Fairclough,N,Discourse and social change[M].北京:华夏出版社,2003:169.

[11]Israel gets away with mass murder in Qana.again[EB/OL].(2006-7-31)[2006-8-1].http://www.yalibnan.com.

[12]辛斌.英语语篇的批评性分析刍议[J].四川外语学院学报,1997(4):48.

[13]Thompson,J B,Introducing Functional Grammar[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,London:Edward Arnold,1996:131.

[14]Fairclough,N,Media Discourse,[M].London &New York:Edward Arnold,1995:112.

[15]黄敏.“新闻作为话语”——新闻报道话语分析的一个实例 [J].新闻大学,2004(春):28.

[16]Kana collapse was hours after attack[EB/OL].(2006-7-30)[2006-8-1].http://www.jpost.com.

[17]Israel Massacres Kids[EB/OL].(2006-7-31)[2006-8-1].http://www.arabnews.com.