军校工科研究生创新能力培养的探析

2011-01-27蔡跃明王向东杨炜伟

蔡跃明,王向东,高 琴,杨炜伟

(1.解放军理工大学通信工程学院,江苏南京 210007;2.金陵科技学院,江苏南京 210001)

军校工科研究生创新能力培养的探析

蔡跃明1,王向东1,高 琴2,杨炜伟1

(1.解放军理工大学通信工程学院,江苏南京 210007;2.金陵科技学院,江苏南京 210001)

本文探讨了军校工科研究生创新能力的要素、军校工科研究生教育转型下研究生创新能力培养的问题及矛盾,采用博弈论方法分析了院校组织内部个体在面临选择时的行为,指出院校组织内部个体间的非合作博弈行为会明显降低研究生创新能力培养的效益,提出了一些有针对性的对策。

研究生教育;创新能力;博弈论

随着军队人才培养政策的调整,军校工科研究生教育转型步伐加快,当前军校工科研究生教育产生了一些矛盾。诸如学科标准和用人单位实际标准之间、学位论文创新与军事体能技能训练之间、以学科为中心的创新能力与岗位任职能力之间的矛盾等日益凸显,对研究生创新能力乃至培养质量产生了影响。虽已有一些文章探讨了军校研究生教育转型下研究生创新能力培养问题,但多是经验总结。本文在分析研究生创新能力要素的基础上,采用博弈论的方法进行探讨,为寻求应变之策提供新视野。

1 工科研究生创新能力的要素

工科研究生创新能力的要素主要应包括知识结构、创新意识、创新精神、创新思维和实践能力[1-3]。知识结构包括基础知识、专业知识、人文社会科学知识、跨学科知识和实践知识等,它是进行创新的基础。只有掌握扎实的基础理论,才有可能采用新方法来解决问题;创新意识包括创新动机、兴趣、信念和理想等,它是开展创新活动的前提;创新精神包括自信心、合作性、独立性和求异性等,它不仅能激发创新意识,也会促进创新思维更有效的发挥;创新思维是一种综合性的思维,它是抽象思维、形象思维、逻辑思维、非逻辑思维、发散性思维、集中思维、潜意识思维和显意识思维等多种类型的有机结合,它是创新活动顺利进行的保障;实践能力的核心是解决问题,它是创新能力培养的着眼点,有赖于特定的实践平台。

2 创新能力培养面临的问题

军校工科研究生创新教育面临如下问题。

(1)数量和生源质量呈现下降

上世纪九十年代中期,军队院校开始了由学历教育为主向任职教育为主的重要转型。这种转型带来了研究生生源结构发生重大变化。表现为一方面报考军队院校研究生数量上越来越多,另一方面他们为了将来更好的去向,趋向报考热门专业(如通信工程等)的现象明显增大,这使各专业可供挑选的优质研究生源受限。此外,现在报考的研究生独立生活能力和独立意识较弱,创新精神和创新意识也较为欠缺。

(2)原有的科研生态环境变化

随着培养目标的多样化和军事素质要求的提高,现在以任职教育为主,军校不同职能部门强调重点不同,导致争用资源现象。结果,研究生用于科学研究的时间断续化现象明显增多,刻苦钻研的动力相对减弱。

(3)毕业后工作与所做科研关联度下降

研究生分到军队总部、科研院所和高技术部队的数量现已受到很大限制,相当数量的研究生分配到了基层部队担任管理干部,从事的工作与在军校学习期间所从事科研工作关联度不大。

3 创新能力培养过程中的矛盾

(1)学科标准和用人单位标准间的矛盾

目前研究生毕业后面临的任务与环境,更多地具有跨学科的特点。用人单位对研究生创新能力有不同的理解和期待,一上任就管用和好用成为了用人单位的实际标准,而用人单位的多样化又使得管用和好用含义宽泛化。如果采取跨学科的培养模式,会涉及到学制、培养模式、课程体系、师资和实践场地等一系列问题,实现有诸多困难。

(2)学位论文创新与技能训练间的矛盾

传统的工科研究生培养重视学位论文本身的创新性,而研究生毕业后的工作环境更多地需要他们具有较强的跨学科和跨领域的可迁移能力。在学制和培养资源一定的情况下,增加与学位论文关系不大的军事体能技能训练,可能会降低工科研究生学术标准。

(3)创新能力与岗位任职能力间的矛盾

以学科为中心的工科研究生创新能力培养可能与实际岗位任职所需的知识和能力结构相差较大。研究生工作中遇到的问题更多是应用背景下产生的问题,该背景可能是传统教学科研及装备保障岗位,也可能管理岗位等,导致有些研究生难以适应。

(4)具体实施的制约和矛盾

鉴于这些突出的问题和多重的分歧,已出台了相应的文件和举措等,力图凸显创新能力是高层次人才显著标志这一基点。但在具体实施中却受到了多方面的制约,例如从我军院校组织属性看,指导教师、研究生和行政管理者涉及到不同的组织个体,不同的隶属关系决定了其外部和内部复杂的行为关系。不同部门的认知矛盾会产生利益冲突,对研究生创新教育产生了不利影响。

旧的培养模式仍在继续,新的培养模式尚未确立,改革一直在进行。对于转型过程中出现的问题和矛盾,军校内不同个体有不同的理解和反应,但却给研究生创新能力培养留下了许多挑战。

4 院校内部博弈行为的影响分析

博弈论是使用严谨数学模型来解决现实世界中的利害冲突的理论,用来分析和研究在有限的资源下,如何面对需求做出决策和选择[4-6]。本文用它来分析军校组织内部的个体在面临选择时的博弈行为,讨论彼此间的交互关系,以及由此产生的利益冲突对研究生创新教育培养效率的影响,为形成创新教育的有效合力提供新视野。

4.1 学术共同体和行政管理共同体间的博弈

军校工科研究生管理实体与地方高校不同,其管理者有两大体系。一个是以系和教研室中教授为主组成的学术共同体,另一个是以研究生管理大队和研究生队领导为主组成的行政管理共同体。由于两者承担的责任不同,尤其是两者对创新能力的培养理解有很大不同。例如,有些管理干部称研究生课题做得好坏对到部队任职关系不大,片面强调日常管理、人际关系处理和军事技能训练的重要性;而教授则要求研究生在课题研究上有所创新,要达到国家认可的学术标准。两者的不一致导致行动上的分歧。

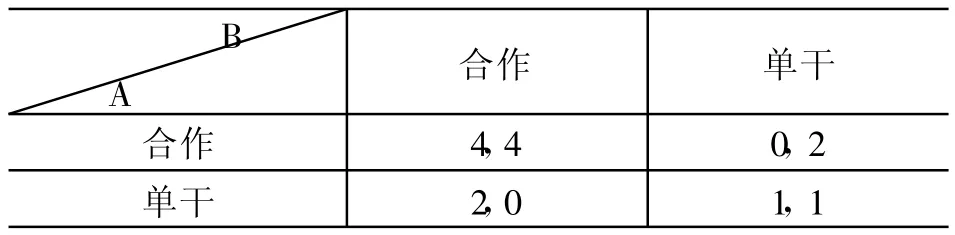

为讨论方便,假定学术共同体仅涉及创新能力培养、行政管理共同体仅涉及军人素质培养,两者合力育人可使得研究生的素质和能力全面发展,达到要求,各获得收益为4;某一方单干,另一方不参与协作,这种情形也能培养人,但获得的收益为2;两方都不参与协作,因认知不同各干各的,这种情况不仅会导致研究生思想混乱,而且会使得研究生疲于应付,能力和素质培养受到影响,各自收益为1。由于实际两个共同体首先从自己的角度出发,且都要有所作为,但且两个共同体是相对平行独立的,所以参与者从利己的角度出发,有选择单干的趋向而陷入“囚徒困境”。表1给出了管理共同体A和学术共同体B之间博弈的支付矩阵。

表1 学术共同体A与管理共同体B之间博弈的支付矩阵

表1的结果可以很好地说明,为何近年来学术共同体出现“研究生创新能力下滑”,行政管理共同体出现“研究生军人素质尚待提高”的议论。双方似乎都觉得研究生质量不如从前。解决这一问题也许应从认知层面开始,也许更应从管理体制着手。

4.2 教育者与受教育者之间的博弈

教育者是政策和行为规范的主要提供者,相对于受教育者而言处于信息优势地位,两者之间是一种典型的不完全信息博弈。以指导教师与研究生的博弈关系为例,假定学生“蒙混过关”(如考试、论文答辩、毕业等),学生获得的收益是7;学生勤奋努力过关,付出了代价(如牺牲个人安逸度、休闲时间等)等效为-2收益,此时学生获得的净收益是5。导师对学生不负责任、对学生要求很低,学生会在博弈的选择中趋向于选择“蒙混过关”;学生过关了,导师由此获得收益是7(如可从校方获得报酬、岗位等);导师对学生负责、要求学生出创新成果,付出了代价(如多付出了工作时间和精力等)等效为-2收益,此时导师获得的净收益是5。表2给出了导师与学生之间的博弈支付矩阵。

表2 导师A与学生B之间博弈的支付矩阵

从利己的角度出发,无论导师还是学生,在表2收益的情况下,导师选择“松”、学生选择“蒙混过关”是纳什均衡点,是他们的最优选择,这对研究生创新能力培养而言是一种灾难。不过,这种结果也从某种角度上解释了为何近年来研究生论文抄袭、作弊屡禁不止,某些方面的培养质量下滑不止的原因。显然,如果没有外力推动,表2的均衡会在相当大的范围内存在。事实上,近年来,教育主管部门、各院校都出台了各种对策来解决这一问题。例如,从学生层面的要求来看,研究生管理部门提高了论文的学术标准,加大了处罚力度,提高了对优秀学生的奖励;从导师层面看,学生出了问题导师也要受到处罚,优秀指导教师能获得更多奖励等。这样做的目的无非是确保导师和学生的付出能够得到有效的回报,使表2发生变化,如(7,7)变为(2,2)、(5,5)变为(10,10),从制度上迫使导师“严”、学生“勤奋努力”。

4.3 研究生之间的博弈

目前研究生学习动力不足、积极性不高的原因很多,但从表3也许可以从另一个侧面反应出来。假设学生追求卓越是要付出代价(如会减少在寝室安逸的休息和娱乐等,明显降低生活舒适度等),且不会得到明显好处(如在毕业分配不是以学业好坏进行分配、淘汰率很低等);如果学生从利己的目的出发,其最有利的策略是选择“一般”,能毕业即可,因为选择“卓越”的话,收益不多,而选择一般的话最差的收益是7;若别人选择卓越,他相对获得收益更多,甚至可获得30的收益(如别人在实验室加班加点,衬出他的业余生活相对更加丰富多彩,生活相对舒适度满意度更高)。很明显这种现象的后果是研究生创新能力的水平不但得不到提高,而且相互影响后还有可能严重下降。

表3 受教育者A与受教育者B之间博弈的支付矩阵

这些年来,很多管理者已经察觉了这一问题的严重性,认识到单靠学生的自觉性是不行的。所以,管理者也逐渐加强了课程和论文质量管理力度,如提高了研究生发表学术论文标准并实施了课程的末尾淘汰制等,力图借助制度来约束研究生的学习行为,将他们引入追求“卓越”的轨道。

5 结语

以上的分析揭示了个体理性的选择与群体理性选择之间的矛盾,从个体利益出发的非合作博弈行为往往不能实现团体的最大利益。破解这一矛盾总的思路是设法使博弈中的个体走向合作。可见我们可以采用如下对策:①制定合理的机制,促使自私的个体走向合作;②从机构设置上尽量减小产生自私个体的环境;③在当前问题和矛盾突出的情况下,必须形成共识性的认知,以保证合作有力。

当然,上述讨论的“囚徒困境”博弈仅仅是考虑了人类天性都是自利且理性的一面,然而现实中人们还有寻求合作共赢的一面,合理的对策(如制度规章等)能够使得博弈双方(甚至多方)采用合作方式[5,6]。寻求共赢,减少有限资源的浪费,提高整体效率,换句话说就是在资源约束的情况下提高研究生创新能力的培养效率,实现整个组织的最大利益。另一方面,上述的讨论仅限于双方的博弈,实际上的博弈行为是多方的,且可能是动态的,但分析方法一样,仅仅是更加复杂而已。另外,上述分析尽管是以军校为例,但对其他院校也有一定的适用性。

院校组织内个体间彼此间不信任和矛盾所产生的非合作博弈行为,会影响研究生创新能力培养的效益。为此,我们首先应对工科研究生创新能力标准形成统一认识,以提高整体工作效率的思想设计相应的培养模式;其次是建立有序的分工协调制度,

促进组织个体的合作共赢,避免无谓的培养资源的浪费和无效使用;再者是减少管理环节,建立多元的评价机制,提高组织个体的管理效能;还有是要进一步建立好“学好学坏不一样”的分配和淘汰机制,为研究生营造积极创新的氛围。当然,研究生创新能力培养是一个复杂的系统工程,如何透彻分析方方面面的利益冲突关系对研究生创新能力培养的影响仍是一个有待进一步探讨的课题。

[1] 杨叔子.有志有力 有物相之—兼谈研究生素质和创新能力[J].武汉:高等教育研究,2001(4):64-67

[2] 朱清时.如何培养研究生的创新能力[J].北京:学位与研究生教育,2002(4):1-3

[3] 陈新忠,李忠云和胡瑞.研究生创新能力评价的三个问题[J].北京:学位与研究生教育,2010(1):10-13

[4] 杨秀芩,范先佐.高等学校行为的博弈分析[J].武汉:高等教育研究,2006,27(5):40-45

[5] 冒荣,宗晓华.合作博弈与区域集群优化资源配置提高研究生科研能力[J].武汉:高等教育研究,2010,31(4):35-40

[6] 侯光明,李存金.管理博弈论[M].北京:北京理工大学出版社,2005

Analysis of Cultivating Engineering Graduates'Innovation Abilities in the Military Universities

CAIYue-ming1,WANG Xiang-dong1,GAO Qin2,YANGWei-wei1

(1.Instituteo f Commun ications Eng ineering,PLAUniv.o f Sci.&Tech.,Nan jing 210007,China 2.Jinling Institu te o f Technology,Nanjing 210001,China)

This paper discusses the factors of postgraduate innovation ability,the problem s and conflicts under the engineering graduate education transform ation in themilitary universities.We analyze the behaviorsof the individuals in the academic organization facing to choices by game theory method.It is concluded that the efficiency o f the graduate education is obviously decreased by the non-corporative gam e behaviors am ong the individuals in the academic organization.A t last,several solutions to the problem s have also been presented.

graduate education;innovation ability;game theory

G643

A

1008-0686(2011)02-0004-04

2010-09-05;

2010-12-07 基金项目:解放军理工大学教育教学研究课题资助课题(GJ1002003)

蔡跃明(1961-),男,博士,教授,主要从事移动通信和信号处理方面的教学与研究,E-mail:caiym@vip.sina.com