内部能力、企业竞争力和企业资源最优配置——一个理论模型 (AMEC模型)

2011-01-17王宋涛

王宋涛,杨 薇

(1.华南师范大学经济与管理学院,广州 510006;2.华南市场经济研究中心,广州 510006)

内部能力、企业竞争力和企业资源最优配置

——一个理论模型 (AMEC模型)

王宋涛1,2,杨 薇1,2

(1.华南师范大学经济与管理学院,广州 510006;2.华南市场经济研究中心,广州 510006)

传统的企业竞争力模型缺乏对系统的界定,混淆企业竞争力与企业能力的界限。本文通过引入波特的竞争模型,提出一个多层次企业竞争力模型 (AM EC①)。模型分为外部竞争子模型、企业能力子模型和企业竞争力公式三个部分,基于系统分层界定企业竞争力,通过结合企业外部竞争和内部能力两个因素推导出企业竞争力公式;并在系统利益既定的情况下,推导出基于企业竞争力的利益分配公式和基于企业内部能力的利益分配公式,得出一个企业资源最优配置的路径,最后给出一个企业资源最佳配置的实例。

内部能力;企业竞争力;利益分配;资源最优配置

一、引 言

企业是处在一定的系统环境下,和特定的竞争对手进行竞争,也即企业竞争力是以特定的系统环境和特定的对手为存在前提的,那么该如何界定企业竞争的范围呢?或者说,如何确定竞争系统的环境,如何确定竞争对手呢?传统的企业竞争理论认为,影响企业竞争的环境包括制度环境、政府政策、市场结构、技术、文化及教育体系、行业因素和外部联盟等等。很显然,这样的竞争环境将包罗万象,难以把握,并且很多因素都是企业和竞争主体无法影响的因素。而竞争却是企业和竞争对手之间的竞争,如果能从企业和竞争对手所构成的系统作为分析对象,将具有很强的针对性,使得分析企业的竞争环境和竞争力变得非常清晰和可行。

本文首先通过分析波特“五力模型”的内涵及其不足,并在此基础上对竞争系统进行了层次划分,从不同角度界定了企业的不同竞争对手,并指出,由于竞争对手的不同,企业的竞争力表现出不同的

图1 驱动产业竞争的力量

二、“五力模型”及其不足

出了影响企业竞争优势的产业结构因素。波特认为,企业竞争优势首先是由企业所在的产业结构 (市场结构)确定的,因此获取竞争优势的前提是分析产业结构因素,进而才能制定切实可行的竞争战略。在此基础上,波特提出了“五力模型”[1]。波特认为,一个企业所面临的竞争,除了来自产业内部的竞争以外,还来自于产业外部与产业有密切关联的所谓“拓展竞争”。企业同时面临着以下竞争作用力:进入威胁、代替威胁、买方侃价能力、卖方侃价能力和现有竞争对手的竞争。五种作用力共同决定了产业竞争的强度以及产业利润率,该模型主要也是分析哪些因素影响企业的利润率。

自上个世纪80年代,“五力模型”提出以来,其就被作为一种有效的分析工具得到广泛的应用。但也有不少文献或学者认为其存在不足和局限,认为还有第六种竞争力量的存在,如来自互补品、政府等的第六种竞争力量,比如安德鲁·S·格鲁夫 (Andrew SGrove)提出了六种力量模型[2],此外,随着拜瑞·J·内勒巴夫、亚当·M·布兰登勃格提出了“竞合”这一新的经济范畴,“五力模型”对于合作的忽略也逐渐成为争论的焦点,两位学者甚至在此波特竞争模型的基础上,结合“互补者”的概念,提出了“竞合模式 ”[3]。

除了上文的分析,本文认为“五力模型”还存在以下不足:①对于企业与各个主体之间的竞争以及影响企业竞争力的因素仅仅停留在语言上的描述,没能进一步进行量化和定量分析;②虽然波特也认为五种竞争力量存在着不平衡性,但是在模型中其也未能体现出五个竞争对手各自所处的不同地位;③对于影响企业与五种竞争对手之间竞争的各种因素的归纳和分析过于笼统,没有很好地区分各种不同的影响因素,实际上在这些因素中有的是企业自身的资源能力,有的是对手的资源能力,有的是客观环境,对其进行严格区分有着非常重要的意义。

实际上“五力模型”更多意义是对于企业竞争环境范围的有效界定,是对企业竞争对手的选择和涵盖,五种竞争对手基本上已经涵盖了企业所面临的可能存在的所有竞争对手。而来自互补品、政府等的所谓第六种力量的,更多意义上是体现在合作的范畴,把其纳入竞争模型的范围似乎不妥。如果仅仅作为对企业竞争对手的有效选择和涵盖,作为对企业竞争的环境的有效界定,波特的模型可以成为一种典范。

三、AM EC模型的构建

研究企业竞争力,必须考察企业竞争力的来源,很多研究认为企业竞争力既来自企业内部,也来自企业外部,甚至竞争对手状况也成为影响企业竞争来源的原因。造成这些观点的形成的原因一方面是因为对企业竞争力的界定不同,另一方面也是因为忽视了企业竞争力的主体性特征。

根据上文对企业竞争力定义的界定,本文认为其只来源于企业内部环境,而外部环境对企业竞争力的影响也是通过对企业内部的资源和能力的影响间接实现的。企业竞争力来源可以分为直接来源和间接来源。直接来源包括:价格及成本、质量、品牌、差异化和服务等,也就是说,企业竞争力的直接来源主要体现在市场上,这些能力可以称为直接竞争力。直接竞争力来自于企业的间接竞争力,也就是企业竞争力的间接来源,包括:制度安排、管理、技术、人力资本、创新、企业文化、企业家和核心能力等 (李显君,2002)[4]。

另一方面,企业竞争力也具有其外在形式,其主要表现为财务指标和市场指标。市场指标可以包括市场占有率和市场相对地位、市场占有率的增长率等;财务指标包括资产规模、销售额、销售额增长率、利润率、利润增长率等,这些外在表现形式也往往被作为评估企业竞争力的显性指标 (金碚,2001,2003)[5,6]。

下面我们通过改进波特的竞争模型,把其作为界定企业竞争的系统环境和竞争对手的基础,企业在此系统环境下,根据不同的竞争对手,从不同角度表现其竞争力。更进一步,我们打破了波特模型中把企业作为一个“黑箱”的局限,通过考察企业的内部能力分析企业竞争力的来源,认为企业的竞争力来源于企业的九种能力,并把这九种能力作为企业竞争力的构成因子,构建了多维企业竞争力向量和综合企业竞争力公式。

AM EC模型包括外部竞争模型、企业能力模型和企业竞争力公式三个部分。

图2 外部竞争模型

(一)外部竞争模型

外部竞争模型是在波特“五种竞争力”模型的基础上作两点改进:一是使用“广义代替品”取代“代替品”;二是把企业和竞争对手按照利益共同体原则进行系统的层次划分。

首先,虽然波特竞争模型再引入第六种力量并不合适,但是我们认为除了通常意义的代替品以外,的确存在其他与企业产品相关性不强的其他产品,这些产品也可能会对企业造成威胁。由于购买者的收入或者预算短期的稳定性,一旦出于各种可能的原因,购买者选择购买这些产品,那么其必然放弃对企业产品的购买。因此,我们把这些产品和代替品统称为“广义代替品”,取代“五种竞争作用力”模型中的“代替品”。

其次,虽然波特指出在竞争中会有不同的力量占据显要地位,但其模型还是没有体现五种力量的[7]不同地位和层次 (沈西林,2002)。实际上,企业和不同对手除了竞争以外,还会有共同的利益诉求,也就是企业和对手存在协作,关于企业和对手的“协作力”,我们将其放在企业能力模型进行讨论。但是基于这种协作的存在,我们将企业和五种对手进行了多层次的划分,构建出企业的外部竞争模型 (图2)。

系统中企业和其他竞争力量的竞争将处于不同的竞争层次,包括企业自身在内模型共分为四个层次。

第 1层 :企业层

由企业独立构成的层次,此层以实现企业利润最大化为目标。资源和核心能力学派认为企业自身的资源和核心能力是竞争优势的源泉,本文赞同这个观点,认为无论外界环境如何,一旦企业处于这样一个环境之中,竞争已经无法避免,此时企业最重要的任务就是分析自身资源能力的优劣,再根据外界环境状况决定采取相应合适的竞争战略。

第2层:纯粹产业层①“纯粹产业层”不包括产业的上下游相关行业,为避免混淆,我们不单独使用“产业层”的名称。

此层由企业以及其产业对手构成。一个企业面临的最首要的竞争就是来自产业中的竞争对手。不管产业在整个竞争模型中处于什么位置,以及其利润率如何,从“黑箱”的观点来看,企业此时的任务就是和产业竞争对手进行产业利润的分配竞争。而一旦面向包括买方卖方的整个产业链,由于对单独的企业来说其买方卖方具有可代替性,也就是说,如果仅仅是单个企业对其买方和卖方取得竞争优势,那必然造成买方和卖方的转移,所以,该层次各方只有进行协作才能对层次外竞争力量形成竞争优势,从而使得层次的利益最大化。

第3层:产业价值链层

此层由企业、产业竞争对手、买方、卖方构成。这个层次实际上就构成了产业价值链,整个产业的利益将在产业价值链中的各种竞争力量进行分配。此时企业将和其产业对手建立联盟,共同与其他两种竞争力量——买方和卖方——进行利益的博弈。而层次中的四种力量也将进行协作,为维护产业利益而与其他竞争力量进行竞争。

第 4层 :系统层

此层由企业、产业竞争对手、买方、卖方、潜在进入者、广义代替品构成。此层次实际上就是整个竞争系统,在这个封闭系统的特定时点,整个系统利益是固定的,系统中的各种力量将为分配系统的利益而进行博弈。产业利益是整个系统利益的一部分,产业价值链层此时将形成一个利益共同体,它们一方面要防止其他两种力量(潜在进入者、广义代替品)的入侵并挤占现有产业利益,另一方面也要扩大整个产业在系统利益中的份额。

系统中每一个层次同时也是一个利益共同体,各个层次将根据各自的层次竞争力对系统的利益进行分配,然后层次中的主体再根据自身的竞争力对层次利益进行再分配。因此,同一个层次中的不同主体既是合作的关系,也是竞争的关系。

图3 企业能力模型

(二)企业能力模型

本文认为企业在与五种竞争对手的竞争中,有九种能力起直接作用,这九种能力分别是:低成本能力、差异化能力、分销能力、品牌影响力、横向整合能力、后向整合能力和前向整合能力、同产业对手的协作能力、产业价值链协作能力。企业“九种能力”与竞争对手的竞争结果将表现为各种“显性指标”,也就是上文所述的企业竞争力外在表现形式,诸如财务指标、市场指标等。同时,“九种能力”又是来源于企业的更深层的资源能力,比如技术、人才、管理、创新、文化和规模等隐性指标 (图3)。

企业的竞争优势主要来自产品优势和市场优势。产品优势包括成本优势和差异化优势;市场优势包括分销能力优势和品牌优势。市场优势的作用在于使产品优势得到实现,品牌影响力意味着产品能被“所知”,分销能力意味着产品能被“所见”。成本优势使得企业跟对手同质产品比较具有价格优势,差异化优势是企业产品比对手更具有特色,这意味着企业产品能被“所得”。形成企业产品优势和市场优势的能力我们分别称之为低成本能力、差异化能力、分销能力和品牌影响能力,在与竞争对手的竞争中,这四种能力将在九种能力中占有重要地位。

下文考察“九种能力”的来源如何形成企业的竞争力,采用模糊评价法进行建模。

(1)低成本能力,用 x1表示,其主要来源于企业的规模优势、管理优势、制度文化、经验曲线等。低成本能力使得企业的产品具有价格优势,所以其在与产业对手、潜在进入者、广义代替品的竞争中起作用。在形成对这些对手的竞争力中,x1的权值分别为 a11>0,a41>0,a51>0。

(2)差异化能力,用 x2表示,其主要来源于企业创新能力 (包括技术创新、管理创新、市场创新、制度创新等)、企业文化以及其他企业核心竞争力。差异化能力使得企业产品相对产业对手、广义代替品具有差异化优势,相对买方来说具有较强的侃价能力,同时也能对潜在进入者形成有效的威胁。所以企业差异化能力在与产业对手、买方、潜在进入者、广义代替品的竞争中起作用。在形成对这些对手的竞争力中,x2的权值分别为 a12>0,a32>0,a42>0,a52>0。

不到两个月她就出事了,她负责设计的一个服装宣传的彩页在印刷后竟然有十余处出现纰漏,这个刚飞来的美丽小鸟被辞退了。她知道问题出在哪里,她犯了一个大错误,她的电脑竟然没有设置密码,或者说疏忽了设置密码,尽管印刷前程序很严,但问题就这样出来了,她脱不了干系。

(3)分销能力,用 x3表示,其主要决定于企业的市场开发能力和渗透能力、渠道管理水平、渠道开发费用控制等因素。分销能力能够使企业的产品更容易被顾客所得到,所以在与产业对手、广义代替品的竞争中起作用。在形成对这些对手的竞争力中,x3的权值分别为 a13>0,a53>0。

(4)品牌影响力,用 x4表示,其包括品牌知名度、企业形象、顾客忠诚度等。品牌影响力将对产业对手和广义代替品形成竞争优势,同时也提高企业对买方的侃价能力。所以企业品牌影响力在与产业对手、买方和广义代替品的竞争中起作用。在形成对这些对手的竞争力中,x4的权值分别为 a14>0,a34>0,a54>0。

(5)横向整合能力,即横向一体化的能力,用 x5表示,其来源于企业的资本规模、财务状况、管理能力、人力资本等。企业所在产业的竞争激烈程度将影响企业与买方卖方的竞争,企业横向整合能力能够影响产业状况,从而在与买方卖方的竞争中起作用。在形成对这些对手的竞争力中,x5的权值分别为 a25>0,a35>0。

(6)后向整合能力,即后向一体化能力,用 x6表示,其决定于企业规模、财务状况、人力资本、管理能力、企业价值链协作等。企业后向整合能力使其在与卖方竞争中能够体现现实威胁,从而占据竞争优势。在形成对卖方的竞争力中,x6的权值为 a26>0。

(7)前向整合能力,用 x7表示,其主要在与买方的竞争中起作用,体现一种现实威胁,从而提高企业的侃价水平。在形成对买方的竞争力中,x7的权值为 a37>0。

(8)同产业对手的协作能力,用 x8表示,其能够有效地降低广义代替品的威胁,阻止潜在进入者的进入,同时由于买方、卖方的选择可代替性,企业只有和产业对手合作,才能使得产业的利润最大化,故该种能力在与买方、卖方、潜在进入者和广义代替品的竞争中起作用。在形成对这些对手的竞争力中,x8的权值分别为 a28>0,a38>0,a48>0,a58>0。

(9)企业的产业价值链协作能力,用 x9表示。企业和买方卖方的良好协作能力将有利于提高企业对产业对手、潜在进入者和广义代替品的竞争力。在形成对这些对手的竞争力中,x9的权值分别为 a19>0,a49>0,a59>0。

以上九种能力从多个角度描述了企业的能力,在企业与各种竞争对象的竞争中,都是其中某几种能力起作用。所以,当企业企图提高针对某种竞争对象的竞争力时,只需有侧重的提高“九种能力”中的某几种能力,就可以做到有的放矢,使企业在竞争中占据有利地位。

假设企业对各个竞争对手所体现的竞争力为企业能力的线性组合,根据内部能力模型的分析,我们可以得到对不同主体的竞争力:

企业对产业竞争对手的竞争力为:

企业对卖方的竞争力为:Pe2=a25x5+a26x6+a28x8,(a25+a26+a28=1)。

企业对买方的竞争力为:Pe3=a32x2+a34x4+a35x5+a37x7+a38x8,(a32+a34+a35+a37+a38=1)。

企业对潜在进入者的竞争力为:Pe4=a41x1+a42x2+a48x8+a49x9,(a41+a42+a48+a49=1)。

企业对广义代替品生产者的竞争力为:Pe5=a51x1+a52x2+a53x3+a54x4+a58x8+a59x9,(a51+a52+a53+a54+a58+a59=1)。记企业的五种竞争力向量 Pe=(Pe1,Pe2,Pe3,Pe4,Pe5),记企业的能力向量为X=(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9)T。

则企业竞争力向量 Pe=AX。

由于企业与五种力量竞争的竞争力的不平衡性,比如企业处于产业垄断或者绝对领先地位、非领先地位,其五种竞争力将表现不同的地位。我们用企业对五种竞争对象的竞争力的线性组合表示企业的综合竞争力:P=c1Pe1+c2Pe2+c3Pe3+c4Pe4+c5Pe5(ci>0,i=1,2,3,4,5)。记 C=(c1,c2,c3,c4,c5)则企业综合竞争力:P=CAX。

四、基于 AM EC模型的企业资源最优配置

如果整个系统的可供分配的利益是确定的,则系统中的各个主体将根据各自的相对竞争力进行利益的分配,而企业的各种相对竞争力又由企业的相对能力组成,因此可以通过考察企业的相对竞争力与系统利益分配的关系,并进一步考察企业能力与系统利益分配的关系以及企业在既定的内部和外部条件下如何通过发展自身的能力使其获得利益分配的最大化。

(一)基于企业竞争力的利益分配公式

记整个系统层的利益为 R,我们暂时不考虑潜在进入者的影响,那么整个产业的利益将在产业价值链层进行分配,此时系统利益将为产业利益和广义代替品利益,而产业价值链层的利益将由企业和产业对手的竞争力之和参与分配。记产业价值链的利益为 R0,则:

此时,产业层的利益将由企业和产业对手的竞争力之和参与产业利益的分配,记产业层的利益为R1,则:

最后,企业和产业对手根据各自的竞争力参与产业层利益的分配,记企业利益为 Re,则:

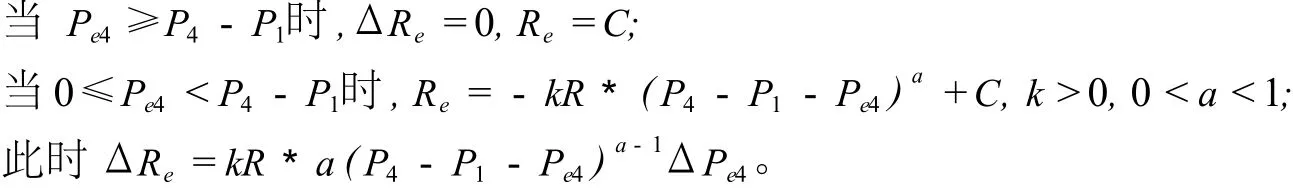

考虑进入者后对企业利润公式的修正。影响潜在进入者的进入因素是:P1,P4,Pe4,根据假设,P1,P4是常量,Pe4的变动影响 Re的变动。假设平衡状态下有:

当ΔPe4<0,即当0≤Pe4<P4-P1时,潜在进入者进入该产业,造成企业利润减少 |ΔRe|。

当ΔPe4>0,即当 Pe4≥P4-P1时,潜在进入者无法进入,企业利润不变。

所以,当0≤Pe4<P4-P1时,Re是关于 Pe4的增函数;当 Pe4≥P4-P1,Re与 Pe4无关。假设 Re是二阶可导,则 ∂Re/∂Pe4>0;其次,根据边际收益递减规律,我们知道随着 Pe4的增加,Re的增加幅度也越来越小 ,即/<0,则:

从而我们得到企业利益函数的修正形式:

当 Pe4≥P4-P1时:

考察 Re的一阶偏导数,显然 ∂Re/∂Pe1>0,∂Re/∂Pe2>0,∂Re/∂Pe3>0,∂Re/∂Pe4>0,∂Re/∂Pe5>0,这表示企业对五种力量的竞争力增强时,企业的利润也相应增加。

考察 Re的二阶偏导数,有 ∂2Re/<0,/< 0,/< 0,/< 0,<0,这显然也符合经济学上的边际效益递减规律,企业增加的单位竞争力所带来的利润增加值是递减的。

考察 Re的关于每个变量的极限,显然当 Pe1,Pe2,Pe3,Pe5→∞,lim Re=R;而当 Pe4>P4-P1时 Re=C,则当 Pe4→∞,lim Re=C(见图4)。

图4 基于竞争力变化的企业利益变化趋势

(二)基于内部能力的利益分配公式及资源最佳配置

根据 AM EC模型,企业的竞争力向量 Pe=(Pe1,Pe2,Pe3,Pe4,Pe5)=AX,把 Pe1,Pe2,Pe3,Pe4,Pe5的表达式分别代入企业的利益函数,有:

上式即为用企业内部能力表示的系统利益分配公式。利用数学软件计算,可以证明 ∂Re/∂xi>0,(i=1,2,…,9),即企业利益 Re是企业九种能力的增函数,这与事实相符。对于每种企业能力 xi0来说,当其他能力固定时,通过求方向导数 ∂Re/∂xi0,可得出企业能力 xi0变化对企业利润 Re的影响。

当企业处于某种稳态状态下,企业的九种能力固定于某个点 X0,此时企业利益函数 Re在点 X0的梯度①梯度 (gradient):在标量场 f中的一点处存在一个矢量 G,该矢量方向为 f在该点处变化率最大的方向,其模也等于这个最大变化率的数值,则矢量 G称为标量场 f的梯度。关于梯度的概念和数学定义可参见《高等数学》教程。为 :grad Re(X0)=(∂Re/∂x1(X0),∂Re/∂x2(X0),…,∂Re/∂x9(X0))。Re在点 X0的各个方向的变化率中以沿梯度 grad(Re(X0))方向的变化率为最大,其变化率为‖grad Re(X)‖。

通过求出企业利益函数的梯度,可以通过对企业资源的有效配合,以使得企业的九种能力朝最佳方向发展,从而使得企业的利益增加速度最快。

(三)企业资源最佳配置的一个应用实例

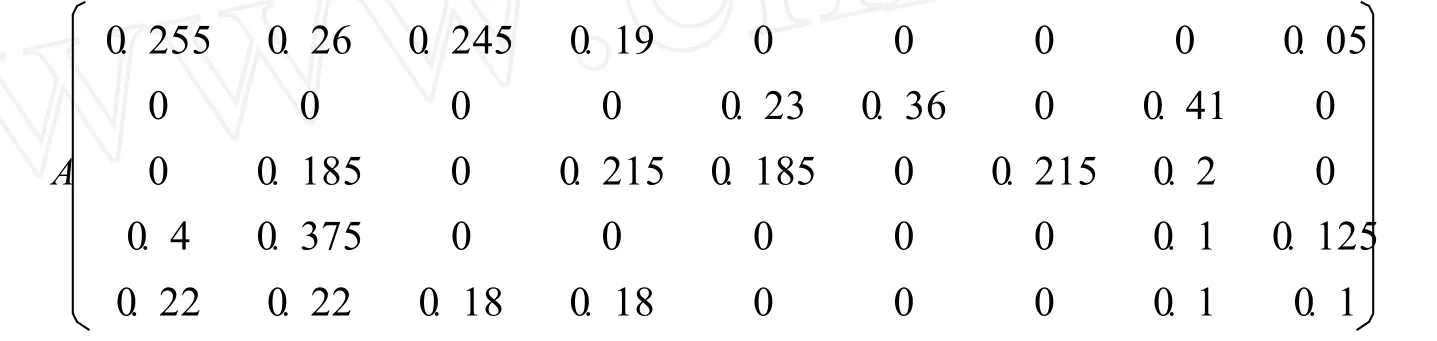

利用AM EC模型可以实现企业资源的最优配置,由于企业和产业数据难以获得,本文以某个产业中一个企业 S为例,通过给出具体的企业能力参数矩阵A、九种能力值以及五种竞争对手的竞争力,得出企业利润函数的具体形式,并计算出企业应该如何进行资源投入配置以在不同程度上提高企业的九种能力,从而达到企业利润增加的最大值。

假设通过“专家评审法”或其他定量或定性评价方法得到企业的能力参数矩阵为:

对于企业九种能力,可以按照1至10之间的整数值进行打分,假设通过采用“专家评审法”、抽样调查和历史数据分析法等方法确定的企业能力向量为 X0=(6,7,6,5,7.5,8,4,5,7)T。则企业 S的竞争力向量为:Pe=AX0=(6.370,6.655,5.6175,6.400,6.04)。

根据本文的假设,企业和五种竞争力量是按照其竞争力进行利润的分配,所以只需要确定当前每个层次的利益总额,再根据企业当前的利益和竞争力值,就可以计算出当前五种竞争对手的竞争力值。

假设当前系统利益总和20000,产业价值链层利益7500,产业层的利益为5000,企业的利益1000,则:

由式 (1),有 Pe1/(Pe1+P1)=1000/5000,则 :P1=4,Pe1=25.48。

由式 (2),有 (Pe2+Pe3+P1)/(Pe2+Pe3+P1+P2+P3)=5000/7500,则:

P2+P3=1/2(Pe2+Pe3+P1)=37.7525。

由式 (3),有 (Pe5+P1)/(Pe5+P1+P5)=5000/20000,则:P5=3(Pe5+P1)=94.56。

由式 (4),有 P4=Pe4+P1=31.88。

把各个参数值代入利益分配公式,得到企业 S的能力 -利益公式的具体形式:

假设 Re连续可导,计算其在点 X0的各个方向导数,可以求出企业九种能力中每种能力的边际利益 :∂Re/∂x1(X0)=18.80, ∂Re/∂x2(X0)=2.66, ∂Re/∂x3(X0)=17.70, ∂Re/∂x4(X0)=15.57, ∂Re/∂x5(X0)=2.66,∂Re/∂x6(X0)=2.31,∂Re/∂x7(X0)=1.38,∂Re/∂x8(X0)=5.06,∂Re/∂x9(X0)=4.34。

从而企业利益 Re在其能力点 X0=(6,7,6,5,7.5,8,4,5,7)T的梯度 grad Re(X0)=(18.80,2.66,17.70,15.57,2.66,2.31,1.38,5.06,4.34),企业的“九种能力”按此方向变化,其利益的变化将达到最大,其变化率为‖grad Re(X0)‖=37.16。所以,企业在进行资源投入时,应该基于自身的能力现状以及外部竞争现状进行资源配置,力求使“九种能力”按该方向发展,以使得资源的配置达到最佳。

五、结论与启示

1.企业所处的竞争系统按照竞争对手的不同性质及特征可以分为四个层次,企业面对各层次中的不同竞争对手表现出不同竞争力,此即企业的多层次竞争力,企业的综合竞争力为各个竞争力向量的线性组合。

2.企业在与各个层次的竞争对手的竞争中,有九种主要能力在起作用,这九种能力来源于企业的各种隐性能力,如技术、管理、人才等,同时这些能力在与对手竞争中,又表现出不同的显性指标,如利润、销售额、市场占有率等。

3.企业对系统各层次中竞争对手的竞争力是企业九种能力中的某些能力的不同权重组合,因此企业的综合竞争力也可以企业九种能力的函数进行表达。

4.假设系统的总利益是固定的,则系统中不同层次的子系统将根据该层次的竞争力进行利益的瓜分,而企业也将根据自身的相对竞争力获得在子系统中的利益分配。由于企业的竞争力是由企业的九种能力组成,因此在系统其他要素不变的情况下,企业将根据自身的能力大小参与系统利益的分配。

5.企业的利益为企业竞争力的函数,从而也为企业九种能力的函数,因此在系统利益既定情况下,通过求出企业利益函数 (以九种能力为变量)在当前企业初始能力点的“梯度”,则可以进行企业资源的有效组合投入,以达到企业的利益增加最快,从而实现企业资源的最优配置。

[1]迈克尔·波特.竞争战略 [M].陈小悦,译.北京:华夏出版社,1997:50-51.

[2]ANDREW SGROVE.The sixth force affecting a business,how to exp loit the crisispoint challenge every company and career[M].New York:New York Pub lish,1986:101-102.

[3]拜瑞·J·内勒巴夫,亚当·M·布兰登勃格.合作竞争 [M].合肥:安徽人民出版社,2000:112.

[4]李显君.国富之源——企业竞争力[M].北京:企业管理出版社,2002:72.

[5]金碚.论企业竞争力的性质[J].中国工业经济,2001(10).

[6]金碚.竞争力经济学[M].广州:广东经济出版社,2003:35-36.

[7]沈西林.企业竞争力的层次分析[J].工业技术经济,2002(3).

In terna lCapac ity,En terp r ise Com petition and the O p tim um A lloca tion of En terpr ise Resource—a TheoreticalM odel(AM ECM odel)

WANG Song-tao1,2,YANGW ei1,2

(1.Schoo l of Econom y&M anagem en t,South China N orm a lUniversity,Guangzhou 510006,China;2.Sou th ChinaM arket Econom y Research Cen ter,Guangzhou 510006,China)

Traditional enterp rise competitionmodels lack the definition of system and confuse the boundary of enterp rise competition and enterp rise capacity.This article puts forward an AMECmodelby introducing the competitionmodelof Po rter.Themodel includesexternal capacitymodel,enterp rise capacitymodeland en terp rise com petitionmodel.W e derive the fo rm ulation of enterp rise competition by rigorously com bining external capacityw ith internal capacity.M eanw hile in the case of given system p rofitwe deduce the p rofit sharing equationsof enterp rise com petition and internal capacity and give ou t the op tim um allocation path of enterp rise resource.

internal capacity;enterp rise competition;p rofit sharing;op tim um allocation of resource

F270

A

1009-1505(2011)03-0059-09

2011-01-06

广东省人文社会科学重点研究基地重大项目《动态市场过程中宏观调控的边界研究——一般理论及对中国经济转型的分析》(06JDXM 790007)

王宋涛,男,广东澄海人,华南师范大学经济与管理学院博士生,主要从事宏观经济理论与政策、企业战略研究;杨薇,女,吉林吉林人,华南师范大学经济与管理学院博士生,主要从事最优货币政策研究。

①我们使用多重的-M u lti-p ly,企业-Enterp rise,竞争力-Competitiveness的第一个字母的组合以及冠词 A作为模型的英文名称,简称 AM EC,以便于记忆和使用。

(责任编辑 何志刚)