“理念”之为“aitiai”:《斐多篇》95C-107B

2011-01-11宋继杰

宋继杰

[清华大学,北京 100084]

“理念”之为“aitiai”:《斐多篇》95C-107B

宋继杰

[清华大学,北京 100084]

柏拉图;理念;原因;动力因;形式因,目的因

古希腊哲学家都探究“aitia(原因)”,但柏拉图“理念论”所阐述的“原因”不是动力因而是形式因,从而开辟了一条独立于宇宙论—物理学探究方法的形而上学之路,《斐多篇》是古希腊哲学这一巨大的范式转换的见证。

在流传下来的前苏格拉底诸家残篇中,其主旨大多是“peri phusios(论自然)”,但至今没有发现“aitios”和“aitia”这两个词;[1](P97~115)而亚里士多德在 《形而上学》的第一卷中却认为,早期希腊哲学首先且主要是讨论“aitia”问题;期间是否可能存在某种过渡或转折?也许最初, “论自然”不见得就是探求“aitiai”的,也就更难说是和后来狭隘化了的“动力因”或“形式因”等直接相关了。

柏拉图在《斐多篇》(96a)里将“aitia”与“phusis”视为同义词,所谓“自然的研究 (peri phuseos historia)”就是要“认识每一事物的原因 (eidenai tas aitias hekastou)”,亦即“每一事物为什么生成、为什么毁灭、为什么存在 (dia ti gignetai hekaston kai dia ti apollutai kai dia ti esti)”。那么,至少在柏拉图这里已经发生了一件事情:phusis是作为aitia来被探讨的;更根本的转折则是,aitia在柏拉图这里首先是作为“本质”“本性”的“理念”,正因为如此,对于“本质”或“理念”的追寻和探讨往往被冠以“kata phusin”之名,这是“autoteles aition(首要责任者)”之“aitia(责任)”;而被早期自然学家真正视为属于“自然 (phusis)”的那些东西则仅仅是“sunaition(辅从者)”(《蒂迈欧篇》)。柏拉图的“phusis”以“逻各斯 (logos)”为“避难所”的 “phusis” (99e),而 “定义”、 “概念”或“命题”是“逻各斯(logos)”的最恰当的翻译。

两相比较,前后殊途。《斐多篇》可谓这一巨大的哲学范式转换的活生生的见证,所以我们关于柏拉图的哲学故事就从这里开始。

一、“因果关系”范式中的“原因(cause)”概念与“aitia”的含义

1.近代人的“原因 (cause)”概念

希腊语“aitia”一词的含义较之我们日常言说和哲学讨论中的“原因 (cause)”概念要宽泛得多。为了说明前者,我们有必要首先界定后者。不可否认,对于“原因(cause)”或“因果效应 (causal efficacy)”或许没有统一的一般概念,但一些基本的范式还是存在的,比如,太阳的热导致水池里的冰融化,对侮辱的意识导致愤怒,滋润地里的种子导致植物开始生长,医生所开的药导致病人康复。这些范式的共同之处在于,它们都可以被称为“产生性的原因 (productive causes)”。在反思因果关系的主观认识基础时,无论休谟还是康德也都首先确认了这一点:休谟说“‘产生’是‘原因’的同义词”,“‘产生’观念与原因作用观念是一回事”,[2](P93)“我们如果不能指出,没有某种产生原则 (productive principle)任何东西决不能开始存在,那么我们同时也永远不能证明,每一新的存在或存在的每一新的变异都必然有一个原因;前一个命题如果不能证明,那么我们就没有希望能够证明后一命题”;[2](P96)康德更是在 《纯粹理性批判》第一版中将“经验的第二类比”直接称为“生产原理”,即,“凡发生的事物,即凡开始存在的事物,都预先假定有它按照规则而继起的某事物”。[3](P228)显然,除了 “原因”的“产生性质 (productive quality)”外,对于休谟和康德来说,时间上因先于果的接续关系乃是因果关系的必要条件,[2](P91)所以康德又将“经验的第二类比”称为“时间按照因果律前后相继的原理”。这样,我们就得到了作为一种来自于经验的关系的因果关系中“原因”概念的两个基本规定,即“产生性”和“时间上的先在性”。

2.亚里士多德的“四因”学说

按照理德尔—斯科特所编《希英大辞典》,“aitia”在古代希腊有如下含义:(1)罪责 (responsibility);(2)原因 (cause);(3)诱因,动机 (occasion,motive);(4)类目 (head,category);(5)争论中的案例 (case in dispute)。这里,我们主要关注第 (2)条释义;但是,如果“原因”或“cause”正如我们所说的那样具有“产生性”和“时间上的先在性”,那么这里的第(2)条解释显然就不准确了。事实正是如此。我们不妨将它与亚里士多德所归纳的“ta d’aitia legetai tetrachos(四种已被承认的aitia)”作一比较。弗拉斯托斯从亚里士多德的文献中提炼出四个经典例子:

(1)为什么波斯人入侵阿提卡?因为(because)雅典人袭击了萨尔第斯。

(2)为什么这尊雕像如此沉重?因为它是用青铜做的。

(3)为什么他在饭后散步?因为他的健康。

(4)为什么半圆上的角是直角?因为它等于两个直角的一半。①例 (1)、(3)、(4)取自《后分析篇》(II,11)中有关“aitia”的讨论,例 (2)、(3)取自《物理学》(II,3)。这里我们避免用“aitia”这个词,因为说“X是Y的aitia”就等于是说“Y之发生是因为 (because of)X”;实际上,亚里士多德将 “to aition”等同于 “to dia ti”或 “to dioti”。[4](P17,33n8)

显然,这四个例子并不全都涉及近现代所谓的“原因 (cause)”概念。

在例1中,雅典人袭击萨尔第斯在时间上先于波斯人入侵雅典,是后一事件发生的充分条件。因此,这个被亚里士多德称为“hothen he arche tes kineseos(运动所从出之本原)”或即“动力因”的例子完全相应于前述现代意义上的因果关系中“原因 (cause)”的范式,的确,亚里士多德本人有时也用“poietikon(产生性的)”来描述它。②参见《论生成与毁灭》I.7.324b10-19,II.9.335b26f;f《物理学》II.3.194b31-2; 《形而上学》A.3.984a21-5,b6-11;《论灵魂》III.5.430a12.

例2中的“因为”可以使我们注意到一个本身不是“原因 (cause)”、却具有明确的因果蕴涵的“aitia”。我们很难说青铜是一尊青铜雕像的重量的“原因(cause)”,青铜决不会导致自身是沉重的。毋宁说青铜本身就是各种属性有规则地结合在一起的一个整体,其中就包括其特殊的重量。尽管这些属性的结合的法则本身不是因果性的,但它们与因果法则有一个联结的网络,借助于这个网络,我们能够做出中肯的因果判断,例如,“一尊青铜雕像将比相同体积的木头雕像沉重”;这就是说,各种属性的一种法则般的结合使得某种属性的例示成了同时发生的其他属性的例示的充分条件。[4]因此,亚里士多德所谓的“hule(质料)”或“hupokemeinon(基体)”作为“aitia”乃是一种间接的“原因(cause)”,说它具有“产生性”和“时间上的先在性”尽管有些牵强,却也并不完全错误。例 (3)和例 (4)的情形与此截然不同。

就例 (3)而言,将作为“aitia”的“某人的健康”称为“原因 (cause)”不仅不恰当而且荒谬,因为它恰恰是将我们所谓的因果关系范式中时间上在后的、被产生的结果说成是原因了。比如某个人通过散步所谋求的健康现在并不存在而且可能永远不会存在,因为散步也可能不利于他恢复健康,甚至可能在散步时死于心脏病发作。那么,这样一个尚不存在且可能永不存在的事情,怎么可能导致他散步或任何别的什么事情呢?尽管亚里士多德明确意识到它与动力因正好相反,①参见《形而上学》983a32.但由于“aitia”在希腊语中的多义性,将这种“为何之故/目的 (to hou heneka,telos)”称为“aitia”也是非常自然的,但它显然超出了现代因果关系范式中的“原因 (cause)”概念。②康德或许将行为的观念性的目的或欲望称为与时间中必然的因果链条相反的“本体因”或“自由因”。

例 (4)中所谓的“aitia”显然也不具有现代因果关系范式中“原因 (cause)”概念所必须的“产生性”和“时间上的先在性”。现有命题P“半圆上的角等于两个直角的一半”和命题Q“半圆上的角是直角”,这里的P是当时的几何学中构成有关Q的证明的一系列定理中的倒数第二个定理,这就导致亚里士多德把P作为Q的“aitia”,认为Q为P乃是Q的真理性的一个充足理由,[4]用其《物理学》195a18中的话说,“前提是结论的aitia”。所以例 (4)中的“aitia”无非是没有因果效应的理由(reason)或原理 (principle),这对于“2∶1的比例以及一般地说数是八音度的aitia”(194b29)这个例子来说也是一样的,亚里士多德相信“anagetai gar to dia ti eis ton logon eschaton,aition de kai arche to dia ti proton(既然‘因为’最后被归结为定义,则此最初的‘因为’就是原因和本原)”③参见《形而上学》983a25.吴寿彭先生译作“‘为什么’既旨在求得界说最后或最初的一个‘为什么’,这就指明了一个原因与原理”;苗力田先生则译作“因为把为什么归结为终极原因时,那最初的为什么就是原因和本原”。他们都将副词“eschaton”误为形容词.——亦即被我们称为“形式因”的“ousia”或 “to ti en einai”。

将我们所谓的“原因 (cause)”和实际上是“质料”或“基体”、“目的”、“理由”或“原理”或“本质”的东西统称为“aitia”,同时又将有关这些“aitiai”的研究统称为“sophia(智慧)”,④参见《形而上学》981b30.包括亚里士多德在内的古希腊人就有可能遮蔽了探索这些不同的“aitia”的不同的“methodos(进路,方法)”之间的深刻差异,这在很大程度上造成了事实上是两种完全不同层次的知识部门或学科——我们所谓的“物理—自然科学”与“形而上学”——之间的分际往往被视为仅仅是两种不同的自然观或宇宙观——例如机械论的或目的论的——的差异。然而,这对于古希腊思想来说太自然不过了。首先是因为他们主要以“自然”为探究的对象,并且以我们所谓的物理自然科学的方式或态度探究“自然”或“宇宙”;其次,这种物理自然科学的探究方式在很大程度上支配着古希腊人对形而上学的思考亦即把形而上学的对象也视为一个“原因”,亦即,古希腊人误将抽象因果性或观念性的因果联系与具体的物理因果性或实存性的因果联系相互混淆,不做区分,并以后者来设想、规定前者。⑤当代学者大多倾向于把亚里士多德那里的“aitiai”译为“expalanations”而非“causes”,如Evans,M.G.,“Causality and Explanation in the Logic of Aristotle,”Philosophy and Phenomenological Research,19(1958-59);Charlton,(98-104);Barnes,J.,Posterior Anayltics(Oxford:1975);Hoccut,M.,“Aristotle’s Four Becauses,”Philosophy 49(1974);Moravcsik,J.,“Aristotle on Adequate Explanations,”Synthese 28(1974),“Aitia as Generative Factor in Aristotle’s Philsophy,”Dialogue 15(1976).唯独Annas认为“cause”和“explanation”在亚里士多德那里是不可分解地联系在一起的,她把“efficient cause(动力因)”以外的都称为“inefficient causes”,参见 Julia Annas, “Aristotle on Inefficient Causes”,载Philosophical Quarterly 32(1982).

3.关于柏拉图《斐多篇》中的“aitiai”的性质的争论

严格说来,在亚里士多德的“四因”中,只有“动力因”相当于近现代的“因果关系”中的“原因”范畴。那么,柏拉图是否也如亚里士多德那样提出了多种多样的“aitiai”?特别地,他是否将作为其学说之核心的“理念”视为近现代所理解的那种“原因 (cause)”呢?

亚里士多德曾问道:柏拉图的“理念”能否或是否应该被理解为“动力因”?按照一般的解释,亚里士多德本人对此的回答是肯定的,并且以此作为批评柏拉图理念论的基础,其批评的要点恰恰就是从“时间性”和“产生性”两个方面去质疑柏拉图“理念”的功能。①参见《论生成与毁灭》II.9.335b18-24.

现代学者如弗拉斯托斯 (Vlastos)和契尔尼斯 (Cherniss)等则试图为柏拉图辩护。弗拉斯托斯不认为柏拉图把“理念”视为“动力因”,“理念”是“逻辑性的aitiai”;特别是在《斐多篇》里,柏拉图专注于一种“先天的物理学”,按照这种学说,通过对“理念”之定义的先天分析我们就能够发现自然法则。[4]契尔尼斯不否认柏拉图也有“动力因”,但不是“理念”,不是《斐多篇》所发现的那种抽象实体,而是《蒂迈欧篇》里的那个“匠神 (Demiurge)”或者《费德罗篇》和《法律篇》中使得灵魂运动的那个东西。[5](P383ff)

博尔顿则尖锐地指出,无论弗拉斯托斯还是其反对者都认同柏拉图在《斐多篇》里从事物理学并且提出来一种极为拙劣的物理学,差异在于:他们的观点的主要一方认为,其之所以拙劣,是因为他引入不变的超越的理念作为动力因,却无法说明它们如何是或为什么是产生性的;另一方则认为,其之所以拙劣,是因为他投身于一种全然先天的物理学。博尔顿的观点是,柏拉图没有在《斐多篇》里从事一种拙劣的物理学,因为在那里他压根没有从事物理学;相反,他所做的恰恰是拒斥一种融贯的“物理学”或“自然科学”的可能性,转而致力于一种真正的科学,亦即后来所谓的 “形而上学”。[6](P91~111)

诚然,亚里士多德的“物理学”及其“四因说”从柏拉图及其《斐多篇》中获益良多,[7]尽管我们对柏拉图《斐多篇》中“aitiai”学说的解读无论如何都离不开亚里士多德“四因说”的概念框架,但也不应局限于此,因为作为“当事人”的亚里士多德也会有“当局者迷”或“过度诠释”之谬。况且,关于“aitiai”,古代思想家也许提出过不同于“四因说”的概念体系。

4.古代晚期“原因”概念的分类

不仅亚里士多德和逍遥学派,柏拉图和伊壁鸠鲁,他们的原因观念也都与我们截然不同。[8](P125~150)但是,按照赛克斯都·恩培里柯 (Sextus Empiricus)的记载和评论,古代晚期原因观念就已经开始收缩而逐渐限于动因 (active cause)观念了。如扬布里丘 (Iamblichus)在注释柏拉图的《菲莱布斯篇 (Philebus)》时曾指出,严格上只有那种“造成某事物的东西 (to poioun)”才是“原因”,“质料”与“形式”根本不是原因,而是“辅助者 (auxiliaries/sunaitia)”,“模型”与“目的”仅仅在有限的意义上是“原因”。柏拉图主义者也作如是观。麦克·弗瑞德认为,原因观念的这种变化可能是在强调“动力因”的斯多葛学派的影响下产生的,对于后者来说:“原因不是单纯‘因为……所以…… (the because of which)’,而是‘由于某某的主动性而有效果产生之因为……所以……(the because of which through whose activity the effect comes about)’。”[8]

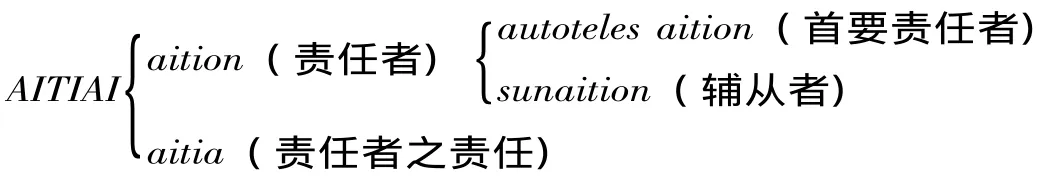

古代晚期还出现了一种对于我们理解柏拉图的“aitiai” (特别是《斐多篇》和《蒂迈欧篇》)至关重要的区分。这就是克吕西波 (Chrysippus)提出的“aition”和“aitia”之间的一般性区分,“aition”作为原因,是一个东西 (或实体),而“aitia”是对“aition”的解释、有关“aition”之为“aition”的说明;作为“理由”或“解释”,“aitia”是一个“logos”,是某种命题性的项目,亦即关于“aition”的命题或真理,关于原因的相关真理。这种术语区分的基础存在于这两个词的日常用法中:“aition”是形容词“aitios”——原义为 “有罪的,有责任的,受谴责”——的中性形态,而“aitia”是宾格,某人被指控做了某某事情从而他要对发生的事情之为一个结果而负责。也就是说, “aition”代表“责任者”,“aitia”代表“责任者”之“责任”。后面我们将看到,《斐多篇》中就有这样的区分,形容词形式“aition”代表诸如阿那克萨戈拉的“心灵 (nous)”和苏格拉底的“骨头与肌肉”这样的实物,而“aitia”则是一种命题性项目,是关于某物为什么以这种方式存在的理由或解释;但亚里士多德没有作这种术语上的区分。克吕西波还进一步把“aition”细分为“autoteles aition(perfectae et principales/perfect and principal)”和“sunaition(adiuvantes et proximae/auxiliary and proximate)”,笼统地讲亦即“主因”和“辅因”。他的意思是说,尽管一个事物运作是由一个先在的原因规定的,但不是这先在的原因而毋宁是事物本身或关于这事物的某东西要对它的所作所为负责。[8]我们把上述分类图示如下:

从术语学上讲,这是个更接近于柏拉图的“aitiai”体系;但以这一分类体系来衡量亚里士多德的“四因”,会产生什么效果?我们给出一个大致的、绝非严格一致的对应关系表:

显然,一种关于生成变化的探究,当且仅当将这个表中的全部细目都囊括其中并逐一列举出来,才能称得上是一种完整的探究。亚里士多德的“哲学史”叙述已经证明,早期的思想家一般执着于其中一种或最多两种来解释万事万物。我们接下来的研究试图表明,柏拉图以其天才的思辨能力,已经触及到所有这些“aitiai”,但并非一蹴而就,而是经历了一个漫长的思想过程:(1)《斐多篇》否定了早期希腊自然学家只关注“sunaition(辅从者)”或“质料因”的“物理学”或“自然学”的探究模式,但仍把“物理学”或“自然哲学”视为其理论探究的终极目标;(2)《斐多篇》没有立即着手去尝试完成这一终极目标,而是首先提出并阐明“理念”之为“aitia(责任者之责任)”或“形式因”,确立了关于理念的“形而上学”;(3)这一形而上学“上升”到《理想国》的“善的理念”时达到顶峰;(4)这一形而上学“下降”为“物理学”或“自然学”,就是《蒂迈欧篇》中关于“宇宙制造”事件的描述,所有这些“aitiai”都参与其中并且获得其适恰的位置,《斐多篇》的终极目标得以实现。①很多学者认为《蒂迈欧篇》与《斐多篇》遥相呼应。参见Murphy,N.R.,“The deuteros Plous in the Phaedo,”The Classical Quarterly 30(1936),40-47;Lennox,G.,“Plato’s Unnatural Teleology,”in O’Meara,D.J.(ed.)Platonic Investigations,(1985),195-218;Graham,D.,“Socrates,the Craft Analogy and Science,”Apeiron 23(1990),1-24.

二、《斐多篇》对希腊早期自然学探究模式的批评

“苏格拉底”关于“aitiai”的讨论是《斐多篇》最后论辩的一个环节;柏拉图试图通过确立一个令人满意的“aitiai”模式来证明“灵魂不朽”。这一环节包括三个部分:(1)“苏格拉底”首先批评前辈自然学家所提出的对自然现象的解释模式不得要领 (95e7-99d3); (2)提出理念来作为“安全”但并非最佳的“aitiai” (99d4-103c9);(3)最后又提出一种较为复杂的理念关联模式来解释灵魂和生命的关系问题(103c10-107b10)。

“苏格拉底”将这些早期的学说描述为“peri phuseos historia(自然学)”。①《斐多篇》96a6-8:“ego gar,ephe,O,Kebes,neos on thaumastos hos epethumesa tautes tes sophias,hen de kalousi peri phuseos historian(噢,齐贝,在我年轻的时候,我对他们称之为自然科学的那种智慧格外热衷)”;“peri phuseos historian”,直译应为“关于自然的探究”,通行的Hugh Tredennick的英译本译为“自然科学 (natural science)”,并有许多学者采用了这种译法。但他声称他本人“天生就完全不适合于这种探究(tauten ten skepsin aphues einai)” (96c3),并且相信“katatoutontontropontes methodou(依据这种探究方法[进路])”他终究一无所知,所以不再承认这种methodos,而采取另一种他自己的方法来解释事物 “di’ho ti gignetai e apollutai e esti(由何而生成、毁灭或存在的” (97b4-9)。这似乎意味着,尽管“苏格拉底”的初始困惑是关于自然现象的“因果解释 (causal explanation)”,②Annas,J.,“Aristotle on Inefficient Causes”.但他并不准备执着于这种解释模式并继续以一种比他前人更好的方式从事 “peri phuseos historia(自然学)”,相反,他开始拒斥“peri phuseos historia(自然学)”,并且要用一种根本不同的“methodos(方法/进路)”来取代 “peri phuseos historia(自然学)”。我们有理由将苏格拉底对前人以及他本人早先信持的拒斥理解为是对以“因果解释”为核心模式的单纯形而下的自然探究本身的可行性的拒斥;甚至可以说,他想要从根本上改变“主题”。③Ibid.

首先,苏格拉底证明前人的解释程序——自然主义的机械的“加” “减”方法——是不充分的;对此,苏格拉底举了四个他不再相信的“aitiai”的例子:

(1)他曾认为人的生长是因为他们的身体的各个部分吸收添加了来自食物的相应物质 (96c-d);

(2)他曾认为一事物能够“仅仅因为一个头”而比另一事物高 (96d);

(3)他曾认为十大于八是因为八加二等于十;两尺比一尺长是因为两尺比一尺长出一倍 (96e);

(4)他不确定“为什么一加一是二,是原先的一成了二呢?还是加上去的一和原先的一合在一起,彼此都成了二呢?……怎么这两个一,各归各的时候都是一,不是二,可是将它们彼此放在一起,这合并就是它们成为二的原因呢?……假如把一分开,这分开就导致它变成了二;因为这是与前一情形中产生二的原因相反的原因,因此二曾因为一与另一个一合并相加而产生,现在则因为一与另一个一隔开分离而产生。”(96e-97b)

在这四个例子中间有一种明显的“类型—僭越 (type-transgressions)”,也就是用自然物理过程来说明数学对象;[9](P156)但这并不是苏格拉底所在意的错误,他所在意的是,所有这些解释最终都诉诸于“分开和加上以及其他诸如此类的花样”(101c),亦即诉诸于描述某物生成所由之方法、手段或过程的那些东西,而这些归结起来无非就是机械地“加”和“减”。所以苏格拉底对这类解释程序的最主要的批评是,这类给出原因的尝试没有为特殊具体的生成变化提供唯一的或独有的原因。因为苏格拉底相信,科学要成为一种融贯一致的筹划,就必须能够对于各种各样的自然事物之如何生成提供其独有的“aitia”,必须能够解释自然事物从某一原始状态生成变化的过程,而非仅仅描述这个过程 (例如“加”和“减”);反过来说,如果某个东西要成为某种自然现象的“aitia”的话,它就必须是解释那类现象的所有实例所赖以生成的过程之独一无二的东西,它必不可同等有效地解释不同或相反现象的实例。然而,按照上述四个例子的解释程序,客体的“加上”可以说明何以某个集合体的数目的变大,但客体的“分开”也可以说明这一点。另外,客体的“加上”——把取自一个集合体的部分加到另一个集合体上——可以说明何以第二个集合体变大了,但它也可以说明何以第一个集合体变小了。这样一来,由于在原因解释上背离了唯一性原则,所以早期希腊的自然探究模式并没有提出恰当的解释原则,无论阿那克西美尼的“稀散”与“凝聚”,还是恩培多克勒的“爱”与“憎”,都仅仅是对自然现象作出素朴的机械论描述。这表明早期的自然探究即使放到自然科学的层面上去衡量,也是不充分、不成熟的。

基于上述认识,“苏格拉底”将他对早期自然学的批评归结为三点:

(1)为了解释自然现象,它们必然要假定不必要的自然机制;

(2)它们混淆了在某些情形中解释事物如何发生的必要条件与它为什么发生的理由;

(3)它们忽略了目的论。

例如,伊奥尼亚哲学家会追问诸如“什么使行星保持轨道运行?”这样的问题,但对于他们来说,令人满意的答案或许只是:有某些可见的链条防止行星偏离它们的轨道;但实际上并没有任何这样的链条,于是他们就假定别的自然机制,例如漩涡,来履行链条的使命。在柏拉图看来,他们这样做是因为他们没有意识到“什么状况是善,而这一点该是世间万物所以然的缘故”(99C5)。换言之,对于柏拉图来说,宇宙的秩序之所以自我保持,是因为它只有这样才是善的;相反,对于自然哲学家来说,“地球为什么不掉下去?”—— “噢,看撑托它的那个支架!”这就是说,他们理所当然地认为,提供或指出某个自然的装置或机制,就解释了一种自然现象,正因为如此,他们假设了许多不必要的自然装置或机制 (99c-d)。对于这些假定,既无经验观察的明显支持,又无逻辑理性的严格证明,因此充满了任意性,毫无“知识性”可言。

当然,最不能容忍的是,他们还把这样一种解释模式过度普遍化,不仅用于说明自然现象,而且用于解释人类行为和社会生活的方方面面。“苏格拉底”以他本人待在监狱里为例反驳他们,尽管这一反例是有高度倾向性的,除非它承认自然宇宙和“苏格拉底”的身体一样是由灵魂操纵的,①柏拉图的确持这种观点,参见《蒂迈欧篇》关于“宇宙灵魂”的论述。但至少它表明了另一种解释是可能的而且更具有优越性。自然装置在某些情形中说明了事物如何发生,但决不可能说明它为什么发生。②C.C.W.Taylor认为柏拉图这里是要求对于人类行为给予一种独特的解释模式,见“Forms as Causes in the Phaedo,”Mind 78(1969),45-59;但Annas则认为柏拉图要求对于包括人类行为在内的一切自然现象给予目的论解释,“Aristotle on Inefficient Causes”.我赞同后者的意见。

所以,相比之下,阿那克萨戈拉以“努斯 (心灵)”为万物的原因指引世界,是更为可取的解释。其中吸引“苏格拉底”的是“心灵”“以至善的方式安排每一个事物”(97c4)的目的论学说。但是,从“自然”到“至善”的过渡、以“价值解释”置换“事实解释”在理论上绝不是一件轻而易举的事情。阿那克萨戈拉只能做到提出“心灵”这一与众不同的原则,但还不能充分运用这一原则于具体的现象解释之中,在解释原则和被解释者之间存在着根本的断裂,在其学说中真正起作用的依然是早期的自然学中普遍使用的那些物质性“本原” (98c1)。所以,他尽管或许承认“苏格拉底”的一切行为皆归因于他的心灵,但又认为“苏格拉底”现在之所以坐在这里,还是因为身体以及组成身体的肌肉、骨头、关节等等的活动 (98c-d);这一切被视为必要条件的东西,其实相当于我们前面提到的sunaition(辅从者)。③对此,《蒂迈欧篇》中有明确的界定。这表明,在阿那克萨戈拉这里,目的论原则甚至在关于人类行为的解释中都未能予以贯彻,更遑论自然现象!

从柏拉图对早期自然学的这些批评中我们已经可以推测出柏拉图本人所期望的那种“aitia(原因)”所必须具备的条件:首先要体现“善”,本身就蕴含目的论原则;其次要合乎“逻各斯”,能够作为严格知识的要素。我们将看到,这两方面高度统一:“善”是知识性的善,不是任意的、相对的偏好;“知识”是善的知识,出于至善又归于至善。

三、“理念”之为“aitiai”的引入

按照上述推断,柏拉图接下来的工作将是先“求善”而后再“求知”。然而,这里有一个曲折:因为阿那克萨戈拉的“努斯”说, “苏格拉底”在探究目的论的过程中受挫,他无法直接达到目的论,至多只能将这类目的论解释扩充到人类活动的领域。所以,他不得不退而求其次,先“求知”后“求善”。而这“其次的最好方式”或即“第二次航行 (deuteros plous)”就是“理念”之为“aitiai”的理论,这或许是我们最终通达目的论所必经的可能途径。

这一新的方法及其独特的“aitiai”是作为一种哲学假说——理念论——的逻辑附属物而被提出的,所以我们先看看《斐多篇》是如何表述理念论的,他说(102A10-B2):

各种各样的理念都存在,并且正是通过分有它们,其他的事物才从它们而得名。

这里蕴涵了三个系列的细目和“分有”关系:

(1)理念 (Forms)——柏拉图中期成熟的理念论中的理念首次出现;他曾经用“eidos”和“idea”来指称早期对话中“苏格拉底”道德探究所涉及的那些“被下了定义的词”,现在他应用于具有下列独特属性的实体:它们是不变的,非物质的,神圣的;它们之被认识不能通过感觉经验,只能通过“回忆”;

(2)日常经验中的个别的人与物 (individuals)——通过适当的名称和明确的描述来指明;

(3)上述个体的各种内在特性 (characters)——以形容词、抽象名词和公有名词来指称;这同一些语词同时也是理念的名称;柏拉图明确地将理念与同名的特性相提并论是要表明,这两者尽管紧密联系,但在存在论上截然不同,例如“大自身(auto to megethos)”和“我们中的大 (to en hemin megethos)” (102d), “相反自身(auto to enantion)”和“相反的事物 (to enantion pragma)”(103b)。

如果我们用大写的英文字母F,G代表(3)“特性变项”;

与其同音的大写的希腊字母Φ,Γ代表(1)“理念变项”;

小写的英文字母a,b,c代表 (2)个体事物的名称,x是其变项,

那么,102A10-B2所假设的理念论就可以被表述为:

公式一:对于任一个体x的任一特性F,存在一个同名的理念;并且,当且仅当x分有 Φ,x是 F(亦即,x有特性 F)。[4]

这里,“分有”表明了对于柏拉图理念论来说至为根本的时间性事物与永恒理念之间的存在论上的单向依赖关系,亦即,如果不存在一个相应的Φ的话,没有任何事物能够以一种确定的特性F在时空中存在;反之则不然——某个理念的存在并不为其实物例示提供哪怕是最轻微的保证,不仅“理想城邦”的理念,还有无限多的其他理念,都可以在柏拉图的宇宙里永久存在而不必被例示。但是,对于殊相F之“分有”Φ,柏拉图没有给出任何确定的答案,对此,他并不讳言他对“分有”尚未达到一种明确的概念,他在分析“美”与美的事物的之间的关系时认为它是“出现(parousia)或联结 (koinonia)或随你怎么说都行”(100D5-6)。他只是觉得这样一种关系必然存在,否则事物之具有特性就是不可理喻的了;换言之,如果没有对于理念的必然地“分有”,那么诸特性对于个体来说就仅仅是一种“偶然具有 (tugchanei echon)”的关系 (102c2),而这恰恰是柏拉图的前辈们设想物性的方式。

现在,对于先前的问题“为什么x是F”,“苏格拉底”有了一个答案,那就是:“x是F因为x分有Γ”,他自称这是“最安全 (asphalestaton)”却又“简单自然甚或愚拙 (haplos kai atechnos kai isos euethos)”的 “aitia”(100DE)。

在103c-107a中,对于“为什么x是F?”的问题,柏拉图将“公式一”予以拓展,提出了一种“更聪明的”“aitia”,即:

公式二:x是F,因为它分有Γ,而 Γ蕴涵Ф;或,x是F,因为,它是G,它必分有Γ,而既然Γ蕴涵Ф,所以x必也分有Ф,从而 x 必是 F。[4]

然而,这究竟是一种什么样的aitia呢?

四、“理念”与“动力因”

按照我们前面对因果关系中的“原因(cause)”概念的规定,它必须具有时间上的先在性并产生因果效应,在古希腊人所谓的“aitia”中,只有亚里士多德的“动力因 (efficient cause)”与之相符;因此,关键的问题是,柏拉图在《斐多篇》(或更一般地,在其整个理念论)里是否将他的“理念”视为这样一种“产生性的原因(productive cause)”或亚里士多德意义上的“动力因”呢?

其实,正是亚里士多德本人最早提出了这个问题。然而,大量的文献表明,亚里士多德并不认为柏拉图的“理念”是动力因,《斐多篇》里的理念也不例外。①前面已经提到,关于这个问题学界有激烈的争论。认为亚里士多德把柏拉图的“理念”误解为动力因而加以批判的有 Cherniss,H.:Aristotle's Criticism of Plato and the Academy.Vol.1,Baltimore,1944,pp376ff;Vlastos: “Reasons and Causes in the Phaedo”.认为亚里士多德并没有把“理念”视为动力因的有Annas,J.,“Aristotle on Inefficient Causes”;Bolton,Robert,“Plato's Discovery of Metaphysics:The New Methodos of the Phaedo”.我赞同后者。

关于亚里士多德否认柏拉图的“理念”是“动力因”的文本证据集中在《形而上学》A卷中:首先,A.6.在讨论柏拉图关于“aitiai”的观点时,亚里士多德明确指出: “从以上所说,很显然,他[柏拉图]只使用了两种aitiai,关于本质的aitia和质料的aitia”(988a9-11)。从亚里士多德讨论的上下文来看,当他说柏拉图只引入了形式的和质料的这样两种aitiai的时候,他的意思是说柏拉图没有引入任何动力因。其次,在A.7.中亚里士多德提到某些思想家“把握到了运动的本原(he arche tes kineseos),例如所有那些将爱与憎或努斯或欲望作为本原的人”(988a34-35),他显然并不认为柏拉图及其“理念”应该属于这个系列,相反,他紧接着就明确指出“理念”的发明者最接近地表达了事物的“to ti en einai”和“ousia”,“因为他们并不把理念视为感性事物的质料,也不认为理念造成了运动的本原 (因为他们主张它们毋宁是不动和静止的aitia)” (988b1-5)。再次,在 A.9.中亚里士多德将柏拉图否认理念是动力因作为他本人批评理念论的依据。他说:“最为重要的是,人们不禁要问,理念对于感性事物——无论永久的还是生成与消亡着的——究竟有何助益?因为它们并不是事物中任何运动或变化的原因。”(991a9-12)显然,亚里士多德的意思不是说,尽管理念不是动力因,却被柏拉图主义者假定为动力因或运动变化的本原,而是说,这种理念论表明“理念”决不以任何方式解释任何特殊的运动变化如何发生、何时发生,并且认为这就是理念论的致命缺陷。接着,他直接点了《斐多篇》的名,他说:“《斐多篇》里这样说道,理念同是存在和生成的aitia。然而,当理念存在时,分有着它们的事物仍然不被生成,除非有某个致动者;而许多别的我们认为没有理念的事物——如房屋和戒指——却被产生了。因此,显然,所有其他事物都可能因为与刚才提及的事物相同的原因而存在和生成。”(A.9.991b3-9)”亚里士多德站在其自身的哲学立场上断言,事情并不像《斐多篇》所说的那样— “理念”的存在足以保证其“分有者”的“生成”,反过来,没有“理念”也不意味着事物就不能生成,例如“房屋”和“戒指”等人工制品,虽然没有“理念”却因为木工或铁匠的“生产”活动而生成了;由类比可知,诸如此类的“产生性原因”同样适用于有理念的感性事物,所以《斐多篇》的理论即使用来解释有理念事物的生成的原因也是完全不充分的。在这里,如果亚里士多德相信《斐多篇》将“理念”作为动力因的话,他就不会这样论证了。因为他抱怨的不是《斐多篇》给我们提供了错误的动力因,而是它根本没有给我们提供任何动力因。“理念”不是动力因,也不包含动力因,所以亚里士多德非常肯定地指责柏拉图《斐多篇》的理念论不仅作为一种关于生成的一般的形而上学理论是不充分的,而且作为一种关于生成的自然科学理论也是不充分的。最后,A.9.总结对理念论的批评时他重申了这一点,他说:“Holos de zetouses tes sophias peri ton phaneron to aition,touto men eiakamen(outhen gar legomen peri tes aitias hothen he arche tes metaboles)(总之,尽管追求智慧关涉可见事物的原因,但我们[柏拉图主义者]却遗弃了这个问题,因为对于变化所从开始的原因我们什么也没说)”(992a25-27)。①参见Bolton,Rober,t“Plato's Discovery of Metaphysics:The New Methodos of the Phaedo”和Annas,J.,“Aristotle on Inefficient Causes”更为具体的分析。

以上论述表明,亚里士多德对于《斐多篇》有一个始终如一的观点,那就是:柏拉图并不将理念视为“产生性的原因(productive cause)”或“动力因 (efficient cause)”,而且理念本身的性质也决定了它们决不可能作为“产生性的原因 (productivecause)” 或 “动 力 因 (efficient cause)”。②颇具争议的段落来自《论生成与毁灭》(335b8-20),见Bolton,Rober,t“Plato's Discovery of Metaphysics:The New Methodos of the Phaedo”.

五、“理念”与“形式因”

在引介古代晚期原因观念时,我们曾强调,“动力因”相当于“aition(责任者)”或“autoteles aition(首要责任者)”,作为一种解释,它所提供的是“实体”而非“命题”,相反地,“形式因”作为“aitia(责任者之责任)”,它所提供的是命题性的解释;这是两者之间的根本区别。这为我们进一步理解理念的性质提供了一条捷径。

就“公式一”而言,弗拉斯托斯让我们考虑这样一对问答:“为什么这个图形是正方形?”“因为它有四条相等的边和四个相等的角。假如它只有四条相等的边那就不会使得它成为一个正方形,它最多可以是个菱形。”这里,很显然,回答“为什么?”的那个“因为”不是用来解释黑板上的一个正方形的粉笔图案的出现。我们的问题既不是“什么东西作成 (made)这幅粉笔图案?”也不是“什么东西把这幅粉笔图案作成(made)正方形的?”而是“什么东西使得(makes)它是正方形的?”也就是说,为什么我们将它划归为正方形而不是某个其他种类的图形?当我们被告知粉笔图案总是具有——而非如何或为何它恰曾获得——满足正方形所要求的诸逻辑条件之形状,原先的问题也就有了答案。以此,弗拉斯托斯认为我们所得到的“aitia”是一种逻辑性的“aitia”,是“理由/根据/reasons”而非“原因/causes”。[4]

柏拉图的理念作为“aitiai”恰好就是这样一种东西。不仅如此,既然柏拉图始终强调,我们之所以能够有意义地、真实地说事物是正方形的或美的,其理由在于存在一种被称为“正方形”或“美”的非物质的、不变的、理智的对象,物质的、变化的、感性的对象偶尔“分有”之从而被正确地称为“正方形的”或“美的”,因此,所谓“逻辑的”的“aitia”,对于柏拉图来说同时又是一种形而上的“aitia”;他相信,“正方形”、“美”等理念的逻辑功能并不排斥其形而上学的地位。而一旦这一点得到承认,那么正是这种形而上学实体的逻辑功能做着这“安全的”“aitia”的解释性工作。当我想要知道什么东西使得这一图形是正方形而非菱形时,那么答案不是“正方形”理念的存在本身,而是其定义的逻辑内涵:正是其定义的逻辑内涵将“正方形”的理念与所有其他理念相区别,同时,也将世界上的每一个正方形与所有其他图形的实例相区别。

这种解释对于柏拉图所谓的“更聪明的”“aitia” (公式二)同样有效。它说:“x是F,因为它分有Γ,而Γ蕴涵Ф;或,x是F,因为,它是G,它必分有Γ,而既然Γ蕴涵Ф,所以x必也分有Ф,从而x必是F。”为了充分理解这个公式,他举例说明算术中理念“Г—Ф”相联系的情形 (比如“五—奇数”、 “二—偶数”、 “四—偶数”、“十—偶数”)以及物理学、生物学中理念“Ф—Г”联系的情形 (比如“火—热”、“雪—冷”、“发烧—疾病”、“灵魂—生命”)。

以“发烧”的理念是一种疾病的“aitia”为例。假如有个人显示出的一系列症状使得我们有理由在确症之前就能够将他划归病人之列:比如虚弱、厌食、头痛等等。我们检查并且发现他体温很高。我们就推断他因为这一点而是病了的。这时“苏格拉底”告诉我们,我们之所以有权利作出这一推断,只是因为这个人分有两个理念—— “发烧”和“疾病”,前者蕴涵后者。换言之, “是‘发烧’理念使得他病了”,尽管这种说法有点刺耳,好像“理念”就是一种病毒似的。然而,和前面的“公式一”中的情形一样,理念作为“aitia”在这里也不具有因果效应。正如说Ф“使得”x成为F并不指望Ф就是一个原因,同样,说Γ“使得”x成为F也不能指望Γ是一个原因。这里的易生误解的关键词“使得 (makes)”在柏拉图的公式里只具有严格的逻辑—形而上学的力量而非物理性的因果效力,因为柏拉图的“第二次航行 (deuteros plous)”旨在逻辑而非物理学,旨在演绎推理而非因果解释。当然,这并不意味着这里所获得的逻辑的、形而上学的最初成果与物理学、因果解释之间毫无关系。诚然,尽管相关的理念之间的连带关系没有被赋予因果效应性,但是它们显然被认为具有因果蕴涵;正如弗拉斯托斯所言: “当‘苏格拉底’强调‘雪’的理念是冷的 aitia时,他既没有断言‘雪’的理念冷却了宇宙的某些地区的这样一种形而上学上的荒谬主张,也没有断言雪导致自身变冷这样一种语义学上的荒谬主张,相反,他所断言的东西牢固地约束着自然世界的因果结构——例如,它约束着这样一个事实,如果我们把温度提高到某个点之上,雪必然变成水。这里的‘必然’是一种因果的必然。而既然在柏拉图的理论中它以理念之间的相互蕴涵关系为基础,因此它必定是一种异常强烈的‘必然’:它必定表达了一种具有逻辑必然性的物理规律。”[4]

显然,柏拉图在《斐多篇》中孜孜以求的恰恰就是这种具有和数学、逻辑学同等普遍必然性的“先天知识”,而其根据就在于,一切理念——无论逻辑与数学的理念还是物理基质与过程的理念——都是永恒的并且仅仅以不变的相互关系持存。

因此,站在西方传统形而上学的立场上看,以理念论为中介将物理的和算术的必然性还原为逻辑的、形而上学的必然性,柏拉图就从根本上超越了经验科学层次的自然主义。我们知道留基波和德谟克里特都有过类似于“没有什么东西是任意产生的,一切皆按必然性从逻各斯来 (alla panta ek logon te kai hyp’ananches)”的观点,但他们在“自然”中所找到的作为其合理的“必然性”信念之基础的最多只是一种纯粹事实的规则性或齐一性,就如后来休谟所证明的那样。然而,对于柏拉图来说,我们不可能从自然的纯粹事实的规则性中获得合理的必然性;自然之能够展现其合理的必然性,当且仅当自然的规律反映了我们在逻辑和数学的推理中所探究的诸理念的内在相互关系;换言之,“知识的可靠性、确定性不是来源于世界的规律性,相反,世界的规律性倒是来自知识的逻辑性。”[10](P116)

正如“理念”是否动力因的问题最初是由亚里士多德提出的,柏拉图《斐多篇》中以“理念”为核心的解释模式与亚里士多德解释框架中的“形式因”之间的关系问题,最初也是由亚里士多德提出的,他认为《斐多篇》提供了“形式因”的实例,①《形而上学》A.9.991b1-6,M.5.1079b35-1080a3。并且,他将“形式”称为事物的“ousia”,②《形而上学》A.3.983a28。这可能与柏拉图在《斐多篇》101C中将“理念”称为“ousia”有直接的关系。但是,将亚里士多德“形式因”的解释作用与《斐多篇》的解释方法相比较,我们必须注意两点:(1)依据“形式因”解释一种现象包含着给出这种现象的各种充分必要条件, (2) “形式因”概念与“质料因”概念紧密相关。

就第二点而言,《斐多篇》的方法合乎亚里士多德的标准。在阐明所谓的“更聪明的” “aitia”或上述公式二时,柏拉图说:“假如你问我一件东西因为什么在其中而发烫,我不再给你那安全但笨拙的回答说因为热,我现在可以给你一个更精确的回答,说因为是火。假如你问我身体因为什么在其中而患病,我不会再说因为有病,而是说因为发烧了。假如你问我一个数字因为什么在其中而成了奇数,我不会说因为有奇性,而是说因为那数字是一,如此等等。”(105B9-C7)这里的每一个例子都表明一个主体因为有某种独特的aitia在其中出现而成了某个种类的事物。这恰恰就是亚里士多德解释框架中每一个“形式”都与某种特定的“质料”相关的意思。青铜由于具有某种形状而成了一座雕像,某人由于拥有其身体某个部分的某种功能的发挥而被认为是健康的。并非所有柏拉图的例子都符合这种模式,例如雪是冷的并不是说某个实体通过成雪而被做成为冷的,但我们有足够的例子允许我们说,一般而言,《斐多篇》所特别指明的那类“aitia”都如亚里士多德的“形式因”一样预设了某种特定的“质料”。③Taylor就此强调理念的形式因意义,参见“Forms as Causes in the Phaedo”.

但就第一点而言,在柏拉图和亚里士多德之间似乎有明显的差异。对于某物之为某个特定种类的事物,柏拉图所举的几个aitia的例子是充分而非必要条件,而亚里士多德的“形式因”却是充分而且必要的条件。那么,柏拉图的这些作为充分而非必要条件的aitia如何可能符合亚里士多德的解释框架呢?如果火是热的充分条件或雪是冷的充分条件——就某物如果是火就会热、如果是雪就会冷的意义上而言——尽管尚有另外的热的事物或冷的事物,那么亚里士多德会怎样为火与热、冷与雪之间的关系归类呢?亚里士多德的做法是,把热与冷视为元素,而火与雪则分别是热与冷的“属”。他说:“火是一种过度的热,正如冰是一种过度的冷。因为冻结和汽化分别是过度的冷与热。因此假定冰是湿与冷的冻结状态,那么类似地,火将是干和烫的汽化状态——这一事实解释了为什么从冰与火里没有任何东西生成。”④见《论生成与毁灭》II.3.330b25-30.在这里,冰与火作为“原因”,其情形类似于发烧是疾病的充分条件,因为发烧是疾病的一个“属”。而按照亚里士多德的种 (genus)-属 (species)关系理论,“属”导致就其自身仅仅潜在地存在的“种”的现实的存在,例如,任何事物只有通过成为一个人或一匹马而成为一个动物。这种关系并不为亚里士多德“四因”中的任何一个原因所涵盖;我们不能说发烧是疾病的形式因,因为这样一来, “发烧”就会是疾病的定义了。另一方面,它又很接近于形式因,因为发烧是这种特殊的疾病的形式原因,亦即,人们是通过说这种特殊的疾病是发烧来说明这种特殊的疾病是什么的。柏拉图的“三”导致“奇”、“二”导致“偶”的例子或许就可以这种方式来设想,亦即,将“二”与“三”分别视为“偶”与“奇”的“属”。如果这种解释不假,那么我们就可以明白何以亚里士多德会乐意承认《斐多篇》里的aitiai是形式因,即使它们只表明了充分条件。

这些根本的相似性使得我们有理由认为《斐多篇》乃是亚里士多德的《范畴篇》与《形而上学》所讨论的主题的先驱。柏拉图所谓的“成为美的或热的就是分有一个特定的理念”不是亚里士多德所谓的“某个东西变成美的乃是某个工匠的技术运用之为动力因的结果”或“某个东西变成热的乃是与某个已经具有热的质料的油灯之为动力因接触的结果”,而是亚里士多德在《范畴篇》里提供的这样一种理论,即:变成美的或热的,仅当第一实体范畴中的一个个体有某种来自质范畴的个体出现于其中。

《范畴篇》中的亚里士多德与《斐多篇》中的柏拉图之间的争论在于:(1)形而上学最基本的实在范畴是什么?(2)将不同范畴中的细目连结起来的最基本的存在论关系是什么?对于《斐多篇》中的柏拉图而言,只有两个最基本的形而上学实在范畴——理念与感性事物,它们之间只有一种最基本的存在论关系—— “分有”。而对于《范畴篇》中的亚里士多德来说,有十个基本范畴——实体、量、质、关系、空间、时间、状态、占有、动作、承受,有两种截然不同于柏拉图的“分有”关系的基本的关系—— “kath’hupokeimenon legesthai(表述主体)”“en hupokeimenon einai(在主体中)”。概而言之, “理念”之“超越”与“形式”之“内在”,这一根本区别是我们将《斐多篇》的“aitiai”与亚里士多德的“形式因”相提并论时绝不能忽略的。

六、“理念”与“目的因”

由于“苏格拉底”在批评前苏格拉底自然学过程中曾以目的论的立场论衡后者的机械论倾向,并指责阿那克萨戈拉尽管提出了目的论意义的 “aitia”—— “nous”——却未将它贯彻到底,所以许多学者很自然地就将理念等同于一种类似于“nous”的“目的因 (teleological cause)”。①例如 Taylor,A.E.:A Commentory on Plato's Timaeus.Oxford:Clarendon Press,1928.p203;Crombie,I.M.:An Examination of Plato's Doctrines.Vol.2,London,1963,p159ff.柏拉图的有神目的论,载汪子嵩,王太庆编.陈康:论希腊哲学,商务印书馆,1990年版.但实际上, “苏格拉底”在指责了阿那克萨戈拉和其他人没能用目的性的aitia解释自然现象 (98b8-99c7)后,紧接着这样说道:

我乐意成为任何能够教我有关这样一种原因 (cause)之本性的人的学生;但既然我已经被剥夺了这个原因 (cause),并且既无法自己去发现它也不能从别的人那里学得它,你愿意我来阐明,在aitia的寻求中我所作的第二次航行吗?②参见 N.R.Murphy,The Interpretation of Plato's Republic(Oxford,1951)pp.145-146;Paul Shorey,What Plato Said(Chicago,1933)p.534;Vlastos,“Reasons and Causes in the Phaedo”,注 15.

可见,把通过“公式一”和“公式二”而阐述出来的“理念”解释成“nous”的替代物是不成立的,《斐多篇》在这一段之后就没再次提到目的论。

如果说“苏格拉底”的“第二次航行”所采纳的方法并不包含任何明确的目的论因素,③对此,Annas的态度最为坚定,她坚决反对引入《理想国》“善的理念”来解释这里的理念,参见“Aristotle on Inefficient Causes,”Philosophical Quarterly 32(1982),318.但Crombie强调它们之间的间接联系,An Examination of Plato's Doctrines.Vol.2,London,1963,p168.我赞同 Crombie。那么,柏拉图是否已经完全放弃了对自然现象作目的论解释的希望?如果是这样,那么就很难看出,在指责他的前辈们混淆了现象的真实原因 (亦即目的论的“aitia”)和它的必要条件的同时,柏拉图如何能够继续阐述一种对此真实原因不作任何解说的理论?

我们相信,柏拉图始终坚持目的因之为真实原因的观念,从而在《斐多篇》中以理念论为基础的方法,乃是达到现象之目的因的一种更为繁难的方法,因为目的论的解释不是可以直接地达到的,而是需要通过一系列的推理间接地达到,这在人类活动的现象中最为明显。《斐多篇》本身也提供了一个范例:“为什么苏格拉底坐在牢里而非逃往麦加拉?” “因为他认为待在牢里最好。” “为什么他认为待在牢里最好?”“因为他是个好人。”“为什么他是个好人?”“因为他分有‘善的理念’。”

柏拉图也可以同样的方式推导出自然现象中的目的因: “为什么这物体是热的?”“因为它有一定比例的火原子在其中。”“为什么火原子在其中出现就使得它热呢?”“因为火原子的尖利的边缘导致任何碰到这物体的人都有一种刺痛的感觉,而这种感觉我们就称为热。”“为什么火原子有尖利的边缘?”“因为它们是角锥状的。”“为什么它们是角锥状的?”“因为那是最好的安排。”“为什么那是最好的安排?”“因为善的本性决定了它是最好的安排。”这后一个例子将是《蒂迈欧篇》(53c-56b)要带给我们的。

我们可以先行预告,在逻辑—形而上学的“演绎推理”或严格的“知识”和目的论之间建立一种内在的联系,乃是柏拉图从其导师苏格拉底那里继承而来的既定的哲学目标,是那种源于“techne”(技术—制造)境域的思想自始至终无可遏制的热望与追求。他们相信:仅当事物由至善的理性来安排,演绎推理的整个程序才有意义,有其功效 (ergon)的“知识”(亦即“技术”)才是真正的知识;而且,显然“至善”就等同于理性所赞成的东西。希腊语通常用来表达逻辑上的不可能性的词是“atopon”,其恰当的意思是“荒谬的”、“稀奇古怪的”。也就是说,一种不可能的安排就是一种荒谬的安排,这样的安排将不被允许在一个秩序井然的宇宙中产生。对我们来说显然的是, “圆的方”不可能存在,动物体不应该存在无功能的器官,并且,不可能存在的事物和不应该存在的事物是两种完全不同的事物;但对柏拉图来说,这两者之间并没有不可逾越的鸿沟,相反,“不可能存在的事物乃是不应该存在的事物的一种总体情形”。[10](P168)

无论如何,对于柏拉图来说,逻辑—形而上学的演绎推理体系与他的目的论解释框架是完全可以重合的,但这一点在《斐多篇》里则是隐含的,要等到在《理想国》有关“善的理念”的论述中才有充分的展开。在那里,所有的理念都“分有”“善的理念”,“善本身”是所有其他理念之存在与可理解性的根据。

[1]P.H.DeLacy.The Problem of Causation in Plato’s Philosophy[J].Classical Philology,1939(34).

[2]休谟.人性论[M].关文运译.北京:商务印书馆,1980.

[3]纯粹理性批判[M].韦卓民译.武汉:华中师范大学出版社,2000.

[4]Vlastos.Reasons and Causes in the Phaedo[A].Plato:Critical Assessments,Vol-2.Edited by Nicholas D.Smith.London,1998.

[5]H.Cherniss.Aristotle's Criticism of Plato and the Academy.[M].Baltimore,1944,(1).

[6]Robert,Bolton.Plato's Discovery of Metaphysics:The New Methodos of the Phaedo.Method in Ancient Philosophy,ed.Jyl Gentzler,Oxford,1998.

[7]R.G.Turnbull.Aristotle’s Debt to the“Natural Philosophy”of the Phaedo[J].Philosophical Quarterly(8),1955.

[8]M.Frede.Original Notion of Cause[A].Essays in Ancient Philosophy[C].Oxford,1987.

[9]I.M.Crombie.An Examination of Plato's Doctrines[M].Vol.2,London,1963.

[10]叶秀山.苏格拉底及其哲学思想[M].北京:人民出版社,1986.

B502.232

A

1671-7511(2011)03-0011-14

2010-06-02

宋继杰,男,哲学博士,清华大学人文学院副教授。

■责任编辑/卢云昆