北太平洋柔鱼渔获量与海洋环境关系的遥感学研究

2011-01-09唐峰华崔雪森沈建华伍玉梅

唐峰华,崔雪森,樊 伟,沈建华,伍玉梅

(中国水产科学研究院东海水产研究所,渔业资源遥感信息技术重点开放实验室,上海200090)

北太平洋柔鱼渔获量与海洋环境关系的遥感学研究

唐峰华,崔雪森,樊 伟,沈建华,伍玉梅

(中国水产科学研究院东海水产研究所,渔业资源遥感信息技术重点开放实验室,上海200090)

通过对2009年北太平洋我国鱿钓船的生产统计资料,结合遥感技术获取的海表面水温(SST)、叶绿素a、海流等数据进行分析,对北太平洋柔鱼产量大幅下滑的原因进行了分析。研究认为:SST比往年偏低,使得柔鱼资源补充量的减少,直接导致了北太平洋柔鱼产量大幅下滑;叶绿素a浓度分布波动较大,这一反常现象很可能导致了在传统作业海域渔汛后期,特别是9、10月份无法形成像往年那样正常的大规模渔场;由于海流的波动较大,导致饵料生物分布不稳定,没有大规模的集中分布,以致柔鱼在其索饵、性成熟的洄游过程中受到影响;如水温因子、黑潮的变动和恶劣的天气等不利海况也可能是造成2009年北太平洋柔鱼产量大幅下降的主要因素之一。

柔鱼;北太平洋;叶绿素a;海流;资源补充量

柔鱼(Ommastrephe bartrami),中文异名巴特柔鱼、赤鱿(台湾名称)等,广泛分布于三大洋,目前柔鱼被规模性开发利用的海域主要在北太平洋[1],其中心渔场多分布于150°E~160°W、35°N~43°N海域的黑潮与亲潮交汇混合区域以及混合水向东延伸的亚极海锋面混合区[2]。国内外对其渔场形成与海洋环境关系的研究较多,如 Yatsu A[3-4]、Nagasawa K[5]、陈新军[6-8]、沈新强[9]、沈建华[10]等。但2009年北太平洋柔鱼生产船中,除了投产早、个别生产好的单船产量达到200~230 t外,绝大多数产量只有100~150 t,总产量降幅超过60%,产况为近10 a最低水平。针对这样的情况,本研究根据生产船的统计资料及相关遥感影像获取的数据,从海水表温(SST)、海流、叶绿素a分布以及海况等因素,分析北太平洋柔鱼产量大幅下滑的原因,为以后北太平洋的柔鱼生产作业和渔情预报提供参考。

1 材料和方法

1.1 生产数据来源

生产资料包括作业日期、经纬度、日产量由中国远洋渔业分会鱿钓工作组提供,具体来源于舟渔1301、舟渔805等北太鱿钓信息船上的生产信息日报。

1.2 海洋环境数据来源

北太平洋鱿钓作业海域海表温度(SST)、叶绿素a数据来源于NASA水色遥感网站 (http://oceans.gsfc.nasa.gov/),海流数据源自美国应用科学咨询公司(ASA)。数据覆盖的空间范围为 140°E~180°E、38°N~46°N, 空间分辨率为经纬度0.25°×0.25°,时间跨度范围为 2009 年 7-10 月。

1.3 数据处理方法

(1)利用单位捕捞努力量(Catch Per Unit Effort,CPUE,t/(vessel·d)),表示北太平洋柔鱼的资源丰度:

式中:C为月捕捞量(t);B为月捕捞总船次(vessel);D为作业天数(d)。

(2)作业海域SST、海流、叶绿素a的分布数据处理:应用中国水产科学研究院渔业资源遥感信息技术重点开放实验室开发的大洋渔业信息服务系统(http://www.rs-fishery.net.cn/),分别制作了SST、海流与叶绿素a的月平均分布图。

2 结果与分析

2.1 北太平洋柔鱼的生产概况

2009年在作业船数没有减少的情况下,其柔鱼总渔获量和平均单船产量只有往年水平的1/3左右,可见下滑幅度之大①中国渔业协会远洋渔业分会之鱿钓技术组.2009年度远洋鱿钓、近海围网渔业有关技术报告.2010.。从图1中CPUE的分布来看,2009年在主要传统渔场150°E~160°E 明显比往年低, 其平均 CPUE 为 1.18 t/(vessel·d), 而2007年和 2008年分别为 3.48 t/(vessel·d)和 2.68 t/(vessel·d),是 2009 年的 2 倍多;在 150°E 以西和 170°E 以东2个非主要作业海域的平均日产量略高于2007和2008年度。而从各作业海域产量比重来看(图2),主要集中在150°E~160°E的传统作业渔区内,各海域所占比重并没有发生巨大的变化。

图1 2006-2009年不同海域柔鱼CPUE的分布情况

图2 2006-2009年各作业海域渔获量比重

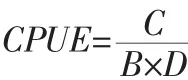

2.2 渔获产量与水温因子的分布关系(图3)

7 月,大多数渔船集中在 153°~156°E、39°~43°N;其海水表温在13~19℃之间,最高日产量有3 t以上,平均产量1.8 t/(vessel·d)左右。 同时在 165°E、40°N 附近海域有少量的渔获,水表温在18~19℃。

8月按照往年正常情况下,北太平洋柔鱼渔场进入盛渔渔汛期,而2009年情况异常,中心渔场海水表温只有16~20℃,渔场向北偏移,主要集中在 153°E~157°E、41°N~44°N的范围海域内生产。到8月下旬,作业船数达到266艘,而总产量不高,平均日产量只在1.5 t/(vessel·d)左右,远远低于往年同期产量。

9月份,鱿钓船继续向东北方向移动,中心渔场为153°E~160°E、43°N~45°N 附近海域,海水表温为 18~20℃,平均日产量只有1 t/(vessel·d)左右,相比于往年同期,处于非常低的水平。该时期,整个太平洋海域无法找到大规模的高产渔场。

进入10月份,北太平洋柔鱼渔获产量明显减低,平均日产量只有0.5 t/(vessel·d)1左右。鱿钓船主要集中在153°E~154°E、42°N~44°N 的小范围内,海表水温 16~19℃,无法寻找到大规模的的较好产量的渔场,小渔场较分散,且产量低,好像已经进入了渔汛末期。由于渔获产量的明显降低,于11月份,大多数渔船开始返航。

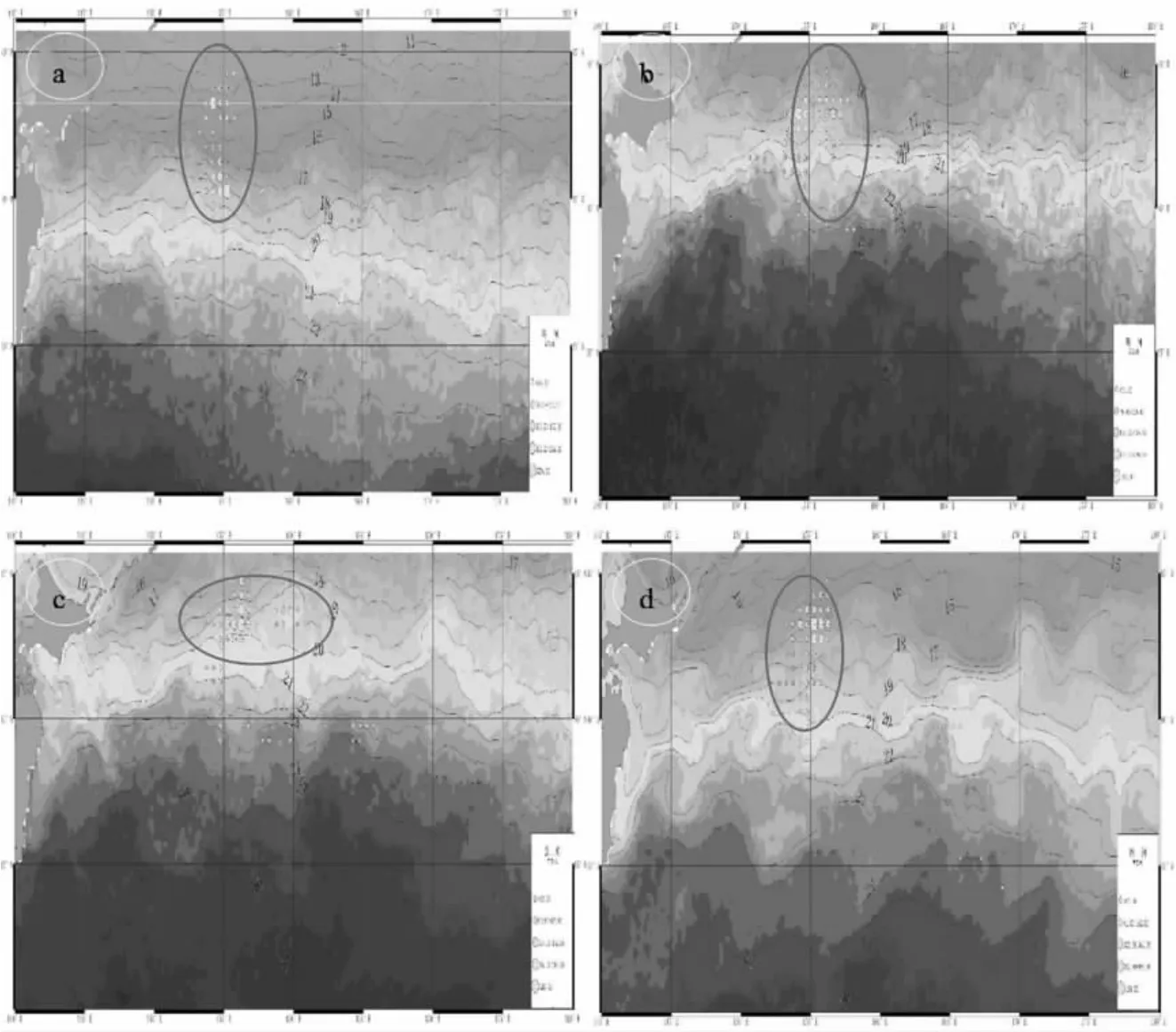

2.3 作业海域海流的波动

图3 2009 年 7(a)、8(b)、9(c)、10(d)月渔获产量与 SST 的分布关系

在西北太平洋,有两大海流,即黑潮和亲潮,柔鱼传统的作业渔场分布于黑潮第二分支(自西向东)和亲潮交汇的流隔附近。而2009年7-10月黑潮第二分支(以表温16℃等温线表征)超南偏向,强势减弱,势力范围缩小,同时亲潮冷水系向南入侵较广,冷水团明显较往年强。特别是8、10月份,见图4(b)、(c),冷暖水团交融波动异常,极可能导致深层水温较异常,偏低。

图4 2009 年 7(a)、8(b)、9(c)、10(d)月份作业海域海流的波动

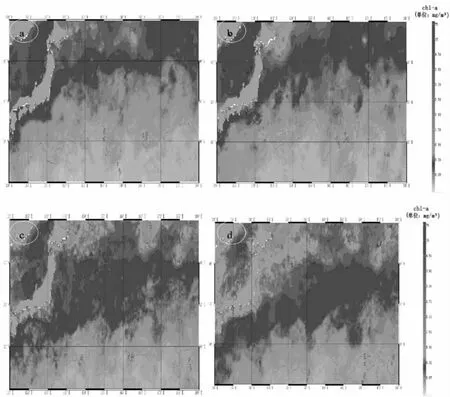

2.4 叶绿素a的分布特征

图5 2009年7(a)、8(b)、9(c)、10(d)月份作业海域叶绿素a的分布情况

在主要生产区域,其中 140°E~150°E、40°N~42°N 附近海域,7、8月叶绿素 a浓度范围为 0.10~0.30 mg/m3,9月其主要分布为 0.20~0.50 mg/m3,10 月则上升到 0.50~1.00 mg/m3;在150°E~160°E、40°N~43°N 附近海域,7、8 月叶绿素 a 浓度分布范围为 0.10~0.30 mg/m3,9 月其主要分布为 0.20~0.50 mg/m3,10 月则上升到 0.30~1.00 mg/m3。 在 160°E~170°E、40°N 附近海域,8月叶绿素 a浓度分布范围为 0.10~0.20 mg/m3,7、9和10月其主要分布为0.20~0.50 mg/m3;具体其他海域7~10月份叶绿素a浓度分布特征详见图5。其中10月份在40°N以北海域叶绿素a浓度明显增高。

3 讨论

3.1 渔获量与资源补充量的分析

据有关研究[11],西北太平洋柔鱼冬春生西部群体2月产卵场最适温度为21°~25°C。根据Osaco和Murata的研究结果[12]秋生中部系群和东春生西部系群其产卵区大致在35°N、150°E西南以伊豆、小笠原诸岛为中心的黑潮逆流区。而2009 年北太平洋 30°N~35°N、135°E~145°E 海域形成较大的蛇形弯曲,整个海域水温比往年普遍偏低,其中21°C等温线向南偏移,这可能导致柔鱼资源补充量下降。由于柔鱼类是一种具有机会主义的大洋性种类,其资源状况极易受到海洋气候环境的影响,比如厄尔尼诺或拉尼娜等反常的天气现象[13]。而2009年太平洋上正好是一个厄尔尼诺年,世界气象组织在8月发出警告,“厄尔尼诺现象已经在太平洋东部出现”。该组织发言人穆尼奥斯说:2009年的6月和7月,科学家在赤道东太平洋观测到了海面温度上升。6月底,海面温度普遍超过正常温度0.5~1℃,7月份也是如此。反常的气候通过海对柔鱼产卵场海洋环境的影响,进而影响到柔鱼补充量的发生、生长等。由于资源补充量的减少直接导致了2009年北太鱿钓产量大幅下滑。

3.2 叶绿素a分布与渔场的关系

2004年樊伟[14]通过卫星遥感反演获取的环境数据分析得到,柔鱼渔场叶绿素浓度大致为0.10~0.60 mg/m3,浓度处于0.12~0.14 mg/m3之间时,渔场出现频率最高,从渔场海域叶绿素浓度分析,渔场主要形成于0.10~0.30 mg/m3。同期沈新强[15]研究表明在西中东渔场,表层叶绿素a含量与浮游植物数量呈正相关关系;表层叶绿素a的分布与鱿鱼中心渔场存在较好的对应关系,中心渔场主要位于0.10 mg/m3叶绿素a的分值线舌状部分或叶绿素a水平梯度较大处,渔场中心的叶绿素a值大于0.10 mg/m3。叶绿素a的分布与环境要素及渔场具有密切的相关性。本研究对北太平洋柔鱼渔场叶绿素a分布分析也得到了一些异常的结果。图5中主要作业渔场 150°E~160°E、40°N~43°N 附近海域, 叶绿素 a 浓度在 7-10 月呈逐月 升高趋 势,7、8 月为 0.10~0.30 mg/m3,9 月 为0.20~0.50 mg/m3,10 月上升到 0.30~1.00 mg/m3,9 月和 10 月的叶绿素a浓度反常,高于樊伟[14]分析得到的主要渔场的叶绿素a浓度范围,这也许是导致了在传统作业海域在渔汛后期,特别是9、10月份无法形成像往年那样正常的大规模渔场的部分原因。

3.3 饵料生物对柔鱼资源的影响

对于一年生的柔鱼来说,饵料生物的分布对柔鱼资源渔场形成至关重要。早期黄洪亮等[16]通过对摄食等级较高的柔鱼饵料成份的分析,发现柔鱼的饵料成份由头足类、鱼类和甲壳类组成,种类较多。国外Aoki和Miyashita对日本鳀幼体的研究[17]发现,随着离岸距离的增加,幼体的平均体长增加,由于较大个体的幼鱼洄游到北部的辅合区,而柔鱼是以鳀鱼为饵料生物,从而间接反映了柔鱼渔场的分布。根据唐玉顺的研究报道[18],由于暖寒流的流隔区内饵料生物丰富,柔鱼北上洄游又受北方南下的冷水的影响,柔鱼向北洄游受阻,滞留索饵集群形成柔鱼中心渔场,暖寒流系的强弱产生流隔区位置的变化,相应柔鱼中心渔场的位置发生变化。初步推断2009年北太平洋海域由于海流变化多端,导致饵料生物分布极其不稳定,没有大规模的集中分布,以致柔鱼在其索饵、性成熟的洄游过程中受到影响。因此本年度渔场没有形成较大的规模,我国鱿钓渔获产量明显降低,极有可能与其作业海域饵料生物的丰富程度与分布有关。

3.4 海况对渔场渔获量的影响

首先,水温因子(是海流分布的一种表现)对柔鱼产量和对渔场形成有着很大的关系,温度是影响柔鱼生长、摄食生殖洄游和趋光反应等重要的外界因素之一[19]。尽管柔鱼的适温范围比较广,约为9~27°C,但在不同季节不同海域都有着不同的渔发水温指标,水温是寻找和判定渔场的指标之一。而近年来,北太平洋约 42°N~50°N 与 152°E~154°E 海域一直是北太柔鱼的聚集海区,渔汛期间水温基本保持在15~18℃,但今年2009年海表温异常,渔汛旺期(8-9月)传统作业渔场海表水温普遍比往年偏低1°C左右。水温偏低导致该海区渔汛期变短,可能部分鱿鱼潜入深海无法捕捞。另外在100 m水层有一个明显冷水分支南下,分布位置为154°E~156°E,向南的前端水温明显比往年偏低,较异常,由于柔鱼水温敏感性强,不利于柔鱼集群。因此初步判定该冷水分支势力的异常,导致整个海域水温比往年偏低,很可能是今年渔汛期产量大幅下滑的一个因素。此外,由于柔鱼是一种暖水性的种类,黑潮势力的强弱及其与亲潮交汇的此消彼长的情况对柔鱼资源状况及其分布和渔场的形成均会产生一定的影响。王文宇等[20]利用RS/GIS技术研究表明,黑潮、亲潮两大海流的交汇引起的海水温度和浮游生物的变化,是柔鱼渔场空间格局形成的关键因素。如1998年黑潮势力强,渔汛提前,且柔鱼分布偏北,渔场稳定获得高产[21]。而2001年黑潮出现的情况可能跟2009年类似。菅野等[22]绘制了2001年黑潮流轴的位置,2001年大部分时问,黑潮在日本南部发生蛇行现象,只有在8月中旬才未出现蛇行,循常规流路流动。这种大蛇行对黑潮主流区、续流区、逆流区以及各北向分支的位置和强弱有很大的影响。黑潮蛇行的发生对该海域附近的中下层的温度有很大影响,而且在黑潮逆流区表层以下观测到小范围不规则水流的存在,也许就是这种水流造成了中层水域的温度波动。初步判定2009年也是黑潮大弯曲较强盛的年份(图4),国外Komatsu等[23]研究发现浮游植物沿黑潮下游分布,特别是黑潮弯曲的顶部,因此黑潮发生弯曲时,浮游动物向北分布,从而影响渔场位置的北移。Sugimoto等[24]曾研究发现在黑潮大弯曲时鱼卵输送到孵化场的比率要高,但特殊情况下,可能比率会下降,由黑潮入侵导致的觅食环境恶劣造成。黑潮大蛇行,与亲潮交汇时势力偏弱,渔汛期渔场流隔不明显,位置波动较大,不利于柔鱼生长和集群,这也是导致2009年柔鱼产量大幅下滑的一个重要原因。这与邵全琴[25]、沈建华等[10]的研究结果相一致。

另外海上的天气也是一个因素。有关报道[26],北太柔鱼渔场天气变化主要受北太平洋副热带高压,温带气旋(低气压)和热带气旋三大天气系统交替控制影响。渔场主要的灾害性天气有低压大风、台风大风和海雾三种。2009年北太平洋海域天气变化多端,尤其是台风的直接北上,导致该海域海面天气反常的恶化,这也是导致捕捞效率降低,鱿钓捕捞量下滑,企业捕捞船转移生产,产量下降的一个因素。

4 结论

经本研究的分析讨论,在此总结2009年北太平洋柔鱼渔获产量大幅度下降的一些相关因素。其中柔鱼资源补充量的减少很可能是一个直接的内在原因;其次中心渔场海表叶绿素a浓度在渔汛后期分布异常以及对应饵料生物的丰富程度下降,都有可能使作业海域无法形成大规模的柔鱼渔场;而不利用海况对渔场形成有着密切的关系,水温偏低导致渔场渔汛期变短,可能使部分柔鱼潜入深海无法捕劳,以及变化多端的海上天气,增加了捕捞难度,渔获效率明显降低,产量下滑。

[1]王尧耕,陈新军.世界大洋性经济柔鱼类资源及其渔业[M].北京:海洋出版社,2005:124-127.

[2]高崇义.日本海和西北太平洋我国鱿钓渔业渔场与海洋环境的关系[J].远洋渔业,1996,3:11-17.

[3]YATSU A.Distribution of Flying Squid,Ommastrephes Bartrami,in the North Pacific Based on a Jigging Survey,1976-1983 [R].Tokyo:Bull Natl Res Inst Farseas Fish.1992,29:13-37.

[4]YATSU A,WATANABE T.Interannual variability in neon flying squid abundance and oceanographic conditions in the Central North Pacific O-cean,1982-1992[R].Tokyo:Bul1 Natl Res Inst Farseas Fish.1996,33:123-138.

[5]NAGASAWA K,MORI J,OKAMURAk H.Parasites as biological tags of stocks of neon flying squid (Ommastrephes bartramii)in the North Pacific Ocean[C]//Okutani,T.(Ed.),Contributed Papers to International Symposium on Large Pelagic Squids.Japan Marine Fishery Resources Research Center,Tokyo,1998:49-64.

[6]陈新军,田思泉.西北太平洋海域柔鱼渔场分析探讨[J].渔业现代化,2001,3:3-6.

[7]陈新军.关于西北太平洋的柔鱼渔场形成的海洋环境因子的分析[J].上海水产大学学报.1997,6(4):263-267.

[8]陈新军,田思泉.西北太平洋海域柔鱼的产量分布及作业渔场与表温的关系研究[J].中国海洋大学学报,2005,35(1):101-107.

[9]沈新强,樊 伟,崔雪森.西北太平洋柔鱼渔场分布与水温关系的研究[J].海洋水产研究,2004,25(3):10-14.

[10]沈建华,韩士鑫,崔雪森,等.北太平洋巴特柔鱼渔业2001年低产原因分析[J].水产学报,2003,27(4):350-357.

[11]邵全琴,戎恺,马巍巍,等.西北太平洋柔鱼中心渔场分布模式研究[J].地理研究,2004,23(1):1-9.

[12]OSAKO M,MURATA M.Stock assessment of cephalopod recourses in the Northwestern Pacific[R].FAO Fish Tech Pap Rome,FAO,1983,231:55-144.

[13]RODHPUSE P G.Managing and forecasting squid fisheries in variable environments[J].Fisheries Research,2001,54:3-8.

[14]樊伟,崔雪森,沈新强.西北太平洋巴特柔鱼渔场与环境因子关系研究[J].高技术通讯,2004,10:84-89.

[15]沈新强,王云龙,袁 骐,等.北太平洋鱿鱼渔场叶绿素a分布特点及其与渔场的关系[J].海洋学报,2004,26(6):118-123.

[16]黄洪亮,郑元甲,程家骅.北太平洋海区柔鱼生物学特征研究[J].海洋渔业,2002,24(1):126-135.

[17]AOKI I,MIYASHITA K.Dispersal of larvae and juveniles of Japanese anchovy Engraulis japonicus in the Kuroshio Extension and Kuroshio-Oyashio transition regions,western North Pacific Ocean[J].Fisheries Research,2000,9:155-164.

[18]唐玉顺.西北太平洋柔鱼渔场与流隔间的关系[J].上海水产大学学报,1996,5(2):110-114.

[19]陈新军,田思泉,许柳雄.西北太平洋海域柔鱼产卵场和作业渔场的水温间比较及其与资源丰度的关系 [J].上海水产大学学报,2005,14(2):168-175.

[20]王文宇,周成虎,邵全琴,等.RS/GIS支持下的柔鱼中心渔场时空动态迁移研究[J].高技术通讯,2003,11:90-93.

[21]王志联,徐启春,刘秦玉.北太平洋SST的时空分布特征及其与黑潮大弯曲和E1-Nino的关系[J].青岛海洋大学学报,1993,23(3):1-8.

[22]KANO Y.Monthly ocean report(108)[R].Tokey,Japan Meteorological Agency.2001:10.

[23]KOMATSU K,MATSUKAWA Y,NAKATA K,et al.Effects of adjective processes on plank tonic distributions in the Kuroshio region using a-3D lower tropics model and a data assimilative OGCM[J].Ecological Modeling,2007,202:105-119.

[24]SUGIMOTO T,KOBAYASHI M.Numerical studies on the influence of the variations of the Kuroshio Path on the Transport of Fish Eggs and Larvae[J].Geodournal,1988,16(1):113-117.

[25]邵全琴,马巍巍,陈卓奇,等.西北太平洋黑潮路径变化与柔鱼CPUE的关系研究[J].海洋与湖沼,2005,36(2):111-122.

[26]许翌新.1996年夏天西北太平洋柔鱼渔场气象特点简析[J].上海水产大学学报,6(1):63-69.

Study on Relationship of Neon Flying Squid Yield in North Pacific Ocean with Marine Environment by Remote Sensing

TANG Feng-hua,CUI Xue-sen,FAN Wei,SHEN Jian-hua,WU Yu-mei

(Key Laboratory of Fishery Remote Sensing and Information,East China Sea Fisheries Research Institute,Chinese Academy of Fishery Sciences,Shanghai 200090,China)

The reasons of sharp drop in squid jigging production in the North Pacific in 2009 were analyzed through related production statistics of squid fishing vessels and data of SST,chlorophyll a,sea currents by remote sensing images in the operation area.The study showed that the reduction of stock recruitment due to the lower SST led to the sharp drop in squid production of the North Pacific in 2009,the chlorophyll a concentration fluctuation was too high in the late fishing season to form large-scale fisheries in traditional fishing waters especially in September and October,the changing currents led to unstable distribution of food organisms to affect the migratory processes of squid feeding and sexual maturation.At last,the bad conditions may also be one of the major factors caused sharp decline in squid production in North Pacific,such as temperature,dynamics of the Kuroshio and poor weather conditions.

neon flying squid;North Pacific Ocean;chlorophyll a;current;stock recruitment

Q178

A

1003-2029(2011)02-0007-06

2011-01-18

国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2007AA092202);国家科技支撑计划资助项目(2006BAD09A05)

唐峰华(1982-),男,研究实习员,硕士,研究方向:海洋生态学和渔业遥感学研究。E-mail:f-h-tang@163.com

致谢:本文得到中国远洋渔业分会鱿钓工作组的大力支持,谨致谢忱!