靖安油田长4+5油藏储集空间及成岩作用演化

2011-01-03薛永超程林松

薛永超,程林松

(石油工程教育部重点实验室 中国石油大学,北京 102249)

靖安油田长4+5油藏储集空间及成岩作用演化

薛永超,程林松

(石油工程教育部重点实验室 中国石油大学,北京 102249)

利用铸体薄片、扫描电镜、阴极发光、X衍射分析等多种手段,研究了靖安油田长4+5油藏岩石学特征、储集特征、喉道特征、成岩作用及其演化特征。结果表明:研究区储层砂岩成分成熟度偏低,结构成熟度中等,储集空间以粒间孔、长石溶孔为主,储层喉道较细,分选较差,排驱压力、中值压力较高,退汞效率较低。储层孔隙中常见自生石英、长石加大、绿泥石等黏土充填。研究区孔喉组合主要表现为小孔-细喉型。研究区储层岩石成岩作用主要有压实作用、胶结作用、交代作用以及溶蚀作用,经历了复杂的成岩演化过程,对储层物性具有重要的影响。关键词:靖安油田;长4+5油藏;成岩作用;储集特征;孔隙演化;低渗透油藏

引 言

随着石油工业快速发展,低渗透油藏日益成为勘探开发、增储上产的重要领域之一,近几年探明储量的60% ~70%为低渗储量,预计今后发现的储量仍将以低渗为主,加快低渗透储量高效开发已成为中国石油工业发展的全局性战略问题[1]。然而该类储层一般物性差,横向变化快,成岩作用强烈,后期成岩作用对储层物性具有重要改造作用。因此,深入开展成岩作用研究显得尤为重要[2-8]。

靖安油田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的鼻状构造上,构造相对简单,无断层和大型基底隆起。长4+5油藏属典型三角洲沉积体系,主要发育三角洲前缘亚相,为一套砂泥岩互层沉积。储层平均孔隙度为12.81%,平均渗透率为1.56×10-3μm2,属典型低孔特低渗储层。

1 岩石学特征

1.1 碎屑组分特征

研究区储层砂岩以细砂岩(80.7%)为主,次为中砂岩(15.6%),少量粉砂岩 (3.7%)。岩石类型以岩屑长石砂岩为主,少量长石砂岩和长石岩屑砂岩。镜下石英表面较干净明亮,以单晶石英居多。石英边缘常被黏土矿物、方解石、重晶石等蚕蚀交代,石英次生加大发育,可达Ⅲ级,局部相连呈再生胶结。以斜长石为主,表面较脏,常发生泥化、绢云母化蚀变。板条状晶形,干涉色较低。长石易发生溶解作用,形成粒内溶孔,甚至完全溶解形成铸模孔。岩屑以中酸性喷出岩岩屑为主,少量变质岩岩屑,偶见沉积岩岩屑。从石英(23.2%)、长石(49.4%)和岩屑(10.3%)含量可知,研究区储层砂岩的成分成熟度偏低。

1.2 填隙物特征

填隙物是指充填于碎屑组分之间的黏土杂基和各种自生矿物胶结物。研究区填隙物主要有绿泥石(4.9%)、水云母(0.5%)、黏土(0.4%)、方解石(0.3%)、铁方解石(0.3%)、浊沸石(0.3%)、重晶石(0.01%)、硅质(1.1%)、长石质 (0.5%)。

1.3 结构特征

长4+5油藏储层岩性致密,砂岩平均粒径为2.65 mm,粒度频率曲线分布为尖锐(尖度为1.24),粒度分布为正偏态(偏度为0.28),颗粒分选中等—好(标准偏差为0.60),线接触为主,颗粒支撑。碎屑组分磨圆度较差,多呈次棱状,以孔隙式胶结为主,总体而言,储层结构成熟度中等。

2 储集空间类型及其特征

2.1 孔隙特征

根据薄片、X衍射、扫描电镜资料,可知研究区储层孔隙中常见自生石英、长石加大,绿泥石、伊利石等黏土充填导致面孔率低,平均面孔率为6.1%,平均孔径为33 μm,孔隙类型以粒间孔、长石溶孔为主,次为沸石溶孔、岩屑溶孔和晶间孔,微裂隙少见。考虑储集空间的几何形态及成因,将该区储层储集空间分为粒间孔、次生溶孔、微孔隙3种类型。

2.1.1 粒间孔

该类孔隙为机械压实和多种胶结作用之后剩余的原生粒间孔,主要包括早期薄膜状绿泥石胶结之后的残余粒间孔。铸体薄片分析结果,白于山区长4+5砂岩原生粒间孔占5.8%,平均孔隙直径为52.6 μm,孔隙形态以三角形、四边形为主,孔隙间以窄喉道、短喉道相连。

2.1.2 次生溶孔

主要指长石、浊沸石及其他可溶物质溶解形成的孔隙,主要分以下5种。

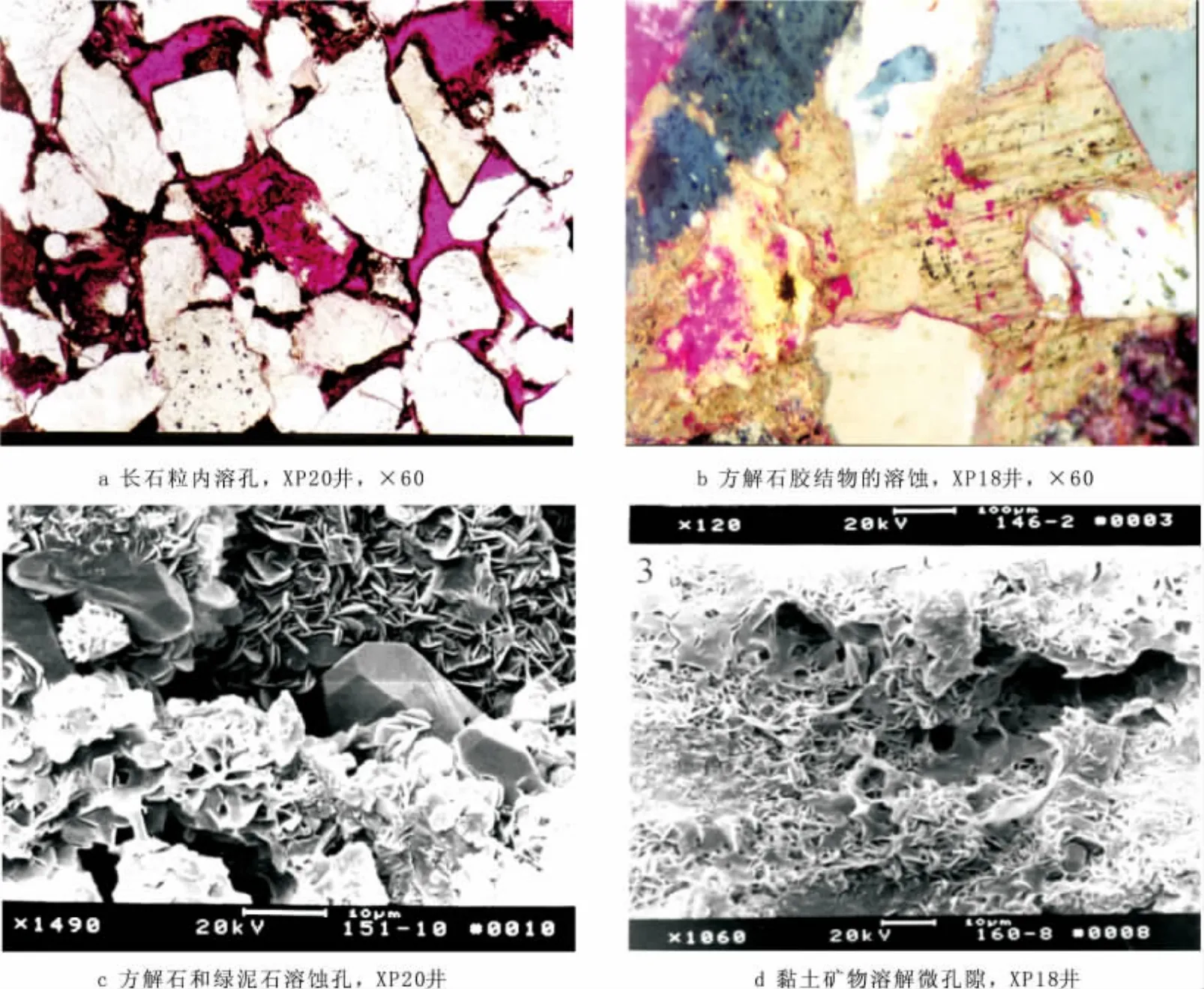

(1)长石溶孔:分为粒内溶孔或粒间溶孔,可以是沿长石解理发育的微小溶孔或溶缝,也可以是碎屑主体甚至整体被溶形成的粒内溶孔或铸模孔(图1 a)。

图1 研究区典型孔隙特征

(2)浊沸石溶孔:形态不规则,孔径变化较大,一般在3~42 μm,平均含量为1.9%。

(3)方解石溶孔:呈粒间孔隙产状(图1 b、c),平均含量为2.31%。

(4)云母溶孔:属粒内孔隙,长4+5含量为0.87%。

(5)其他溶孔:指火山岩、低级变质岩、燧石等岩屑的粒内溶孔,孔隙连通性差,含量低于0.5%。

2.1.3 微孔隙

微孔隙是指孔隙半径小于0.5 μm的孔隙,常与黏土矿物伴生,一些不可压缩孔隙也属微孔隙范畴(图1 d)。

2.2 喉道特征

2.2.1 喉道类型

通过铸体薄片和扫描电镜观察,该区储层砂岩喉道主要有以下3种类型。

(1)缩颈状喉道。喉道是颗粒间的收缩部分。此类喉道常见于颗粒点接触、自生加大胶结的河道间砂体或远砂坝中。此类孔隙结构属大孔细喉型,孔喉直径比较大。此类储集岩可能有较高的孔隙度,但渗透率一般较低(图2a)。

(2)片状、弯片状喉道。喉道呈片状或弯片状,是颗粒间长条状通道。此类喉道极细,所以其孔喉直径比较大。常见于机械压实程度较强或自生加大程度较高的分流河道砂体中(图2b)。

(3)管束状喉道。当填隙物含量较高时,原生粒间孔可能被完全堵塞。在杂基、自生胶结物及岩屑内溶蚀孔中发育许多微孔隙(小于0.1 μm),其渗透率极低(小于0.1×10-3μm2)。由于孔隙本身就是喉道,因此孔喉直径比基本为1。此类喉道主要发育于杂基支撑,基底式、孔隙式胶结的砂岩中(图2c)。

图2 研究区典型喉道特征

2.2.2 喉道特征

对研究区6口井22块岩心压汞资料分析可知,喉道特征表现为:①排驱压力(0.60 MPa)和中值压力(4.98 MPa)较高;②最大进汞饱和度(83.1%)和退汞效率(30.8%)较低;③喉道半径较细(中值喉道半径为0.21 μm),且分选较差(喉道分选系数为2.33、喉道变异系数为0.21);④喉道表现为粗歪度(0.64),渗流能力较差;⑤渗透率随着中值压力下降、中值喉道半径增大和排驱压力降低而升高。

2.3 孔喉结构类型

统计表明,研究区大于100 μm的中孔隙占6.8%,20~100 μm的小孔隙占69.7%,小于20 μm的微孔隙占23.5%;大于5 μm的粗喉道占7.4%,2 ~5 μm 的中喉道占 18.6%,0.2 ~2.0 μm的细喉道占 63.7%,小于0.2 μm的微喉道占10.3%;总体分析可知研究区孔喉组合主要表现为小孔—细喉型。

3 储层成岩作用及其演化

3.1 压实作用

研究区储层埋深普遍大于1 500 m,机械压实作用明显,颗粒多呈线接触,原生孔隙随深度增加而逐渐减小。基质含量低,以化学压实作用为主,这种情况下,对原生孔隙保存较为有利,从而为后期地下酸性流体的活动提供条件;基质含量高,以机械压实作用为主,这种情况下,原生孔隙容易被压实作用破坏而消失,对后期地下酸性水的活动及砂岩的改造作用不利。

3.2 胶结作用

研究区储层泥质胶结物含量较高,胶结普遍。泥质胶结物以自生绿泥石为主(大于50%),多以孔隙衬边或颗粒包壳的形式出现,对孔隙影响较大,尤其是对渗透率有重要影响。

3.3 溶解作用

(1)碎屑颗粒溶解。碎屑颗粒的溶解主要是指长石的溶解作用。长石具有较发育的解理和双晶,孔隙水可沿解理和双晶缝进行溶解,从而使被溶的长石呈蜂窝状和窗格状,有的长石颗粒几乎全部被溶。石英常被溶解成港湾状。

碎屑颗粒的溶解可以扩大粒间孔,形成超大孔隙,也可形成粒内孔和铸模孔,增大孔隙度,其溶解强度主要取决于碎屑颗粒的结晶习性和孔隙水的化学性质。

(2)基质溶解。基质的溶解主要发生在基质含量较高的粉砂岩中。基质溶解作用发育程度不均,部分粒间基质受到强烈的溶解,而另一些粒间基质几乎没有被溶解。基质溶解作用对储层物性影响不大。

(3)胶结物溶解。研究区储层胶结物溶解主要指碳酸盐的溶解,碳酸盐胶结物的溶解最发育的是河道前缘砂体。早期沉淀的方解石胶结物几乎全部被溶解,仅剩下零星的方解石残余。研究区储层孔隙度和渗透率从浅到深,由高到低然后再增高的变化趋势,就与碳酸盐胶结物的溶解有关。

3.4 交代作用

储层砂岩在埋藏成岩作用过程中,由于孔隙流体性质的变化,某些矿物发生溶解,同时被孔隙水中沉淀出来的新矿物置换。研究区储层中交代作用主要有:方解石交代碎屑矿物,方解石交代黏土矿物,黏土矿物交代碎屑组分,长石高岭石化。

3.5 成岩作用演化

依据储集岩的结构、胶结物性质、黏土矿物转变可以确定成岩作用演化。对储渗性能影响最大的是压实作用,铁方解石、浊沸石和绿泥石的沉淀,长石和浊沸石的溶蚀。

由于沉积物粒度细且杂基含量多,沉积物压实作用强烈,最显著的结果是原生粒间孔明显缩小。压实作用从沉积物沉积下来就存在,进入晚成岩作用阶段后,明显减弱。长石溶解作用在沉积物尚未进入沉积场所就开始了,由于水下分流河道水流畅通,早成岩阶段一直发育。进入晚成岩阶段后,由于松散的沉积物已固结成岩,孔隙水流动困难,其强度逐渐减弱。方解石可以与砂质碎屑同时沉积,之后可以充填于孔隙中。铁方解石沉淀于晚成岩作用阶段。自生石英和自生长石开始于早成岩作用阶段晚期,持续至今。碳酸盐溶蚀发生于晚成岩作用阶段的早期至中期。石英的溶蚀从早成岩作用的早期—晚成岩作用的早期一直进行。蒙脱石只存在于早成岩作用阶段,在晚成岩作用阶段已全部转变为伊蒙混层。高岭石仅存在于早成岩作用阶段,在晚成岩作用阶段全部消失。伊利石从早成岩作用早期到晚成岩作用早期逐渐增多,在晚成岩作用阶段全部消失。绿泥石从早成岩作用阶段的晚期至晚成岩作用阶段的早期逐渐增多,至今最多。伊蒙混层开始于早成岩作用阶段的晚期,在晚成岩作用阶段早期减少。长石高岭石化和绢云母化一直发生,但进入晚成岩作用阶段后由孔隙水的流动变得困难而减弱。

4 结论

(1)靖安油田长4+5储层砂岩成分成熟度偏低,结构成熟度中等;以粒间孔、长石溶孔为主,平均面孔率为6.1%,平均孔径为33 μm。储层孔隙中常见自生石英、长石加大、绿泥石等黏土充填。储层喉道较细、分选较差、排驱压力较高、中值压力较高、退汞效率较低。研究区孔喉组合主要类型为小孔-细喉型。

(2)靖安油田长4+5储层砂岩成岩作用类型主要有压实作用、胶结作用、交代作用、溶蚀作用,储层成岩作用经历了复杂的成岩演化过程。

[1]李道品.低渗透油田高效开发决策论[M].北京:石油工业出版社,2003:2-31.

[2]傅强.成岩作用对储层孔隙的影响[J].沉积学报,1998,16(3):92 -96.

[3]李坪东,白旭,吴新伟,等.靖安油田盘古梁-周家湾地区三叠系延长组长6储层特征及影响因素分析[J].石油天然气学报,2009,31(5):178 -181.

[4]罗静兰,张晓莉,张云翔,等.成岩作用对河流—三角洲相砂岩储层物性演化的影响[J].沉积学报,2001,19(4):541-547.

[5]薛永超,程林松,彭仕宓.新立油田泉三、四段储层成岩储集相研究[J].特种油气藏,2006,13(2):17-21.

[6]刘林玉,曹青,柳益群,等.白马南地区长81砂岩成岩作用及其对储层的影响[J].地质学报,2006,80(5):712-718.

[7]Alaa M,Salem S,Morad S,et al.Diagenesis and reservoir quality evolution of fluvial sandstones during progressive burial and uplift:evidence from the Upper Jurassic Boipeba Member,Reconcavo Basin,North eastern Brazil[J].AAPG Bulletin,2000,84(7):1015 -1040.

[8]罗静兰,刘小洪,林潼,等.成岩作用与油气侵位对鄂尔多斯盆地延长组砂岩储层物性的影响[J].地质学报,2006,80(5):664 -673.

Reservoir space and diagenesis evolution in the Chang 4+5 reservoir of Jing’an oilfield

XUE Yong-chao,CHENG Lin-song

(MOE Key Laboratory of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Beijing102249,China)

The Chang 4+5 reservoir of the Jing’an oilfield is studied for petrology,reservoir space,pore throat,diagenesis and evolution characteristics by using casting thin section,scanning electron microscope,cathodoluminescence and X-ray diffraction analysis.The results show that the sandstone reservoir in the study area is characterized by low compositional maturity,medium textural maturity,intergranular pores and feldspathic dissolved pores,fine pore throat,poor sorting,high displacement pressure and median pressure,and low mercury withdrawal efficiency.Clay filling is often seen in reservoir pores such as authigenic quartz,augmented feldspar,and chlorite,etc.Pore-throat combination pattern in the study area is featured by tiny pore - fine throat.The diagenesis of reservoir rock involves compaction,cementation,metasomatism and denudation.Complex diagenetic evolution process had exerted significant influence on petrophysical properties.

Jing’an oilfield;Chang 4+5 reservoir;diagenesis;reservoir characteristics;pore evolution;low permeability reservoir

TE121.1;TE122.2

A

1006-6535(2011)05-0025-04

20101110;改回日期20110620

国家油气重大专项“低渗、特低渗油气田经济开发关键技术”(2008ZX05013)

薛永超(1975-),男,讲师,2004毕业于中国石油大学(北京)开发地质专业,获博士学位,主要从事油气田开发教学和研究工作。

编辑 林树龙