塔河油田超稠油混合掺稀降黏实验研究

2011-01-03裴海华张贵才葛际江刘清华

裴海华,张贵才,葛际江,刘清华,吴 芳

(中国石油大学,山东 青岛 266555)

塔河油田超稠油混合掺稀降黏实验研究

裴海华,张贵才,葛际江,刘清华,吴 芳

(中国石油大学,山东 青岛 266555)

塔河油田超稠油的开采关键在于降黏,实践证明掺稀降黏是塔河超稠油开采的有效方法,但稀油与稠油在井底混合均匀程度不高,使得降黏效果与室内实验差距较大。研究发现,在掺稀油时掺入少量混合芳烃可提高掺稀降黏效果。实验结果表明,在静态下混合芳烃对塔河超稠油有良好的溶解能力,掺入混合芳烃能够显著降低超稠油黏度,且降黏效果好于单一掺稀油效果,同时又可节约稀油资源。

超稠油;混合芳烃;稀油;掺稀降黏;溶解速度;塔河油田

引 言

塔河油田超稠油在油藏温度和地层压力条件下具有很好的流动性,可以顺利地从油层流入井筒。但由于油层埋藏深,井筒热损失大,原油进入井筒后在向地面流动的过程中随着温度的降低,原油黏度会大幅度上升,甚至逐渐失去流动性,使油井无法维持正常生产[1-3]。降低稠油黏度,改善稠油流动性,是解决塔河超稠油开采的关键。

在稠油中掺入适量稀油后其黏度将明显降低,混合液密度下降,可以改善井筒流通环境[4-6]。但是稀油与稠油在井底仅仅依靠泵的抽吸作用来混合,基本上是在静态工况下与稠油混合,混合均匀程度低[7]。柴静等人[8]根据相似相溶原理,研究了甲苯和汽油稀释对新疆超稠油的降黏效果,得出在稀油中掺入甲苯可以显著降低稠油黏度的结论。辛寅昌等人[9]研究证明在掺稀油和油溶性降黏时加入少量芳烃,能减少稀油和油溶性降黏剂的用量,同时原油的本体黏度大大降低,并且油溶性降黏剂只有和芳烃共同作用才能显著降低原油黏度。随着塔河油田超稠油区块的不断开发,稀油资源越来越紧缺。为了缓解稀油资源紧张的局面,确保超稠油区块的正常开发,通过掺入混合芳烃来提高掺稀降黏效果并减少稀油的用量,对解决塔河油田稀油紧张的状况以及提高超稠油掺稀降黏效果具有实际意义。

1 实验部分

1.1 仪器和药品

实验仪器:NDJ-7型旋转黏度计、秒表、电子天平、501型超级恒温水浴锅等。

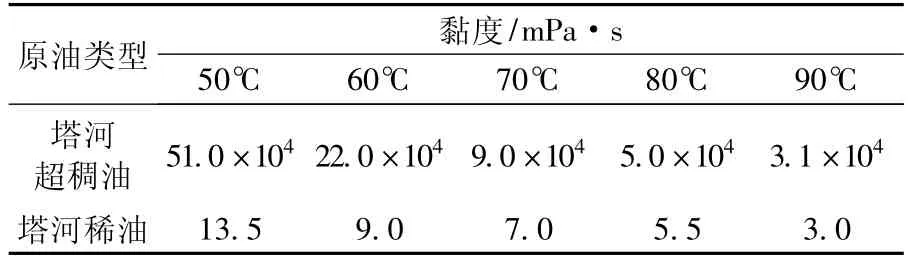

实验药品:超稠油和稀油(均取自中石化西北局塔河油田),黏温数据见表1;溶剂为混合芳烃(自制甲苯复合物)。

表1 塔河原油的黏度-温度数据

1.2 实验方法

(1)溶解速度测定。超稠油在溶剂中溶解速度的测定装置主要包括三口烧瓶、直型冷凝管、空心塞、超级恒温水浴,测定装置见图1所示。在三口烧瓶中加入溶剂50 mL,恒温30 min后,称取1 g固体状稠油做成圆球状固定在铁丝末端,将其插入到三口烧瓶中。每间隔一定时间测定油滴的质量,记录油滴全部溶解的时间。

(2)降黏率测定。用NDJ型旋转黏度计测定原油黏度。

2 实验结果与讨论

2.1 超稠油平均溶解速度

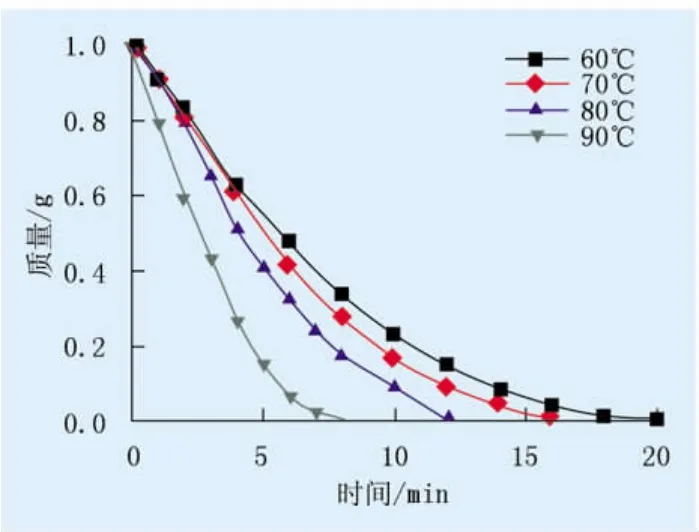

将1 g超稠油做成圆球状,用铁丝悬挂静置在50 mL的混合芳烃溶液中,溶液用超级恒温槽加热,测定1 g超稠油分别在不同温度、不同时刻的油滴质量,绘制出油滴质量随时间的变化曲线(图1)。实验结果显示,超稠油在混合芳烃溶液中的溶解速度很快,说明混合芳烃是超稠油的优良溶剂。随着温度的上升,平均溶解速度急剧增加,由此可知,升高温度可以加速超稠油在混合芳烃中的溶解。

图1 1g超稠油在混合芳烃中质量变化曲线

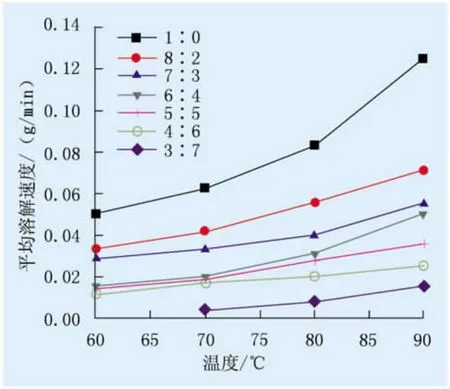

测定混合芳烃和稀油在不同温度、不同配比下,对超稠油平均溶解速度的影响(图2)。实验结果显示,超稠油在一定配比下随着温度的上升溶解速度变快。在一定温度下随混合芳烃的比例增加,溶解速度变快。实验结果表明,在稀油中掺入混合芳烃可以有效提高超稠油在稀油中的溶解速度,大大提高了在静态工况下与稠油混合均匀程度,从而能改善超稠油掺稀降黏的效果。

图2 超稠油在不同混合芳烃与稀油配比溶液中的平均溶解速度

2.2 不同溶剂对超稠油的降黏效果

2.2.1 掺入混合芳烃的降黏效果

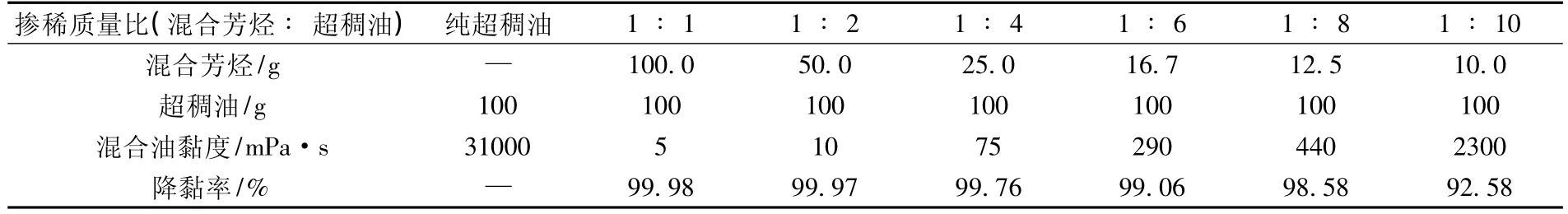

该组实验温度为90℃,向超稠油掺入不同比例混合芳烃,得到不同混合油降黏率(表2)。当掺入的混合芳烃与油样的质量比小于1∶8时,掺稀后混合油的黏度随着混合芳烃与油样质量比的增大下降很快,随着该质量比逐渐增大,黏度的减小趋势也变得平缓。当混合芳烃与油样质量比为1∶6时,超稠油降黏率达到99%以上,其黏度大大降低。

表2 90℃下掺入不同比例混合芳烃后的降黏效果

根据Pfeiffer和Saal[10]提出的沥青胶体结构模型,固体微粒状的沥青质由于分子间的各种作用相互缔合形成“超分子结构”,即“胶核”,这些超分子结构外表面会形成一个附加的引力场,首先吸附强极性的胶质形成中间相,然后向外依次吸附芳香烃和饱和烃形成溶剂化层,包围在超分子结构周围,形成所谓的“胶团”。离胶团中心的距离越远,芳香度越低,最外层几乎是没有极性的饱和烃,这样沥青质就可以分散在可溶质中形成稳定的胶体溶液,而当稠油中温度、压力或组成等因素发生变化时,沥青质所形成的动态稳定体系受到干扰破坏,沥青质便会发生沉积现象[11]。

混合芳烃对超稠油降黏效果显著,这与超稠油中胶体溶液的形成有关,结合沥青胶体结构模型可知,在可溶质中对沥青质的胶溶性起主导作用的是芳香族化合物及其含量。芳香族化合物最易被沥青质吸附,对沥青质具有很好的胶溶能力。当可溶质中芳香烃含量足够高时,沥青质胶核就能很好地被胶溶,故芳烃的存在对沥青胶体结构的稳定具有积极的作用[8]。这一结果与上面的溶解速度测定也是一致的。

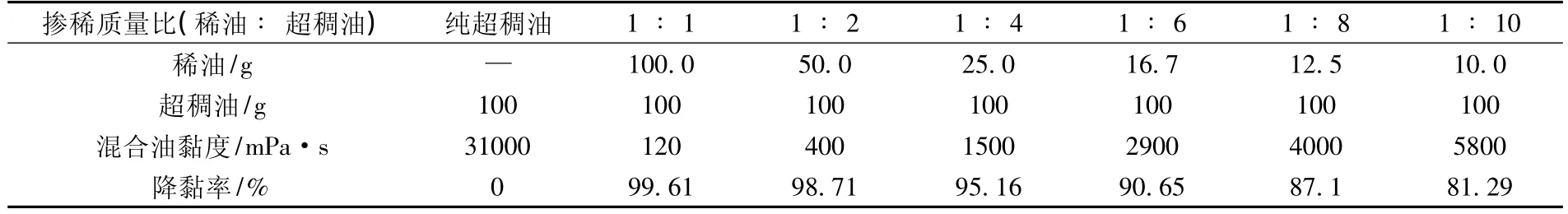

2.2.2 掺入稀油的降黏效果

实验温度均为90℃,向超稠油掺入不同比例稀油,得到混合油黏度和降黏率(表3)。相同温度条件下,不同掺稀比例降黏率不同,在一定范围内掺入稀油量越多,其降黏率越大。但是掺入稀油的降黏效果远不如掺入混合芳烃的降黏效果,只有当稀油与油样质量比大于1∶2时,超稠油降黏率才达到99%以上,而当混合芳烃与油样质量比为1∶6时就能达到相同的效果,这说明要达到与混合芳烃相同的降黏效果就需要大量的稀油,才能使其黏度大大降低。

表3 90℃下掺入不同比例稀油的降黏效果

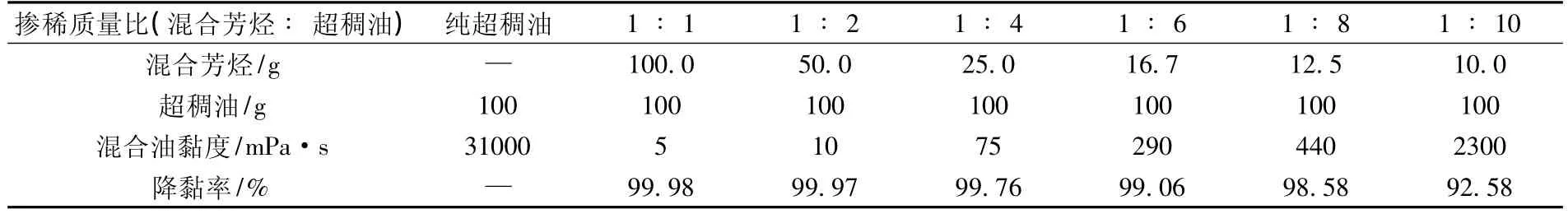

2.2.3 同时掺入混合芳烃和稀油的降黏效果

实验温度依然为90℃,向超稠油中同时掺入不同比例的混合芳烃和稀油,得到混合油黏度变化

表4)。实验发现,稀油和混合芳烃掺入的比例越大,所得混合油黏度越小,且掺入混合芳烃的比例越高,所得混合油黏度降低的相对值越低,降黏趋势越平缓。以目前塔河油田的掺稀比为1∶1来计算,采用3∶5∶20的比例同时掺入混合芳烃和稀油进行降黏,就能达到同样的效果,而此时的掺入稀油比例为17.86%,相比原先的掺入稀油比例(50%)可节约32.14%的稀油量。

表4 90℃下同时掺入不同比例混合芳烃和稀油的降黏效果

2.3 混合掺稀降黏的技术优势

(1)提高降黏效果。在稀油中掺入少量混合芳烃可以提高稀油与超稠油在井底在静态工况下的混合均匀程度,从而降黏效果明显优于普通掺稀降黏效果,基本能够满足塔河油田各类稠油降黏开采。

(2)节约稀油用量。尽管掺入的混合芳烃量较少,但是可以大量节约稀油的用量,因此可以解决塔河油田目前缺乏稀油资源的困难。

(3)混合芳烃可以回收循环利用。由于芳烃沸点低,且分离能耗较小,掺稀降黏的混合芳烃到达末端后经过简单蒸馏即可回收再利用。

(4)运行成本低。混合芳烃本身黏度极低,所以泵送能耗很低,且不会因低温而影响自身的输送。配送管网基本不需采取保温、加热等措施,因而其输送成本将显著低于普通掺稀油方式。

3 结论

(1)稀油中掺入混合芳烃可以有效提高超稠油在稀油中的溶解速度,提高掺稀降黏效果。

(2)混合芳烃与稠油的掺入比例为1∶6时的降黏率就能达到99%以上,而掺入稀油的降黏效果远不及混合芳烃。

(3)达到相同的降黏效果,同时掺入混合芳烃和稀油时的稀油用量可比掺入单一稀油时用量节约32.14%。

(4)基于对塔河超稠油混合掺稀降黏实验研究,综合分析认为采用混合掺稀降黏开发塔河超稠油是在稀油资源不足情况下一种可行的降黏方式。

[1]梅春明,李柏林.塔河油田掺稀降黏工艺[J].石油钻探技术,2009,37(1):73 -76.

[2]张怀智,李开兴,徐子彬.超稠油注蒸汽掺柴油降黏技术及其现场试验[J].特种油气藏,2000,7(2):36-38.

[3]汤宜明.超稠油井筒降黏新工艺技术实践[J].特种油气藏,2006,13(增刊):144 -146.

[4]赵海洋,王世杰,李柏林.塔河油田井筒降黏技术分析与评价[J].石油钻探技术,2007,35(3):82-84.

[5]张荣军,李海军,任月玲.塔河油田深层稠油掺稀降黏技术[J].西安石油大学学报:自然科学版,2009,24(3):84-87.

[6]张斌,高秋英,常启新,等.塔河油田两种主要稠油井筒降黏技术的分析与评价[J].精细石油化工进展,2008,9(11):11 -14.

[7]杨亚东,杨兆中,甘振维,等.掺稀采油在塔河油田的应用研究[J].西南石油学院学报,2006,28(6):53-55.

[8]柴静,彭稚娟,洪金庆,等.采用掺稀降黏法探索新疆超稠油的应用[J].石油化工应用,2009,28(1):41-45.

[9]辛寅昌,董晓燕,卞介萍,等.高矿化度稠油流动的影响因素及改善原油流动的方法[J].石油学报,2010,31(3):480-485.

[10]Peng Luo,Yongan Gu.Effects of asphaltene content on the heavy oil viscosity at different temperature[J].Fuel,2007,86(1):1069 -1078.

[11]Speight J G.Aspartames in crude oil and bitumen:structure and dispersion[J].Adv Chem Ser,1996,25(1):377-401.

Experimental study of blending light oil to reduce super heavy oil viscosity in Tahe Oilfield

PEI Hai- hua,ZHANG Gui- cai,GE Ji- jiang,LIU Qing - hua,WU Fang

(China University of Petroleum,Qingdao,Shandong266555,China)

Viscosity reduction is critical to recovery of super heavy oil from Tahe Oilfield.Blending light oil has been proved to be effective for producing Tahe super heavy oil.However,the degree of blending evenness between light oil and heavy oil in bottom hole is low,resulting in a big difference in viscosity reduction result from that of laboratory experiment.The study has found that the viscosity reduction effect can be improved by adding a little aromatic hydrocarbon admixture into the system when blending light oil into heavy oil.The experiment result indicates that aromatic hydrocarbon admixture has a good dissolving capacity to Tahe super heavy oil under static condition,it can greatly reduce viscosity and the effect of viscosity reduction is much better than blending light oil alone,thus saved light oil resource.

super heavy oil;aromatic hydrocarbon admixture;light oil;blending light oil for viscosity reduction;dissolving rate;Tahe Oilfield

TE345

A

1006-6535(2011)04-0111-03

20101129;改回日期20110223

国家高科技研究发展计划“863”项目子课题“与蒸汽吞吐结合的表面活性剂驱油体系研究”(2007AA06Z201)。

裴海华(1984-),男,2007年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,现为中国石油大学(华东)油气田开发工程专业在读博士研究生,主要从事采油化学与提高原油采收率方面的研究。

编辑 周丹妮