温州外来入侵植物风险评价体系研究——以黑荆为例

2010-12-31冯幼义董晓慧胡仁勇柯倩倩丁炳扬

冯幼义,董晓慧,胡仁勇,柯倩倩,丁炳扬,①

(1.温州大学生命与环境科学学院,浙江 温州 325035;2.温州市出入境检验检疫局,浙江 温州 325027)

外来物种的入侵是导致生物多样性丧失的一个主要原因,已成为全球性热点环境问题之一,目前许多国家以及国际组织纷纷采取措施加强外来物种管理。随着中国对外交流的增加,外来植物引种和传入的机会也在增加,外来植物入侵问题日益严重[1-2],且外来植物一旦暴发成害,根除的可能性很小,因而,研究何种外来物种会成为入侵种、外来入侵物种可能会对哪些地方造成危害以及外来入侵物种的危害程度至关重要[3]。

温州地处浙江省东南沿海,是中国最具活力的城市之一,商务贸易发达、对外交流活动频繁,同时,温州位于华东和华南植物区系交汇的特殊地带[4],独特的地理与自然环境使温州成为外来植物入侵的重灾区[5]。

外来物种风险评估是对外来物种引进过程中产生的不确定事件进行识别及评估和处理、以最小的管理成本将各种不利后果减小到最低程度的科学管理技术[6],是防止外来物种入侵的最有效手段之一,对生物多样性保护和生态安全具有重要意义。近年来,一些学者对此做了许多研究,也提出了一些评价指标体系。蒋青和季良等人针对有害生物对农作物的危害和对农业经济的影响进行了风险评价指标体系的研究[7-8];向言词等[9]对外来植物的生态风险评价问题也进行了研究,但没有形成具有可操作性的风险评价指标体系。

针对温州这样一个外来植物入侵的重灾区,建立外来入侵植物风险评价体系十分必要。为此,作者在系统调查的基础上构建了“温州外来入侵植物风险评价体系”,并以外来植物黑荆(AcaciamearnsiiDe Wild.)为实例进行了验证,以期为保护温州地区的植物多样性和生态环境、降低外来植物的危害风险以及制定相关管理措施提供参考和决策依据。

1 温州外来入侵植物风险评价体系的建立

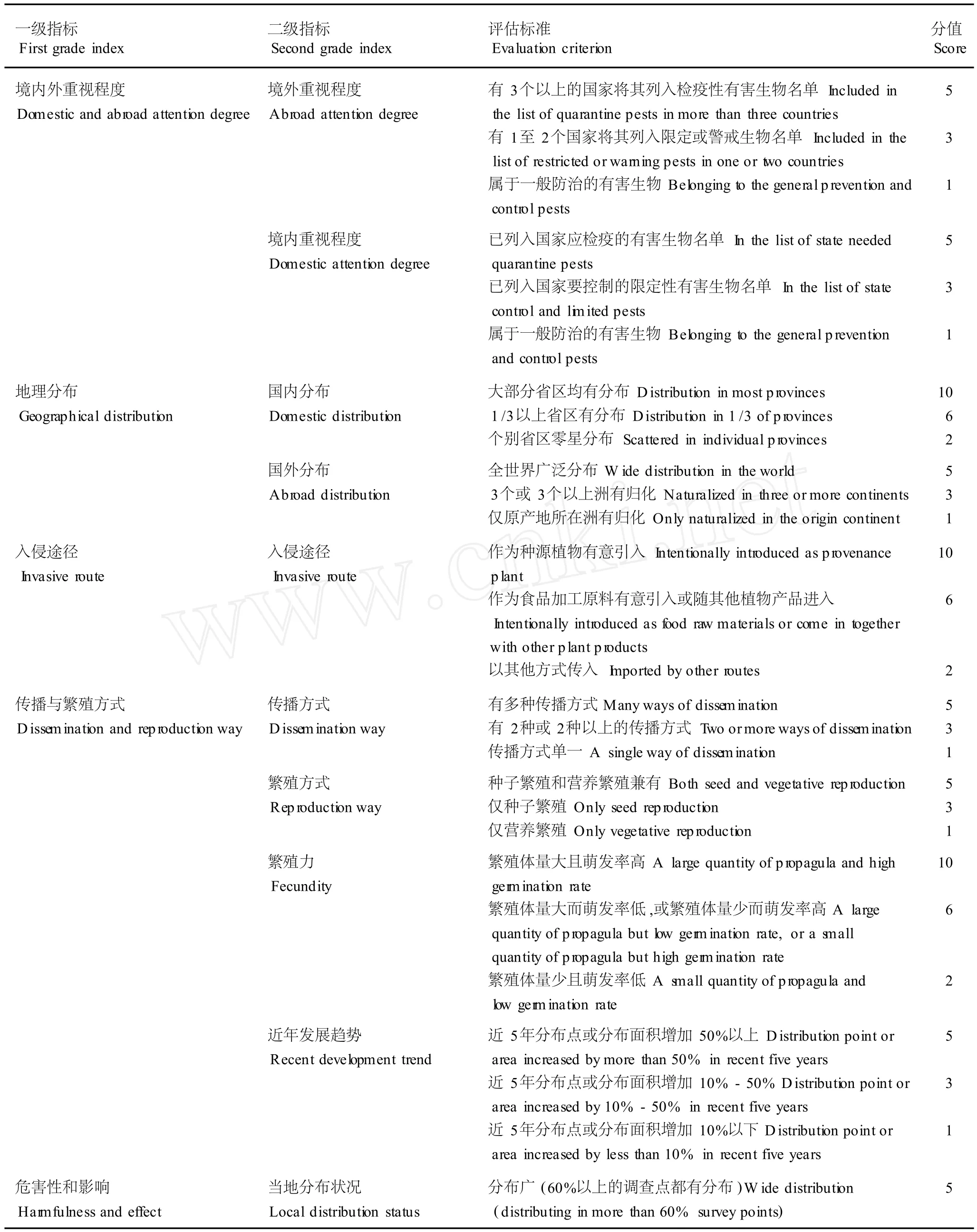

2005年至2008年,作者所在课题组在温州地区的11个区、县(市)设置了250个调查点,对温州地区的外来入侵植物进行了系统调查。通过调查,全面掌握了该区域外来入侵植物的种类、分布、群落组成、扩散特征及危害程度等基本信息。在此基础上,以丁晖等[6]和蒋青等[7]建立的风险评价体系为框架并参考欧健等[10]建立的评价体系,结合温州地区的自然环境,从境内外重视程度(P1)、地理分布(P2)、入侵途径(P3)、传播与繁殖方式(P4)、危害性和影响(P5)以及防除处理难度(P6)等6个方面构建了“温州外来入侵植物风险评价体系”。此评价体系中包含了外来入侵植物的生态学特性、潜在危险性及管理控制的难度等综合因素,重点评价了外来入侵植物对温州当地生物多样性和生态安全的影响。

在这一评价体系中,采用“层次分析法”(analytic hierarchy p rocess,AHP)确定各级指标的权重,整个评价体系由6个一级指标和15个二级指标组成,评价总分为100分,按不同的权重赋予各级指标不同的分值,各指标的得分总和即为最终的评价得分(R值)。具体的评价体系见表1。

若R值小于50,说明该外来植物风险程度很低,除加以监测外不需进行专门的监控管理;若R值为50~60,说明该外来植物风险程度较低,需进行一般的监控管理;若R值为61~70,说明该外来植物风险程度中等,要进行较严格的监控管理;若R值为71~80,说明该外来植物风险程度较高,具有高度危险性,必须进行检疫和严格管理;若R值大于或等于81,说明该外来植物风险程度极高,应实施严格的检疫制度,限制其传播。

2 温州外来入侵植物风险评价体系的验证——以黑荆为例

黑荆原产澳大利亚的新南威尔士州和维多利亚州,20世纪50年代作为优质栲胶原料植物引种至中国。据统计,在20世纪90年代,浙江省内黑荆种植面积达3300 hm2[11],集中种植于温州的平阳和苍南一带[12]。由于经营方式不当且技术落后,目前许多已成林的黑荆树处于被弃状态,无人管理。调查结果显示,黑荆在温州已经可以自然繁殖,并已形成了一定面积的天然更新林。虽然目前黑荆在中国还未像凤眼莲〔Eichhorniacrassipes(Mart.)So lm s〕和加拿大一枝黄花(SolidagocanadensisL.)等入侵植物一样造成较为严重的危害,但是该植物已经入侵多个国家和地区[13-16],被列入世界100种恶性外来入侵物种[17]。鉴于此,作者选取黑荆作为温州地区外来入侵植物的代表种类进行风险评价。

表1 温州外来入侵植物风险评价体系Table1 R isk eva lua tion system for a lien invasive p lan ts in Wenzhou

续表1 Table1(Con tinued)

根据温州地区黑荆的生物学与生态学特性调查数据,结合其原产地和世界其他区域的分布和生长状况,利用“温州外来入侵植物风险评价体系”(表1)对黑荆进行入侵风险评估。

2.1 境内外重视程度(P1)

2.1.1 境外重视程度 黑荆在国外已经有很长的入侵历史,该种已经在新西兰、美国(夏威夷)、南非和津巴布韦等国家形成入侵局面[13-16],尤其在南非和西班牙更是被列为入侵性最强的等级。可见,有3个以上的国家将黑荆列入检疫性有害生物名单,根据评价体系赋值为5。

2.1.2 境内重视程度 《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》没有把黑荆列为检疫性物种,而且国内相关的文献报道也认为黑荆目前在中国还没有造成明显的生态后果。因此,判定黑荆在中国属于一般防治的有害生物,根据评价体系赋值为1。

2.2 地理分布(P2)

2.2.1 国内分布 黑荆属于亚热带速生树种,从20世纪50年代开始大量引入中国,并在广东、广西、云南、福建和浙江等省区试种,之后栽种的范围逐步扩大到四川、江西和贵州等省[13]。目前主要分布在浙江、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州和云南等省区[18],约占中国1/3以上的省区,根据评价体系赋值为6。

2.2.2 国外分布 早期黑荆在农业上作为“土壤改良者”使用,在园林上可作为观赏植物,在林业上被视为优质的栲胶原料,因此,许多国家都曾将该种列为引种对象,全球各大洲均有分布[13]。可见,黑荆在全世界广泛分布,根据评价体系赋值为5。

2.3 入侵途径(P3)

黑荆因其具有生长快、功能多以及用途广等特点,20世纪50年代就作为栲胶原料植物被引种至中国。20世纪80年代,在国家林业部的支持下,在温州引种并建立了大面积的黑荆专用林基地[11]。可见,黑荆是作为种源植物有意引入的,根据评价体系赋值为10。

2.4 传播与繁殖方式(P4)

2.4.1 传播方式 黑荆在中国的传播方式主要有2种:通过人为有意引进;在自然状态下种子以豆荚的吸胀和失水作用、重力及风力为主要方式进行近距离扩散。因此,判断黑荆有2种或2种以上的传播方式,根据评价体系赋值为3。

2.4.2 繁殖方式 黑荆具有无性(营养繁殖)和有性(种子繁殖)2种繁殖类型,但以种子繁殖为主[19]。可见,黑荆兼有种子繁殖和营养繁殖2种繁殖方式,根据评价体系赋值为5。

2.4.3 繁殖力 黑荆林分内土壤种子库数量很大,可达28882粒·m-2;有活力种子比例高,室内发芽率可达85%以上,建群能力强[19]。本课题组于2008年4月至2010年2月在平阳设置收集器,观测群落中黑荆的种子雨强度,结果表明:2008年和2009年的平均种子雨强度分别为2683.0和3069.0粒·m-2,其中种子雨强度最高的样地年平均可达6324.3粒·m-2。可见,黑荆产生的繁殖体量大且萌发率高,根据评价体系赋值为10。

2.4.4 近年发展趋势 20世纪80年代,温州地区的黑荆种植面积达3300 hm2[11]。但由于经济效益不高,早期种植的黑荆于1990年前后被砍伐后没再进行大面积造林,尽管该树种具有较强的更新能力,但加上“台风”和“流胶病”的影响,近5年黑荆的分布点或分布面积并未见明显增加(增加幅度在10%以下),根据评价体系赋值为1。

2.5 危害性和影响(P5)

2.5.1 当地分布状况 虽然黑荆在温州的乐清、洞头、瓯海、龙湾、瑞安、平阳和苍南等县(市)的若干地点有零星分布,但分布有黑荆的调查点的比例低于全部调查点的20%,根据评价体系赋值为1。

2.5.2 在群落中的相对盖度 在温州的少数调查点,黑荆在群落中的相对盖度可达50%以上,个别样地甚至达79%(如平阳梅源岭根样地),但多数调查点的相对盖度均低于15%。因此,黑荆在群落中的相对盖度为中等(5%~15%),根据评价体系赋值为3。2.5.3 对农林牧业的危害 虽然黑荆繁殖体量大且萌发率高,但在近2年的调查中并未发现有黑荆入侵农田、果园及经济林的现象,对当地的农林牧业无明显的影响,根据评价体系赋值为2。

2.5.4 对人类及生态环境的危害 相关资料表明[20],黑荆种子量大、生长快,且具有较大的树冠,黑荆的入侵会使群落的物种多样性降低,对人类及生态环境有一定影响,根据评价体系赋值为3。

2.6 防除处理难度(P6)

2.6.1 识别难度 黑荆在温州地区虽有一定的分布,但并不被公众认识和了解。从调查情况看,大部分人并不认识此树种,但植物分类学和造林方面的专业人员可在现场容易地识别,根据评价体系赋值为3。2.6.2 防除难度 黑荆的土壤种子库数量大,且具有通过休眠的方式度过不良环境的能力,具有很强的抗干扰能力,如火烧反而会促使其种子萌发及根萌,因而,机械防除不能很有效地对该种加以控制[19]。但由于黑荆为强阳性树种,喜阳而不耐阴,即使在苗期也是如此,所以可以通过增加群落郁闭度的方式达到控制其种群增长速率的目的,因此,黑荆防除难度中等且成本中等,根据评价体系赋值为6。

综合以上评价和赋值结果,黑荆在温州的风险评估得分R值为64分,说明该入侵种危险程度中等,有一定风险,要加以一定程度的监控管理。

3 结 语

李乐等[20]和蔡延马奔等[21]对温州地区黑荆群落的种群结构、竞争力和更新性等进行了研究,结果显示:在部分群落中黑荆会在未来若干年替代其他物种成为优势种,但总体上其入侵风险并不高。作者利用构建的“温州外来入侵植物风险评价体系”对黑荆的评价结果也基本如此,说明该风险评价体系在温州具有可行性。虽然该评价体系还有待在实践中不断地加以补充和修正,但在一定程度上可以为保护温州地区的植物多样性和生态环境、减小外来植物的危害以及对外来入侵植物的管理过程提供参考和决策依据,特别是可以对那些尚未对农林经济产生破坏但却具有潜在危险的外来入侵植物做出预警,以引起相关部门的重视,并有效地控制这些外来种类的蔓延,最大程度地降低其所带来的危害。

黑荆作为多功能资源植物引入中国已有50多年,人们更多地关注它所能带来的经济效益,且更多地倾向于研究其栽培技术。虽然作者利用“温州外来入侵植物风险评价体系”得出“黑荆在温州地区的危险程度中等、不属于高风险物种”的评价结果,但在其他国家该种已造成巨大危害[15],且温州地区与黑荆原产地的气候条件相似,比较适合黑荆生长[11]。因此,相关部门要加强对黑荆扩散和生长情况的定期监测,避免造成严重的生态危害。相关科研人员应加强黑荆生态效应及其对本土植物群落生物多样性影响机制等方面的研究,为黑荆的科学监管提供依据。

[1]强 胜,曹学章.中国异域杂草的考察与分析[J].植物资源与环境学报,2000,9(4):34-38.

[2]李振宇,解 焱.中国外来入侵种[M].北京:中国林业出版社,2002:11.

[3]徐汝梅.生物入侵:数据集成、数量分析与预警[M].北京:科学出版社,2003.

[4]裘宝林.关于浙江南部森林植物华南、华东两个区系的划分问题[J].植物资源与环境,1995,4(1):23-30.

[5]吴晓雯,罗 晶,陈家宽,等.中国外来入侵植物的分布格局及其与环境因子和人类活动的关系[J].植物生态学报,2006,30(4):576-584.

[6]丁 晖,石碧清,徐海根.外来物种风险评估指标体系和评估方法[J].生态与农村环境学报,2006,22(2):92-96.

[7]蒋 青,梁忆冰,王乃杨,等.有害生物危险性评价指标体系的初步确定[J].植物检疫,1994,8(6):331-334.

[8]季 良.检疫性有害生物危险性评价[J].植物检疫,1994,8(2):100-105.

[9]向言词,彭少麟,任 海,等.植物外来种的生态风险评估和管理[J].生态学杂志,2002,21(5):40-48.

[10]欧 健,卢昌义.厦门外来植物入侵风险评价指标体系的建立——以互花米草入侵风险评价为例[J].台湾海峡,2006,25(3):437-444.

[11]温州市林业志编纂委员会.温州市林业志[M].北京:中华书局,2004:206.

[12]张君圻,李 林.浙江植物引种驯化研究进展与思考[J].亚热带植物通讯,2000,29(3):52-57.

[13]Sm ith CW.Impact of alien p lantson Hawaii’s native biota[C]∥Stone C P,Scott JM.Hawaii’s Terrestrial Ecosystem s:Preservation and Management.Honolulu:Cooperative National Park Resources StudiesUnit,University of Hawaii,1985:183-207.

[14]Cronk C B,Fuller J L.Plant Invaders:the Threat to Natural Ecosystem[M].London:Chapman&Hall,1995:267-269.

[15]MaiterD C L,Wilgen BWV,Gelderblom CM,et al.Invasive alien trees and water resources in South A frica:case studies of the costs and benefits of management[J].Forest Eco logy and Management,2002,160:143-159.

[16]Nyoka BI.Biosecurity in Forestry:a Case Study on the Status of Invasive Forest Tree Species in Southern A frica[M].Roman: Forestry Department,FAO,2003.

[17]Lowe S,BrowneM,Boud jelas S,etal.100 of theWorld’sWorst Invasive A lien Species:a Selection from the Global Invasive Species Database[M/OL].New Zealand:The Invasive Species Specialist Group,2000[2009-04-18].http:∥www.issg.org/pdf/ publications/worst_100/english_100_worst.pdf.

[18]浙江植物志编辑委员会.浙江植物志:第3卷[M].杭州:浙江科学技术出版社,1993:273-274.

[19]付增娟,张川红,郑勇奇,等.黑荆和银荆的繁殖扩散与入侵潜力[J].林业科学,2006,42(10):48-53.

[20]李 乐,骆争荣,李 琼,等.温州地区黑荆树入侵群落的竞争与动态[J].生态学报,2009,29(12):6622-6629.

[21]蔡延马奔,骆争荣,李 乐,等.温州地区黑荆树的种群结构与更新的研究[J].科技通报,2009,25(6):758-764.